名義人の死亡による口座凍結はいつ?解除方法は?プロが解説

被相続人が死亡して相続が開始すると、被相続人の預金口座は凍結されてしまいます。

口座凍結が行われると、引き出しも入金もできなくなるためさまざまな問題が起こります。

実際に口座が凍結されたとき、凍結を解除して預金を引き出すにはどうすればよいのでしょうか?

また、口座が凍結される前にできる対策はあるのでしょうか?

ここでは、亡くなった被相続人の預金の口座凍結について、相続の専門家が詳しく解説します。あわせて、口座凍結を解除する方法と、生前にできる対策もご紹介します。

動画でも解説を行っております。

この記事の目次 [表示]

1.相続が開始すると預金の引き出しができなくなる

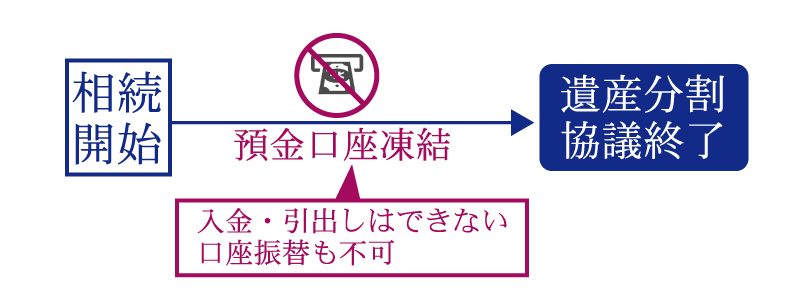

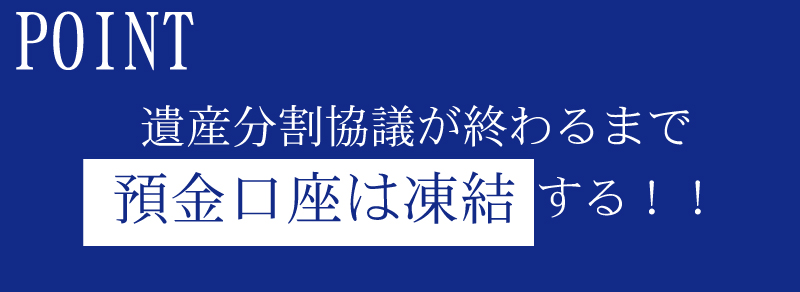

預金口座を持っていた人が死亡して相続が開始すると、遺産分割協議が終わるまでその人の預金口座は凍結されてしまいます。

1-1.口座凍結とは

預金の口座凍結とは、現金を引き出すことや預け入れることが一切できなくなる状態のことをいいます。

被相続人が死亡して預金口座が凍結されると、さまざまな影響があります。

一家の預金をすべて被相続人の口座にまとめていた場合は、生活費が払えなくなります。ローンがあった場合には、ローンの返済が滞ることにもなります。

1-2.公共料金の引き落としもできなくなる

預金口座が凍結されると、公共料金の自動引き落としもできなくなります。光熱費や電話代などを口座振替していた場合は、それらの支払いが止まってしまいます。

凍結された預金口座で引き落としができなかった場合は、電力・ガス・電話などの事業者から連絡があるので、相続人が代わりに支払います。

2.金融機関はどうやって死亡の事実を知ることができるの?

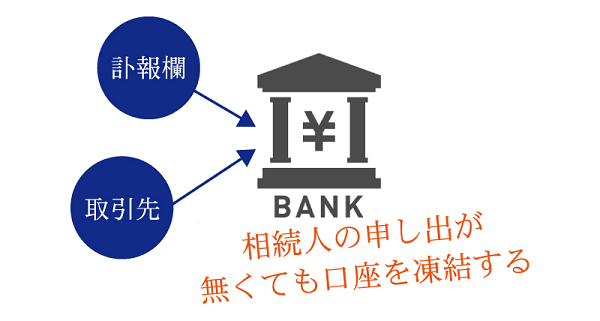

相続が開始した場合の口座凍結は、金融機関ごとの判断で実施されます。

金融機関が口座名義人の死亡の事実を知ると、相続人からの申し出がなくても口座凍結されるので注意が必要です。

金融機関は、次のようなことをきっかけに口座名義人の死亡の事実を把握します。

- 新聞の訃報欄・死亡広告

- 取引先などの話

- 相続人からの連絡

- 残高証明書の発行申請

なお、「市区町村役場に死亡届を提出すると金融機関に死亡の事実が伝わる」という誤解もあるようですが、市区町村役場から金融機関に通知されるわけではありません。

2-1.新聞の訃報欄・死亡広告

新聞には訃報欄(お悔やみ欄)があり、著名人や経営者などの訃報が記事として掲載されます。また、関係者に広く知らせる目的で、遺族が死亡広告を掲載する場合もあります。

金融機関の担当者が新聞の訃報欄や死亡広告で死亡の事実を知ったときは、死亡した人の預金口座は凍結されます。

2-2.取引先などの話

金融機関の担当者が取引先の話から名義人の死亡の事実を知ることもあります。

2-3.相続人からの連絡

相続人が預金を引き出すために金融機関に相談すると、その時点で名義人の死亡の事実が知られることになります。

2-4.残高証明書の発行申請

相続人が遺産を調べるために金融機関に残高証明書の発行を申請した場合も、名義人の死亡の事実が知られることになります。

2-5.口座凍結までの日数

被相続人が亡くなってから口座凍結されるまでの日数に、決まりや目安はありません。

亡くなった翌日に相続人が金融機関に出向くと、預金口座はすぐに凍結されます。

一方、相続人が届け出をせず、金融機関も名義人の死亡の事実を知ることができなかった場合は、口座凍結が行われないケースもあります。

3.そもそもなぜ預金口座が凍結されるの?

亡くなった被相続人の預金口座が凍結されるのは、相続財産を確定させ、遺産分割のトラブルを防ぐためです。

3-1.亡くなった時点の相続財産を確定させるため

被相続人の預金は、亡くなったその時点で相続財産となり、相続人の共同所有となります。

亡くなった後に引き出しや引き落としで口座の残高が変わると、亡くなった時点の相続財産の確定が困難になります。口座を凍結することで、相続財産の確定を容易にします。

3-2.遺産分割トラブルの防止のため

金融機関が被相続人の預金口座を凍結せず、相続人の誰かが勝手に預金を引き出してしまった場合は、金融機関は他の相続人から責任を問われる可能性があります。

このようなトラブルを防ぐためにも、金融機関は口座凍結を行います。

なお、被相続人に借入がある場合では、金融機関が債権を保全するという目的もあります。

4.口座凍結の前に預金を引き出してもいい?

金融機関に被相続人の死亡の事実を知られると預金口座は凍結されますが、死亡の事実が知られないうちは預金を引き出せる場合があります。

しかし、口座凍結される前であっても、被相続人の口座から預金を引き出さないようにしましょう。

相続トラブルになることがあるほか、相続放棄ができなくなる恐れがあります。

4-1.相続トラブルになることがある

相続人の誰かが勝手に被相続人の口座から預金を引き出した場合は、相続財産の横領(使い込み)となり、他の相続人との間でトラブルになります。

被相続人の預金を引き出して、他の相続人から損害賠償を請求された事例もあります。

やむを得ず葬儀費用や入院費用の支払いのために引き出した場合は、これらの費用を支払ったことを証明できる領収書を保管しておきましょう。

死亡届提出後の銀行口座へのNG行動とよくある事例

故人の口座から預金を引き出すと思わぬトラブルに-争いを防ぐポイントも

4-2.相続放棄ができなくなる

被相続人に多額の債務(借入金)があって相続放棄を予定している場合は、預金の扱いに特に注意が必要です。

被相続人の口座から預金を引き出すと、遺産の相続を無条件で承認したとみなされて(単純承認)、それ以降相続放棄をすることができなくなります。

なお、葬儀費用を支払うために引き出しただけであれば、相続放棄が認められるケースもあるようです。ただし、葬儀費用を引き出した後の相続放棄については個別のケースごとに判断され、必ず認められるとは限らないため注意が必要です。

死亡届提出後の銀行口座へのNG行動とよくある事例

亡くなった人の通帳は相続手続が必要-口座凍結や預金相続におけるポイント

5.どうすれば口座凍結は解除できるの?

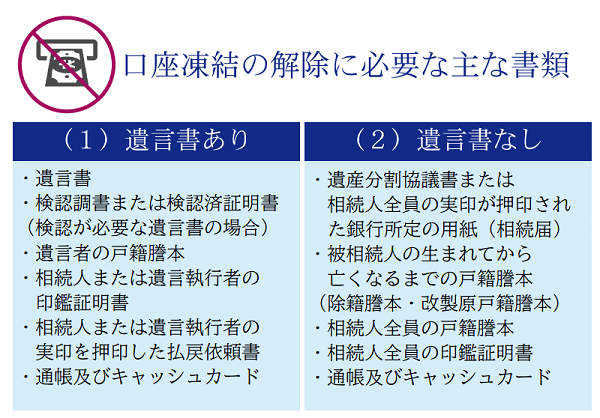

口座凍結を解除して預金を引き出せるようにするには、必要書類をそろえて金融機関に提出します。

遺産分割のトラブルを防止するため、凍結の解除には遺言書や遺産分割協議書などさまざまな書類が必要になります。

ここでは、口座凍結解除の手続きについて、「遺言書がある場合」と「遺言書がない場合」に分けてご紹介します。

5-1.遺言書がある場合の手続き

遺言書があり、預金を相続する人と遺言執行者が決められている場合は、比較的簡単に口座凍結を解除することができます。

手続きには、被相続人と遺言執行者に関する書類を準備します。

5-1-1.遺言書がある場合の必要書類

- 遺言書

- 検認調書または検認済証明書(検認が必要な遺言書の場合)

- 遺言者の戸籍謄本

- 相続人または遺言執行者の印鑑証明書

- 相続人または遺言執行者の実印を押印した払戻依頼書

- 通帳及びキャッシュカード

遺言書が自筆で書かれたもの(自筆証書遺言)である場合は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。口座凍結の解除では、検認を受けたことを示す書類として、検認調書または検認済証明書が必要です。

そのほか手続きに必要な書類は金融機関により異なります。遺言書があっても相続人全員の同意書が必要になる場合もあります。

5-2.遺言書がない場合の手続き

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割案に同意する必要があります。

遺産分割協議では、預金やその他の財産を誰が相続するか話し合います。

協議が成立せず相続争いに発展した場合や、相続人に行方不明の人がいる場合などでは、それらの問題が解決するまで口座凍結は解除できません。

5-2-1.遺言書がない場合の必要書類

- 遺産分割協議書または相続人全員の実印が押印された銀行所定の用紙(相続届)

- 被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)

- 相続人全員の戸籍謄本

- 相続人全員の印鑑証明書

- 通帳及びキャッシュカード

そのほか手続きに必要な書類は金融機関により異なります。

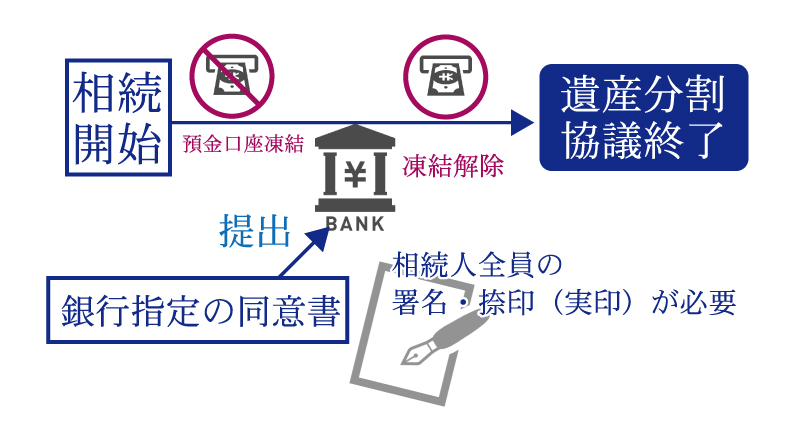

6.遺産分割協議の成立前に相続同意書で引き出すこともできる

遺言書がない場合に口座凍結を解除するためには、いち早く遺産分割協議を成立させる必要があります。

しかし、分割するべき遺産には預金だけでなく、不動産など分割が難しい財産が含まれるケースがほとんどです。協議が成立するまでに一年以上かかる場合もあります。

一方で、被相続人が生計を担っていた場合は、葬儀費用や公共料金、家賃、ローンなどの支払いを被相続人の預金口座で行うケースも多いでしょう。また、相続税の納付期限は相続開始から10か月以内であり、納税のために被相続人の預金口座から引き出しが必要になることもあります。

このようにまとまった資金が必要な場合は、ひとまず預金だけを対象に遺産分割協議をすることができます。

預金だけを対象に遺産分割協議書を作成するほか、銀行指定の相続同意書を提出して引き出すこともできます。

相続同意書には、相続人全員が被相続人の預金の引き出しに同意したことを証明するため、相続人全員が署名し、実印を押印します。

誰が預金を受け取るかが決まれば、凍結した口座からの引き出しが可能になります。この手続きに必要な書類は金融機関により異なるため、個別に確認してください。

「相続同意書」とは名義変更の際に他の相続人の同意を証明する書類

7.単独で預金を引き出したい場合は「預貯金の払戻制度」を活用

遺産分割協議書や相続同意書を提出して預金を引き出すには、他の相続人の協力が必要になります。

相続争いが起こっていて他の相続人の協力が得られない場合は、「遺産分割前の相続預金の払戻制度」により、相続人が単独で預金を引き出すことができます。

以前は、葬儀費用や入院費など多額の支払いが必要になった場合に、金融機関と個別に交渉すれば引き出しに応じてもらえることがありました。しかし、これは例外的な対応であり、金融機関によっても対応はまちまちでした。

民法が改正され、2019年(令和元年)7月1日から「遺産分割前の相続預金の払戻制度」が施行されました。この制度では、遺産分割協議が終わる前でも一定の金額までは、相続人が単独で預金を引き出すことができます。

預金の引き出し手続きには、金融機関で手続きをする方法と、家庭裁判所で手続きをする方法の二種類があります。

7-1.金融機関で手続きをする方法

金融機関で直接手続きをする場合は、必要書類を提出して預金を引き出すことができます。

ただし、引き出しができる金額には次の上限があります。

- 相続開始時の預貯金残高(口座・明細ごと)×1/3×引き出しを行う相続人の法定相続分

- 同一の金融機関からの払い戻しは150万円まで

手続きに必要な書類は次のとおりです。

- 被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)

- 相続人全員の戸籍謄本

- 預金の引き出しを行う人の印鑑証明書

7-2.家庭裁判所で手続きをする方法

遺産分割協議がまとまらず、家庭裁判所で審判や調停を行っている場合は、家庭裁判所に預金の引き出しの審判を申し立てます。

金額の上限は定められていませんが、必要性が認められ他の相続人の利益を害しない範囲で引き出しが認められます。

8.口座凍結をそのままにしておくとどうなる?

凍結された預金口座をそのままにしていても、罰則はありません。

しかし、最終の利用から10年が経過すると、預金口座は「休眠口座」となります。

休眠口座にある預金は、休眠預金等活用法により民間の公益活動に活用されることになっていますが、預金が没収されるわけではありません。所定の手続きをすれば預金は返還されます。死亡した人の休眠口座から相続人が預金を引き出すこともできます。

睡眠口座(休眠口座)は引き出し可能で相続税評価の対象にもなる

このほか、金融機関では「未利用口座管理手数料」を新設する動きがみられます。

口座凍結をそのままにしておくと、年間千円程度の手数料が引き落とされるかもしれません。

手数料がかかる条件は金融機関によってまちまちですが、残高が一定額未満で一定期間利用のない預金口座が対象になることが多いようです。

9.口座凍結されても問題が起きないように生前にやっておきたいこと

ここまで、口座凍結があった場合の対処法についてお伝えしました。

被相続人の預金が凍結されたときは、凍結を解除して預金を引き出すまで時間がかかります。

口座が凍結されても遺族が当面の生活に困ることがないよう、生前にある程度対策をしておくとよいでしょう。

預金について生前にできる対策は、下記の記事でもご紹介しています。

被相続人の死亡後に葬儀費用を銀行から下ろす方法・生前にできる対策

9-1.生命保険に加入する

生命保険の死亡保険金は契約上の受取人の財産であり、遺産分割協議で誰が受け取るかを決める対象ではありません。契約上の受取人が手続きを行えば、すぐに保険金を受け取ることができます。

また、死亡保険金は相続税の課税対象ですが、相続人が受け取った場合は「法定相続人の数×500万円」の金額が非課税となります。

生命保険を活用すれば、遺族は当面の間生活に困ることがなく、相続税の節税対策にもなります。

生命保険に相続税はかかる?相続税対策に効果的な保険の加入方法まで徹底解説

9-2.預金の一部を引き出しておく

万が一に備えて、生前に預金の一部を引き出して手元に置いておくという対策も考えられます。

盗難の危険性がありますが、預金の引き出しが面倒といった理由から自宅で現金を保管する人も少なくありません。

9-3.使っていない銀行口座を解約する

昔の勤務先や赴任地で使っていた口座など、現在使っていない預金口座があれば、解約しておくことをおすすめします。

凍結の対象になる口座を少なくしておけば、亡くなった後で遺族がスムーズに手続きできるでしょう。

10.まとめ

ここまで、亡くなった被相続人の預金の口座凍結について解説しました。

被相続人が死亡して相続が開始すると、被相続人の預金口座は凍結されてしまいます。

口座凍結の解除は、原則として遺産分割協議が終わるまでできません。遺産分割前に預金を引き出せる制度もありますが、自由にいくらでも引き出せるわけではありません。

被相続人の預金口座が凍結されてお困りの方は、相続の専門家に相談することをおすすめします。

相続人同士のトラブルが原因で遺産分割協議がまとまらない場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。トラブルはないものの口座凍結の解除を専門家に依頼したい場合は、司法書士に相談するとよいでしょう。

この記事を掲載している相続税専門の税理士法人チェスターは、弁護士や司法書士と協力して相続に関するさまざまなご相談にお応えしています。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!

相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。

相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。

でも、相続に関することならまずはチェスターへご相談頂ければもう安心です。

税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。

相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。

※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続手続き編