被相続人の死亡後に葬儀費用を銀行から下ろす方法・生前にできる対策

葬儀費用は、葬儀が終わってから1週間ほどで支払うことが一般的です。

手元のお金だけでは足りないときは、故人の銀行預金からお金を下ろせたらと思うこともあるでしょう。

故人の死亡を銀行に届け出ると預金は凍結され、相続手続きが終わるまで引き出すことができません。しかし2019年に新しい制度が始まり、一定の範囲内であれば故人の預金を引き出すことができるようになりました。

これから、亡くなった被相続人の銀行預金から葬儀費用を引き出す方法をご紹介します。

また、葬儀費用を準備するために生前にできる対策もあわせてご紹介します。

この記事の目次 [表示]

1.被相続人の銀行預金は凍結される

銀行に預金している人が死亡すると、その人の名義の預金口座は凍結されます。

入金や出金が停止されるほか、振込や振替、自動引落もできなくなります。 銀行は預金口座を凍結することで、一部の相続人が勝手に預金を引き出すことを防いでいます。

1-1.預金はいつから凍結されるか

故人の預金口座は、通常は相続人や親族から銀行に死亡の連絡があった時点で凍結されます。

このほか、銀行に口座の有無を問い合わせたり、残高証明書の取得申請をしたりして名義人が死亡したことがわかれば、預金口座は凍結されます。

ごくまれに、銀行の職員が新聞などで名義人の死亡を知って口座凍結の手続きを始めることもあります。

なお、役所に死亡届を提出しても銀行に連絡されることはありません。また、ある銀行で預金口座が凍結されても、通常は他の銀行に知られることはありません。

1-2.相続手続きで凍結を解除する

凍結された故人の預金は、原則として相続人による相続手続きが終わるまで引き出すことができません。

預金の相続手続きでは、遺言書または遺産分割協議書のコピーと戸籍謄本、印鑑証明書などを銀行に提出する必要があります。

預金の相続の具体的な手続きは、下記の記事を参照してください。 手続きには数週間から1か月程度かかります。

(参考) 銀行口座凍結=被相続人の死亡時ではない~解除する方法とは~ ゆうちょ銀行特有の相続手続きの流れと必要書類について

1-3.凍結前に勝手に引き出すとトラブルのもと

凍結される前に不用意に故人の預金を引き出すと、トラブルを引き起こす恐れがあります。

家族がキャッシュカードの暗証番号を知っていれば、故人が死亡した後でもATMで引き出すことができます。銀行に故人の死亡を知られることもありません。

しかし、他の相続人から遺産の横領を疑われるほか、財産も借金もすべて相続することを認める単純承認をしたことになって相続放棄ができなくなる場合があります。通常は葬儀費用を支払っただけでは単純承認にはなりませんが、葬儀費用が過度に高いなど個別の事情によっては単純承認となる可能性もあります。

凍結される前に故人の預金を引き出す場合は、事前に他の相続人の承諾を得ることをおすすめします。遺産の横領を疑われないように、葬儀費用を支払う場合は領収書をもらうようにしましょう。

2.銀行預金の凍結後に葬儀費用を下ろすには

故人の預金口座が凍結されると、葬儀費用を支払うときに大変不自由な思いをします。 当面の生活費も不足して、相続手続きが終わるまで待てないこともあるかもしれません。

ここでは、銀行の預金が凍結された場合に速やかにお金を引き出す方法をご紹介します。

一つは法改正で新たに設けられた制度を利用する方法で、もう一つは預金だけ先に相続手続きを行う方法です。

2-1.預金の仮払い制度を利用する

- 相続人どうしの話し合いが難しい場合

- 預金の一部でも引き出せればよい場合

民法の改正により、2019年7月1日から「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」(仮払い制度)が施行されています。

遺産分割協議をする前で他の相続人の同意がなくても、限られた範囲で故人の預金を引き出すことができます。相続人どうしで話し合うことが難しい場合や、預金の一部だけ引き出せればよい場合に適しています。

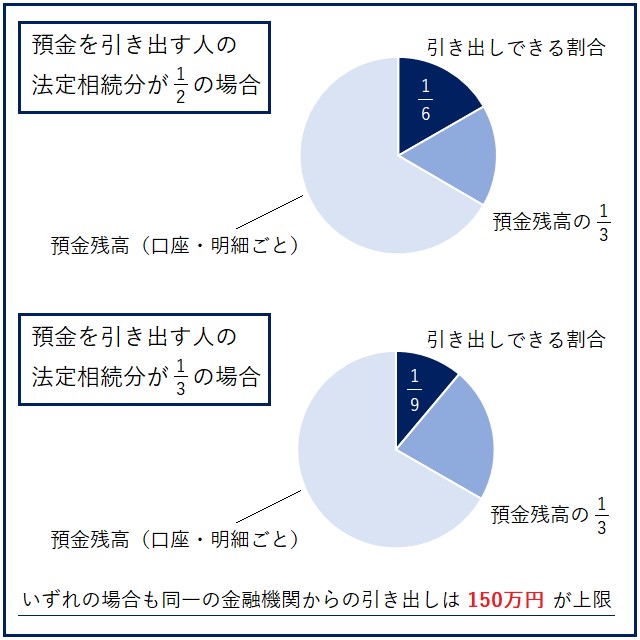

銀行の窓口に申請すれば、以下の金額を引き出すことができます。

- 被相続人の死亡時の預金残高(口座・明細ごと)×1/3×預金を引き出す人の法定相続分

ただし、同一の金融機関から引き出すことができる金額は150万円が上限となります。

手続きには本人確認書類のほか、被相続人と相続人の戸籍謄本、預金を引き出す人の印鑑証明書などが必要です。

相続預金の払戻し制度で故人の預金を引き出した場合は、遺産の一部を先に受け取ったことになります。

相続預金の払戻し制度では、家庭裁判所に申請して預金を引き出す方法もあります。

しかし、家庭裁判所で調停や審判を行っていることが前提となるため、死亡後すぐに必要な葬儀費用の支払いには適していません。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度について詳しい内容は、下記の記事を参照してください。

(参考)相続法改正 ~預貯金の払戻し制度

2-2.預金だけ先に遺産分割協議をする

- 預金の仮払い制度の限度額では足りない場合

- 相続人どうしで話し合うことができる場合

預金の仮払い制度の限度額で足りない場合は、葬儀費用として必要な預金だけ先に遺産分割協議を行って引き出すこともできます。

預金の相続手続きでは、戸籍謄本や印鑑証明書に加えて、相続人全員の合意があったことの証明として「遺産分割協議書」のコピーを提出する必要があります。銀行によっては遺産分割協議書に代わるものとして「相続同意書」の提出でよい場合もあります。

相続同意書は、特定の財産について誰が受け取るかを相続人どうしで取り決めて、その合意内容を証明する書面です。銀行が指定する様式があれば、空欄に必要事項を記入して押印するだけで作成できます。ただし、相続同意書で手続きをする場合も、戸籍謄本や印鑑証明書などの提出が必要です。

(参考)「相続同意書」とは名義変更の際に他の相続人の同意を証明する書類

預金だけ先に遺産分割協議をした場合は、後日改めて預金以外の遺産について協議しなければなりません。

3.葬儀費用を準備するために生前にできる対策

葬儀費用が必要であれば、銀行の預金口座が凍結されても一定の範囲内で引き出すことができるようになりました。しかし、葬儀費用の準備ができていなければ、一時的であっても遺族は心細い思いをしなければなりません。

死亡後に遺族が葬儀費用の支払いに困ることがないように、生前に準備しておくとよいでしょう。

ここでは、葬儀費用を準備するために生前にできる対策として以下の3つをご紹介します。

- あらかじめ預金を引き出しておく

- 生命保険・葬儀保険に加入する

- 互助会・葬儀信託を利用する

3-1.あらかじめ預金を引き出しておく

葬儀費用として必要になると予想される金額(多くても200万円程度)を自宅の金庫などに保管しておけば、遺族は預金を引き出す必要がなくなります。

しかし、高齢者が手元にまとまった現金を持っていると、犯罪に巻き込まれる危険性があります。

そのほか、家族の誰かがお金を使い込んで、相続のときにトラブルになる可能性もあります。

3-2.生命保険・葬儀保険に加入する

自身を被保険者にして、葬儀を行う人を受取人にした生命保険に加入すると、葬儀費用の準備に活用することができます。

生命保険の死亡保険金は、保険会社に死亡届のコピーを提出すればおおむね1週間以内に支払われます。

一般の生命保険のほか、葬儀費用の準備に特化した葬儀保険と呼ばれる種類の保険もあります。

葬儀保険は少額短期保険(ミニ保険)の一種で死亡保険金が300万円以下に抑えられていますが、葬儀費用を準備するためであれば十分な金額でしょう。保険会社によっては、高齢であったり持病があったりしても加入できます。

3-3.互助会・葬儀信託を利用する

互助会や葬儀信託を利用して、事前に葬儀費用を準備することもできます。

葬儀の内容を決めておくことができれば、家族の負担も軽くなるでしょう。 互助会は、毎月一定額の掛金を積み立てて葬儀費用に充てる仕組みで、指定の葬儀社で割安に葬儀を行うことができます。一方、途中で解約すると解約手数料がかかります。

互助会で積み立てしていることを知らずに遺族が指定以外の葬儀社で葬儀を行った場合は、掛金は返金されません。互助会に入会するときは家族にも伝えておくようにしましょう。

葬儀信託は、葬儀費用として資金を銀行に信託する仕組みです。葬儀社は葬儀を実施したのち、銀行から代金を受け取ります。葬儀社が経営難に陥っても、資金は銀行に預けているためなくなる心配はありません。契約時に喪主の候補者も同席するため、遺族が知らずに他の葬儀社で葬儀をする心配もありません。

4.相続の手続きは相続に詳しい司法書士に相談を

葬儀費用は短い期間で支払う必要がありますが、あらかじめ準備できている人は少なく、実際に葬儀費用を支払うときになって慌てることが多いでしょう。最近は葬儀が小規模になる傾向がありますが、葬儀費用が100万円を超えることも少なくありません。

銀行預金の引き出しでお困りの方や、仕事の都合で銀行の営業時間内に時間が取れない方は、相続専門の司法書士法人チェスターに手続きをお任せください。

銀行預金の引き出しだけでなく、口座の解約も承ります。 また、グループ内の専門家ネットワークにより、不動産の相続登記や売却、相続税の申告など相続にかかわるさまざまな手続きもお手伝いいたします。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策は「今」できることから始められます

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。

様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続対策編