- TOP

- はじめての相続 ~必要な知識と実務のすべて~

- 土地評価を自分でするための事例集

土地評価を自分でするための事例集

相続した土地にいくら相続税がかかるのか知るためには土地の評価を行い相続税評価額を求める必要があります。この相続税評価額は、不動産の販売価格(時価)や固定資産税評価額、また公示価格とも異なり、国税庁が発表している路線価というものを使って計算します。

路線価による土地評価を行うためには正面、側面、他にも間口や奥行を求めて路線価の修正をしなければいけません。

また、土地の形状や利用状態、付近の状況によっていろいろな評価方法があります。その評価方法は、財産評価基本通達によって定められていますが、その文章から理解しようとする評価作業に何日もかかってしまうため、ここで紹介するビジュアル化された事例からあなたの土地と近いものを選んでいただければ、すぐに土地の評価方法の理解ができます。

あなたの土地と似た事例を探す

-

【事例1】角地の評価(正面と側方の2方が路線価に面している場合)

詳細を見る

-

【事例2】2種類の路線価が付された道路に面している場合

詳細を見る

-

【事例3】2つの整形地に合理的に区分できる不整形地

詳細を見る

-

【事例4】一続きの屈折路の外側に面する宅地

詳細を見る

-

【事例5】とても狭い宅地

詳細を見る

-

【事例6】隅切りがある宅地の間口距離の取り方

詳細を見る

-

【事例7】凹型で間口が分断されている宅地

詳細を見る

-

【事例8】側方路線価の影響を受ける割合が低い宅地

詳細を見る

-

【事例9】川や水路を隔てた土地で、橋のみで通行が可能な宅地

詳細を見る

-

【事例10】緩やかなカーブの道路に接している宅地

詳細を見る

-

【事例11】角の部分が道路に接していない宅地

詳細を見る

-

【事例12】行止りにある間口が狭い宅地

詳細を見る

-

【事例13】不整形地だが不整形地の補正が行えない宅地

詳細を見る

-

【事例14】敷地内に赤道(あかみち)が通っている宅地

詳細を見る

-

【事例15】道路が屈折している外側に面している宅地

詳細を見る

-

【事例16】道路に接していない宅地(無道路地)

詳細を見る

-

【事例17】旗竿地(旗振り)の評価

詳細を見る

はじめての相続

相続をどのようにすすめたらいいのか?必要な資料はなにか?

相続が発生した方のために相続の全体像と集めるべき資料、絶対に使っておきたい節税に必須の特例などすべての情報を無料で公開。

相続は人生で何度も起こることではなく、また一度経験があったとしても前回の相続から時間がたっているために覚えていないことがほとんど。

専門知識が多く、わかりづらい相続について、はじめての方もわかるようにできるだけかみ砕いて説明しました。

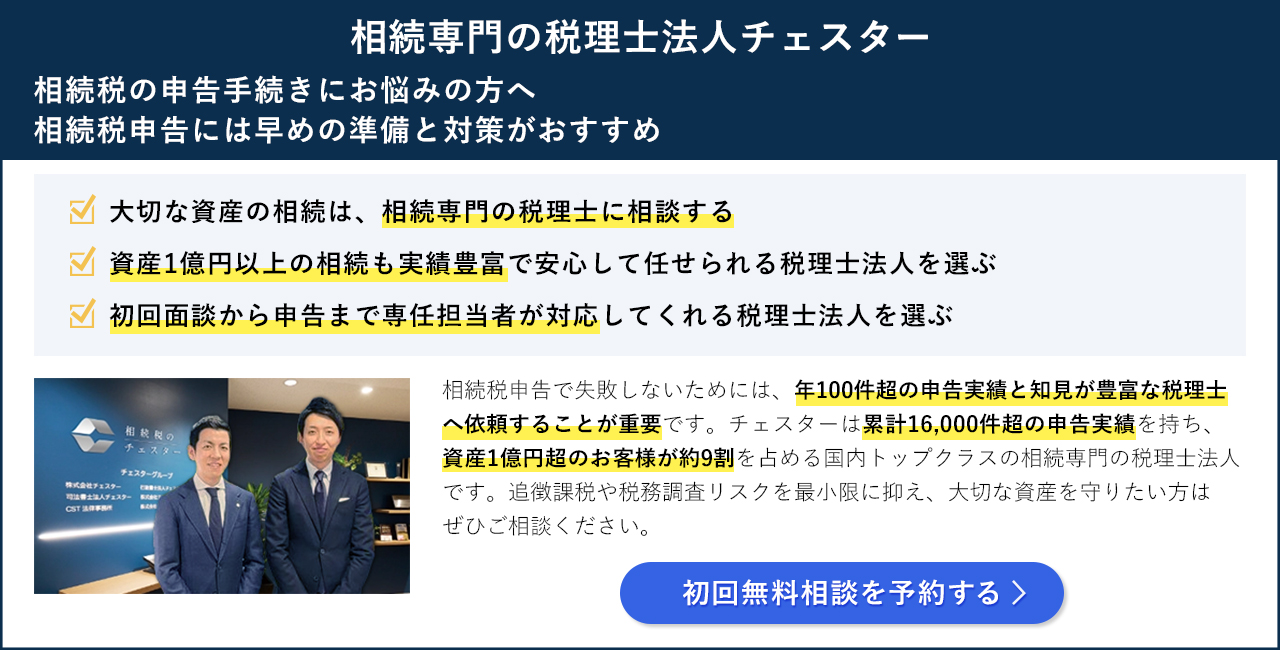

はじめての相続をご覧いただけましたら

- 相続税申告の全体のながれと進め方

- 明日からすぐにできる必要な資料と集め方

- 節税に必須の特例の種類と使用方法。土地、債務、株式など。

- 安心して相続を任せることができる税理士の見分け方

これらの知識が身に付き、相続を全く知らないゼロの状態でも、明日から相続税の申告のために動き出すことができます。

「はじめての相続税」をみる