追悼アカウントとは│大切な思い出を守る方法をプロが解説

追悼アカウントを設定すると、アカウント所有者の名前の横に「追悼」と表示され、利用者が亡くなった後も写真や投稿が保存されます。残された人が思い出をシェアし、亡くなった人を偲ぶことができるというものです。

追悼アカウントになると、そのアカウントは凍結されるためログインできなくなります。亡くなった人のアカウントから、スパム投稿や広告宣伝をされるリスクを回避できるのです。

多くの人がSNSアカウントをはじめ、インターネット上のサービスやスマートフォン、パソコンなどにデジタルデータを所有しています。もしもの場合に、消去したい、あるいは家族に残したいデータがあれば、早い段階からデジタル終活をスタートさせることが大切です。

この記事の目次 [表示]

1.追悼アカウントとは-SNS上で故人を偲ぶことができる場所

追悼アカウントとは、利用者が亡くなったあとに故人とつながりのある人が集い、思い出をシェアするための場所です。移行後に新たな投稿はできなくなりますが、過去に投稿した写真や文章などはそのままの状態で残ります。また、今後一切ログインできなくなるため、アカウントが乗っ取られることを防げます。アカウントを保護しつつ、故人を偲べる場所が追悼アカウントなのです。

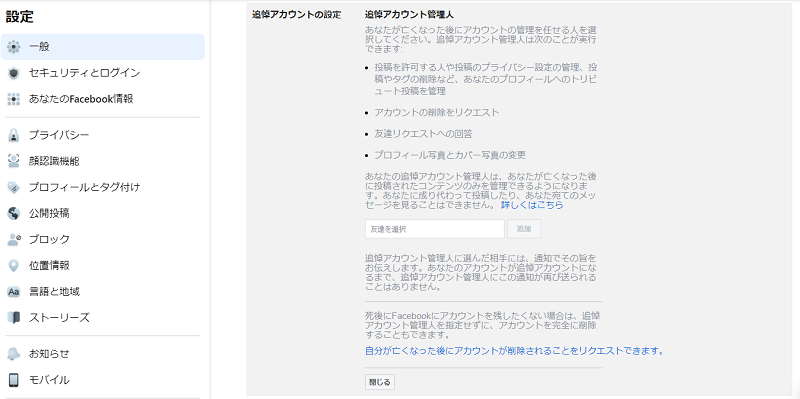

2.追悼アカウントの設定方法-Facebookは生前に管理人を設定できる

Facebookでは、生前に利用者自身で追悼アカウントの管理人を設定できます。

追悼アカウントの管理人は友達リストからの選択です。

追悼アカウントの設定方法(スマートフォン版)

- 「右上の≡(ハンバーガーボタン)を選択

- 「設定とプライバシー」→「設定」を選択

- 「個人の情報」を選択

- 「アカウントを管理」を選択

- 「追悼アカウント管理人」→ 「追悼アカウント管理人」を選択

追悼アカウントの取り扱いに具体的な希望がある場合には、生前に伝えておきましょう。

選定された管理人への通知は、追悼アカウントへの移行と同時にはじめて行われるためです。

また、管理人の追加や変更、削除はいつでもできます。

管理人になってほしい人の候補が見つからない場合でも、現時点での候補者をピックアップしておきましょう。

3.追悼アカウント管理人ができること・できないこと

追悼アカウント管理人には、できることとできないことがあります。プライバシー保護の観点から一定の制限を設けているためです。

両方の視点をふまえて、管理人の選定をしましょう。

3-1.できること-訃報の書き込みやプロフィール・カバー写真の変更

管理人ができること

- 利用者が亡くなったことを友達に周知

- プロフィール写真やカバー写真の変更

- 利用者が投稿した写真などのダウンロード

- アカウントの削除依頼

追悼アカウントの管理人は、訃報の連絡やプロフィール・カバー写真の変更ができます。

この権限はアカウントの管理を行ううえで最低限必要なものです。

付与される権限の具体例として「追悼アカウントの開設やプロフィール写真の遺影用への変更」などがあります。

投稿やシェアした写真などのダウンロードもできるため、SNS上にしかない故人の思い出を保存できます。

3-2.できないこと-コンテンツの内容の編集や削除

管理人ができないこと

- アカウントにログインする

- 故人が送信したメッセージを読む

- 故人の友達を削除する

- 故人のアカウントから新しい友達をリクエストする

追悼アカウント管理人は、過去の送信メッセージを読むことや、友達の追加と削除ができません。プライバシーを守るための制限などがあります。信頼している人物を管理人に選定しても、読まれたくないメッセージは誰にでもあるものだからです。

自由に操作できるわけではなく、プライバシーを保護しつつアカウントの運営と管理を行います。

4.Facebook以外のSNSアカウントの死亡後の取り扱い

Facebook以外のSNSにおいても、死亡後のアカウントについては取り扱いルールが定められています。追悼アカウントへ移行できるものもあれば、アカウントの削除のみ対応しているものもあります。何もしなければアカウントが放置され、乗っ取られる危険性があるため注意しましょう。

| SNS | 死亡後の取り扱い |

|---|---|

| 追悼アカウント 削除 放置 | |

| 追悼アカウント 削除 放置 | |

| 削除 放置 | |

| 追悼アカウント 削除 放置 |

▲各種SNS|死亡後のアカウントの取り扱い

4-1.Instagramは追悼アカウントへの変更または削除ができる

Instagramでは、故人の家族や近親者の申し出により追悼アカウントへの移行、アカウント自体の削除ができます。移行の申請は家族に限らず、友達であれば誰でも可能です。

追悼アカウントへの移行手順

- 死亡したことを証明する書類の添付する

- 運営会社(Instagram)へ申請する

- 正当な申し出と判断されると移行が完了する

死亡後のアカウント削除は、近親者からの申し出に限られる点には注意が必要です。死亡後の手続を家族に伝えておくことで、希望どおりアカウントを削除できます。

4-2.Twitterは依頼による削除のみ可能だが追悼アカウントの導入予定あり

Twitterは、運営会社への申請によりアカウントを削除ができます。削除の依頼ができるのは、故人の家族や遺産相続の手続において権限のある人のみです。問題がなければ運営会社側でアカウント削除が行われます。

またTwitter社より、2021年頃をめどに追悼アカウント制度の導入を予定していることが発表されました。日本でも利用者が多くいるTwitterにおいて、アカウントを守る選択肢が増えるのは、大きなメリットです。

出展:Twitter認証プログラム再開の計画と今後の予定について|Twitter Japan

4-3.LinkedInは追悼アカウントへの変更または削除ができる

LinkedInでは、追悼アカウントへの移行やアカウント自体の削除が可能です。利用者死亡の連絡を運営会社に行うときに、いずれかを選択します。追悼アカウントへ移行された後はログインできなくなり、乗っ取りや不正ログインを防げます。

また、利用者が生前に作成した制作物がプロフィール情報に保存されるため、思い出を懐かしむ時間が生まれるでしょう。

5.故人のアカウントの取り扱いについての注意点

故人のアカウントに関する注意点

- ログインできるかはSNSの規約次第

- 相続できないことが一般的

故人のアカウントを取り扱う場合、家族がログインや相続できない点に注意が必要です。アカウントが乗っ取り被害にあう危険性を防ぐため、家族であってもログインや相続ができないように設定されています。アカウントの利用者は、注意点を理解したうえで、どのように処分してほしいかを家族に伝えることが重要です。

5-1.第三者が故人のアカウントにログインできるかは規約次第

故人のアカウントへ利用者以外がログインできるかは、SNSのルールによります。

利用者だけが触れるアカウントか、引き続き家族が使えるものかを区別するためです。

たとえばFacebookでは、利用できるのがアカウント所持者に限られるため、本人の死亡後は他人のログインが不可能になります。

利用しているSNSの規約を確認し、将来におけるアカウントの取り扱いを家族と打ち合わせしておくと、トラブルを防げます。

5-2.故人のアカウントは一般的に相続できない

故人のアカウントは規約によって「利用者のみが使用できる」と定められています。

たとえば、たくさんの人がインストールしているLINEは、家族であっても故人のアカウントを引き継げません。

アカウントを引き継げない前提で、具体的な処分方法を考えることが必要です。

6.追悼アカウントの設定とデジタル終活による生前整理がおすすめ

人生の最期を迎えるためのさまざまな準備を意味する「終活」を始めるなら、追悼アカウントの設定を含めた「デジタル終活」を行いましょう。

デジタル終活とは、パソコンやスマートフォン、SNS上に保存されているデジタルデータについて、死後の取り扱い方を考えることです。

具体的には、死後も残すもの、あるいは処分してもらうものを分類します。

デジタル遺品は個人情報の塊のため、処分方法の判断が難しいです。

遺品整理する人を迷わせないためにも、どのような手順、方法で処分してほしいかを共有しておきましょう。

7.デジタル終活の方法4選

おすすめするデジタル終活の方法として、以下の4つが挙げられます。

デジタル終活の方法

- エンディングノートの作成

- データの自動削除サービスの利用

- 遺言書の作成

- 死後事務委任契約の締結

目に見える形で残す方法や、手続の一切を専門家に任せる方法があります。4つの方法から自分にあったものを選択することでスムーズな手続が可能です。

7-1.エンディングノートを作成する

デジタル終活の記録をまとめたエンディングノートを作成することで、持っている資産の内容や処分の仕方を家族に伝えることができます。

家族はノートを見ながらデジタル遺品を処分できるので、負担なく手続を進めることが可能です。

7-2.一定の条件でデータが自動削除されるサービスを利用する

データの自動削除をするサービスを利用することにより、家族に知られることなくデジタル遺品を処分できます。

具体的には、終活ソフトまたは終活アプリと呼ばれ、一定の間パソコンの電源が入らないと、中身のデータをすべて削除してくれる優れものです。

上手に活用すれば、データを忘れずに処分することが可能といえるでしょう。

7-3.遺言書を作成してデジタルデータの取り扱いについて指示しておく

デジタルデータの取り扱いは、遺言書に記すことでも家族に伝えられます。

遺言書には、相続人や遺言で財産を受け取る人向けにメッセージを残す付言事項という項目があり、遺言書を作成した目的や財産配分の意図、今までの感謝の気持ちを伝えられます。付言事項に法的拘束力はありませんが、遺言書に記載することで相続人全員にデジタルデータの存在を認識させることが可能です。

7-4.死後事務委任契約を結びデジタルデータの処分等を依頼する

死後事務委任契約を結ぶことにより、家族に負担をかけることなくデジタルデータを処分できます。死後事務委任契約とは亡くなったときに発生するさまざまな事務について、専門家に依頼することを言います。

死後事務を委任できる内容の一例

- 役所への届出事務(死亡届、健康保険や年金停止などの申請)

- 葬儀に関する事務

- 生活用品、家財家具などの遺品整理に関する事務

- SNSなどの死亡告知、閉鎖解約などの事務

- パソコン、スマホデータの削除事務

死後事務委任契約は弁護士や司法書士、行政書士などに依頼することが多いです。

費用については10万円〜100万円と、依頼する内容により変わります。

死後事務委任契約を結ぶことで、家族に一切の負担をかけることなくデジタルデータを処分できます。

8.追悼アカウントの設定はデジタル終活の第一歩

追悼アカウントを設定することで、希望どおりのカタチでアカウント整理ができます。

また、デジタル遺品を思い出として残すか消去するかを決めるデジタル終活は、遺品整理をする家族の負担を減らすためにも重要です。

家族背景や財産状況によって、どのような伝え方や処分の仕方がベストかは、相続手続全体を見ながら検討する必要があります。

相続について経験豊富な専門家でないと、判断に迷うケースが多々あるでしょう。

司法書士法人チェスターなら、生前におけるデジタル終活、または家族が行うべき相続手続の具体的なアドバイスが可能です。

デジタル遺品のみならず、相続財産全体をサポートすることができるため、自身の判断に不安がある場合は、チェスターグループの司法書士法人チェスターにご相談ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。

様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ

各種サービスをチェック!

\ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

その他