死ぬまでにやるべき8つのこと:死後のFacebook・X(旧Twitter)アカウント削除方法

あなたが亡くなったあとのことを考えたことがありますでしょうか?

もしかしたら漠然とは考えているかもしれませんが、具体的にどうなるか一度ぜひ考えてみてください。例えばあなたのFacebookアカウントはあなたが亡くなった後もずっと残り続けます。その場合、そのままでいいという結論なのか、削除されるようにしておきたいという結論なのかの二つの選択肢がありますよね。それによって、準備しておくことが変わってきます。

今回のテーマは「自分の人生の終わりを納得できるものにするために行う事前準備」です。

例えば、自分のお葬式やお墓について考えておいたり、遺言を作成したり、それこそSNSなどをどうするか、財産や相続についての計画を立てたりと、身辺整理をしておくことです。

家族に迷惑をかけないということ、そして自分自身が納得して死を迎えられることを考えていくプロセスです。それは必ずしも年を取ってからやるべきものということはなく、若い時から準備をしておいた方がいいことも多く含まれています。

この記事では累計19,000件以上の相続に携わってきた専門家が「終活」という視点でやっておいた方がいいこと、またやっておかないと損をすること等も含めて網羅的に紹介しています。 ぜひ、参考にしてみてください。

この記事の目次 [表示]

1.FacebookやX(旧:Twitter)は設定しておくと死後に削除されるようにできる?

SNSは今や私たちの生活に密接に結び付くツールになりました。なんらかのSNSサービスを利用しているという人の割合は年々増加傾向にあります。 この章ではまず利用者の多い「Facebook」と「X(旧:Twitter)」についてもしもあなたが死んでしまった時にどうなるのか、またその対処法を解説したいと思います。

1-1 Facebookは「追悼アカウント」の設定もしくは「削除をリクエスト」する

Facebookはセキュリティ設定の画面から「追悼アカウント」の設定を生前に行うことができます。

これは自分の死後にあらかじめ設定していた家族や友人にアカウントの管理をお願いする方法です。これは追悼アカウント管理人が本人の死後に亡くなったユーザーに代わりログインして、最後のメッセージを書いて過去の情報を残すというような場合に用いられます。ただし過去の記事を変更・削除したり、アカウントそのものを削除したりすることはできません。

このため自分の死後、Facebookからアカウント情報そのものを全て削除したい場合は、事前に家族や親しい人に依頼しいておく必要があります。家族が対応する場合は「亡くなった家族のFacebookアカウントについて削除をリクエストする」というページから必要書類を確認しリクエストを送ります。アカウントが削除されると、利用を再開することはできません。

Facebookアカウントをご自身が亡くなったあとに「追悼アカウントにする」

https://www.facebook.com/help/1070665206293088/?locale=ja_JP

Facebookで追悼アカウント管理人を追加、変更、削除する

亡くなった家族のFacebookアカウントについて削除をリクエストする

https://www.facebook.com/help/1518259735093203/?helpref=uf_share

1-2 X(旧:Twitter)は削除リクエストを行う

X(旧:Twitter)の場合にはFacebookと異なり生前に死後のことを定めておくことはできません。そこで別途「Xヘルプセンター」という画面から、「アカウントにアクセスする際に問題が生じている」のページで必要事項を入力し、送信します。リクエストの受領後、故人の情報、リクエストを送信された方の身分証明書のコピー、故人の死亡証明書のコピーなどの詳細を提供していただくための手順を記載したメールが届くので、必要な手順を踏み、確認作業が完了すると削除されます。

X(旧:Twitter)の削除リクエストをする方法

https://help.x.com/ja/forms/account-access/deactivate-or-close-account/deactivate-account-for-deceased

アカウントにアクセスする際に問題が生じている場合の対処法

https://help.x.com/ja/forms/account-access

ここではSNSで代表的なFacebookとX(旧:Twitter)を紹介しましたが、現時点(2025年)ではSNS文化が比較的新しいため死後のことまで想定したサポートを行っていないSNSもあるようです。 今後はSNSがより身近なものとなり死後の対応についても対応が整備されていくでしょう。

2.人に見られたらマズイものやパソコンの中を見られたくない場合にやっておくべきこと

マイナビニュースの男性会員371名に「自分が死んだときに、これだけは見られたくないものはあるか?ある場合には何か?」というアンケートをとったところ約半数の人が「ある」と答えたそうです。

参考:【男性編】自分が死んだとき、見られたくないものランキング – マイナビニュース

となっています。 確かに人によっては自分に万が一のことがあった際にプライバシーに関することで見られたくないこともあると思います。

それでは順に見ていきましょう。いずれの方法も完璧なものではなく予備的な方法となることを前提に準備をとることになります。

1位:パソコンのデータを消去する方法

パソコンに一定期間以上ログインがなければデータを自動削除するといったソフトを利用する方法が一般的に紹介されています。

一定期間については自分で設定ができるため長期で家を空けるような場合でも対応が可能です。パソコンのヘビーユーザーであれば例えば「1年以上ログインがなければ全データを自動削除」するという設定にしておくこと等が考えられます。

もっと簡単な方法としては自分以外に知り得ないログインパスワードを設定しておくといった方法も考えられます。

死後のデータ消去を司法書士が実行してくれるサービス

http://ss-shoshi.jpn.org/shigojimu/doujin.html

坂口司法書士事務所

死後のパソコンデータを自動削除できるフリーソフト

http://freesoft-100.com/pasokon/auto-delete.html

無料死亡時自動削除・遺言ソフト一覧 – フリーソフト100

Googleのアカウントの使用をやめた場合に、写真、メール、ドキュメントをどう管理するか設定できるツール

Googleのアカウント無効化管理ツール

https://myaccount.google.com/inactive

2位:携帯電話

近年、携帯電話のスマートフォン化が進んでおり「指紋認証」機能がついていることも多くなってきたため、死亡後に第三者が携帯電話の中を見ることは難しくなっています。もう少し経つと指紋認証化がより進むことを想定しますと携帯電話については普段から守秘対策をしている状態となりますので心配する必要はあまりないでしょう。

反対に携帯電話は所有者亡きあとに知人や友人へ連絡をとる手段にもなりますので、ロックを解除してほしいようなケースでは別途パスワードを記載したメモ等を金庫の中に保管しておくといった対応も必要でしょう。

iPhoneのパスワードを10回間違えたら全データを自動消去する設定方法

パスコードの入力に10回失敗したらデータを消去する

3位:日記

これはさほど有効な手段はありませんが遺言に付言事項として(追加事項みたいなもの)、例えば遺品整理業者に部屋の中の封をした段ボールについて家族は開封せずにそのまま破棄してくださいと記載するといったことが考えられます。(もっとも通常は内容確認をする可能性が高いと思われます。)

3.「終活」でやっておきたい3つのこと

終活というと範囲が広くなりますが、最低限やっておきたい3つのことがあります。 その3つの準備についてこの章では解説していますので参考にしてください。

3-1 葬儀について決めておく

葬儀は自分が亡くなった後に遺族が執り行う儀式ですが、生前に予約や準備をしておく人も多くなってきました。 これは通常、葬儀には①費用がかかること ②準備が大変なこと ③内容面について希望があること等が重なり、生前に自分の希望の葬儀の準備をしておこうと考える人が増えてきたことが理由として挙げられます。

葬儀のスタイルも様々ですので家族が懇意にしている葬儀会社がなければ、インターネットで葬儀会社を見つけて自分の希望にあった葬儀のプランを事前に予約しておくことも可能です。

生前に料金を前払いすることもできますのでプラン含めて準備をしておくことで遺族の相続発生後の負担が大きく軽減されるでしょう。

また細かいことですが生前に遺影に使用する綺麗な写真撮影を行いたいという人も増加しており、そういった遺影用の写真を撮るサービスを提供している業者も多くあります。

葬儀の種類も多様になってきています。通常の弔問客を迎え入れる葬儀以外にも、親しい身内のみで行われる家族葬のような形態も広まってきています。

たくさんの人を呼ぶと葬儀費用も多額になりますし、盛大に葬儀をやらなくていいという生前の故人の意向を尊重するケースも増えてきています。

3-2 終の棲家を決めておく

自分が死んだあとにお墓はどうなるのだろう?と若い時にはあまり考えないかもしれません。

先祖代々のお墓が決まっていてそこに入ることが決まっているという人もいると思いますし、まだ何十年後のことだし特に考えていないという人も多いと思います。

しかし自分が亡くなった後にどのようにして欲しいのかということは、生きている時にあなたが選択することが可能なのです。 そこでこの項目では「お墓」についてあなたが生前に選択できる複数の方法を解説していきます。

・先祖代々のお墓に入る

先祖代々のお墓がありそこに入ることが決まっている人は墓地について心配する必要はあまりないかもしれません。

しかし結婚等、様々な家庭環境の変化の中で先祖代々のお墓ではなく違った場所や方法での埋葬方法を希望する人もいます。

・お墓を買う

新しくお墓を購入するというのは通常、墓石の土台となる墓地も一緒に購入することを指します。墓地は墓石だけでも数十万円~数百万円になり、それに土地も合わせると高額な支出となります。

通常、東京や市街地等の土地の地価が高い地域ほど墓地の価格も比例して高くなる傾向にあります。

・永代供養墓

永代供養とはお寺が責任を持って継続的に供養と管理を行っていくことです。これはお墓参りやお墓の管理の負担を子孫にかけたくないという方や、お墓を継ぐ人がいないという方の間で広まってきている方法です。

通常は寺院に永代供養をお願いする際に使用料を一括で支払います(寺院によって金額等に違いあり)。

・納骨堂

納骨堂はお骨を安置しておくお墓が設置されている施設をいいます。お骨の保管方法は様々ですが、ロッカーのようなものを想定するとイメージが湧きやすいと思います。

墓石を外に購入すると墓地も必要となりますが納骨堂であれば比較的少ない費用負担でお骨を管理してもらうことができます。

わざわざ墓地と墓石を設置してお骨を管理せずに気軽に費用負担を抑えてお骨の安置をお願いしたいという人にむいています。

・海洋散骨

海洋散骨とは遺骨を海に埋葬する方法です。具体的には遺骨を粉末化して海の沖に出て行います。お墓に埋葬するというのが現代では一般的な考え方となっていますが、遺骨を自然に還すために海洋散骨等の方法によりお墓に埋葬しない方法を選択する人も近年増えてきています。

お墓を購入しなくてもすむために費用的にも負担がない方法となります。

・樹木葬

樹木葬は行政の許可をとった霊園や墓地に遺骨を埋葬する方法です。行政の許可がない霊園や墓地に埋葬する樹木葬も近年増えてきています。 樹木葬は子孫がいない方でも永代供養で寺院が弔ってくれることがほとんどであり、また費用も墓地を購入するよりもかなり低くすみます。

・手元供養

手元供養とはペンダント等の身に着けるものや小さな骨壺で自宅保管できるもの等に故人の遺灰などを保存して供養していく方法です。

お墓の購入費用の負担軽減、先祖の墓が遠くてお参りに行けない、仏壇を自宅に置いていない等、様々な諸事情を考慮してより故人を身近な存在として大切にしたいという想いが強い方がとられる供養の方法です。

・宇宙葬

宇宙葬とは人工衛星と共に遺灰のあった小さなカプセルを打ち上げ(通常は複数人分をまとめて)、最終的には全て燃え尽きて宇宙で消えるという方法です。

宇宙葬と聞きますと遥か遠い未来の供養方法にも見えますがすでに実際に実施している人もいます。現在はまだ一般的な方法ではないため費用は墓地を購入するよりも高くなることがありますが、それでも宇宙に行ってみたいという夢を叶えるために選択する人もいるようです。

この先、宇宙へのアクセスが容易になれば宇宙葬の方法を選択する人も増えていくかもしれませんね。

3-3 揉め事の火種を残さないためにも「遺言」を作成しよう

遺言の作成は終活の中でも最重要事項の一つです。やはり相続と聞くと「揉め事にならないか心配だ」という声が多くあります。 遺言は争族を防ぐ特効薬と言っても過言ではありません。その理由はシンプルです。

遺言があれば原則、遺言の内容が最優先されるためもし遺言がなければ相続人全員で故人の遺産の分け方(遺産分割協議)を話し合わなければなりません。そうするとそれぞれの相続人が自分の権利を主張して揉め事へ発展してしまうリスクがあります。

しかし遺言があれば全員が同意しない限りは遺言の内容通りの遺産分けが行われるため、相続人同士が話し合う余地がなくなり揉め事になりません。だからこそ遺言の作成が必須となります。 また本屋でよく見かけるようになった「エンディングノート」は遺言ではないため注意が必要です。エンディングノートは財産の内容や保管場所、親しい人の連絡先等をまとめておくものですが遺言のように死後の遺産の分け方までを指定できる法的な効力はありません。

しかしエンディングノートに例えば通帳の保管場所等をまとめておくことで、遺族も相続後の手続きが随分と楽になることも多くありますので、遺言作成と併せてエンディングノートまで製作しておけば万全でしょう。

<自筆証書遺言と公正証書遺言どっちで作る?>

遺言には大きく自筆証書(自分で作る)と公正証書(プロに作ってもらう)の2種類がありますが、専門家の立場から公正証書の作成をお勧めします。

これは自筆証書でもしっかり要件を満たしていれば法的に有効ですが、主に次の2点のデメリットがあります。

上記の自筆証書遺言の大きなデメリットが公正証書であれば、プロが作成して公証役場で原本を保管してくれるため全て解消されます。では公正証書遺言のデメリットはなんでしょうか?

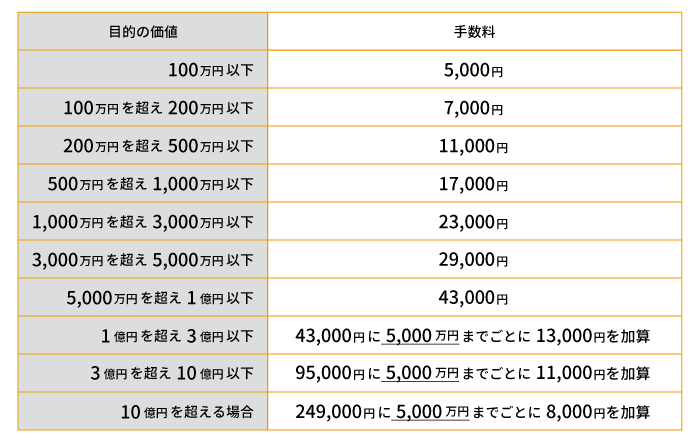

この一点に尽きるでしょう。 ではどのくらいの費用がかかるのかを確認してみましょう。

公正証書遺言の作成費用は、「公証役場」へ支払います。そして費用は一律ではなく、財産の金額が多くなるにつれて増加していくことになります。

さほど高くないと感じられた方も多いと思います。ただしこの費用には弁護士等の専門家に相談した場合に発生する費用については含まれていません。公正証書遺言は公証役場というところで法律のプロである公証人に相談しながら作成するため、別途弁護士等に相談する必要は通常ありません。

しかし財産が多い場合、相続人が複数いて揉めることが想定される場合、相続税の負担を軽減した分け方をしなければならない場合等、普通に遺言を作成するよりも慎重にならなければいけないケースでは、悩みに応じて弁護士や税理士に別途相談することになります。

そういった場合には上記の公証役場へ支払う手数料のほかに20万円~30万円程度の報酬が発生します。

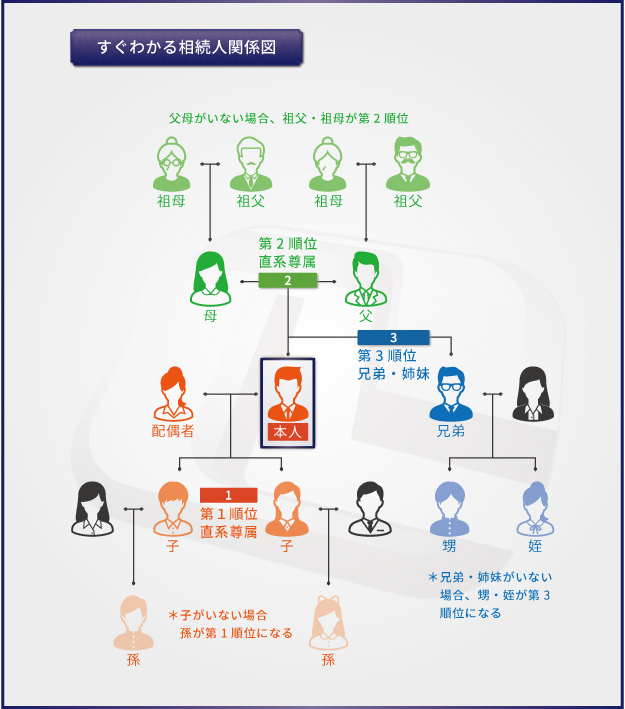

また遺言を作成する前提として「誰が法定相続人になるのかを知っておくこと」も重要です。相続が発生すると遺産や借金を相続する権利や義務がある人は民法で決まっています。この人を法定相続人といいます。

法定相続人の判定は難しくありません。次のような相続人関係図を確認することで、誰が法定相続人になるのかということを知ることができます。

この相続関係図とルールから分かるように子供がいる家庭の場合には、夫が亡くなれば妻と子供が法定相続人になるというのは分かりやすいかと思います。この法定相続人を確認するためのルールの順位とは、第一順位に該当する人がいなければ第二順位の人が法定相続人になる、第二順位に該当する人がいなければ第三順位の人が法定相続人になるというルールになっています。

参考記事:相続人の範囲がすぐに分かる方法(簡単フローチャート付)

参考記事:初心者でも分かる!「法定相続人」と「遺産を相続できる割合」

4.「へそくり」が追徴課税の引き金にならないようにしておく

故人の遺産が「3000万円+法定相続人の数×600万円」以上あると相続税という税金がかかります。

4-1 相続税がいくらかかるか知った上で節税対策をしよう

まずは生前に「自分が死んだらいくらの相続税がかかるのか?」ということを知っておくことが重要です。

参考記事:(45秒ですぐに分かる)相続税のカンタン早見表

参考記事:(たった43秒で入力)相続税の計算シミュレーション

相続税の詳細な計算は税理士でないと難しいですが、概算であれば上記の記事等を参考にすれば誰でも知ることができます。

そして相続税の額が分かったら次は節税対策の準備です。相続税は生前から準備をすることで大きく節税することができる税金ですので早めからの準備が重要となります。

参考記事:相続税を劇的に節税する知ってるだけで得する11の特例と7つの控除ほか知識

参考記事:相続税がゼロ円に!税理士が厳選する17の相続税対策完全ガイド

4-2 専業主婦のへそくりに要注意!

この相続税の対象となる遺産というのは実は故人名義のものだけではなく、実質的に故人の遺産だと認められるものも対象となります。 そしてここにはいわゆる「へそくり」も含まれますので注意が必要です。具体例で見てみましょう。

この具体例の鈴木さんのようなケースは多く起きています。 相続税は実質的に故人の遺産と認められるものにかかりますが、妻の「へそくり」は元々夫の収入から蓄積されたものであり相続税上は夫の遺産とみなすのです。

こういった説明をしますと専業主婦の妻から「せっかく長年コツコツ貯めたものが夫の遺産として相続税の対象になるのは納得ができない」という声がありますが、そういったことにも配慮する形で夫婦間の相続には「配偶者の税額軽減の特例」が設けられています。

1億6000万円の遺産を相続しても妻は相続税がゼロ円になるのです。だから「へそくり」も相続対象に含めて申告しても通常妻に相続税がかかることはありません。

参考記事:1.6億まで相続税が無税!配偶者控除を受けるための3つの要件と手続き

このように「へそくり」についても相続税の対象となる可能性が高いため、故人名義の遺産だけではなく夫婦の財産を合算して相続税の対象となるかどうかを考えて節税対策等の準備をしておくとよいでしょう。

参考記事:相続税がゼロ円に!税理士が厳選する17の相続税対策完全ガイド

5.まとめ

この記事では終活という視点で様々な角度から解説を行いました。自分が死んだときのために準備するという行動はできれば後回しにしたいと思う人も多くいると思います。しかしやっておかなければ残された家族に迷惑をかけてしまったり、余計な税金を支払ってしまったりとデメリットも多くあります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。

様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ

各種サービスをチェック!

\ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

その他