行政書士の相続手続きの費用相場はいくら?メリットも解説

行政書士に依頼できる主な相続業務は、必要書類の取得や作成、資産の名義変更などです。

弁護士や司法書士、行政書士といった専門家には、相続においてできる業務とできない業務があります。なお行政書士は比較的安い料金で依頼できるものの、おこなえる相続業務は限られているため、他の専門家へ依頼するほうがスムーズなケースもあります。行政書士に依頼できる業務やそれぞれにかかる費用を理解し、効率よく相続手続を進めていきましょう。

この記事の目次 [表示]

- 1 1.行政書士ができる11の相続手続-それぞれの費用相場

- 1.1 1-1.遺言書の原案作成・証人となる-約5万円~

- 1.2 1-2.成年後見人に就任し相続事務の代行-約3万円~

- 1.3 1-3.相続する人を確定するための相続人調査-約3万円~

- 1.4 1-4.財産の全体像を把握する相続財産調査・遺産目録作成-約3万円~

- 1.5 1-5.戸籍等の公的書類取得の代行業務-約2万円~

- 1.6 1-6.スムーズな手続を促すための相続関係図の作成-約2万円~

- 1.7 1-7.法定相続情報証明制度に必要な法定相続情報一覧図の作成から認証文付写しの取得まで-約3万円~

- 1.8 1-8.各所とのやりとりに使用する遺産分割協議書の作成-約3万円~

- 1.9 1-9.窓口での手続が必要な場合もある銀行口座の解約-約3万円~

- 1.10 1-10.上場か非上場かによって手続が異なる株式の名義変更-約3万円~

- 1.11 1-11.廃車にする場合でも必要となる自動車の名義変更-約3万円~

- 2 2.行政書士に相続業務を依頼するメリット

- 3 3.行政書士と司法書士の違いをわかりやすく

- 4 4.行政書士にできない相続手続はほかの専門家へ依頼-ケース別にチェック

- 5 5.行政書士の専門性を活かした依頼で無理なく相続手続を進めよう

1.行政書士ができる11の相続手続-それぞれの費用相場

行政書士ができる手続とそれぞれの費用相場は、以下のとおりです。

| 行政書士ができる手続 | 費用相場 |

|---|---|

| 1.遺言書の原案作成・証人となる | 約5万円~ ※証人となる場合は、別途費用が必要 |

| 2.成年後見人に就任し相続事務の代行 | 約3万円~ |

| 3.相続する人を確定するための相続人調査 | 約3万円~ |

| 4.財産の全体像を把握する相続財産調査・遺産目録作成 | 約3万円~ |

| 5.戸籍等の公的書類取得の代行業務 | 約2万円~ |

| 6.スムーズな手続を促すための相続関係図の作成 | 約2万円~ |

| 7.法定相続情報証明制度に必要な法定相続情報一覧図の作成から認証文付写しの取得まで | 約3万円~ |

| 8.各所とのやりとりに使用する遺産分割協議書の作成 | 約3万円~ |

| 9.窓口での手続が必要な場合もある銀行口座の解約 | 約3万円~ |

| 10.上場か非上場かによって手続が異なる株式の名義変更 | 約3万円~ |

| 11.廃車にする場合でも必要となる自動車の名義変更 | 約3万円~ |

1-1.遺言書の原案作成・証人となる-約5万円~

行政書士は遺言書の原案作成とその証人となる業務をおこなえます。遺言書を実際に書くのは本人のため、必要書類の取り寄せや法的効力を持つ書き方、書くべき内容を教えるといったサポートです。

なお遺言書の原案作成のみの依頼であれば約5万円〜となりますが、証人を依頼する場合には別途費用がかかります。

遺言書の内容を法的効力のあるものにするためには、専門的な知識が必要です。少しでも間違えると相続のトラブルにもなりかねません。特に相続する財産が多い人は、残る親族のためにもきちんとした遺言書になるよう行政書士にサポートしてもらうのがおすすめです。

遺言書の証人は、主に公正証書遺言の作成に立ち会う証人です。公正証書遺言は、公証役場という法務局が管轄している施設で手続がおこなわれます。遺言内容が遺言者の真意であると確認したうえで、それを公証人が文章としてまとめ、最終的に本人と立ち会った証人2人が押印して作成します。

本人の配偶者や四親等内の親族などは、証人にはなれません。そのため、行政書士をはじめとする第三者に依頼するケースがあります。行政書士に証人を依頼する場合の費用相場は、証人1人につき約1万円〜が相場です。行政書士事務所によっては、遺言書の原案作成サポートの費用に、証人1人分の料金が含まれていることもあります。

第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

一 未成年者

二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

遺言書の原案作成や証人は、弁護士にも依頼できます。しかし、行政書士の費用相場が約5万円〜に対して、弁護士は約10万〜100万円が相場です。相続に関するトラブルがすでに起きてしまっている場合は弁護士に依頼するほうがよいですが、そうでなければ行政書士への依頼が適しているでしょう。

1-2.成年後見人に就任し相続事務の代行-約3万円~

行政書士は成年後見人に就任し、相続事務を代行できます。成年後見人がおこなう手続は、以下のとおりです。

成年後見人がおこなう手続

- 被後見人の財産管理

- 被後見人が入る介護施設や福祉施設などへの入所手続

- 病院への入院手続

- 行政窓口への各種手続など

成年後見人は親族が望ましいとされていますが、財産管理や不動産の手続などは専門的な知識が必要です。一部の親族に負荷がかかってしまうため、行政書士や弁護士などの専門家が選任されるケースは多い傾向にあります。平成29年厚生労働省『成年後見制度の現状』では、約7割以上が親族以外の第三者(専門家が多くを占める)が選任されている統計が出ています。

専門家が成年後見人になる場合は「法定後見人」と呼び、報酬は家庭裁判所が決定します。報酬付与の申立をしてみないとわからない場合が多くありますが、相場は約3万円~です。

1-3.相続する人を確定するための相続人調査-約3万円~

行政書士は相続する人を確定するための相続人調査ができます。相続人調査は、被相続人の本籍地がわかる住民票をとったり、戸籍謄本を取り寄せたりして相続人やその数を把握するものです。

相続人を調査するためには、被相続人の戸籍を追う作業や、相続人すべての戸籍謄本の取り寄せが必要であるため時間がかかります。また、戸籍謄本には年式で分かれた種類があり、古い戸籍は手書きのものもあります。読み方にはコツが必要になるため、自分だけで作業するよりも行政書士へ依頼するほうがスムーズでしょう。

相続調査を行政書士に依頼すると、費用相場は約3万円~です。相続人対象の人数によって上下し、人数が多いほど費用がかかります。なお、行政書士へ相続人調査を依頼して実際に必要になるのは、相続税調査報酬以外にもあります。

相続人調査で必要な費用

- 相続税調査報酬

- 戸籍謄本の発行費用

- 除籍改製原戸籍謄本の発行費用

- 必要書類の郵送料

1-4.財産の全体像を把握する相続財産調査・遺産目録作成-約3万円~

行政書士は財産の全体像を把握する相続財産調査と、その結果を記す遺産目録の作成ができます。費用相場は約3万円~です。相続財産調査では、不動産・現預金・株式など、被相続人が所有するすべての財産を把握し、マイナスの財産まで漏れのないように隅々まで調べます。

遺産目録は相続財産調査の結果を書き、遺産分割協議に使用する重要な資料として活用するものです。相続財産調査は自分でもできますが、財産ごとに手書きが複雑で困難な作業になるため、専門家を頼るとよいでしょう。

1-5.戸籍等の公的書類取得の代行業務-約2万円~

行政書士は戸籍謄本をはじめとする、公的書類を取得する代行業務が可能です。費用相場は約2万円〜で、取得する枚数によってかかる費用が上下します。

戸籍謄本の取得方法は以下のとおりです。

戸籍謄本の取得方法

- 被相続人の本籍地のある市区町村役場に直接出向く

- 被相続人の本籍地のある市区町村役場から郵送で取り寄せ

- コンビニ交付(自治体による)

原則として本人・その配偶者・本人の直系親族(子や父母など)が戸籍謄本を受け取れます。

戸籍は誰が相続人となるか確定するために重要な書類です。また、戸籍法改正がおこなわれた場合には、改製前の戸籍も取得する必要があります。

行政書士をはじめとする専門家に依頼する場合は、委任状を書いて提出すれば戸籍謄本を取得できます。戸籍謄本の取得は多くの時間を要するため、行政書士に依頼することも検討したほうがよいでしょう。

1-6.スムーズな手続を促すための相続関係図の作成-約2万円~

行政書士は、スムーズな相続を促すために必要な相続関係図の作成ができます。費用相場は約2万円〜です。

相続関係図とは家系図のようなイメージで、相続関係を整理するためにあると非常に便利です。相続関係図を作成するためには、被相続人とすべての相続人の関係を知るために戸籍謄本を取得していきます。

シンプルな相続図であれば、パソコンソフトやWeb上の書式を用いて自分で作成可能です。ただし、代襲相続(法定相続人である被相続人の子または兄弟姉妹がすでに死亡していた場合等に、その者の子が代わって相続すること)や数次相続(被相続人の遺産相続を開始したあと、遺産分割協議する前に相続人が亡くなった場合)などは相続関係図が複雑になります。そういった場合は、行政書士をはじめとする専門家に依頼したほうがより正確に作成してもらえるでしょう。

1-7.法定相続情報証明制度に必要な法定相続情報一覧図の作成から認証文付写しの取得まで-約3万円~

法定相続情報証明制度とは、まず法務局に戸籍謄本等の束と相続関係を表した法定相続情報一覧図を提出し、認証文付の写しを取得します。この一連の手続をおこなうことで、そのあとの相続手続では、法定相続情報一覧図の写しを利用して、戸籍謄本等の束を何度も提出する必要がなくなる仕組みです。

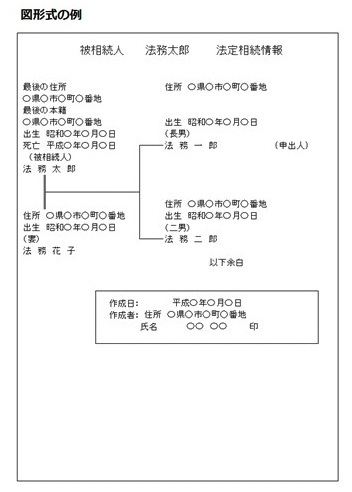

▲法務局ホームページの記載例をもとに作成した法定相続情報一覧図(図形式)

行政書士は法定相続情報一覧図の作成から提出、さらに認証文付写しの取得までおこなえます。相続人の数によって異なりますが、費用相場は約3万円〜です。行政書士事務所によっては、戸籍謄本等の取得まで依頼者がおこなうと費用が安くなるケースもあります。

相続関係図の作成を前述していますが、法定相続情報一覧図とは異なります。法定相続情報一覧図は法務局の認証を得ており、相続手続において公的な証明書として使用可能です。

反対に、相続関係図は法的効力がないため、戸籍謄本等の提出も必要です。ただし、数次相続が発生している場合は、法定相続情報一覧図だと被相続人ごとに作成する必要がありますが、相続関係図であればすべての情報をまとめて記載できます。

法定相続情報制度は、法定相続情報一覧図の写しがあることで今後の戸籍謄本等の提出を省けます。「手続が大変」と思って行政書士に依頼するなら、相続関係図の作成よりも法定相続情報制度利用に関する手続の依頼がおすすめです。

参考:主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例|法務局

参考:『法定相続情報一覧図』で相続手続きが簡単に!|税理士法人チェスター

1-8.各所とのやりとりに使用する遺産分割協議書の作成-約3万円~

行政書士は、さまざまな相続手続の際に必要となる遺産分割協議書を作成できます。遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産をどう分けるのか協議した結果を明記する書面です。「相続人(名前)は、次の不動産を取得する」といったように、記載します。

行政書士に依頼する場合の費用相場は、遺産分割協議書を作成するだけなら約3万円です。前述の相続人調査や財産調査など、遺産分割協議書を作成するまでの一覧業務もセットで依頼する場合は、10万〜15万円程度の費用がかかります。ただし、費用は相続人の人数によって変動します。

遺産分割協議書を作成するまでの一連業務は多くの時間が必要です。時間が取れない人や相続関係が複雑な人は、まとめて依頼することを検討してみてください。

参考:遺産分割協議書とは?作成までの流れや書き方を解説【ひな形付】|税理士法人チェスター

1-9.窓口での手続が必要な場合もある銀行口座の解約-約3万円~

行政書士へは、被相続人の銀行口座を解約する手続の依頼もできます。費用は約3万円〜です。

銀行口座の解約手続は窓口でしなければならない場合もあり、平日の昼間に時間をとる必要があります。

何度も銀行に足を運ぶ必要があるため、平日の昼間に時間をとるのが難しい場合は行政書士に依頼するとスムーズです。

1-10.上場か非上場かによって手続が異なる株式の名義変更-約3万円~

行政書士は、株式の名義変更手続ができます。行政書士に依頼する場合は、費用相場は約3万円〜です。株式の名義変更をするためには、まず相続税を計算するために株式の価値を評価して評価額を算出します。

株式の手続は、上場企業が発行しているか非上場企業が発行しているかで異なり、非上場の株式のほうが複雑です。なぜなら上場している株式は株価が一般公開されていますが、非上場の株式は株価が公開されていないためです。

上場株式の評価は、相続開始日の終値をはじめとする4種類の価格のなかで最も低いものを選択して評価します。非上場の株式は、類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式の3種類から適切な評価方法を選んで評価します。

株式の内容(上場か非上場か)や量によっては複雑な計算になるため、行政書士に依頼するほうが正確です。名義変更しないままだと配当金の受け取りもできないため、早めに着手しましょう。

1-11.廃車にする場合でも必要となる自動車の名義変更-約3万円~

行政書士は被相続人が所有している自動車の名義変更ができ、依頼する際の費用相場は約3万円〜です。自動車の名義変更は、まず相続発生時に誰が名義になっているかを確認し、自動車を相続する新しい所有者(相続人)を決めます。その後、警察署で車庫証明書を申請し、運輸支局で名義変更の手続をおこなう流れです。運輸支局は平日の限られた時間しか開いていないため、平日の昼間に動くのが難しい場合は行政書士への依頼をおすすめします。

売却や廃車を検討している場合でも、必ず自動車の名義変更が必要です。自分ではない他人のものを勝手に売ったり、処分したりすることはできません。名義変更せずに乗り続けていると売却や廃車手続ができず、あとから名義変更するときに書類の取得が困難になってしまうため注意しましょう。

2.行政書士に相続業務を依頼するメリット

行政書士に相続に関する相続業務を任せる具体的なメリットは、以下のとおりです。

行政書士に依頼するメリット

- 煩雑な事務手続を任せることで時間や労力を削減できる

- 事務手続上の相続トラブルを回避できる

- 他の専門家へ依頼するよりも費用を抑えられる

2-1.煩雑な事務手続を任せることで時間や労力を削減できる

行政書士に相続に関する事務手続を任せると、時間や労力を削減できるメリットがあります。

相続に関する事務手続は、平日の昼間に各所へ手続に行ったり、正しく相続するために多くの書類を取り寄せたりしなければなりません。

行政書士に依頼すれば面倒な事務手続を任せられるため、故人をしのぶ時間も作りやすくなるでしょう。

2-2.事務手続上の相続トラブルを回避できる

行政書士に相続業務を依頼すると、事務手続上の相続トラブルを回避できます。行政書士は、揉めごとが起こる前に法的観点からサポートする予防法務の専門家です。例えば、遺言書を自分たちで作成したものの、法的効力のない書き方があり無効になってしまうといったトラブルが例として挙げられます。また、相続人調査が不十分で、あとから親族さえ知らなかった法定相続人が発覚するケースもあります。

後々トラブルが起きると最終的には弁護士への依頼が必要になり、費用がかさんでしまいます。こうした事態を防ぐためにも、行政書士への依頼を検討しましょう。

2-3.他の専門家へ依頼するよりも費用を抑えられる

同じ手続業務を依頼するとしても、弁護士や司法書士よりも行政書士のほうが費用を安く抑えられます。以下の表は、行政書士・弁護士・司法書士どの専門家もできる手続業務で、費用を比較したものです。

| 手続業務 | 行政書士 | 弁護士 | 司法書士 |

|---|---|---|---|

| 遺言書の原案作成・証人となる | 約10万円~ | 約10万~100万円 | 約10万円~ |

| 相続人調査 ※相続人の人数によって費用は変動 | 約3万円~ | 約10万円~ | 約5万円~ |

| 遺産分割協議書の作成 ※相続財産の額によって費用は変動 | 約3万円~ | 約10万円~ | 約5万円~ |

表からわかるとおり、行政書士への依頼費用は弁護士や司法書士と比べて、リーズナブルです。弁護士に依頼した場合の費用は高い傾向にありますが、取り扱う案件(額)の規模が大きい点が理由として考えられます。一般的な家庭であれば、まずは行政書士への依頼を検討してみましょう。

3.行政書士と司法書士の違いをわかりやすく

相続手続において、行政書士と司法書士ができることとできないことを表にまとめました。

| 業務内容 | 行政書士 | 司法書士 |

|---|---|---|

| 不動産をはじめとする登記業務 | × | 〇 |

| 相続登記 | × | 〇 |

| 民事事件の代理人 | × | 〇 |

| 商業登記 | × | 〇 |

| 官公署に提出する書類の作成 | 〇 | × |

| 権利義務に関する書類の作成(売買・賃貸借など) | 〇 | × |

| 事実証明に関する書類(引退対照表・損益計算書など) | 〇 | × |

行政書士と司法書士の大きな違いは、相続手続では司法書士のほうが関与できる業務が多い点です。相続登記は、司法書士にしかできません。対して、行政に提出する書類の作成は行政書士の独占業務です。

3-1.相続手続では司法書士のほうが関与できる業務が多い

前述したとおり、相続手続では司法書士のほうが関与できる業務がほとんどです。以下の表は、行政書士と司法書士ができる手続とできない相続手続をまとめたものです。

| 業務項目 | 行政書士 | 司法書士 |

|---|---|---|

| 相続人調査 | 〇 | 〇 |

| 相続財産の調査 | 〇 | 〇 |

| 遺産分割協議書の作成 | 〇 | 〇 |

| 遺言書の作成 | △※助言 | 〇 |

| 相続登記 | × | 〇 |

| 相続放棄の手続 | × | 〇 |

行政書士は登記手続ができません。登記とは、土地や建物が自分のものであると示す登録です。登記手続は司法書士の独占業務であるため、遺産に不動産が含まれている場合は、まとめて司法書士に依頼したほうが依頼先を1つにまとめられるためおすすめです。

3-2.各種申請書類の作成は行政書士の独占業務になっている

行政への各種申請書類の作成は、行政書士の独占業務になっています。

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

行政書士法に記載されている「官公署」とは、国や地方公共団体の総称です。身近なところでは、市役所や区役所が当てはまります。例えば飲食店や理容店などの許可申請が代表的な申請書類です。

なお、行政書士法に記載されている「権利義務又は事実証明に関する書類」とは、会社設立時に作成する申請書類やその他契約書をさします。

依頼する側としては、行政に提出する書類は行政書士にお願いすると認識しておきましょう。

4.行政書士にできない相続手続はほかの専門家へ依頼-ケース別にチェック

相続登記をはじめ、行政書士にできない相続手続はほかの専門家へ依頼しましょう。相続トラブルが起きている場合や不動産相続がある場合など、ケース別に適した専門家がいます。事前に依頼先をチェックして、スムーズな相続手続を進めましょう。

4-1.遺産分割協議のトラブルや相続放棄の手続を相談したい-弁護士に相談

以下は、弁護士に依頼するべき主な相談です。

弁護士に依頼するべき相続の相談

- 遺産分割協議で相続人同士が揉めている場合

- 被相続人に多額の借金があって相続破棄したい場合

- 被相続人が亡くなってから3ヵ月以上過ぎてから借金に気付いたとき

- 自分の相続分に納得できない場合

- ほかの相続人が遺産を使い込んでしまった場合

遺産分割協議でトラブルが起きる例としては、相続人同士が相続内容に納得がいかず対立したり、金銭的に困っている相続人がいたりしてうまく進まないケースです。特に相続人が感情的になって対立している場合は、第三者として専門家である弁護士に入ってもらうことをおすすめします。

相続放棄の手続は、主に被相続人に多額の借金がある場合におこないます。よくある状況としては、亡くなったあと葬儀や遺品整理などで慌ただしく数ヵ月過ぎたあと、被相続人に借金があったと気付くケースです。

しかし民法では「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内」と相続放棄できる期間が定められています。被相続人が亡くなって3ヵ月を過ぎてから借金に気付いた場合、弁護士であれば専門的な観点から相続破棄についてのアドバイスが可能です。相続トラブルでお困りの人は、相続関連に強い法律事務所へご相談ください。

参考:相続トラブル9個の事例と予防策!|税理士法人チェスター

4-2.相続税を正確に申告し納税の過不足リスクを減らしたい-税理士に相談

以下は、税理士に依頼するべき主な相談です。

税理士に依頼するべき相続の相談

- 相続税の納税で過不足のリスクを減らしたいとき

- 相続税の税務調査が入る場合

- 相続税申告の手続がわからないとき

- 相続税申告が必要になりそうな場合

- 相続税の節税をしたい場合

相続税の申告をするために必要な計算は、簡単ではありません。税理士に依頼したほうが正確な申告ができ、納税の過不足リスクを減らしてトラブルを防げます。

仮に相続税の納税に不足があった場合は、税務署から「お尋ね」と呼ばれる相続税申告を求める手紙が届く場合があります。この場合、本当に納税に不足があるとペナルティが課せられてしまうのです。

税理士に相談して過不足リスクを減らし、ペナルティがあったときのダメージを最小限に減らしましょう。税理士への相談は、相続税専門の税理士事務所である税理士法人チェスターへお問い合わせください。

4-3.不動産を相続することになり登記が必要になった-司法書士に相談

以下は、司法書士に依頼するべき主な相談です。

司法書士に依頼するべき相続の相談

- 不動産を相続するため登記が必要な場合

- 不動産の生前贈与についてよくわからない場合

- 不動産を分割して相続する場合

相続登記は司法書士の独占業務です。

相続登記をおこなう場合、相続のルールをきちんと理解し、不動産登記法に関する知識が十分に必要です。専門家でなければ登記の知識を持ち理解するのは困難であるため、司法書士へ依頼することでスムーズに手続を進められます。

ほかにも、不動産を生前贈与したい場合は贈与税や不動産所得税などの課税額に注意してください。複雑な計算が必要になり、誤った計算をしてしまうと結果的に想像以上の課税額になってしまったケースも少なくありません。また、不動産を生前贈与する場合も名義変更の登記が必要です。

不動産登記や不動産の生前贈与のサポートが必要な場合は、ぜひ相続手続専門の司法書士法人チェスターへご相談ください。

5.行政書士の専門性を活かした依頼で無理なく相続手続を進めよう

行政書士は行政に提出する書類のプロであるため、その専門性を活かした相続手続を依頼し自身の負担を減らしましょう。行政書士に依頼するときは、自分の解決したい問題に適しているかを見極めることが大切です。

行政書士ができない業務の場合は、弁護士、司法書士、税理士への依頼も検討し、無理なく相続手続を進めてください。専門家に依頼することで、相続にかかる時間や労力、精神的負担を軽減できるでしょう。

なお、納税の過不足を減らすために正確な相続税の申告をおこなうなら税理士法人チェスターへお問合せください。相続に特化した税理士が、状況に合わせて正確に計算いたします。

相続の手続については、司法書士法人チェスターへお問合せください。相続関係の実績が豊富な司法書士がサポートいたします。

家族間の相続トラブルを解決したい場合は、相続関連に強い法律事務所へ相談ください。相続専門の弁護士が対応いたします。

チェスターグループは、相続の疑問や不安を複数の専門家がサポートしています。まずはお気軽にお問い合せください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。

様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ

各種サービスをチェック!

\ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

その他