家族会議のやり方・相続トラブルを予防するポイント-話し合う内容や準備を紹介!

お盆やお正月は、家族が集まる貴重な機会です。こうした機会にこそ、将来に向けた「相続」について、家族会議をするチャンスです。

生前に相続についての家族会議を行うことで、相続が発生した後の財産やお墓などの引き継ぎについてだけでなく、相続が発生する前に起こり得る本人の希望や家族の役割分担についても話し合いができます。お互いの想いを知るきっかけを作ることで、相続が発生したときに、トラブル予防へと繋がっていくのです。

元気なうちから相続や介護について家族と話すことは、まだ早いと感じるかもしれませんが、病気や認知症になって正常な判断ができなくなってからでは遅いことも。遺言を残せないことはもちろん、自分で資産を売却したり預金を下ろしたりすることもできなくなる可能性があります。このようなリスクを避け、親世代と子ども世代双方が安心するためにも、早いうちから家族や専門家を交えた家族会議をしておくことが大切です。

本記事では、相続に関する家族会議の進め方や、話し合っておくべきポイントを解説します。

動画でも家族会議について解説をしておりますので、ぜひこちらもご覧ください。

この記事の目次 [表示]

1.家族会議で相続トラブルを予防-家族の想いを共有する機会に

相続トラブルは、事前に家族会議をして想いを共有すれば防げる可能性が高いです。「家族仲がいいから大丈夫」と思っていても、以下のように相続は争いの種になりやすいのです。

相続トラブルの例

- 家族が知らない財産があった

- 不公平な遺言書が見つかった

- 不動産以外の財産がなかった

トラブルが起きてから後悔しないためにも、あらかじめ家族で話し合うことが重要です。

1-1.生前に相続についての家族会議を行う意味とは

相続の家族会議は、できるだけ生前に開くことをおすすめします。生前に話し合いの場を設けることで、親の想いや考えを共有しやすくなります。

伝えるべきことは、介護への希望や相続に関して不安なことや残される家族への想いなどです。相続に関しては、遺言書を残せばいいのではないかと考える人もいます。しかし、遺言書では書面でしか想いを示せないため、細かなニュアンスが分からず、家族が困ってしまう可能性があります。最悪の場合、遺言書の解釈をめぐって争いが起きてしまう可能性もあります。

もしものことがあってからではなく、元気なうちに話し合いをして、相続トラブルを未然に防いでください。

1-2.参加メンバー-基本は法定相続人のみで行う

話し合いに参加するのは、相続人だけにすることが理想です。相続人の配偶者や子どもが口を挟むことにより、トラブルが増えるおそれがあります。

ただし、家族のみに限定してしまうと、お互いが感情的になり、知識が不十分で話が前に進まないこともあります。弁護士や税理士など第三者の専門家に同席してもらうことも検討してみましょう。

1-3.開催場所-親の家なら相続に関わる財産の資料を探しやすい

開催場所としては、親の家で行うと落ち着いて話し合いやすい場合が多いでしょう。。親の家であれば、預金通帳や有価証券の情報など、財産に関する資料が探しやすく、話がスムーズに進むからです。仮に子どもの家で家族会議を開くと、その子どもが話しやすい環境になります。加えて、配偶者も参加してしまうおそれがあるため、他の参加者との間に不公平が生じる可能性も。

親と子どもが同居している場合には、その子どもに有利にならないよう、貸会議室や飲食店の個室など、周りの目を気にする必要がない中立的な場所で開催するとよいでしょう。

公平でないと感じる人がいると、しこりが残ってしまう可能性があります。皆にとって平等な環境ということを意識して場所を選んでください。

2.相続についての家族会議で話し合うべき議題

話し合う内容は事前に決めておき、まとまりのない会議になることを避けるようにしてください。議題としては、以下のようなものが考えられます。

家族会議の議題

- 親の現在の財産状況と相続が発生したときの財産配分

- 生前から行える相続税対策

- 介護が必要になった場合における親の希望や子の役割分担

- お墓などの祭祀財産の承継や葬儀

2-1.親の現在の財産状況と相続が発生したときの財産の配分について

親の財産状況については必ず議題にしましょう。

現在の収支を確認することにより、今後介護が必要になった場合に、施設への入居は可能か、施設のランクはどうすればよいかなど、介護にかけられる費用が分かります。介護にかかる費用は高額になるため、非常に重要な事項です。具体的には、平均で月額9万円×55ヵ月+一時金47万円=542万円にもなります。

参考:生命保険文化センター「2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査」

また、財産状況を踏まえて、相続が発生した場合の財産配分を決めておくことも必要になります。不動産については、そのまま誰かが引き継ぐのか、売却して金銭を分けるのかなど決めておきましょう。配分を決めるときには、親の想いや子どもの希望を共有したうえで十分な話し合いをしてください。

参考:【円滑に相続】兄弟で土地を相続・分割する方法と生前対策を解説

2-2.生前から行える相続税対策について

相続税がかかると予想される場合には、いまからできる対策について検討してください。

相続税の有無を判断するには、財産が「3000万円+法定相続人の人数×600万円」を超えるかどうかを考えます。

この金額を超えない場合には相続税の申告義務がなく、相続税がかかりません。たとえば相続人が3人のケースにおいて「3000万円+3×600万円=4800万円」の範囲内の財産しか相続しないのであれば、相続税は非課税です。

相続税の計算方法については、以下のページを参考にしてください。

参考:相続税はいくらから?【基準は3600万円】確認方法を解説!

生前からできる対策としては、生前贈与や生命保険の活用などがあり、しっかりと話し合っておく必要があります。税理士の力も借りて万全の対策を検討しましょう。詳しい節税対策は、以下のページを参考にしてみてください。

参考:【相続税対策22選】相続税を減らすための節税のポイントを解説

2-3.介護が必要になった場合の親の希望や子の役割分担について

いざ介護が必要になった場合の具体的なプランを考えておきましょう。自宅に訪問介護員を呼ぶのか、介護施設で過ごしたいのか、親の希望をしっかりと伝えておいてください。費用と相談して、現実的なプランを提示します。

子どもに手伝いを求めるなら、誰がどのような形で介護に参加するのかの役割分担を定めておくとよいでしょう。特定の人の負担が大きすぎないかも検討してください。たとえば「長女の私だけが介護をさせられた」といった不満はトラブルの原因になります。親が判断をくだせる状態のうちに、しっかりとした方針を決めておく必要があるのです。

2-4.お墓などの祭祀財産の承継や葬儀について

お墓を誰に承継するか、葬儀や埋葬方法をどうしたいかについて、親の希望があれば伝えておきましょう。

なぜなら、葬儀や埋葬の方法については、死後すぐに決めなければならず慌てやすいポイントだからです。

- 葬儀自体は行うのか

- 家族葬なのか一般の人も呼ぶのか

- そして埋葬方法はどうするのか

上記のように検討する内容は多くあります。残された家族が困らないように、話しておきましょう。

3.相続についての家族会議を開く前に準備しておくこと

話し合いを円滑に進めるには、入念な事前準備が必要です。話し合いの前提を整理しないまま臨んでしまうと、方向性が定まらず、時間の無駄になってしまいます。以下のようなことは、最低限準備してください。

家族会議の事前準備事項

- 推定相続人を調べておく

- 財産や日常生活の収支を把握しておく

- 財産の承継や老後の過ごし方の不安をまとめておく

3-1.推定相続人を調べておく

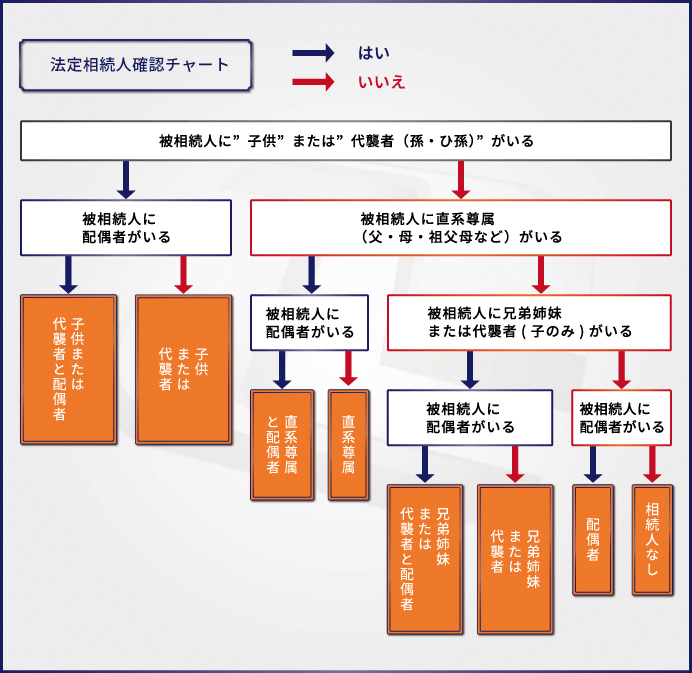

▲相続人の範囲が確認できるチャート

仮に相続が起こった場合に相続人になる人を調べておいてください。「相続人は分かりきっている」と思うかもしれませんが、注意が必要な場合があります。たとえば、離婚している場合、もとの配偶者との間の子どもは相続人です。また、子どもが亡くなっている場合、代襲相続としてさらにその子(孫)が相続します。

参考:相続順位を一覧図で紹介!順位が変わるケースや相続割合なども解説

正確に調べるためには、戸籍の調査が必要になります。

3-2.財産や日常生活の収支を把握しておく

話し合いの前提として、財産や日常生活の収支を把握しておいてください。何が相続財産となるのかが分からなければ、配分の話し合いのしようがありません。また、どの程度生活費や介護費として使ってよいのかも分かりません。以下のようなものを整理しておくとよいです。

保有している財産

- 不動産

- 現金、預貯金

- 有価証券

日常生活の収支

- 年金などの収入

- 家賃、住宅ローン

- 食費、水道光熱費

資産状況や経済状況について把握し、今後かかる費用や残す財産について情報を共有してください。

参考:相続財産とは?具体例で相続財産に含まれるもの含まれないものを解説

3-3.財産の承継や老後の過ごし方の希望や不安をまとめておく

財産の承継方法や最期の過ごし方を考えて、希望や不安をノートにまとめておいてください。話し合いを円滑にすすめるためだけでなく、自分のためにも必要なことです。話したい内容について事前に希望や心配に感じていることをまとめると、気持ちの整理がつきます。たとえば「自宅は子どもに引き継いでもらいたい」または「最期は自宅で過ごしたい」といったことを書き出すとよいです。家族会議の準備を、どのように人生を終えるか考える機会として活用してください。

なお具体的な準備事項がよく分からない場合や、知識がなくて不安という場合には、終活ノートを利用するのもよいでしょう。初心者向けに相続や死後の手続について解説しているものが多いため、活用してみてください。

4.相続の家族会議で揉めないために注意する4つのポイント

わざわざ話し合いをしたにも関わらずもめごとが発生してしまった、ということにならないように、話し合いは円満にすすめることが大切です。以下の4つのポイントに気をつけて話し合いを行いましょう。

家族会議でもめないための注意点

- 議事録やメモを作成して記憶の食い違いを防ぐ

- 親の意思をはっきりと表示した上で子どもの意向を聞く

- 専門知識が必要な相続対策は専門家に相談する

- 決まったことを実現するための対策を検討する

4-1.議事録やメモを作成して記憶の食い違いを防ぐ

議事録やメモを作成して、記憶の食い違いや認識の相違を防ぐようにしてください。

話し合いは1度で終わるとは限りません。議題が多く簡単に決められることではないため、何度も繰り返すことが一般的です。全員が集まれる機会がお盆やお正月などに限られてしまうと、以前話した内容を十分に覚えていられません。

そこで、議事録やメモを作成して内容を共有し、いつでも全員が見られるようにしておくことが有効です。作成係は誰に任せてもよいですが、共有したときに気になる点があれば他の人が確認できるようにしておいてください。

4-2.親の意思をはっきりと表示したうえで子どもの意向を聞く

相続について重要になるのは、親の意思です。遺言書では伝わりにくい内容も、自分の口で打ち明けることで、子どもに伝わります。希望を共有できなければ話し合いのスタート地点が定まらないため、明確な言葉で伝えてください。

「子どもが親の希望を認識しつつ、自分の生活状況を踏まえた要望を伝えること」により、会議は活性化し、よりよい方法が見つかります。親が主導して意見を言うことが重要です。

4-3.専門知識が必要な相続対策は専門家に相談する

相続対策は専門家に相談することを検討しましょう。不確実な知識で話し合いを進めたとしても、話の方向性が間違っていた場合、あとからもめてしまいます。法律や税金の対策は専門知識がないと難しい面があるためです。

たとえば遺言書は、法律上の形式に沿ったものでなければ無効です。

感情的な議論にならないためにも、たしかな知識を持つ弁護士や税理士への相談がおすすめです。

4-4.家族会議で決まったことを実現するための対策を検討する

話し合いの結果として決まった、家族の希望を実現するための対策についても相談しておかなくては、会議が無駄になりかねません。対策がはっきりすることによって、決めた内容が本当に実現するのかという不安を軽減できます。自分たちに適した対策が分からない場合には、専門家に相談してみてください。

5.希望どおりに財産を残す・相続するために知っておきたい対策

会議で家族全体の希望が共有されても、実現できなければ会議をした意味が薄れてしまいます。希望どおりに財産を相続するために対策をとらなければなりません。対策としては以下のことが考えられます。

| 目的 | 対策 |

|---|---|

| 判断能力の衰えに備えたい | 任意後見、財産管理委任契約、死後事務委任契約 |

| 希望どおりの資産承継をしたい | 遺言、死因贈与、家族信託 |

| 相続税を減らしたい | 生前贈与、生命保険の活用など |

5-1.認知症により判断能力が衰えたときのための対策

将来、親が認知症になった場合には、正常な判断を下せなくなる可能性があります。その場合、法定後見制度の利用が選択肢のひとつです。裁判所が後見人を選任するものであり、判断能力が衰えた人の財産を管理する制度としては代表的なものになります。しかし、財産を守ることが目的であるため、必ずしも本人の意思を反映させることができません。また、後見人は裁判所が選ぶため、想定している人になるとは限らない問題もあります。

本人の望みを叶えるために、以下の対策を検討してください。

5-1-1.任意後見制度

本人の望みを叶えるための対策としては、任意後見制度の活用が考えられます。

判断能力がなくなってからではなく、まだ健在なうちから備える制度です。将来判断能力がなくなった場合に財産の管理を任せる人や、管理に関して依頼する内容をあらかじめ決めておくため、本人の意思を反映できます。

5-1-2.財産管理委任契約

任意後見に加えて、財産管理委任契約を結ぶ選択肢もあります。

財産管理委任契約とは「特定の人に、財産の管理や生活上必要な行為を委任する契約」です。自由度が高い反面、任意後見とは異なり公正証書は作成されないため、社会的な信用が十分ではありません。

5-1-3.死後事務委任契約

死後のことについては、死後事務委任契約を結びます。

死後事務委任契約は、亡くなった後の手続に関して、代理権を与えて委任する契約のことです。任意後見や財産管理委任契約は、原則として死亡によって終了するため、葬儀のような死後の手続を別途依頼しておきたい場合に有効です。

参考:死後事務委任契約で最期の不安を解消できる!手続きや費用とは?

5-2.希望した内容の資産承継ができるようにするための対策

希望どおりに資産を承継できるようにするための方法としては、以下のものがあります。

希望どおりに資産を承継するための方法

- 遺言

- 死因贈与

- 家族信託

遺言は分かりやすい方法です。法律にしたがった方法で遺言書を書くことで、特定の財産を特定の人に承継させることが可能です。

似たようなものに死因贈与があります。死因贈与は、死後に特定の財産を希望どおりの人に承継させることを事前に決めておけるという点では、遺言と同じ役割を果たすものです。相続税がかかる点や、不動産については登記が必要になる点も遺言と同様になります。異なる点は、承継を受ける相手の同意が必要であることや名義変更の税金が高いこと、または形式が寛容な点です。

家族信託は、家族に財産の管理を任せるものです。本人が判断能力を失っていない段階から始められ、任せられる範囲が広いという特徴をもちます。

どのような方法を選択するのがベストかは、専門家に相談するとよいでしょう。

参考:遺言による贈与(遺贈)と死因贈与はどう違う?メリット・デメリットも解説

5-3.相続税を減らすための対策

生前贈与や生命保険の活用をおこなうことで、相続税を減らすことが可能です。

場合によっては、何百、何千万円と減額できるケースもあるため、早めの対策をおすすめします。

5-3-1.生前贈与

生前贈与は、生前に財産を無償で譲り渡す方法です。主に以下の2つの方法があります。

生前贈与は、生前に財産を無償で他人に譲り渡すものです。110万円までの贈与には贈与税がかからないという特徴があります。毎年110万円までの範囲内であれば、非課税にて財産を生前に移転することが可能です。その結果、相続税を減らすことができます。

参考:暦年贈与とは?改正点と相続税を減らすためのポイントを解説

「相続時精算課税制度」は、2,500万円までの贈与であれば贈与税が非課税となる制度です。ただし、この制度を利用して贈与した財産は、贈与者の相続発生時に相続財産に加算され、相続税の計算対象となります。将来値上がりが予想される財産がある場合などは検討しても良いでしょう。

参考:【相続時精算課税制度とは】メリット&デメリット、手続きまで解説

5-3-2.生命保険

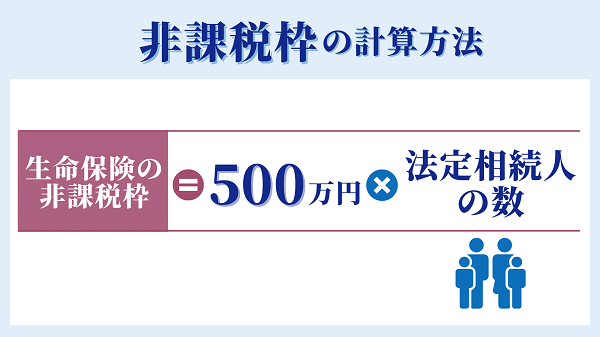

生命保険は、保険金の額のうち「500万円×法定相続人」までの相続税がかかりません。たとえば、相続人が3人と仮定すると、1500万円までの生命保険金については非課税になります。生命保険を契約して相続税を減らせないかを確認しましょう。

他にも、小規模宅地等の特例を活用するなど、相続税を減らす方法はあります。すべてを正確に理解することは難しく、保有している資産の種類や金額状況により、その後の手順が変わるため、税理士などの専門家に相談するのも有効です。

6.家族会議で相続の前と後に備える体制をつくりトラブルを予防

家族間で相続や介護について話し合っておくことで、相続トラブルによる行き違いが防ぎやすくなります。相続が発生してから慌てるのではなく、事前に十分な対策を施してください。

遺言書の作成や相続税対策は、不十分な知識で行ってしまうと、思わぬところで落とし穴があり、望んだ結果が得られないおそれがあります。専門家の力を借り、確実に希望を実現させましょう。

税理士法人チェスターは、相続税専門の税理士法人として高い評価を受けています。相続税対策を行えば、大事な財産を次の世代に確実に引き継ぐことが可能です。相続税の試算をしてみたい人や、相続税対策にお困りの人は、ぜひ一度税理士法人チェスターにお問い合わせください。

また、遺言書の作成に関しては、相続手続専門の司法書士法人チェスターが対応しています。法律の様式にしたがって無効にならない遺言書を作成するため、ご希望に沿った相続を確実に実現させることが可能です。遺言書が必要かどうかが分からない人や、作成方法が分からないという人は、司法書士法人チェスターにご相談ください。問題解決に向けてスムーズにサポートいたします。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策は「今」できることから始められます

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。

様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続対策編