遺族年金とは?誰がいくらもらえる?条件・手続き方法も解説

日本では国民皆年金が採用されているため、原則として全員が国民年金または厚生年金といった公的年金に加入しなければなりません。公的年金に加入している人が亡くなったとき、所定の要件を満たすと残された家族は「遺族年金」を受給することが可能です。

遺族年金の支給額は、加入している公的年金の種類や家族構成、公的年金の加入期間などで変わります。また、亡くなった人に家族がいたとしても、受給要件を満たしておらず、遺族年金を支給してもらえないケースがあるのをご存じでしょうか。

そこで今回は、遺族年金の種類や支給額の計算方法、もらえないケースなどを相続税専門の税理士がわかりやすく解説します。

この記事の目次 [表示]

1.遺族年金は2種類ある

遺族年金は、国が運営する社会保障制度の一種です。公的年金制度に加入している人が亡くなったとき、所定の要件を満たす残された家族がいるときに支給されます。

公的年金制度は「国民年金」と「厚生年金」の2種類です。また、遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。それぞれの公的年金制度に加入する人と、受給できる遺族年金の種類は、次のとおりです。

| 加入する人 | 受給できる可能性がある遺族年金 | |

|---|---|---|

| 国民年金 | 職業にかかわらず20歳以上60歳未満の人 | 遺族基礎年金 |

| 厚生年金 | 会社員や公務員など | 遺族基礎年金 遺族厚生年金 |

まずは、遺族基礎年金と遺族厚生年金について、受給するための要件や支給額の決まり方をそれぞれ解説します。

1-1.遺族基礎年金

遺族基礎年金は、亡くなった人の職業にかかわらず、所定の要件に該当すると支給される年金です。

1-1-1.【遺族基礎年金】死亡した人の要件

遺族基礎年金は、死亡した人が次のいずれかの要件を満たす場合に支給されます。

- 国民年金に加入中であった

- 国民年金に加入していた60歳以上65歳未満の人で日本国内に住所がある

- 老齢基礎年金を受給する権利がある

- 老齢基礎年金の受給資格を満たしている

1と2は、本来であれば亡くなった日の前日に、保険料の納付期間が国民年金加入期間の3分の2以上ある必要があります。納付期間には、保険料の払い込みが免除されていた期間も含まれます。

ただし、65歳未満の人が2026年(令和8年)3月31日までに亡くなった場合、亡くなった日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ良いという決まりがあります。

3と4については、保険料の納付期間と保険料免除期間、合算対象期間の合計が25年以上あることが条件です。合算対象期間は、年金額の算定には含まれないものの受給資格期間には含まれる期間(いわゆるカラ期間)のことです。

1-1-2.【遺族基礎年金】年金がもらえる人の要件

遺族基礎年金をもらえる人は、亡くなった人によって生計を維持されていた次の遺族です。

- 子のいる配偶者(夫でも妻でもよい)

- 子(両親がともに死亡した場合など)

生計を維持されていると認められるのは、亡くなった人と同居していた場合や、亡くなった人から仕送りを受けていた場合、亡くなった人が加入する健康保険の扶養親族であった場合です。また、遺族の前年分の年収が850万円未満(または年間所得655万5,000円未満)でなければなりません。

参考:生計維持|日本年金機構

「子」とは、18歳になってから迎える最初の3月末までにある人、または障害等級が1級・2級の場合は20歳未満の人です。また、子のいる配偶者が遺族基礎年金を受給できるのは、子が18歳になってから迎える最初の3月末を迎えたとき、または障害等級1級・2級の子が20歳になるまでです。

子のいない配偶者や、子がいるもののすでに一定の年齢に達している配偶者は、遺族基礎年金をもらうことができませんが、寡婦年金か死亡一時金のいずれかがもらえる場合があります。

なお、子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取る場合や、子に生計を同じくする父親または母親がいる場合、子どもに遺族基礎年金は支給されません。

1-1-3.【遺族基礎年金】もらえる年金の額

2022年(令和4年)4月分からの遺族基礎年金の年間支給額は「777,800円+子の加算額」です。子の加算は、以下のとおりです。

- 1人目と2人目:それぞれ223,800円

- 3人目以降:1人あたり74,600円

※上記の金額は2022年(令和4年)4月分から

参考:遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構

また、遺族基礎年金を受給するのが子どものみである場合、2人目以降に子どもが加算の対象となります。

家族構成ごとの遺族基礎年金の年間支給額は、以下のとおりです。なお、死亡した人が夫と妻のどちらであっても受給額は変わりません。

| 遺族の家族構成 | 遺族年金の年間支給額 |

|---|---|

| 配偶者と子1人 | 1,001,600円 |

| 配偶者と子2人 | 1,225,400円 |

| 配偶者と子3人 | 1,300,000円 |

| 子1人 | 777,800円 |

| 子2人 | 1,001,600円 |

| 子3人 | 1,076,200円 |

※上記の金額は令和4年(2022年)4月からのものです

※子どもが3人以上いる場合は1人増えるごとに74,600円が加算されます

子どもが一定の年齢に達したなどの理由で遺族基礎年金の支給対象から外れる場合、子の加算額は減額されます。支給対象となる子がいなくなると、配偶者は遺族基礎年金をもらえません。

1-2.遺族厚生年金

遺族厚生年金は、会社員や公務員など厚生年金に加入している人が亡くなり、所定の要件を満たすと支給される年金です。

1-2-1.【遺族厚生年金】死亡した人の要件

遺族厚生年金は、死亡した人が次のいずれかの要件を満たす場合に支給されます。

- 厚生年金に加入中(在職中)であった

- 厚生年金に加入中に初診を受けた傷病で初診日から5年以内に死亡した

- 障害等級1級または2級の障害厚生年金を受けられる人であった

- 老齢厚生年金を受給する権利があった

- 老齢厚生年金の受給資格を満たしていた

1と2は、亡くなった日の前日において、保険料納付期間と保険料免除期間の合計が、国民年金加入期間の3分の2以上である必要があります。ただし、2026年(令和8年)3月31日までは、亡くなった人が65歳未満である場合、死亡する前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間で保険料の未納がなければ良いことになっています。

4と5については、保険料を納めていた期間と保険料の免除を受けていた期間、合算対象期間(受給資格期間のみに含める期間)の合計が25年以上なければなりません。

厚生年金の保険料は会社が納めるため、基本的に滞納することはないでしょう。しかし、就職前または退職後の期間で国民年金の保険料の滞納があると、受給資格を満たせなくなることがあります。

1-2-2.【遺族厚生年金】年金がもらえる人の要件

遺族厚生年金がもらえる人は、死亡した人によって生計を維持されていた人です。具体的には、以下のとおりです。

| 順位 | 続柄 | 年齢の要件 |

|---|---|---|

| 第1順位 | 子のある妻 | 要件なし |

| 子のある夫 | 生計維持者の死亡当時に55歳以上であること(支給は60歳からであるが、遺族基礎年金があわせて支給される場合は60歳以前でも支給) | |

| 子 | 高校卒業に相当する年齢まで(18歳になってから迎える次の3月末まで)、障害等級が1級・2級の場合は20歳になるまで | |

| 第2順位 | 子のない妻 | 30歳未満の場合は5年間のみ支給 |

| 子のない夫 | 死亡当時に55歳以上である人に限られる | |

| 第3順位 | 父母 | 生計維持者の死亡当時に55歳以上であること(支給は60歳から) |

| 第4順位 | 孫 | 高校卒業に相当する年齢まで(18歳になってから迎える次の3月末まで)、障害等級が1級・2級の場合は20歳になるまで |

| 第5順位 | 祖父母 | 生計維持者の死亡当時に55歳以上であること(支給は60歳から) |

続柄ごとに年齢の要件はあるものの、遺族基礎年金よりも受給できる人の範囲は広いです。また、先の順位の人が遺族厚生年金をもらえば、後の順位の人はもらうことができません。

「生計を維持されていた」とは、遺族基礎年金と同様に、「亡くなった人と同居していた」「亡くなった人から仕送りを受けていた」「亡くなった人の健康保険の扶養親族であった」のいずれかを指します。

また、遺族の前年分の年収が原則として850万円未満(または年間所得655万5,000円未満)でないと支給されない点も遺族基礎年金と同様です。

一方で、遺族厚生年金は子のいない配偶者でも支給してもらえることがあります。ただし、30歳未満の妻の受給期間は5年間です。遺族が子のいない夫である場合、生計を維持している人が亡くなったときに55歳以上でなければ遺族厚生年金の支給対象とならず、受給開始は60歳となります。

1-2-3.【遺族厚生年金】もらえる年金の額

遺族厚生年金の年間の支給額は、死亡した人が厚生年金に加入していた期間の報酬(給与や賞与)の金額から計算されます。

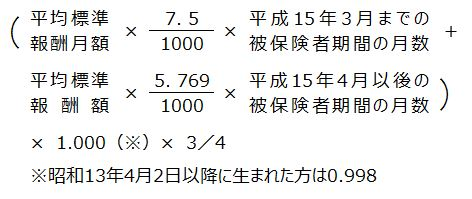

原則では次の【1】の計算式で計算しますが、【2】の計算式で計算した金額の方が多い場合はその金額が支給額となります。

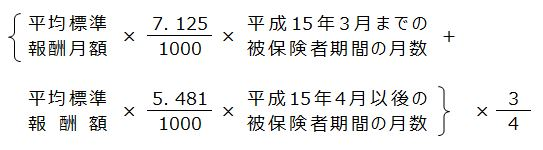

【1】

【2】

遺族厚生年金の計算に使う報酬の金額は、平成15年(2003年)4月を境に平均標準報酬月額と平均標準報酬額に分かれます。

平均標準報酬月額には賞与が含まれず、平均標準報酬額には賞与を月数で割った金額が含まれるという違いがあります。

遺族厚生年金の年間の支給額の目安は次のようになります(個別の正確な支給額は年金事務所で確認してください)。

| 収入の額 (平均標準報酬額) | 厚生年金に加入していた期間 | |||

|---|---|---|---|---|

| 25年 | 30年 | 35年 | 40年 | |

| 10万円 | 123,323 | 147,987 | 172,652 | 197,316 |

| 20万円 | 246,645 | 295,974 | 345,303 | 394,632 |

| 30万円 | 369,968 | 443,961 | 517,955 | 591,948 |

| 40万円 | 493,290 | 591,948 | 690,606 | 789,264 |

| 50万円 | 616,613 | 739,935 | 863,258 | 986,580 |

(注)支給額の単位は円。

計算を簡単にするため報酬はすべて平均標準報酬額とし、上記【1】の式で計算しています。

(平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数×3/4で計算)

- 死亡した人の要件が短期要件に当てはまる場合(若くして死亡した場合など)

厚生年金の加入期間が300か月(25年)に満たない場合でも、加入期間が300か月あるものとして年金の額を計算します。 - 死亡した人の要件が長期要件に当てはまる場合(すでに老齢厚生年金をもらっていた場合など)

昭和21年(1946年)4月1日以前に生まれた人について経過措置があり、上記【1】の式の「1000分の7.125」と「1000分の5.481」がそれぞれ増額されます。

1-2-4.【遺族厚生年金】中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算

遺族厚生年金の中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算は、死亡した人の妻であって一定の要件を満たす人に支給されます。これらの加算は妻がもらうことを前提としており、妻が死亡して残された夫は対象にはなりません。

中高齢寡婦加算は、40歳以上であって遺族基礎年金が受給されない妻の年金を補うものです。

次のいずれかの要件を満たす人は、遺族厚生年金に年額583,400円(令和4年(2022年)4月分から)が加算されます(遺族基礎年金の4分の3に相当します)。

- 夫が死亡したときに40歳以上65歳未満であって、遺族基礎年金の支給対象となる子がいない

- 40歳になった時点で子がいるため遺族基礎年金をもらっていたが、子が支給対象から外れたことで遺族基礎年金がもらえなくなった

このほか、死亡した夫の要件が長期要件に該当する場合は、厚生年金の加入期間が20年以上(中高齢の加入特例に該当する場合は15~19年)あったことが必要です。短期要件に該当する場合は、加入期間の要件はありません。

妻が65歳になると自身の老齢年金がもらえるようになるため、中高齢寡婦加算はもらえなくなります。

経過的寡婦加算は、中高齢寡婦加算をもらっていた妻のうち昭和31年(1956年)4月1日以前に生まれた人に対して65歳から支給されます。また、昭和31年4月1日以前に生まれて65歳になってから遺族厚生年金がもらえるようになった妻にも支給されます(夫の加入期間の要件があります)。かつて専業主婦の年金制度への加入は任意であったため、その期間に年金制度に加入していなかったことで減少する老齢基礎年金を補う目的があります。

年間の支給額は妻の生年月日によって異なり、生年月日が遅くなるにつれて減少します。

2.遺族年金がいつまで・いくらもらえるかのシミュレーション

では、遺族年金はいくらもらうことができるのでしょうか。亡くなった人が自営業者であった場合と、会社員であった場合とで遺族年金の受給額をシミュレーションしてみましょう。

2-1.死亡した人が自営業者であった場合

まずは、亡くなった人が自営業者であり、厚生年金に加入した期間がない場合の遺族年金を試算します。

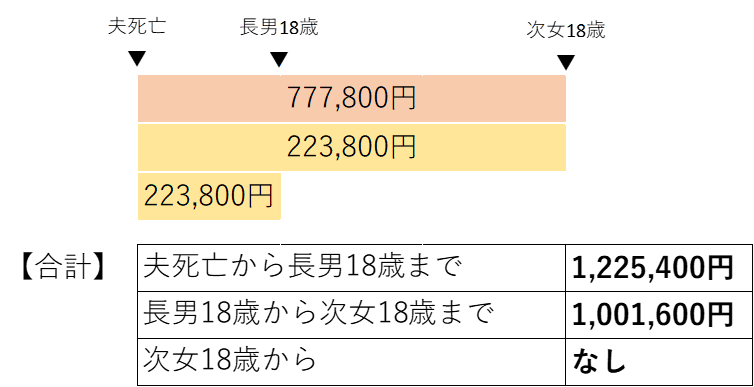

例】以下のモデルケースにおける相続税額を算出します。

- 亡くなった人:夫(自営業者・過去に会社員の経験なし)

- 遺族:妻(45歳)と子3人(長女21歳・長男17歳・次女15歳)

※子どもにいずれも障害はない

上記のケースにおいて子どもは3人いますが、長女は21歳であるため遺族基礎年金の支給対象にはなりません。また、子が18歳になると支給対象から外れるため、遺族基礎年金の年間支給額は次のとおりとなります。

受給者 | 支給額(年間) | |

|---|---|---|

| 当初の年間支給額 | 配偶者 | 777,800円+223,800円+223,800円 =1,225,400円 |

| 長男が18歳※になった後 | 配偶者 | 777,800円+223,800円 =1,001,600円 |

| 次女が18歳※になった後 | 支給停止 | 0円 |

※正確には18歳になってから迎える次の3月末を経過した場合

2-2.死亡した人がサラリーマンであった場合

続いて、亡くなった人が会社員である場合の遺族年をシミュレーションします。

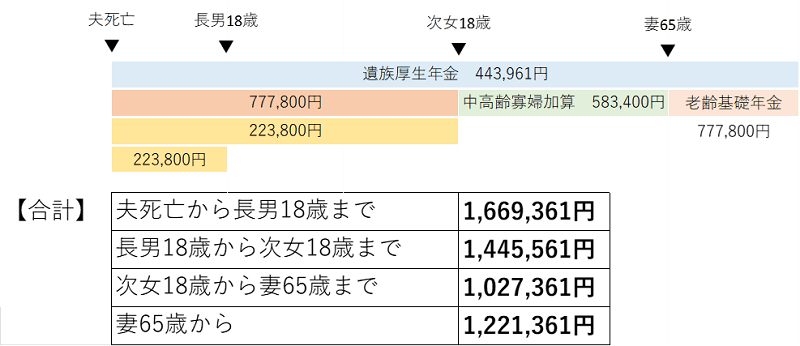

例】以下のモデルケースにおける相続税額を算出します。

- 亡くなった人:夫(会社員)

- 厚生年金の加入期間:30年

※すべて平成15年4月以降 - 平均標準報酬額:30万円

- 遺族:妻(45歳)と子3人(長女21歳・長男17歳・次女15歳)

※子どもにいずれも障害はない

※妻の生年月日は昭和31年(1956年)4月2日以降で経過的寡婦加算の対象ではない

平均標準報酬月額が30万円、厚生年金の加入期間が30年である場合の遺族厚生年金の年間支給額は以下のとおりです。

- 遺族厚生年金の年間支給額=30万円×5.481/1000×30年×12か月×3/4=443,961円

また、遺族基礎年金の支給額については、以下のとおりです。

受給者 | 支給額(年間) | |

|---|---|---|

| 当初の年間支給額 | 配偶者 | 777,800円+223,800円+223,800円 =1,225,400円 |

| 長男が18歳※になった後 | 配偶者 | 777,800円+223,800円 =1,001,600円 |

| 次女が18歳※になった後 | 支給停止 | 0円 |

※正確には18歳になってから迎える次の3月末を経過した場合

次女が18歳になると遺族基礎年金の支給は停止されますが、妻が遺族厚生年金を受給できる場合、65歳まで中高齢寡婦加算が支給されます。また、妻が65歳になると老齢基礎年金を受け取ることが可能です。

そのため、支給額を合計すると、以下のとおりとなります。

| 支給額(年間) | |

|---|---|

| 当初の年間支給額 | 遺族基礎年金1,225,400円+遺族厚生年金443,961円 =1,669,361円 |

| 長男が18歳※1になった後 | 遺族基礎年金1,001,600円+遺族厚生年金443,961円 =1,445,561円 |

| 次女が18歳※1になった後 | 遺族厚生年金443,961円+中高齢寡婦加算583,400円 =1,027,361円 |

| 妻が65歳になった後 | 遺族厚生年金443,961円+老齢基礎年金777,800円※2 =1,221,361円 |

※正確には18歳になってから迎える次の3月末を経過した場合

※老齢基礎年金は満額受給できると仮定した場合の金額

3.遺族年金がもらえないケースとは

公的年金に加入している人が亡くなっても、遺族年金が支給されないケースがあります。代表的な事例は、以下のとおりです。

- 保険料を納めていない期間が3分の1以上ある

- 亡くなった人と生計維持関係がない

- 配偶者が再婚している

- 18歳未満の子どもがいない(遺族基礎年金のみ)

3-1.保険料を納めていない期間が3分の1以上ある

公的年金制度に加入していた期間のうち、保険料を納めていない期間が全体の3分の1以上ある場合、亡くなったとしても残された家族に遺族年金が支給されません。

ただし、65歳未満の人が2026年(令和8年)3月31日までに亡くなった場合、直近1年以内に保険料の未納がなく、他の要件を満たしていれば残された家族は遺族年金を受給できます。

3-2.亡くなった人と生計維持関係がない

遺族年金を受給できるのは、原則として亡くなった人に生計を維持されていた遺族です。

生計を維持されている人の例としては、亡くなった人と一緒に生活をしていた人や亡くなった人から仕送りを受けていた人、亡くなった人の健康保険の扶養家族に入っている人が挙げられます。

そのため、亡くなった人と別居しており仕送りも受けておらず、健康保険の扶養家族でもなかった場合、遺族年金は支給されません。

また、遺族年金には収入要件もあるため、亡くなった人と一緒に生活をしていたとしても、年収が850万円以上ある人や年間所得が655万5,000円を超える人は、遺族年金の支給対象外となります。

3-3.配偶者が再婚している

遺族年金の受給する権利が消滅する事由の中に「婚姻をしたとき」があります。そのため、亡くなった人とのあいだに子がいる配偶者でも、再婚をしたあとは遺族年金を受給できません。この婚姻をしたときには、法律上の婚姻関係を結んだときだけでなく事実婚をはじめとした内縁関係が生じたときも含まれます。

ただし、再婚をした配偶者は遺族年金を受給できなくなりますが、子どもが所定の要件を満たしていれば引き続き受給が可能です。配偶者の再婚後も、遺族年金を受給できる子どもの要件は、以下のとおりです。

- 18歳を迎えた最初の3月31日を迎えていない、または20歳未満であり障害等級1級または2級に認定されている

- 婚姻していない

- 直系血族または直系姻族以外の人の養子になっていない

- 再婚した配偶者と生計をともにしていない(遺族基礎年金のみ)

再婚をした配偶者と生計を同じくしている子どもは、遺族基礎年金を受給できなくなりますが、遺族厚生年金は引き続き受給できます。

3-4.18歳未満の子どもがいない(遺族基礎年金のみ)

亡くなった人とのあいだに18歳未満の子どもがいない配偶者には、遺族基礎年金が支給されません。

遺族厚生年金であれば、要件を満たしていると子のいない配偶者でも支給してもらえます。ただし、亡くなった人の配偶者が死亡当時に55歳未満の夫である場合、遺族厚生年金も支給されません。

また、亡くなった人の妻が死亡当時で30歳未満であると、遺族厚生年金の支給期間は5年に限定されます。

4.その他死亡が原因で支給されるもの

死亡した人が自営業者であった場合は、もらえる遺族年金は遺族基礎年金だけで、支給対象になる子がいなければもらうことすらできません。

ただし、自営業者など国民年金の第1号被保険者が死亡して遺族基礎年金がもらえない場合は、寡婦年金と死亡一時金のどちらかがもらえます。

4-1.寡婦年金

寡婦年金(かふねんきん)とは、死亡した夫がもらえるはずであった老齢基礎年金の一部を妻に支給するものです。

一定の要件を満たすと、妻は60歳から65歳になるまで夫の第1号被保険者の期間だけで計算した老齢基礎年金の4分の3の金額をもらうことができます。

寡婦年金をもらうための条件は以下のとおりです。

死亡した夫の要件

- ・国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間(免除期間も含む)が10年以上あった

(平成29年(2017年)7月までに死亡した場合は25年以上あった) - ・老齢基礎年金・障害基礎年金をもらったことがない

(令和3年(2021年)3月までに死亡した場合は、老齢基礎年金をもらったことがない、または障害基礎年金をもらえるようになったことがない)

寡婦年金の受給資格

- 夫の死亡時に65歳未満である

- 夫によって生計を維持されていた

- 結婚の期間が10年以上続いていた(内縁・事実婚でも可)

- 繰り上げ支給の老齢基礎年金をもらっていない

4-2.死亡一時金

p>死亡一時金は、自営業者であった人が老齢基礎年金や障害基礎年金をもらわないまま死亡した場合に一度だけ支給されるものです。死亡した人の第1号被保険者としての保険料納付済期間(一部免除の期間も含む)が36か月以上あったことが要件となります。

死亡一時金は、死亡した人と生計が同じであった遺族(生計を維持されていなくてもよい)が次の順番でもらうことができます。

(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹

ただし、遺族基礎年金をもらえる遺族がいるときは死亡一時金をもらうことができません。

死亡一時金の金額は、保険料納付済期間に応じて以下のとおり定められています。付加保険料を36か月以上納めていた場合は一律8,500円が加算されます。

| 保険料納付済期間(※) | 死亡一時金の金額 |

|---|---|

| 36か月以上180か月未満 | 120,000円 |

| 180か月以上240か月未満 | 145,000円 |

| 240か月以上300か月未満 | 170,000円 |

| 300か月以上360か月未満 | 220,000円 |

| 360か月以上420か月未満 | 270,000円 |

| 420か月以上 | 320,000円 |

(※)保険料が4分の1免除された月は4分の3か月、半額免除された月は2分の1か月、4分の3免除された月は4分の1か月として数えます。全額免除された月は含めません。

4-3.寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方のみ

寡婦年金と死亡一時金の両方がもらえる場合でも、実際にもらえるのはどちらか一方のみです。

死亡一時金をもらうことができるのは死亡日の翌日から2年以内と定められているため、その間にどちらをもらえばよいかを考える必要があります。

5.業務での死亡は労災保険からも支給される

業務の途中や通勤の途中で死亡した場合や、業務が原因となる傷病で死亡した場合は、労災保険からも遺族年金や一時金をもらうことができます。

5-1.労災保険の遺族(補償)年金

労災保険の遺族(補償)年金は、死亡した人によって生計を維持されていた配偶者、子、父母などに支給されます。年金をもらう人が妻であれば条件はありませんが、子や夫、父母などがもらう場合は年齢や障害の有無などの条件があります。

遺族(補償)年金にあわせて、遺族特別年金と遺族特別支給金も支給されます。それぞれの支給額は遺族の人数や死亡した人の給与・賞与の金額によって決まります。

| 給付の種類 | 計算方法 | 受給資格者数 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 1人 | 2人 | 3人 | 4人以上 | ||

| 遺族(補償)年金 | 直近3か月の給与を日割り計算した給付基礎日額をもとに計算 | 153日分(※) | 201日分 | 223日分 | 245日分 |

| 遺族特別年金 | 直近1年間の賞与を日割り計算した算定基礎日額をもとに計算 | 153日分(※) | 201日分 | 223日分 | 245日分 |

| 遺族特別支給金 | 1回のみ支給 | 一律300万円 | |||

(※)55歳以上の妻、または一定の障害がある妻は175日分

なお、遺族基礎年金や遺族厚生年金が支給される場合は、遺族(補償)年金の金額が下記の割合に減額されます。遺族特別年金と遺族特別支給金は満額支給されます。

| 支給される遺族年金の種類 | 遺族(補償)年金の支給割合 |

|---|---|

| 遺族基礎年金 | 88% |

| 遺族厚生年金 | 84% |

| 遺族基礎年金+遺族厚生年金 | 80% |

5-2.労災保険の遺族補償一時金

遺族(補償)年金が受けられない場合、つまり死亡した人が遺族の生計を支えていなかったときは、遺族に遺族(補償)一時金などが支給されます。

| 給付の種類 | 支給額 |

|---|---|

| 遺族(補償)一時金 | 直近3か月の給与を日割り計算した給付基礎日額の1,000日分 |

| 遺族特別一時金 | 直近1年間の賞与を日割り計算した算定基礎日額の1,000日分 |

| 遺族特別支給金 | 一律300万円 |

6.遺族が老齢年金をもらうようになったとき

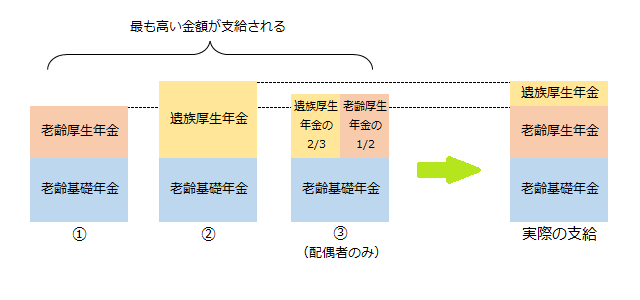

遺族厚生年金をもらっていた遺族が65歳になると、自分自身の老齢年金がもらえるようになります。

このときの年金の支給額は、次のいずれかのうち最も高い金額となります。

- 老齢基礎年金+老齢厚生年金(原則)

- 老齢基礎年金+遺族厚生年金

- 老齢基礎年金+遺族厚生年金の2/3(※)+老齢厚生年金の1/2(配偶者のみ適用)

(※)遺族厚生年金の2/3=死亡した人の老齢厚生年金の1/2

年金の支給額が2または3の金額となる場合は、1の支給額との差額が遺族厚生年金として支給されます。

7.遺族年金をもらうための手続き

遺族年金をもらうためには、遺族が請求の手続きをする必要があります。

遺族基礎年金のみをもらう場合は死亡した人の住所の市区町村役場で、

遺族厚生年金をもらう場合は年金事務所または街角の年金相談センターで手続きをします。

必要な書類は以下のとおりです。詳しいことは提出先の窓口で確認してください。

- 年金請求書

- 年金手帳

- 戸籍謄本

- 世帯全員の住民票の写し

- 死亡した人の住民票除票の写し(世帯全員の住民票の写しに含まれる場合は不要)

- 請求者の収入が確認できる書類(所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など)

- 子の在学証明書または学生証など(高校生の子がいる場合)

- 死亡診断書(死体検案書)のコピー

- 受け取りを希望する預金口座の通帳など

- 他の公的年金で年金をもらっている場合は年金証書

(死亡の原因が交通事故など第三者の行為による場合は別途必要な書類があります)

労災保険からの給付を受ける場合についても同様の書類が必要です。

ただし、勤務先の証明が必要になるため、詳しくは勤務先に確認してください。

8.遺族年金と老後の年金は両方もらえる?

公的年金には、遺族年金のほかにも「老齢年金」や「障害年金」があります。このうち老齢年金は、原則として65歳になると支給が始まる公的年金です。

老齢年金には、国民年金の加入者が受給できる「老齢基礎年金」と、厚生年金の加入者が受給できる「老齢厚生年金」があります。厚生年金の加入者は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を受給することが可能です。

ここでは、遺族年金と老齢年金を同時に受給できないケースや併給が認められているケースをみていきましょう。

8-1.原則1人が受け取れる公的年金は1種類

1人が受け取れる年金は、原則として1種類と決められているため、支給事由(遺族・老齢・障害)が異なる年金を受け取れる権利がある場合は1つを選択する必要があります。

特に、遺族基礎年金については老齢基礎年金と老齢厚生年金のどちらとも併給が認められていません。そのため、遺族基礎年金と老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)の両方を受給できる権利がある場合は、受給額の高さや税金の少なさで受給する年金を選ぶと良いでしょう。

8-1-1.受給額が高い方を選ぶ

老齢年金を受給する人が国民年金にしか加入しておらず、厚生年金に加入したことがない人は、原則として65歳以降に老齢基礎年金のみが支給されます。一般的には、老齢基礎年金よりも遺族基礎年金のほうが、受給額は高くなります。そのため、両方を受給する権利がある場合は遺族基礎年金を選ぶと良いでしょう。

ただし、遺族基礎年金が支給されるのは、子どもが18歳を迎えて最初の3月31日が訪れるまでです。そのため、自分自身が65歳になるころには子どもがすでに18歳を超えている場合や、そもそも子どもがいない場合は、そもそも遺族基礎年金を受給できないため、必然的に老齢基礎年金を受給することになるでしょう。

厚生年金に加入していた期間がある場合、所定の要件を満たすと老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できます。老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計受給額が遺族基礎年金を上回っているのであれば、老齢年金を選ぶと良いでしょう。

8-1-2.税金が少ないほうを選ぶ

遺族基礎年金には所得税や住民税が課税されません。それに対して老齢年金は、年金の受給額が一定金額を超えると雑所得として課税の対象となります。

そのため、受給額が同程度である場合、遺族年金を選ぶほうが手元に残る金額が多くなることがあります。

8-2.老齢年金と遺族年金の両方を支給してもらえるケース

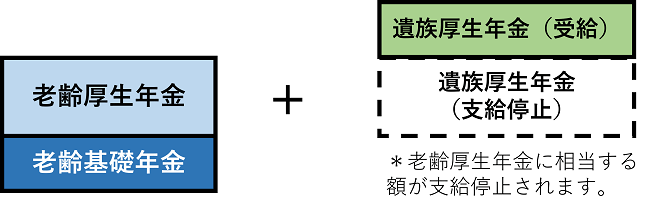

老齢年金と遺族年金は、例外的に同時に受け取れることがあります。たとえば、老齢基礎年金を受給する権利がある場合、亡くなった人が厚生年金に加入しており、遺族厚生年金の受給要件を満たしているのであれば、両方を受給することが可能です。

また、自分自身が厚生年金に加入していた期間があり、65歳以降に老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取れる場合、遺族厚生年金と同時に受け取れることもあります。

具体的には、遺族厚生年金の受給額が老齢厚生年金を上回っている場合は、「老齢厚生年金の全額」と「遺族厚生年金と老齢厚生年金の差額」を受け取ることが可能です。

9.まとめ

遺族年金は、国民年金や厚生年金の加入者が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた遺族に支給される年金です。遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があり、支給要件や支給額の計算方法が異なります。

亡くなった人によって生計を維持されていた子ども、または子どもを持つ配偶者は、所定の要件を満たすと遺族基礎年金が支給されます。また、亡くなった人が厚生年金に加入していれば、残された家族は遺族厚生年金を受給することも可能です。遺族厚生年金であれば、条件があるものの子のない配偶者にも支給されることがあります。

家計を支える人が亡くなったあとの生活において、遺族年金は必要不可欠な制度です。養っている家族がいる方は、遺族年金の受給要件や受給額の計算方法などを把握することが大切です。理解が難しいときは、近くの年金事務所や街角の年金センターに相談することをおすすめします。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。

様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ

各種サービスをチェック!

\ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

その他