土地権利書を紛失!再発行できる?手続きと代替費用を解説

土地権利書を紛失したことに気付いたら、まずは実印が手元にあるか確認しましょう。土地権利書と実印があれば、土地の持ち主でなくても名義変更をおこなうことが可能になってしまうためです。同時に紛失した際は、悪用を防ぐための対策を講じる必要があります。

なお、土地権利書は再発行されませんが、土地を売りたい場合は名義人であることを証明する手続ができます。状況を把握して適切に対処すると、土地権利書の紛失は大きな問題ではなくなることを知っておいてください。

この記事の目次 [表示]

1.土地権利書を紛失しても土地の持ち主は変わらない

土地権利書とは土地の所有者を確認する際の証明書で、紛失したからといって土地の権利を失うわけではありません。土地権利書は、正式名称を「登記済証」といいます。土地の売却で所有権移転登記の手続をする際に、所有者本人確認のために必要です。

登記済証は書類として発行されていましたが、不動産登記法の改正により、2006年以降は電子データである「登記識別情報」が発行されています。登記識別情報は、数字やアルファベットの組合せからなる12桁の符号を、各不動産や登記名義人に付けたものです。したがって、2005年以前の場合は登記済証の書類を、2006年以降の場合は登記識別情報を持っていることになります。

登記済証を失くした、あるいは登記識別情報を忘れた場合でも、土地の所有権がなくなったり登記が抹消されたりするわけではありません。ただし、登記済証や登記識別情報の内容変更、および再発行はできないので注意しましょう。

参考:相続登記は権利証がなくてもできる!その理由と必要な事例を解説|相続税のチェスター

2.実印と印鑑登録証も紛失した場合には悪用も-早急に対処が必要

「実印」「印鑑登録証」「権利書(登記識別情報含む)」の3点があれば、土地の名義変更が可能です。つまり、権利書の他に実印と印鑑登録証も失くした場合、土地の名義が勝手に変えられてしまう可能性があります。また、赤の他人が権利書を悪用し、土地の所有者であるかのようにふるまい、当該土地を売却してしまう可能性もゼロではありません。権利書の悪用によりおこなわれた登記は、裁判で無効にできるものの費用も時間もかかります。

したがって、権利書の他に実印と印鑑登録証を失くした場合は、早急に悪用防止のための対策を講じる必要があります。

2-1.不動産登記事項証明書を取得し内容を確認

土地権利書を紛失したら、まずは不動産登記事項証明書を取得し、所有者が変わっていないかどうかを確認しましょう。

不動産登記事項証明書は以下の方法で取得できます。

不動産登記事項証明書の取得方法

- 法務局や出張所の窓口で請求する

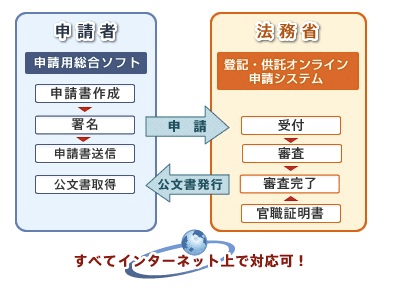

- オンラインで請求する

- 郵送で請求する

登記事項証明書を請求する際は、不動産の「地番」「家屋番号」が必要です。窓口で申請する場合は窓口で確認できます。オンラインや郵送で請求する場合は、固定資産税の課税証明書や納税通知書で確認するか、管轄の法務局や市区町村役場に電話して確認しましょう。

▲オンライン上で取得手続が完了する

また、証明書を取得せず単に内容を見るだけならオンライン閲覧も可能です。

参考:不動産登記の電子申請(オンライン申請)について|法務省

2-2.改印届もしくは印鑑登録廃止の手続

実印と印鑑登録証を紛失したら、すぐに市区町村役場へ印鑑登録証明書を発行しないように連絡しましょう。次に、市区町村役場に印鑑登録廃止の手続をします。また、警察への紛失届も忘れずにしましょう。

印鑑登録廃止の申請は、登録している市区町村役場に直接おこないます。電話や郵送での申請はできませんので注意してください。自治体によっては申請書をダウンロードできるため、事前に記入してから持参すると効率的です。廃止手続により印鑑登録が抹消されますが、印鑑登録を復活させたい場合は新たに印鑑登録申請をしましょう。登録する印鑑を変えたい場合は改印届を出すこともできます。

3.土地権利書の悪用を防ぐためにおこなうべき届け出

土地権利書を紛失したからといって土地の所有権がなくなるわけではありませんが、第三者の悪用を防ぐためにも以下の届出をしておくと安心です。

土地権利書の悪用を防ぐための届出

- 不正登記防止申出

- 登記識別情報の失効申出

土地権利書は、印鑑登録書と実印の3点がそろっていない限り悪用される可能性は低いため、まずは慌てずに届出をおこないましょう。

3-1.不正登記防止申出-不正な登記の申請を知らせてくれる

法務局に不正登記防止の申出をすると、不正な登記申請があったときに登記官が申請者に通知してくれます(不動産登記法24条、不動産登記事務取扱手続準則第35条)。期間は法務局が書類を受け取ってから3ヵ月です。

申請は該当する不動産を管轄する法務局でおこないます。申請書と一緒に印鑑証明書と登記事項証明書の提出が必要です。3ヵ月を超えて通知してほしい場合は、再度申出をしてください。

土地権利書を悪用した第三者が新しく登記してしまった場合は、抹消登記手続をしなければなりません。あらかじめ不正登記防止の申出をしておけば、新しい登記があってもすぐに抹消手続へ行動を移せます。土地権利書を紛失した際は、できるだけ早く不正登記防止の申出をしましょう。

3-2.登記識別情報の失効申出-登記識別情報を失効させ使用できなくする

法務局で登記識別情報の失効申出をすれば、登記識別情報を無効にできます(不動産登記規則65条1項)。土地権利書を盗んだ人が新たに登記しようとしても、登記識別情報が使えなくなるため新たに登記はできません。土地権利書を紛失した場合だけでなく、登記識別情報の数字を誰かに勝手に見られてしまった場合にも使える制度です。

また、不正登記防止申出のような期間の制限がないので、一度申請すれば登記識別情報が永久に無効となります。ただし、自身も使用できなくなる点に注意しましょう。

4.土地権利書の紛失によって起こりうるトラブル

土地権利書だけでなく実印と印鑑証明が揃えば、真の所有者でなくても土地に関する手続をおこなえてしまう場合があります。勝手に手続がされてしまったために生じるトラブルとしては、次のものがあります。

土地権利書の紛失によって起こりうるトラブル

- 土地権利書を持ち出され返してくれない

- 土地の権利書で借金をされた

- 土地の名義を勝手に変更された

表向きは手続がされてしまっても、土地の本当の所有者でない以上、手続は無効またはもとに戻せるケースがほとんどです。泣き寝入りしないためにも、トラブルが生じた際の対処法を押さえておきましょう。

4-1.土地権利書を持ち出され返してくれない-紛失したとみなす

土地権利書を持ち出されたうえに一向に返してくれる様子がない場合は、紛失したとみなし、不正登記防止の申出や登記識別情報の失効申出で対処しましょう。

不正登記防止の申出をしておけば、たとえ権利書が返ってこなくても不正登記の有無を知ることができます。また、登記識別情報の失効申出をしておけば、権利書を持ち出した相手が勝手に新たな登記をすることを防げます。権利書が返ってこなくても、土地の所有権が持ち出した相手に移るわけではありません。慌てずに落ち着いて申出をしましょう。

4-2.土地の権利書で借金をされた-担保は無効

第三者が土地権利書を悪用し、勝手に土地に抵当権を設定して担保とし借金をするケースが考えられます。しかし、他人の土地に勝手に設定した担保は無効です。

例えば、土地権利書、印鑑、印鑑登録証明書を盗んだ第三者が、土地を担保にして金融機関からお金を借りてしまったようなケースです。この場合、土地権利書や印鑑を持っていても、第三者は土地の所有者ではないため、当該土地を金融機関と担保権設定契約を結ぶことはできません。

もし、土地権利書で勝手に借金をされていた場合は、債権者である貸し主に対して抵当権設定登記を抹消するよう請求できます。

4-3.土地の名義を勝手に変更された-民事訴訟で名義回復

第三者が、土地権利書を悪用し勝手に土地の名義を変更した場合、民事訴訟を起こすことで名義を回復できます。

名義変更されていることが判明したら、まず、法務局に行って土地の登記を確認しましょう。勝手に名義変更されているなら、登記変更の添付書類が偽造されているはずです。偽造が確認できたら証拠として添付書類を撮影し、民事訴訟を提起しましょう。

また、土地権利書を悪用して名義変更をすることは犯罪ですので、警察に行き有印私文書偽造罪(刑法159条1項)および同行使罪(刑法161条1項)、公正証書原本不実記載等罪(刑法157条1項)などの罪で告訴もできます。民事訴訟と告訴は、両方おこなうことも、いずれか一方のみおこなうことも可能です。さらに、土地の名義変更に関わった司法書士がいる場合は、過失を理由として司法書士に対して損害賠償請求もできます。

以上のように、土地の名義が勝手に変更されていた場合は、まず法務局で登記を確認し、しかるべき対処をしましょう。

5.土地権利書が必要になる場面とは

土地権利書は、土地の名義を移転する際の登記手続で、土地の所有者が「たしかに当該不動産の名義を移転させる意思がある」ことを証明するために必要です。主に次の場面が挙げられます。

土地権利書が必要になる場面

- 土地を売却したいとき

- 住宅ローンの借り換えのとき

- 土地を贈与したいとき

以上の場面で登記手続をする際には、所有者の意思確認として土地権利書が必要になることを押さえておきましょう。

5-1.土地を売却したいとき

所有している土地を売却する際の「所有者の確認」のため、土地権利書が必要です。

不動産業者に土地売却の仲介を依頼すると、不動産業者は対象となる土地の所有者が誰かを必ず確認します。その際に、土地権利書の提示が必要になります。土地権利書があれば、真の所有者であることが法的に証明されます。

また、土地の売買契約が成立したあと、買い主に所有権を移す際にも土地権利書が必要です。売却した土地は、所有権が買い主のものになるとともに、登記も移転する手続をしなければなりません。所有者の確認だけでなく、登記手続にも土地権利書が必要であることを押さえておきましょう。

参考:相続した土地や不動産を売却する際の手続きと注意点|相続税のチェスター

5-2.住宅ローンの借り換えのとき

住宅ローンの借り換えで新たにローンを組む際に、抵当権設定登記で土地権利書が必要です。

返済額を減らしたり金利条件を変更するために、住宅ローンの借り換えをおこなうことがあります。借り換えする場合、新たなローンの借入先である金融機関から融資を受け、前の借入先だった金融機関にローン残額を返済します。したがって、新たな借入先である金融機関は、債務者の土地に抵当権設定登記をします。抵当権設定登記も登記手続の一つなので、土地権利書が必要であり、添付書類として法務局に提出します。

5-3.土地を贈与したいとき

土地を贈与する際も、名義変更のための所有権移転登記手続が必要なため、土地権利書が必要です。

個人間での贈与の場合、不動産業者を仲介する場合と異なり、当事者が土地権利書で所有者の確認をする必要はありません。しかし、所有権移転登記手続は必要なので、法務局に添付書類の一つとして土地権利書を提出する必要があります。

6.土地権利書なしで土地の取引をする3つの方法-かかる費用は?

土地の権利書を紛失した場合でも、所有権を証明し土地の取引をおこなう方法があります。

土地権利書なしで土地の取引をする3つの方法

- 事前通知制度

- 資格代理人による本人確認

- 公証人による本人確認

3つの方法を期間と費用で比較すると、以下のとおりになります。

| 期間 | 費用 | |

|---|---|---|

| 事前通知制度 | 法務局の通知から2週間以内 | 無料 |

| 資格代理人による本人確認 | なし | 5~10万円(相場) |

| 公証人による本人確認 | なし | 一律3500円 |

3つの方法はそれぞれ期間や費用が異なるため、基本事項を押さえたうえで自身に合った方法を選びましょう。

6-1.事前通知制度にかかる費用は無料

事前通知制度とは、管轄の法務局に事情を説明すると、法務局から「登記申請がされたこと」および「自分が登記申請した旨を申し出たこと」を通知する書面を送付してくれる制度です。本人が土地権利書を失くしてしまい、申請人が土地の売却などで登記情報を確認できない場合に利用できます。

事前通知がおこなわれてから2週間以内に、土地の登記名義人から「内容に間違いない」との申出があれば、所有権移転登記などの登記が可能になります。

事前通知制度にかかる費用は無料です。ただし、2週間以内に本人からの申出がなかった場合、申請人が登記申請を取り下げるか登記申請自体が却下されるので注意が必要です。

6-2.資格代理人による本人確認情報制度は5万~10万円

土地の権利書を紛失した場合、司法書士、弁護士などの有資格者が作成した「本人確認情報」をもとに登記手続ができます。具体的な流れは以下のとおりです。

資格代理人による本人確認情報制度利用の流れ

- 有資格者(司法書士、弁護士など)が本人と面談

- 本人の身分証ほか必要書類をもとに聞き取り調査

- 必要書類、調査結果をもとに本人確認情報作成

資格代理人による本人確認情報は、登記申請とともに登記所に提出するため、事前通知制度よりも時間がかからないメリットがあります。しかし、司法書士や弁護士などの専門家に依頼するため、費用は高くなります。依頼する専門家によって費用は異なりますが、相場は5~10万円です。

6-3.公証人による本人確認は1件につき一律3500円

公証人による本人確認は、公証人が立ち会って手続をおこない、公的に土地の所有者であることを確認する制度です。具体的な流れは以下のとおりです。

公証人による本人確認制度利用の流れ

- 実印、印鑑証明、必要書類(身分証など)を持参し公証役場で手続をおこなう

- 公証人が本人確認、登記申請書類を添付する

- 登記申請をおこなう

公証人による本人確認の費用は、1件につき一律3500円です。資格代理人による本人確認情報制度よりも安く済みますが、必要書類の準備や公証役場での手続などを自分でやらなければならないため、時間と手間がかかります。

7.相続の際に権利証は必要ない-被相続人の土地権利書は紛失しても問題なし

相続が生じた場合におこなう相続登記では、土地権利書を法務局に提出する必要はありません。なぜなら、相続登記は被相続人の死亡を原因としておこなう登記であり、土地の所有者の意思に基づいておこなうものではないからです。

例えば、土地を売却する場合の所有権移転登記は所有者の意思に基づいておこなわれるため、土地権利書により「所有者本人が当該不動産を売却する意思を有している」ことを証明します。しかし、相続は当事者の意思に基づいておこなうものではないため、権利書で土地の所有者の意思を証明する必要がありません。したがって、相続の場合は土地の権利書を紛失していても登記はできます。

8.土地権利書の紛失に関する相談はチェスターの司法書士へ

土地権利書を紛失しても土地の所有権がなくなるわけではないため、土地の取引は可能です。また、すぐに権利書が悪用され勝手に土地が処分される可能性は低いため、まずは落ち着いて対応しましょう。

土地権利書の悪用により土地が売却されたり、担保に入れられたりするのが心配ならば、事前に防止策をとる必要があります。万が一土地権利書を悪用されてしまった場合は、民事訴訟や刑事告訴する必要があるでしょう。

また、相続の登記の際、被相続人と登記簿に登記されている人物が同一であることの確認手段として、権利書の提出を求められる可能性もあります。

土地権利書を紛失してお困りの際は、登記の専門家への相談をご検討ください。司法書士法人チェスターであれば、土地権利書がない場合の不動産取引、事前防止策の一連の手続をスムーズにサポートします。また、依頼者の状況を丁寧にヒアリングし、土地権利書を紛失した場合に優先してとるべき手段もアドバイスします。まずはお気軽にお問い合わせください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。

様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ

各種サービスをチェック!

\ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

その他