贈与契約書の代筆|自署できない場合でも不備なく作成する方法

贈与契約書は当事者による自署が必要ですが、不可能な場合には代筆することが可能です。

契約書は、のちにトラブルが生じたときや税務調査が入ったときに、確実な証拠となり問題解決のカギとなります。ただし、当事者が作成すべき契約書を代筆によって作成する場合は、具体的な作成方法や注意点の知識が必要です。当事者が自署できないときにとるべき方法を知って、不備のない契約書を作成しましょう。

この記事の目次 [表示]

1.贈与契約書を代筆で作成する必要がある2つのケースと解決法

贈与契約書を代筆で作成しなければならないケースは、おもに2パターンあります。

贈与契約書を代筆で作成しなければならないケース

- 成人しており高齢や病気で自署困難な場合

- 未成年の場合

いずれかのケースに合致し、代筆を余儀なくされる場合には、本人の意思にもとづいて贈与契約書が作成されたことを証明しなければなりません。それぞれのケースにおける問題点を解決するための方法を確認しましょう。

1-1.成人のケース-高齢や病気などで字が書けない場合

加齢や病気によって手に力が入らず、文字が書けないような場合に、代理人が贈与契約書を代筆することがあります。

代筆するケースでは、贈与がそれぞれの意思で行われたことをどのように示すのかがポイントです。後々のトラブルに発展しないよう、代筆するときの解決法を確認しましょう。

1-1-1.贈与契約書に当事者の実印を押印して印鑑証明書を添える

贈与者と受贈者それぞれの実印が押された贈与契約書を作成し、印鑑証明書を添付しておきましょう。贈与契約書に実印を押すことで、文書として真正に成立したと推定できる効果が生まれます。

本人しか持っていない実印と印鑑証明書を添付することで、形式上は真正に成立したことを証明できるため、贈与契約書作成時は忘れずに行いましょう。

1-1-2.第三者に立ち会ってもらい署名をもらう

第三者に贈与契約書作成の場面に立ち会ってもらい、贈与契約書をそれぞれの意思で作成したことを確認してもらいましょう。利害関係のない第三者が、贈与契約書に署名と押印するとよいでしょう。

第三者の立会いがあることで、贈与契約書の有効性を確実に証明できるわけではありません。贈与がそれぞれの意思によって行われたことを証明する手段のひとつとして、第三者の立会いを検討してみましょう。

1-1-3.公証役場にて確定日付をもらう

作成した贈与契約書について、公証役場にて確定日付をもらいましょう。贈与契約書が確定日付を貰った時点で存在したことを証明できます。ただし確定日付をもってしても、文書の成立や内容の真実性を証明するものではありません。

過去日付の契約書はさかのぼって事実を確認できないため、都合よく作成したことを疑われてしまう場合があります。しかし、確定日付による第三者の証明があれば、存在証明としての信用性につながるため安心です。

1通あたり700円で行える手続であるため、積極的に利用を検討してみましょう。

1-2.未成年者のケース-まだ幼くて字を書けない場合

幼く文字が書けないような場合に、代理人が贈与契約書を代筆することがあります。

未成年者の場合、代筆できる人が法定代理人である親権者に限られるため注意が必要です。受け取った財産が後々のトラブルに発展しないよう、代筆で作成するときの解決法を確認しましょう。

1-2-1.親権者(法定代理人)が未成年当事者に代わり契約書作成に携わる

未成年者が贈与を受ける場合、贈与契約書に代筆できるのは法定代理人である親権者に限られます。民法で未成年者が贈与を受けるかどうか判断する法律行為は、法定代理人の同意が必要です。贈与を受けるかどうかの判断および贈与契約書の署名については、親権者が未成年者の代理人として行わなければなりません。親権者以外が代筆した場合は、贈与が取消されることもあるため注意しましょう。

2.未成年者は親権者なしで単独の贈与契約を契約書作成できるか

未成年者は親権者の同意なしに単独で贈与契約書を作成できません。

(未成年者の法律行為)

第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

引用:民法第5条|法令検索

未成年者が法律行為するときの規定は、民法で定められています。法律行為のひとつである契約は、原則未成年者が単独ではできないとありますが、一部例外も認められています。

原則および例外を確認して正しく贈与しましょう。

2-1.原則-未成年者は親権者の同意なしに贈与契約できない

未成年者は親権者の同意なしに有効な贈与契約を結べません。法律行為のひとつである贈与は、法定代理人である親権者の同意が必要となるからです。

親権者の同意を求める理由として、民法では未成年者に判断力が備わっていないと考えます。単独で契約できない理由は、知らないうちに不利な贈与契約を結んでしまうことを防ぐためです。原則未成年者は、親権者の同意なしに贈与契約を結ぶことはできません。

2-2.例外-単に権利を得るだけの内容ならば単独で贈与契約ができる

例外規定として、贈与の内容が未成年者にとって一方的に利益を得られる内容や、一切の不利益を免れる内容ならば単独で贈与契約できます。民法第5条の但し書きによると「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為に該当する場合」は、未成年者単独での契約が可能です。

たとえばお年玉やお小遣いをもらう行為は、金銭を受け取るだけで一切負担がないため親権者の同意がなくとも成立します。しかし金額が過大で贈与税の申告が必要になる場合は、税金の申告という負担が生じるため親権者の同意が必要です。例外規定を活用したい場合は、贈与する金額や負担が一切ないか確認しましょう。

2-2-1.意思表示のできない赤ちゃんとも代筆による贈与契約は可能

贈与する相手が意思表示できない赤ちゃんであっても、親権者の同意と代筆があれば贈与契約は可能です。法定代理人である親権者が、赤ちゃんに代わって意思表示できるからです。

親権者が赤ちゃんの法定代理人として契約内容を確認し、有利なものであると判断した場合、受け取る意思表示することで契約は成立します。

3.贈与契約書に書かなければならない事項

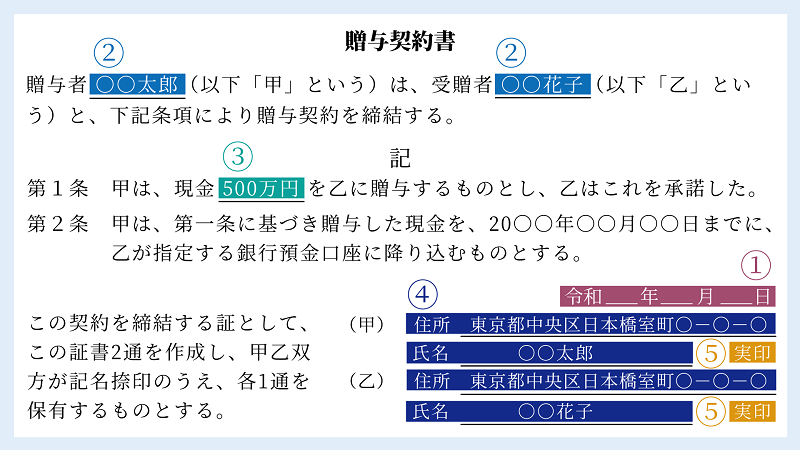

▲贈与契約書見本

贈与契約書に記載すべき事項

- 贈与した日付

- 贈与の相手先(誰から誰への贈与か)

- 贈与した財産(不動産の場合は地番表記)

- 贈与者・受贈者の氏名および住所を自署または代筆

- 実印を使用

贈与契約書では何を、いつ、誰から誰に贈与したのかについて、誰が見ても分かるように記載しなければなりません。また贈与契約書の内容に同意していること示すため、贈与者と受贈者が自署または代筆で署名押印しましょう。押印は自身だけが所有する印鑑であることを、印鑑証明書をもって証明できることが理想的です。

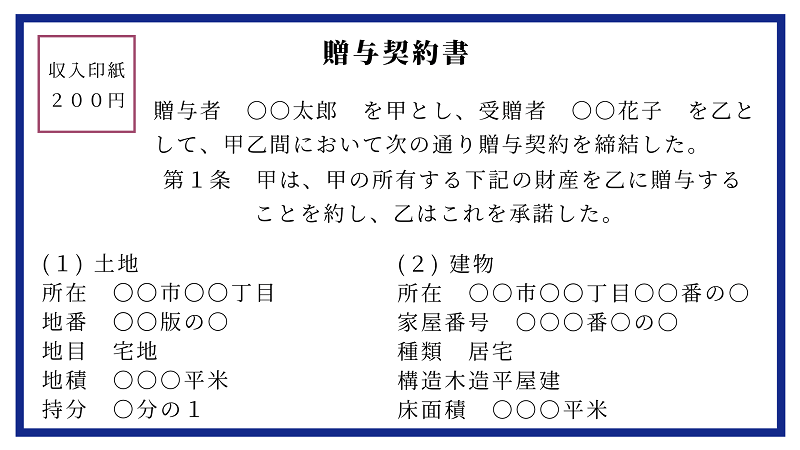

▲贈与契約書見本(不動産記載部分のみ抜粋)

贈与契約書に不動産を明記するときは、不動産登記簿謄本に従い記載しましょう。

不動産を贈与するときは、贈与契約書に200円の印紙を貼る必要があります。ただし不動産が記載されていない場合は印紙が不要です。印紙の貼り忘れは契約に影響を及ぼしませんが、脱税を指摘される可能性があるため注意しましょう。

誰が見ても分かるように贈与契約書を記載するには、さまざまな点に注意を払う必要があります。ひとつずつしっかり確認して贈与契約書作成しましょう。

4.贈与契約書を公正証書にすることでさまざまなリスクを減らせる

贈与契約書を公正証書にすることで減らせるリスク

- 法律的に無効な贈与契約書を作成するリスク

- 贈与契約書を紛失するリスク

- 本人の意思に基づいた贈与契約ではないことを指摘されるリスク

公正証書として贈与契約書を作成することで減らせるリスクがあります。公証人が贈与契約書の文書を作成するため、法律面から見て有効な贈与契約書を作成可能です。また原本は公証役場で保管されることから、紛失のリスクがありません。

公証人が贈与者と受贈者に対して確認する内容

- 契約当事者の本人確認

- 契約当事者の意思判断能力の確認

- 贈与契約内容を理解しているかの確認

- 他の利害関係者から強要により意思を歪められていないかの確認

公証人が贈与者・受贈者に直接確認したうえで内容を書面に記述します。面前で署名・押印することをもって、公正証書による贈与契約書は完成です。公正中立の立場を堅持する公証人によって契約当事者の意思を確認する公正証書は、公的な地位や立場を離れた一個人が作成した贈与契約書に比べて高い証拠力があります。

一方で公正証書にすることで余分な費用が必要となり、公証役場に出向く手間がかかるデメリットもあります。

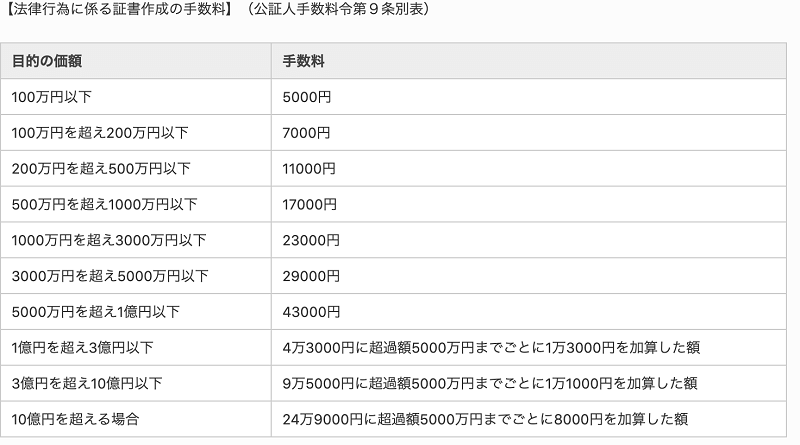

▲法律行為に関する証書作成の基本手数料

参考:法律行為に関する証書作成の基本手数料|日本公証人連合会

贈与契約書を公正証書にするときの手数料は、贈与する金額によって異なります。

後々トラブルの発生を防ぎたい場合は、公正証書での贈与契約書を検討してみてください。

4-1.当事者が公証役場へ行けなくても代理人による契約手続が可能

本人以外の委任状をもった代理人でも手続可能です。委任状は作成する公証役場独自の用紙があるため、ホームページなどから入手します。本人確認するため、実印での押印と印鑑証明書の添付が必要である点も覚えておきましょう。

代理人による手続を希望する場合は、事前に公証役場へ連絡して必要書類を確認したうえで手続を進めるとよいでしょう。

4-2.公正証書の作成方法-公証役場での一般的な流れ

| 1.公正証書にする 贈与契約の内容を固める | ・公正証書にする贈与契約の内容確定 贈与者・受贈者が贈与内容について理解して公証人に伝達 |

|---|---|

| 2.必要書類の収集 | ・公正証書作成に必要な書類の収集 |

| 3.公証役場へ申し込み | ・公証役場へ訪問 作成したい内容、作成日、必要書類を提出 |

| 4.公証人による 公正証書の準備 (2週間程度) | ・申し込み時に聴取した内容に基づき公正証書を作成 ・出来上がった公正証書の原稿を事前に確認 |

| 5.公証役場へ訪問 | ・契約当事者全員で公証役場に訪問 訪問できない場合は委任状による代理人作成も対応可能 |

| 6.公正証書の作成 | ・準備した公正証書をもとに公証人による本人確認・意思 確認を実施 ・内容に相違なければ、自署・押印し公正証書を完成 |

| 7.公正証書の受け取り | ・原本は公証役場に保管 ・原本の写しである謄本の受け取り |

▲公正証書作成までの流れ

贈与契約書を公正証書で作成するときの一般的な流れです。公証役場は全国に約300か所あります。まずはお住まいの地域に近い公証役場を選んでみてください。

5.代筆による契約書作成時の注意点

代筆による贈与契約書作成時は、署名欄の記載方法に注意が必要です。

代筆を受ける人が成人の場合と、未成年者の場合、両方のケースをそれぞれ確認しましょう。

5-1.成人の代わりに代筆した者は自分の名前も記載すべき

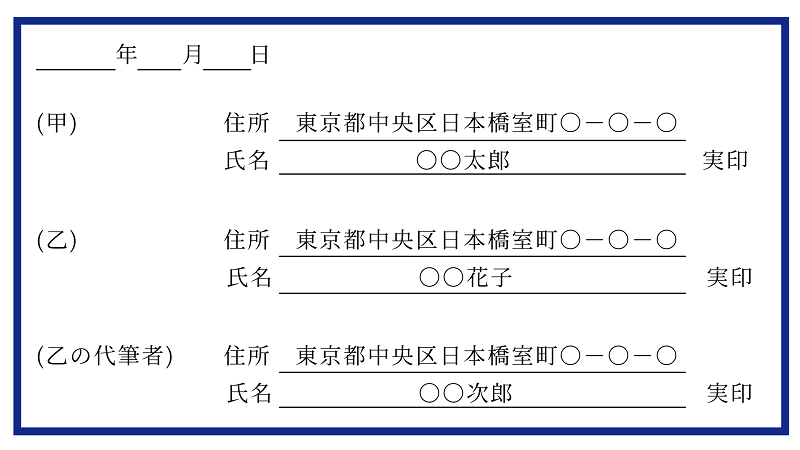

▲成人の代わりに代筆を行なった場合の署名欄記入見本

財産を受ける「乙」が加齢や怪我によって自署が困難な場合は「乙」に関する署名欄の記載を代筆者が行います。誰が代筆したか明確にするため「乙」の代筆者として署名・押印しておきましょう。

のちのトラブル防止の観点から、贈与契約書の中で代筆者を明確にしておくことが大切です。

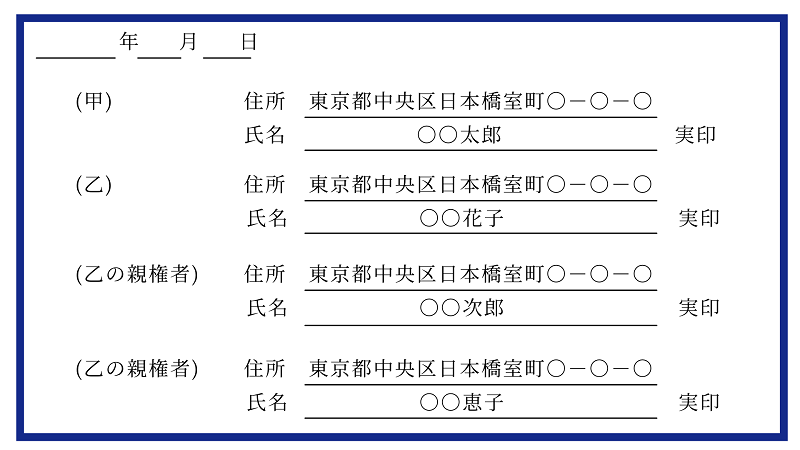

5-2.親権者による代筆・同意時は原則として両親の署名をすべき

▲未成年者に代わりに代筆を行った場合の親権者による代筆時署名欄の記入見本

親権者が贈与契約書を代筆するときは、原則両親それぞれの署名押印が必要です。民法第818条において、親権の行使は父と母が共同して行うとあるためです。

ただし、親権の行使が父母共同の意思にもとづくことを必要とするだけで、行使自体が必ずしも父母共同名義で行うことを求めていません。仮に署名押印が父母いずれかの単独名義であった場合でも、他方の同意があれば贈与契約自体は有効です。

しかし、のちのトラブル防止の観点から双方の同意を明らかにするためにも、可能な限り親権者それぞれが署名押印しましょう。

6.不備のない代筆による贈与契約書をトラブルなく生前に行うには

代筆による贈与契約書は、本人に贈与の意思があるか明確にするための準備が必要です。通常の贈与契約書より、注意すべきポイントが多くあります。作成した贈与契約書がトラブルのもとにならないためには、不備なく作成することが重要となります。

しかし、不備なく代筆による贈与契約書を作成することは、法律の専門知識がないと難しいものです。また生前贈与は相続発生時にトラブルとなることもあり、相続についての専門知識が必要です。代筆による贈与契約書をトラブルなく作成したい場合は、相続手続の経験が豊富な法律の専門家に相談することをおすすめします。

チェスターグループの法律事務所は、法律の専門家だけでなく数多くの相続案件をサポートしているため、生前贈与に関する多くの経験とノウハウ、知見を持ち合わせています。不備のない代筆による贈与契約書の作成だけでなく、相続発生を見据えたトラブルのない資産全体の承継についてのアドバイスも可能です。大切な人へ確実に財産を引き継ぐために贈与契約書を作成したいと考えたときには、ぜひお問合せください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策は「今」できることから始められます

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。

様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

贈与税編