終活・相続でおさえておきたいポイント6つとは?相続税対策と併せて解説

「終活をしたいけど何から始めたら良いのか分からない」

「相続に向けて準備しておくことは?」

とお考えの方は多いでしょう。

終活をせずに亡くなってしまうと相続人同士で争いが生じる、被相続人(亡くなった方)の知人・友人や取引先の金融機関の連絡先が分からず相続人の負担が増えるなどのトラブルが起こる可能性が高くなってしまいます。

ポイントをおさえて終活や相続の準備、相続税対策を行う事で相続人の金銭面・手続き面での負担軽減が期待できます。自身の意向に沿った相続ができる可能性も高くなるでしょう。

本記事では終活をするべき理由とは、終活・相続でおさえておきたいポイント6つ、主な相続税対策の方法3つを解説していきます。

この記事の目次 [表示]

1.終活とは?終活をするべき理由

終活とは「人生の終わりに関する活動」を指します。

具体的には身の回りの物の整理・片付けに加え、自身が亡くなった後に財産をどのように分けるか、葬儀やお墓をどうしたいかなどを考え、周りの人にエンディングノートなどで自身の意向を示すことが挙げられます。

遺言書作成や財産のリストアップなど相続に関する事柄も含まれます。

近年高齢世帯が増えており終活をしないまま世帯主が亡くなることで、空き家が生じる、相続人同士で争いが起こるなどの問題が増えています。

多くの地方自治体では終活サポート事業を行っており、神奈川県大和市では2021年に「大和市終活支援条例」が施行されました。

自身が亡くなった後に意向に沿って相続を進めてもらい、相続人の負担を軽減するために終活・相続でおさえておきたいポイント6つをご紹介します。

- 身の回りの整理

- エンディングノートの活用

- 住宅の相続

- 財産をリストアップ

- 遺言書の作成

- デジタル遺産の整理

1.身の回りの整理

定期的に身の回りのものを整理し、いらないものは捨てるように心がけましょう。

物理的にも心理的にも「遺品整理が辛い」という遺族は多く、遺品整理業者に依頼するケースも少なくありません。

「半年に1回、6月に行う」など頻度・日時を決めて整理を行うことをおすすめします。

2.エンディングノートの活用

エンディングノートは、自身が亡くなった後の意向を周囲の人に伝える事が可能です。

定まったフォーマットはありませんが、地方自治体や法務局のホームページでエンディングノートが公開されておりダウンロードができます。

市販のノートに必要事項も記入しても構いません。

主に以下のような内容を記載しておくことで、いざという時に自身の意向を示すことが可能となります。

| カテゴリ別 | 主に記載すること |

|---|---|

| 病気になった時 | かかりつけの医療機関・主治医 入院時に会いたい人、知らせてほしい人の連絡先 延命治療の意向 痛み・苦痛を緩和するケアの意向 |

| 葬儀・お墓に関して | 葬儀をしてほしいか否か 葬儀費用の予算 葬儀の演出・メッセージ 互助会に入っている場合の連絡先 お墓は用意しているか 用意している場合は連絡先 入りたい墓地又は寺院の名称 |

| ペットについて (ペットがいる場合) | ペットの基本情報(年齢・かかりつけの病院・餌の種類など) 亡くなった後ペットをどうするか (引き取り先が決まっている・里親を探してほしい・保護施設に引き取ってほしいなど) |

| 遺品について | 手紙・日記帳の場所、処分方法 PCのプロバイダ・携帯電話契約の連絡先 遺品の処分について 譲りたい遺品がある場合は、遺品と譲りたい相手をリストアップ |

| 財産に関して | 通帳・印鑑・証書の保管先 全ての財産をリストアップ(デジタル財産を含む) 取引先・資産の種類を記載しておく |

| その他 | 所属しているサークル・有志の集まりの連絡先 年金手続きのための基礎年金番号・職歴(手続きで確認される) |

遺言書に比べて、作成や内容の変更が容易であるエンディングノートですが法的拘束力はありません。あくまで身近な人や遺族に自身の意向を示すものという位置づけです。

3.住宅の相続

相続時には、不動産が原因で争いが起こる場面は少なくありません。

現在の住居が持ち家であり、亡くなるまで住み続ける予定の方は家の相続について考えておく必要があります。

② 相続させる場合、推定相続人(将来相続人になる人)は誰か

③ 推定相続人が家の相続を希望しているか

④ 家の資産価値(売却価格の相場)はいくらか

⑤ 土地を所有している場合、境界線は明確であるか

⑥ 相続登記の手続きに必要な書類の収集

上記の6点を確認又は検討しておきましょう。

③に関しては築年数が長く資産価値が低い家や郊外にある住宅は相続人にとって負担になってしまう可能性がありますので、あらかじめ推定相続人と話し合っておきましょう。

⑦で土地の境界線が隣地と曖昧である場合、土地の活用・売却が難しくなり相続人の負担が重くなってしまいます。

土地の筆界(境界)の位置を特定する筆界特定制度を利用し、境界を明確にしておくことが望ましいです。

⑥に関しては、法改正により2024年4月から相続登記が義務化されます。

不動産を取得した相続人に対し、取得した日(又は取得を知った日)から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付け、正当な理由がなく申請をしなかった場合は過料の対象となります。

相続登記の手続きは手間と時間がかかります。

期限が無くあらかじめ取り寄せられる「自身が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本」を準備し、固定資産税評価額が分かる「固定資産税納税通知書」は保管しておくことをおすすめします。

参考:相続登記チェックシート(法務局)

また、住宅にローンが残っている場合には不動産と一緒にローンも相続する事になります。

4.財産をリストアップ

自身が現在保有している財産をリストアップし、相続させるか又は処分するかを検討します。

リストアップする財産は預貯金、株や投資信託などの有価証券、加入している保険、私的年金など「お金に換えられるもの全て」です。ローンや借金など負債も相続の対象となります。

エンディングノートに、財産の種類と口座番号・取引先・担当者がいる場合は担当者の名前と連絡先を記載しておきましょう。

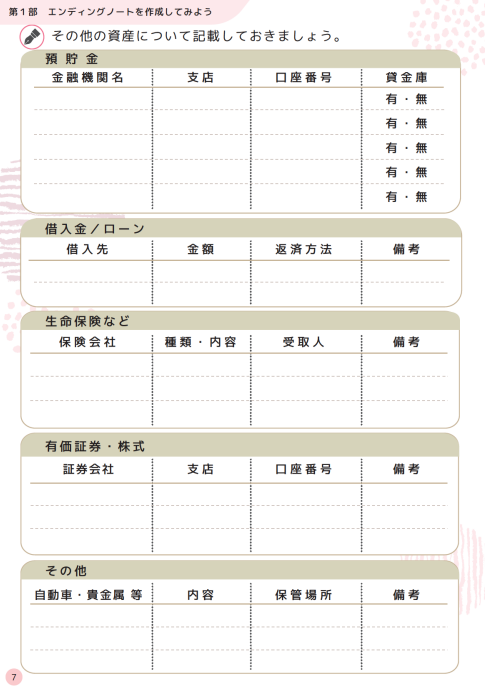

記載方法に関しては、大阪法務局・大阪司法書士会が公開しているエンディングノートの不動産以外の資産の記載フォーマットが参考になります。

(引用:大阪法務局/大阪司法書士会「エンディングノート」より作成)

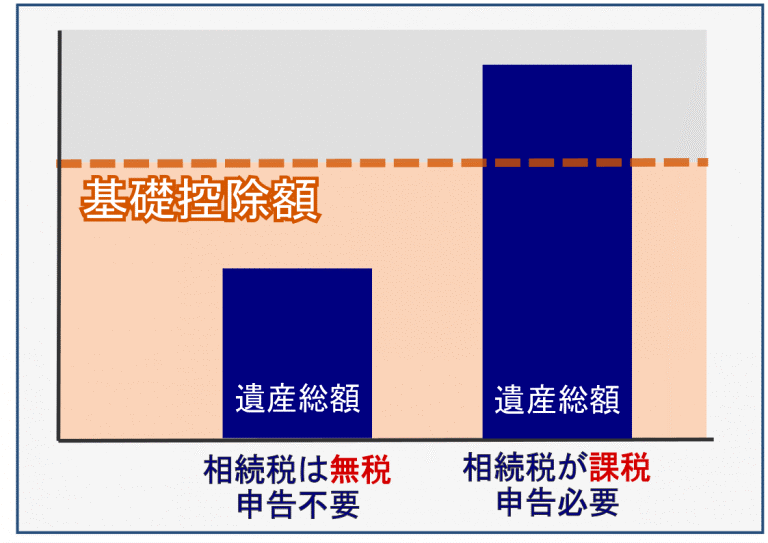

後で詳しく解説しますが、相続税の基礎控除額「3000万円+600万円×法定相続人の数」を超えると申告・納付の義務が生じます。相続税が気になる方は相続税対策も必須となります。

相続予定の財産は、持ち家と同様にあらかじめ推定相続人と相続について話し合っておきましょう。

5.遺言書の作成

遺言書は自身が亡くなった後の財産の分割方法を示した法的な文書です。

自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3種類があり、主に自筆証書遺言・公正証書遺言が作成される事例が多いです。

自筆証書遺言とは遺言書の本文・作成した日付・氏名をすべて自筆で記し押印する遺言であり、財産目録のみPC作成が可能です。公正証書遺言は公証役場で公証人と証人2人立ち会いの元、所定の方法に従って作成・封印し公証役場に原則20年間保管します。

自筆証書遺言は法務局に保管する制度があり、偽造・変造を防ぐことができます。

遺言書には法的拘束力があり、基本的に遺言書通りに遺産分割が行われます。

しかし、遺留分(遺族の最低限の取り分)を侵害している、相続人全員が合意しているなどのケースでは遺言書通りに遺産が分割されないことがあります。

遺言書を書く前には身近な人や家族と話し合い、できれば弁護士に相談しておきましょう。

6.デジタル遺産の整理

ネット銀行・証券会社にある預貯金・有価証券・仮想通貨、電子マネーの残高、サブスクリプションなどデジタル化された遺産を「デジタル遺産」と呼びます。

デジタル遺産は遺族にとって把握することが難しく、後でデジタル遺産が見つかると遺産分割をやり直さなければならない、相続税が申告漏れになってしまうなどのトラブルが起こる可能性があります。

エンディングノートにデジタル遺産のリストと取引先の金融機関、ID・パスワードなどを記入しておきましょう。

相続税が気になる方は相続税対策についても知っておきましょう。

2.相続税対策とは?代表的な3つの方法を解説

遺産が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える際には相続税を申告・納付しなければいけません。

遺産総額が多い場合には相続税も高額となり、相続人にとって負担が大きくなってしまいます。

「相続税の負担をかけたくない」という方は相続税対策を行いましょう。

相続税対策には主に①生前贈与、②不動産への資産替え、③生命保険への加入という3つの方法があります。

方法① 生前贈与

相続税対策の中で最もリスクが低く手間がかからない方法が生前贈与です。

贈与税の暦年課税方式における年間基礎控除額110万円以内で財産を譲り、税金をおさえる方法が一般的です。

ただし、定期的に贈与を受けることが、双方の間で契約(約束)されている際には「定期金給付契約に基づく定期金に関する権利」の贈与を受けたとみなされ贈与税がかかります。

毎年贈与契約書を作成し契約を結び、契約書に基づき贈与され年間の贈与額が110万円以下である場合には贈与税がかからず申告も不要です。

ちなみに贈与税には暦年課税方式と相続時精算課税方式があり、相続時精算課税の申告をしなかった方は暦年課税方式が適用されます。

不動産や貴金属など現物の財産を譲りたい場合には分割できないため、110万円以内の贈与は難しい傾向があります。

(参考)生前贈与の非課税枠は年間110万円以内!申請方法によって2500万円が上限に?

方法② 不動産への資産替え

不動産は相続税の算定において、建物は固定資産税評価額(時価の約7割)・土地が路線価(時価の約8割)又は倍率方式であるため税金の対象となる価額をおさえることができます。

さらに一定の要件を満たし「小規模宅地等の特例」が適用されると評価額が50~80%減額されます。

相続税対策として預貯金などで不動産を購入する方は多いですが、不動産の価値が下がるリスクがある、維持費がかかる、購入時に費用や手間がかかるなどのデメリットもあります。

(参考)相続税路線価とは?土地評価額の計算方法や路線価の調べ方を実際の図で紹介!

方法③ 生命保険への加入

死亡保険金や死亡退職金など被相続人が亡くなった事で生じる財産を「みなし相続財産」と呼びます。みなし相続財産は「500万円×法定相続人の数」が非課税枠となりますので、生命保険は相続税対策として用いられることがあります。

また、死亡保険金は他の相続財産と異なり遺産分割協議で相続人全員の合意を得る必要はありません。保険契約に基づき受取人が受け取る財産ですので、相続させたい人を受取人にすることで希望通りの相続が出来る可能性が高くなります。

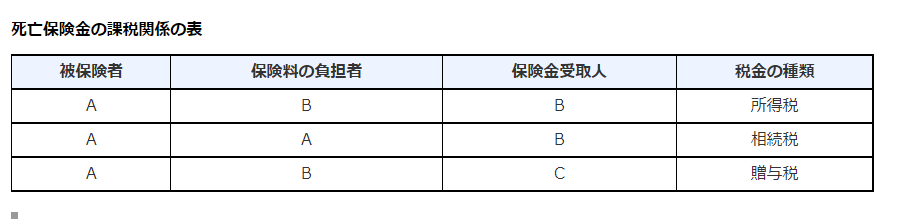

ただし、亡くなった方(被保険者)と保険料の負担者、保険金受取人の関係によっては相続税ではなく所得税・贈与税の課税対象となりますので注意しましょう。

引用:「死亡保険金を受け取ったとき」より(国税庁)

(参考)生命保険で死亡保険金をもらったときの相続税完全ガイド

3.終活・相続・相続税対策について相談したい方は相続税専門の税理士に相談を

終活と相続、相続税対策を行う事で、手続き面や金銭面で相続人の負担を軽減できる可能性が高くなります。特に住宅の相続では相続人同士で意見が別れるケースが多いため、資産価値を確認しエンディングノート・遺言書に自身の希望を示しておくことが重要です。

終活・相続は、自身の希望・遺産の種類や総額・親族との関係など状況によって対処法や準備しておくべき事が異なる事例は多く「オーダーメイドの対策」が必要となることがあります。

特に相続に関しては、自身では「相続税がかかるほど財産は無い」と思っていても有価証券・不動産の値上がりや財産の見落としなどで相続税がかかってしまう可能性があります。

終活や相続・相続税でお困りの方は、ぜひ一度税理士法人チェスターにお問い合わせください。

手続き面で負担をかけたくないという方は、司法書士法人チェスターへお気軽にお問い合わせください。遺産分割協議書の作成・手続きの代行が可能です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。

様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ

各種サービスをチェック!

\ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

その他