相続税路線価とは?3つの調べ方と計算・補正の方法を税理士が解説

相続税や贈与税の納税額を計算するためには、相続や贈与によって取得した土地の評価額を計算しなくてはいけません。

この土地の評価額を計算する際に指標となるのが、「相続税路線価」です。相続税路線価は、公示価格の約80%で設定されます。

この記事では、相続税路線価の基礎知識はもちろん、相続税路線価の調べ方や見方、具体的な土地の評価額の計算方法までわかりやすく解説します。

YouTube動画でもご紹介しているので、併せてご覧ください。

この記事の目次 [表示]

1.相続税路線価とは?

相続税路線価とは、相続・遺贈・贈与(以下、相続等)によって取得した、土地の評価額を計算する際に指標となる価額のことです。

| 定義 | 道路に面した標準的な宅地の1㎡あたりの土地の評価額 |

|---|---|

| 公表機関 | 国税庁 「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」 |

| 公表時期 | 毎年7月初旬 |

| 使用目的 | 相続等によって取得した土地や敷地権に係る相続税や贈与税などの税額の計算 |

相続税路線価が設定されているのは主に「市街地の道路」で、その道路に面する1㎡あたりの土地の価額・借地権割合・地区区分などが記載されています。

なお、マンションやアパートなどの敷地権の評価額についても、相続税路線価を用いて評価額を計算します。

この相続税路線価を元に土地や敷地権の評価額を計算する方法を、「路線価方式」と呼びます。

〇路線価方式による宅地の評価

・路線価 × 画地補正率 × 地積(面積)

相続税路線価は毎年1月1日時点を基準日とし、その年の7月上旬に国税庁が公表する「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」に記載されています(調べ方や見方は後述します)。

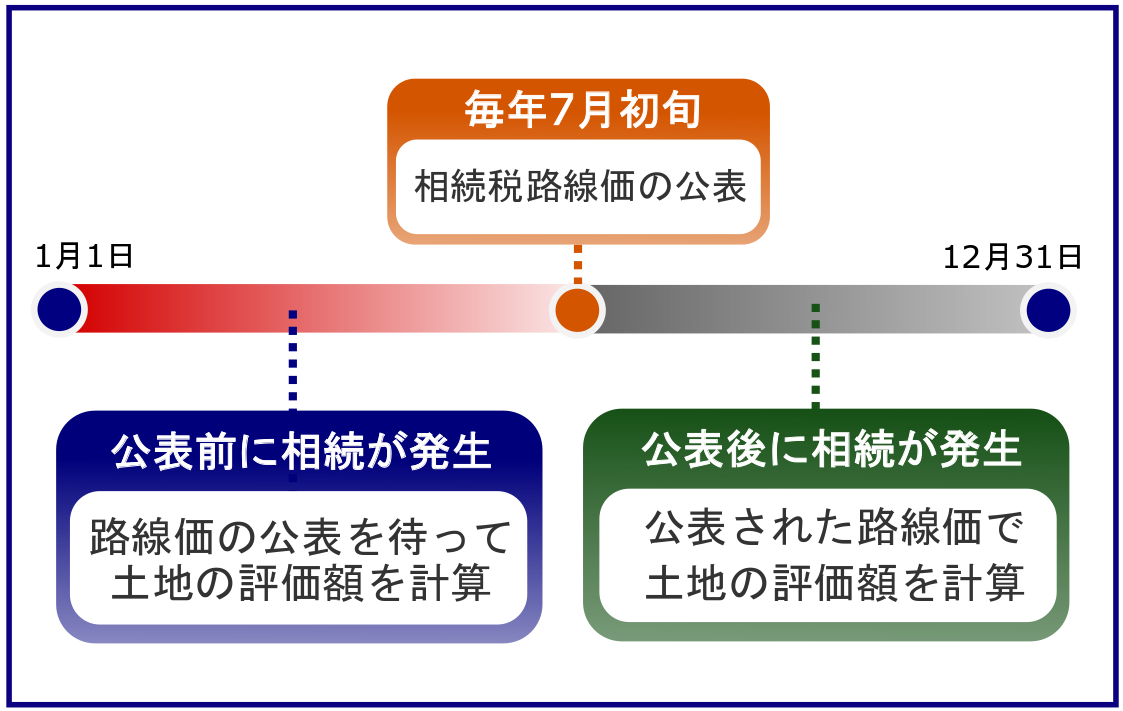

1-1.いつの年度の相続税路線価を使うの?

相続税路線価は、相続等が発生した年度の相続税路線価を使います。

相続税申告や贈与税申告をする年度の相続税路線価ではありませんので、間違えないようご注意ください。

ただ、相続税路線価は毎年7月初旬に公表されるため、相続が発生した時期によっては、最新年度の路線価が公表されるのを待たなくてはなりません。

たとえば、令和3年(2021年)2月1日に相続が発生した場合、令和3年7月初旬に公表される相続税路線価を使って土地の評価額を計算します。

そして土地の評価額を含む相続財産の総額が、基礎控除額を超えて相続税が課税される場合は、令和3年(2021年)12月1日までに相続税申告をする義務があります(相続税の申告期限は「相続発生の翌日から10ヶ月以内」)。

2.路線価と他の土地価格の違い

土地の価格は一つではなく、実勢価格・公示地価・基準地価・固定資産税評価額・相続税評価額(路線価) の5種類があり、それぞれに違いがあります。

この違いは、価格を算出する目的や制度上の位置づけが異なることから生じ、「一物五価(いちぶつごか)」と呼ばれています。

また、公示地価と基準地価の2つの指標をまとめたものを「公示価格」と呼びます。

それぞれの土地価格は、目的・所轄・調査地点数・基準日・公表日の違いによって異なります。

路線価とその他の価格の違いについて、詳しくは「【税理士監修】固定資産税評価額と路線価の違いは?価格の決定方法を解説」や「路線価と実勢価格の違いは?調べ方・計算方法、節税方法を解説」をご覧ください。

2-1.固定資産税評価額から相続税評価額の概算を出す方法

相続税評価額も固定資産税評価額も、同じ「公示地価」を目安に算定されているため、概算の土地の相続税評価額であれば「固定資産税評価額÷70×80」でも計算していただけます(固定資産税の評価替えの年に注意)。

たとえば、固定資産税評価額が7,000万円の土地を相続した場合、相続税評価額(概算)は以下のとおりです。

- 相続税評価額≒固定資産税評価額 ÷ 70 × 80

- 7,000万円 ÷ 70 × 80=8,000万円

ただし、これはあくまで概算であり、実際の相続税評価額とは異なることがある点には注意が必要です。

また、自然災害や景気変動などの影響によって、「7月1日時点の基準地価」が「1月1日時点の公示地価」よりも大幅に下落していた場合は、相続税路線価の減額補正が行われます。

直近では、コロナ禍による景気変動により、令和2年度の下半期の路線価等の減額補正が行われました。

3.相続税路線価の調べ方3パターン

相続税路線価の調べ方はいくつかありますが、代表的なのは以下の3つの方法です。

①国税庁ホームページで確認

②全国地価マップで確認

③税務署等で確認

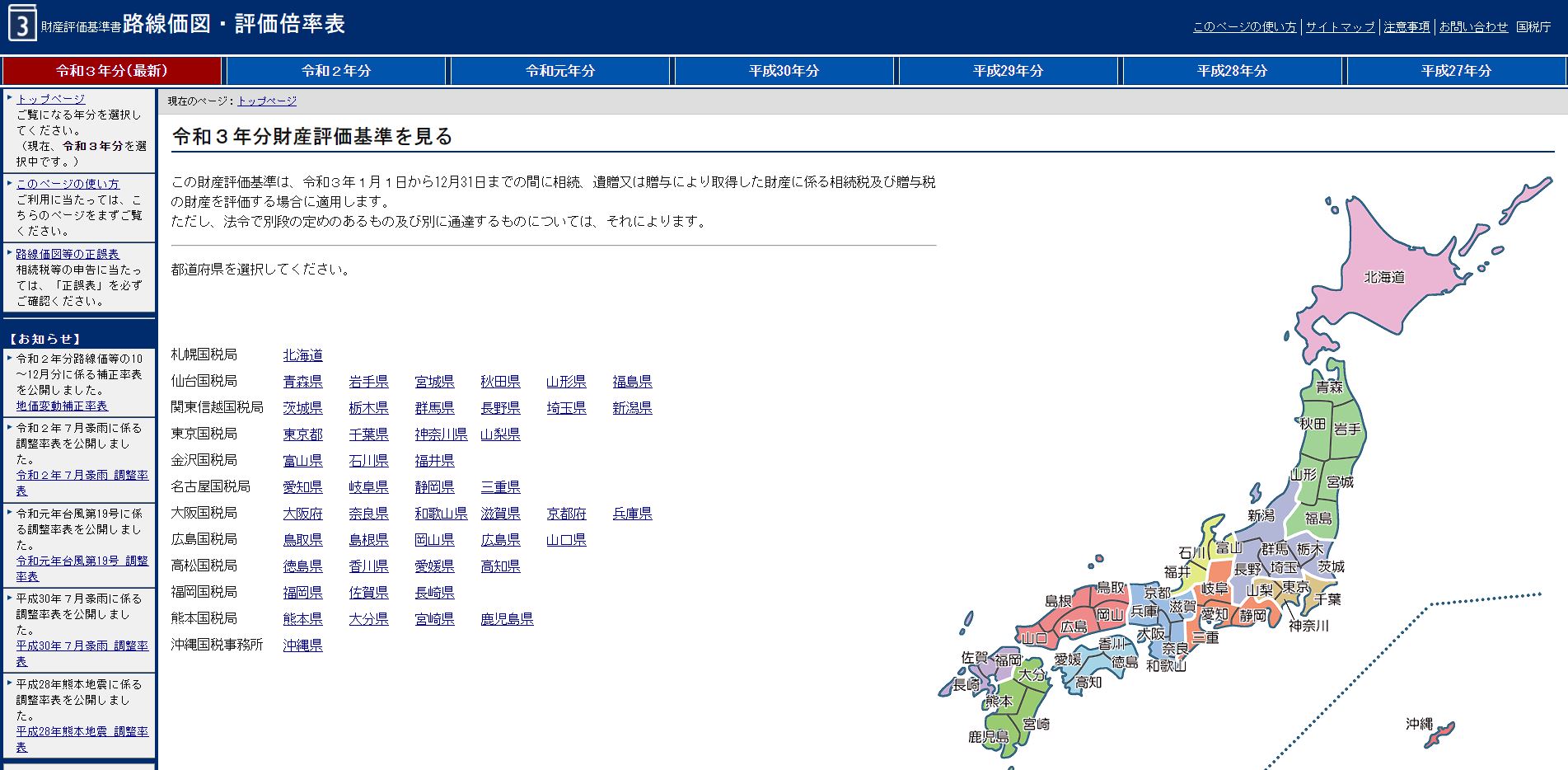

3-1.調べ方①国税庁のホームページで確認

相続税路線価の調べ方として、最もポピュラーなのが国税庁ホームページで確認する方法です。

まずは国税庁ホームページ「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」にアクセスをし、以下の流れで該当土地の路線価図を探してください。

①国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」にアクセス

②相続等が発生した「年度」を選択

③「都道府県」を選択

④財産評価基準書目次の「路線価図」を選択

⑤「市区町村」を選択

⑥「地名(町又は大字)」から「路線価図ページ番号」を選択

⑦路線価図が表示される

⑥で路線価図ページを選択する際、「地名(町又は大字)」によっては、路線価図ページ番号が複数表示されます。

「路線価図ページ番号」は住所や番地と紐づいていませんので、適当な番号を選択してください。

もし選択した路線価図で調べたい土地が見つからなかった場合は、画面の左側にある「接続図」から隣接する地域の路線価図を検索できるので試してみましょう。

3-2.調べ方②全国地価マップで確認

一般財団法人資産評価システム研究センター「全国地価マップ」は、市区町村か郵便番号を入力するだけで相続税路線価を確認できます。

全国地価マップで、路線価を調べる手順は、以下のとおりです。

①「全国地価マップ(PC版またはスマホ版)」にアクセス

②「相続税路線価等(紫)」を選択

③「郵便番号」や「住所の一部」を入力

④検索結果から該当する土地を選択

⑤「相続(紫)」のタブから「該当年度」を選択

全国地価マップでは、相続税路線価だけでなく、固定資産税路線価や公示価格も調べることができます。

ただし、相続税路線価が公表されてすぐの時期は、最新版が反映されていないこともある点には注意が必要です。

3-3.調べ方③税務署等で確認

相続税路線価は、全国の国税局・国税事務所・税務署でも調べることができます。 インターネットの閲覧が難しい方は、最寄りの税務署に行って路線価図を確認すると良いでしょう。

また、国税庁ホームページに記載されていない「過去の路線価」を調べたい場合は、国立国会図書館「リサーチ・ナビ」を確認してください。 国立国会図書館では、昭和28年以降の相続税路線価が公開されています。

4.相続税路線価図の見方

相続税路線価を調べたら、次は路線価図の見方を確認しましょう。

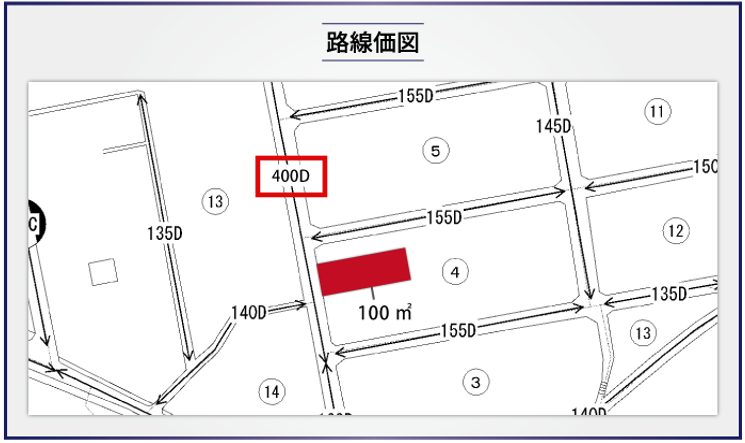

以下は、国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」に記載された路線価図を、一部抜粋したイラストです。

※国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」を加工して作成

路線価図で確認していただきたいのが、土地に面した道路に記載された「数字・アルファベット・図形」の3つです。

- 数字…1㎡あたりの土地の価格(千円単位)

- アルファベット…借地権割合

- 道路の図形…土地の地区区分

借地権割合とは、土地の価値のうち、借地権者(土地を借りる権利がある人)が持つ割合のことです。

続いて、路線価図の読み方をご紹介します。まずは、以下をご覧ください。

上記イメージの赤色の「土地(100㎡)」が面している道路には、「←400D→」と記載されています。

よって、この土地の路線価は「1㎡あたり400千円」、借地権割合は「60%」と読み取ることができます。

そしてこの土地の路線価には、土地の地区区分を表す図形は記載されていません。

単に「←→」で範囲が示されているだけのため、土地の地区区分は「普通住宅地区」となります。

5.相続税路線価による土地の評価額の計算方法

相続税路線価(路線価方式)による土地の評価額は、自用地、貸宅地、貸家建付地、借地権で計算方法が異なります。相続税評価額を正しく算出するためには、土地の種類に応じた計算方法を正しく理解しておくことが大切です。

5-1.自用地の計算方法

自用地とは、所有者が居住や事業など自己のために使用していた土地のことを指します。

自用地の評価額は、相続税路線価に土地の面積を掛けて計算します。

・ 1㎡あたりの路線価×土地の面積(㎡)

前章でご紹介した「路線価←400D→」で「面積が100㎡」の土地をもとに評価額を試算すると「1㎡あたり400千円×100㎡=4,000万円」となります。

ただし、評価対象の土地が「奥行が長すぎる(または短すぎる)」「間口が狭すぎる」「2つの道路と接している」などに該当する場合、1㎡あたりの路線価に所定の補正率をかけたうえで評価額を算出する必要があります。

5-2.貸宅地

貸宅地とは、所有者が人に貸している宅地のことです。評価額は、以下の計算式を用いて算出します。

・ 自用地の評価額×(1-借地権割合)=貸宅地の評価額

貸宅地の評価額は、自用地評価額から借地権割合分を差し引いて計算されるため、自用地評価額よりも低くなります。人に貸している土地は、権利の一部を借地権者が持っており、所有者による利用や処分などが制限されるためです。

5-3.貸家建付地の評価方法

貸家建付地とは、被相続人がマンションやアパートなどの貸家を建てていた土地のことを指します。貸家建付地の場合、評価額は以下の計算式を用いて算出します。

・ 自用地の評価額-(自用地の評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合)=貸家建付地の評価額

借家権割合とは、建物の価値のうち借家人(マンションやアパートなどを借りている人)が持つ割合のことで、全国一律30%と定められています。

賃貸割合とは、相続税が課税されるときに賃貸として貸し出されている部分の割合のことです。計算式は、以下のとおりです。

・ 課税時期に賃貸されている専有部分の床面積÷家屋の専有部分の床面積の合計

貸家が満室である場合、賃貸割合は100%となります。空室が増えるほど賃貸割合が減少して貸家建付地の評価額が高くなります。

なお、賃貸割合は借り手がいる住戸の部屋数ではなく、床面積で求める点に注意が必要です。

5-4.借地権の評価方法

借地権とは、他人の土地を借りて建物を建てられる権利のことを指します。相続した土地の借地権が「普通借地権」であれば、以下のとおり自用地の評価額に借地権割合を乗じて計算します。

・ 自用地の評価額×借地権割合=借地権の評価額

借地権には、他にも一般定期借地権や事業用定期借地権などの種類があり、借地権の種類によって評価方法が異なります。

借地権の評価方法については「相続した借地権の計算方法。普通借地権と定期借地権の評価とは。」で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

6.路線価を用いた土地の相続税の計算シミュレーション

では、相続税路線価を用いて相続税はどのように計算するのでしょうか。モデルケースによる試算で確認をしてみましょう。

例】以下のケースにおける土地の相続税評価額や相続税額を算出します。

- 相続人:配偶者・長男・長女

- 相続する土地の路線価:20万円

- 相続する土地の面積:300㎡

- 土地以外の相続財産:預貯金6,000万円

- 相続割合:配偶者1/2、長男1/4、長女1/4

相続した土地は土地の形状や接道状況などによる補正は不要であるとします。被相続人が残した借入金や未払金などの債務や、相続人が負担した葬儀費用はありません。

まず、相続する土地の評価額を計算します。

- 土地の評価額

=1㎡あたりの路線価 × 面積

=20万円 × 300㎡

=6,000万円

次に、土地以外の相続財産である預貯金6,000万円を加えて、遺産総額を計算します。

- 遺産総額

=土地の評価額+預貯金

=6,000万円+6,000万円

=1億2,000万円

遺産総額が計算できたら、そこから基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を計算します。基礎控除額と課税遺産総額は、それぞれ以下のとおりです。

- 基礎控除額=3,000万円+(600万円 × 法定相続人の数)

=3,000万円+600万円 × 3人

=4,800万円 - 課税遺産総額=遺産総額−基礎控除額

=1億2,000万円−4,800万円

=7,200万円

続いて、各相続人の法定相続分に応じた取得金額を計算します。モデルケースの場合、法定相続分は配偶者1/2、長男1/4、長女1/4となるため、各相続人の取得金額は以下のとおりとなります。

| 取得金額 | |

|---|---|

| 配偶者 | 課税遺産総額 × 1/2 =7,200万円 × 1/2 =3,600万円 |

| 長男 | 課税遺産総額 × 1/4 =7,200万円 × 1/4 =1,800万円 |

| 長女 | 課税遺産総額 × 1/4 =7,200万円 × 1/4 =1,800万円 |

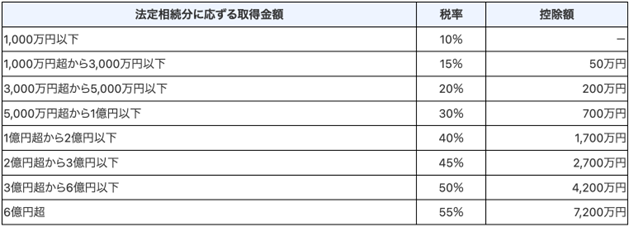

各相続人の取得金額を算出できたら、下記の速算表に従い「取得金額×税率−控除額」で相続税額を算出します。

※引用:国税庁「No.4155 相続税の税率」

算出結果は、以下のとおりです。

| 相続税額 | |

|---|---|

| 配偶者 | 取得金額×税率−控除額 =3,600万円 × 20%−200万円 =520万円 |

| 長男 | 取得金額×税率−控除額 =1,800万円 × 15%−50万円 =220万円 |

| 長女 | 取得金額×税率−控除額 =1,800万円 × 15%−50万円 =220万円 |

| 合計 | 520万円+220万円+220万円 =960万円 |

試算の結果、相続税額は合計で960万円と算出されました。この金額から配偶者の税額軽減などの税額控除を差し引いた金額が、実際の納税額となります。

なお、法定相続分と実際の相続分が異なる場合は、計算方法が異なります。法定相続分にしたがって相続したと仮定して相続税の総額を算出し、それを実際の相続分に応じて按分しなければなりません。

また、実際の相続税額は、土地の形状や接道状況等、さまざまな要因により変動することがあるため、正確な相続税額を算出するためには税理士や最寄りの税務署に相談することをおすすめします。

7.相続税路線価の各種補正と補正率

先述した通り、相続税路線価を使って土地の評価額を計算する際、土地の形状や接道状況によって「補正」をする必要があります。

- 土地の形状や条件で利用価値が下がる…路線価を補正して「減額」

- 土地の接道状況で利用価値が上がる…路線価に補正して「加算」

この章では、土地の形状や接道状況によって評価額の計算式に算入する、補正や補正率について解説します。

7-1.土地の形状や条件によって補正すれば「減額」

土地の形状や条件による路線価の補正は、奥行価格補正・不整形地補正・間口狭小補正・奥行長大補正・がけ地補正などがあります。

それぞれの補正率については、国税庁のホームページで公開されている財産評価基本通達や調整率表でご確認ください。

また、取得した土地の形状や状況によっては、各種補正を組み合わせることもあります。

7-1-1.奥行価格補正

奥行価格補正とは、取得した土地が標準的な宅地に比べて「奥行きが長い」もしくは「奥行きが短い」場合に行う補正のことです。

7-1-2.不整形地補正

不整形地補正とは、取得した土地が台形や三角形などの「いびつな形状」である場合に行う補正です。

土地が四角い形状でも、道路に斜めに接している場合は、不整形地補正が行われます。

7-1-3.間口狭小補正

間口狭小補正とは、道路に接している土地部分の「間口が狭い」土地に行う補正です。

7-1-4.奥行長大補正

奥行長大補正とは、「間口の広さに対して奥行が長い」場合に行う補正のことです。

奥行価格補正とは異なり、奥行の長さと間口の幅の割合によって補正率が決まります。

7-1-5.がけ地補正

がけ地補正とは、通常の用途に利用できない「斜面(崖)」と「平らな部分」が一体になっている土地に適用される補正です。

7-2.接道状況に応じて補正すれば「加算」

接道状況による路線価の補正は、側方路線影響加算と二方路線影響加算の2種類があります。

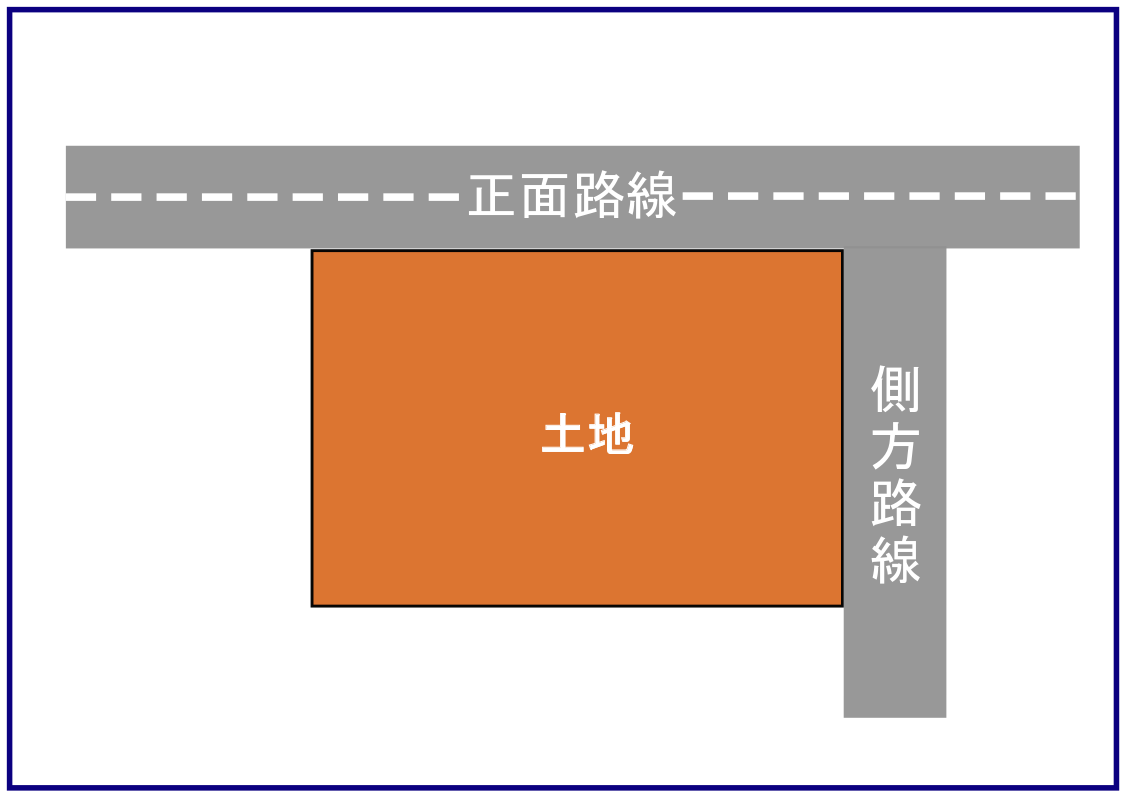

7-2-1.側方路線影響加算

側方路線影響加算とは、土地が「交差点の角」や「道路の曲がり角」にある場合に行う補正のことです。

側方道路影響加算の対象となる土地は、路線価(奥行価格補正率を乗じた後)が高い方を「正面路線」とし、路線価(奥行価格補正率を乗じた後)が低い方の道路(側方路線)に「側方路線影響加算率」をかけた数値を正面路線の路線価に加えます。

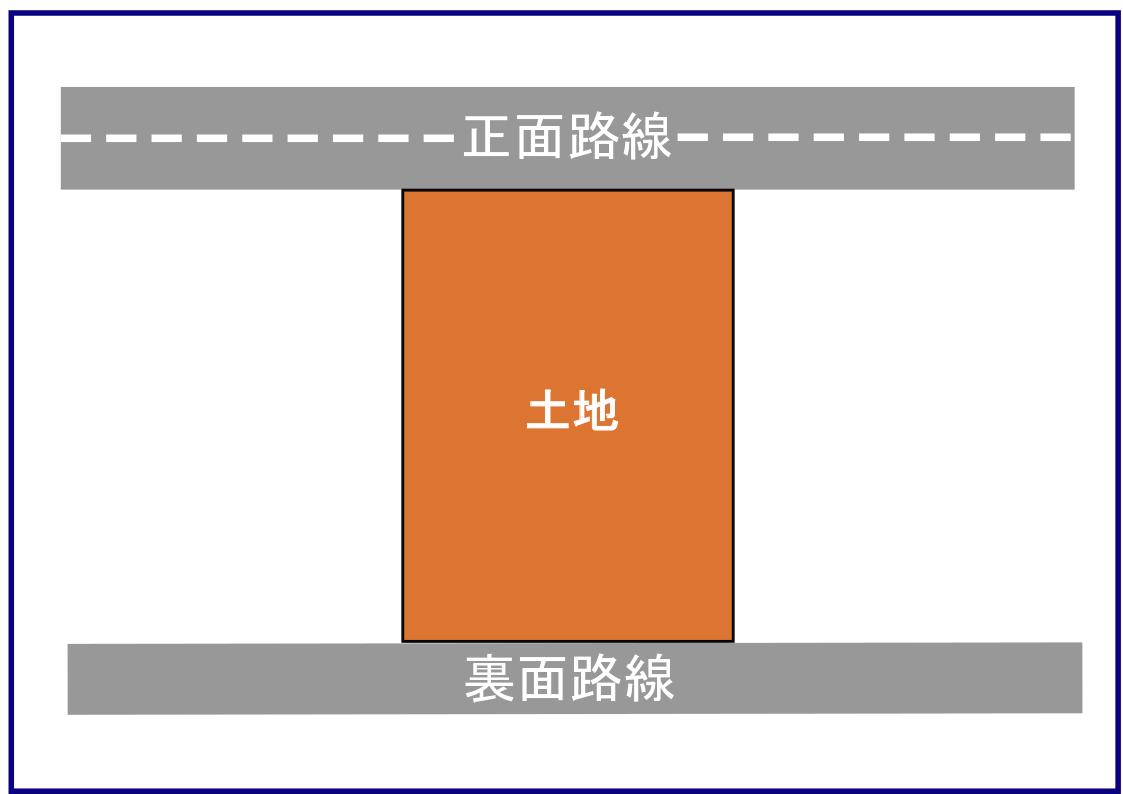

7-2-2.二方路線影響加算

二方路線影響加算とは、土地が「表と裏にある2つの道路に挟まれている」場合などに行う補正のことです。

二方路線影響加算が適用される場合、路線価(奥行価格補正率を乗じた後)が高い方の道路を「正面路線」とし、路線価(奥行価格補正率を乗じた後)が低い方の道路(裏面路線)に二方路線影響加算率をかけた数値を、正面路線の路線価に加えます。

8.【税理士が教える】土地の相続税評価額を計算するときの注意点

相続税路線価で土地の相続税評価額を計算する際は、以下の3つに注意することが大切です。

- 路線価がない地域の土地は倍率方式で評価する

- 形状や道路の接し方に応じて適切に補正をする

- 相続する土地の権利を必ず確認する

注意点を理解したうえで土地の評価を行うことで、相続税を適切に申告しやすくなります。

8-1.路線価がない地域の土地は倍率方式で評価する

路線価が設定されていない地域の土地については、路線価方式ではなく倍率方式で評価します。倍率方式では、土地の固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて、相続税評価額を算出します。

たとえば、固定資産税評価額が1,000万円の宅地を相続したとしましょう。宅地があるエリアの評価倍率が1.2である場合、相続税評価額は以下のとおりとなります。

- 相続税評価額=固定資産税評価額×倍率

=1,000万円 × 1.2倍

=1,200万円

固定資産税評価額は、毎年1月1日時点で土地の所有者である人に送付される「固定資産税課税明細書」や、土地の所在地の自治体で取得できる「固定資産評価証明書」などで確認できます。

評価倍率は、国税庁の「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」や一般財団法人資産評価システム研究センター「全国地価マップ」などで調べられます。

8-2.形状や道路の接し方に応じて適切に補正をする

路線価方式で土地を評価するときは、土地の形状や道路との接し方に応じた補正率を乗じる必要があります。また、2つの道路に面している土地の評価額を計算する際は、正面路線価を正しく決めなければなりません。

補正を誤ると、土地を過大に評価して相続税を納め過ぎてしまう恐れがあります。また、土地を過小に評価したことで本来よりも少なく相続税額を申告してしまうと、過少申告加算税や延滞税といったペナルティを課せられてしまうこともあります。

とはいえ、土地の評価は専門的な知識を持つ人でも難しい場合があります。土地を相続したときは、相続税専門の税理士や最寄りの税務署などに相談することをおすすめします。

8-3.相続する土地の権利を必ず確認する

面積や形状、道路との接し方などが同じ土地であっても、その土地に関する権利によって評価額の計算方法は異なります。

たとえば、亡くなった人が他人から借りていた土地(借地権)を相続したときは、評価額を計算する際に借地権割合を乗じなければなりません。

相続税を正しく算出するためにも、評価をする際は固定資産税課税明細書や固定資産評価証明書、登記情報、賃貸借契約書などで土地の権利をよく確認しておくことが大切です。

9.【コラム】路線価は上昇傾向にあるって本当?

国税庁が公表した令和7年分の「路線価図及び評価倍率表(財産評価基準書)」によると、標準宅地の評価基準額(平均路線価)が全国平均で対前年2.7%上昇し、4年連続の上昇となりました。全国平均は、2010年以降最大の上げ幅となります。

都道府県庁所在都市の最高路線価の対前年変動率をみると、結果は以下の通りです。

- 上昇:35都市

- 横ばい:11都市

- 下落:1都市

全国で路線価が最も高かったのは、「東京都中央区銀座5丁目銀座中央通り」(鳩居堂前)です。1㎡当たり4,808万円(前年比8.7%増)で、過去最高を記録しました。

コロナ渦からの回復が加速しており、今後も路線価は上昇傾向にあると考えられます。路線価が上がれば土地の評価額も上がり、相続税の負担も大きくなる可能性があるため、状況によっては、早い段階から節税対策を講じることが大切になってくるでしょう。

令和7年度の相続税路線価については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

(参考)令和7年分路線価公開(相続税・贈与税)

10.路線価を用いて土地の相続税評価額を求める際は税理士に相談しよう

相続税路線価は、相続や贈与で土地を取得した際の評価額を計算するために用いられます。

路線価方式で評価額を求める際は、基本的に1㎡あたりの路線価に土地の面積を乗じます。ただし、土地の形状や道路の接し方に応じた補正をしなければなりません。

また、他人から借りている土地や、他人に貸している建物がある土地などは、計算方法が異なります。

土地の評価額を正確に求めるためには、税務の専門知識が必要です。そのため、土地を相続したときは相続税専門の税理士に相談することをおすすめします。

税理士法人チェスターは、年間3,000件以上の相続税申告実績を誇る、相続専門の税理士法人です。土地の評価額を計算する際、様々な特例や減額ポイントを駆使し、税額が1円でも低くなるよう合法的に評価を行います。

すでに相続が発生された方は、「初回相談が無料」となりますので、まずはお気軽にお問合せください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。

様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ

各種サービスをチェック!

\ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

財産評価編