成年後見人がいても遺言する方法|認知症対策に有効な3つの契約

成年後見人のついている人(成年被後見人)が遺言するためには、遺言者が「一時的にでも判断能力を回復していること」「遺言の内容を理解できる状態であること」「遺言するときに2名以上の医師の立会いが必要」の条件があります。

しかし成年被後見人の判断能力が回復しているかどうかを見極めることは、簡単ではありません。立会いを引き受けてくれる医師も必要です。

成年後見人がつくことで、成年被後見人の不要な契約を取り消せます。家族や第三者による財産の使い込みを防げるといったメリットも重要です。一方で財産の運用や処分が難しいことや、相続税対策ができないといったデメリットがあります。

認知症で判断能力が低下した本人の財産は、成年後見制度以外の方法で守ることが困難です。家族や信頼できる人と財産管理の契約を結ぶことで、本人に判断能力があれば老後に備えられます。それぞれの制度や契約を使い分けることで、本人や家族の希望を実現できる可能性が高まります。

この記事の目次 [表示]

1.成年後見人がいても遺言する方法

成年被後見人にて法的に有効な遺言は可能です。しかし現実的に障壁が高いため、あらかじめ要件を確認しておく必要があります。成年後見制度の概要や遺言の種類を押さえることで、取るべき対策を確認しましょう。

1-1.成年被後見人は判断能力が不十分なため遺言が難しい

成年被後見人の遺言が難しいと言われる原因は、法が規定している要件を現実社会ですべて揃えることが困難という点にあります。

成年被後見人とは、家庭裁判所の審判を受けた者です。重度の認知症患者のように、自分の行為に対する法的な結果を認識できる能力(事理弁識能力とよびます)を常に欠く状態にあります。

成年被後見人の行為は、日常生活に関するものを除いて取消可能です。遺言については取消権の対象外であるものの、基本的には無効となります。

(成年被後見人の法律行為)

第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

(遺言能力)

第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

ただし一定の条件のもと、その有効性を認められる場合があります。

(成年被後見人の遺言)

第九百七十三条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。

2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。

1-2.成年被後見人が遺言するための3条件

成年被後見人が有効に遺言する条件は、民法973条にて以下3つが規定されています。条件を一つでも欠く場合、遺言は無効です。

成年被後見人が遺言するための3条件

- 遺言者が一時的にでも判断能力を回復した状態にあること

- 遺言者が遺言の内容とそれによる法律上の効果を理解していること

- 医師2人以上の立会いがあること

1-2-1.遺言者の判断能力が一時的にでも回復した状態にあること

成年被後見人は「事理弁識能力を常に欠いている状態の者」を指します。判断能力が一時的に回復した状態になることは、稀であるのが現実です。

ただし「まだら認知症」のように症状に波がある場合は、一時的にでも事理弁識能力が回復しており、遺言作成できる状態にあります。なお「まだら認知症」とは、記憶力の著しい低下に反して、判断力や特定の知識が残っている状態の認知症を指す俗称です。

1-2-2.遺言者が遺言の内容とそれに伴う法律上の効果を理解していること

成年被後見人に限らず、遺言を作成するためには遺言内容と発生する法的効果を理解する程度の能力が必要です。

遺言は売買契約や訴訟などの財産行為と異なり、法定代理人や成年後見人による取消権を否定します。なぜなら遺言の効力が発生するのは遺言者の死後であり、意思表示を尊重しても不利益が及ばないからです。

遺言能力を欠く恐れがある成年被後見人については、遺言できる者の範囲を広げたうえで個別の要件を規定しています。

1-2-3.遺言するときに医師2人以上の立会いがあること

判断能力の回復と遺言能力を満たしたうえで、基本的には医師2人以上の立会いがあれば遺言書を作成できます。しかし医師2人以上の立会いについては、日常的な忙しさや法律に対する認識不足などから困難であることが現状です。

医師の立会いを証明するためには、遺言書への付記や署名、押印が必要となります。そして遺言がなされる場で、2人同時に立ち会わなければなりません。しかし多忙な医師が、わざわざ遺言作成のために時間を割く余裕はないのが現実です。

また成年被後見人の遺言に対して、医師の間で立会いの規定が浸透していない場合もあります。立ち会う医師については、外科や内科などの専門領域は問われません。成年被後見人と利益相反となる可能性のある親族は、立会人になれないことを覚えておきましょう。

(証人及び立会人の欠格事由)

第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

一 未成年者

二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

1-3.成年被後見人が作成できる遺言の種類

遺言には3種類の方式があります。要件を満たす場合に限り、成年被後見人が作成可能な遺言の種類に制限はありません。

一般的に採用する自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは、以下のとおりです。

| 方式 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |

|---|---|---|

| 費用 | 無料(法務局に保管する場合は1件3900円) | 公証人への手数料が必要 |

| 手続き | 遺言内容を自書し、署名押印する | 2人以上の証人立会いのもと、遺言者の口述に基づいて公証人が遺言内容を記述し、公証役場に保管する |

| 破棄・改ざん | 自宅保管の場合、破棄・改ざんされるおそれあり | 公証役場に保管されるため、破棄・改ざんのおそれなし |

| 正確性 | 法律に反する内容が記述されていた場合、無効となるおそれあり | 公証人が法的助言を交えながら作成するため、内容が正確である |

| 秘密保持 | 誰にも内容を知られず作成できるが、発見されない可能性もある | 公証人及び2人の証人には内容を知られてしまう |

(参考:民法968条、969条|法令検索 e-Gov、自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧|法務省)

公証人と証人に遺言の内容ではなく存在のみを証明する「秘密証書遺言」もあります。ただし実益の少なさと費用面からあまり利用されていません。

2.遺言が無効かもしれないと考えたときにすべきこと

成年被後見人による遺言について疑義があり、有効性を争う場合には、以下の手順で進めることが重要です。

遺言の有効性を争う場合の手順

- 有効な遺言能力があるかどうかを確認するための資料を集める

- 集めた資料から遺言能力があるかどうかを調査する

- 遺言能力がないと判断した場合は調停や訴訟を検討する

2-1.有効な遺言能力があるかどうかを確認するための資料を集める

遺言がなされた時期に成年被後見人が有効な遺言能力を有していたかどうかの確認が必要です。具体的には、以下のような資料を収集します。

遺言能力を確認するための資料

- 医療機関への入・通院記録

- 介護サービスの利用記録

- 精神疾患に関するカルテ

- 担当医の意見書

- CT検査・MRI検査の検査画像

- 長谷川式簡易知能評価スケール

2-2.集めた資料から遺言能力があるかどうかを調査する

遺言能力の有無は、収集した資料をもとに判断が必要です。単純な遺言内容であれば、遺言能力は広く認められる傾向にあります。しかし内容が複雑になるにつれて、高度な遺言能力が必要です。

過去の判例を見ると、裁判所は簡易的な知能検査である長谷川式簡易知能評価スケール(以下、長谷川式スケール)を一つの指標としています。以下はすべて遺言を無効とした事例です。

| 長谷川式スケール (30点満点) | 遺言能力を否定して遺言を無効とした判例 |

|---|---|

| 8点 | 過去の遺言とまったく真逆の内容の遺言を行った(東京地裁 平成21年9月8日判決) |

| 9点 | 遺言者が、遺言作成と近い時期に成年後見のための診断を受けていた(東京地裁 平成26年3月20日判決) |

| 11点 | 長年介護してくれた同居親族を無視する内容の不自然な遺言を行った(東京高裁 平成22年7月15日判決) |

上記の判例は、あくまでも一つの指標です。長谷川式スケールの結果も踏まえて、専門家である精神科医の判断を仰ぎながら、遺言能力を精査する必要があります。

2-3.遺言能力がないと判断した場合は調停や訴訟を検討する

遺言内容と収集資料から遺言能力がないと判断した場合、まずは話し合いによる解決を目指しましょう。そのうえで交渉がこじれた場合は、調停や裁判による解決を図ることになります。

遺言内容から争いが生じたとしても、話し合いの場を設けることが大切です。遺言について疑義がある旨を、相手方である相続人や遺言執行者に伝えましょう。

遺言の有効無効は、相続人の立場や財産に大きく影響を与えます。訴訟までもつれるケースがあるのは事実です。

訴訟は多大な時間を必要とし、第一審だけでも準備期間を含めて1年半から2年ほどかかります。判決内容に不服があり控訴となると、半年から1年ほどの訴訟費用も必要です。訴訟はあくまでも最終手段と考え、話し合いによる解決を目指しましょう。

3.判断能力が低下する認知症に備えた早めの対策が大切

認知症となると有効な遺言が難しくなるため、判断能力が低下してしまう前に早めの対策が大切です。しかし両親へ死後に備えて遺言を作るように勧めたところで、唐突な依頼を嫌がられるケースも想定できます。

判断能力低下への対策は、任意代理、任意後見、民事信託の3つです。それぞれのメリット・デメリットを、以下の表にまとめます。

| 制度 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 任意代理 | 簡易な手続きで代理権を与えられる | 金融機関によっては、本人が判断能力を失ったあとの代理を認めないケースもある |

| 任意後見 | 法定制度のためどの金融機関も取引に応じてくれる | 任意後見監督人の選任など、手続きが煩雑 |

| 民事信託 | 手間・コストをかけずに本人が判断能力を失っても、財産管理権を失わない | 受託者が不正取引を行う可能性がある |

3-1.成年後見人がつくと本人のためでも簡単に財産を動かせない

成年後見人には、本人の利益のために財産を処分する義務があります。たとえ後見開始前に希望していた行為でも実現は困難です。

成年後見制度を利用することで、判断能力が低下した本人に代わって成年後見人が契約や財産を管理できます。そのため成年後見人には厳格な財産管理が求められ、本人の財産維持に問題が生じない範囲での財産処分が可能です。たとえば「孫の教育費を援助してあげたい」といった意向がある場合でも、成年後見人がついたあとでは実現が難しくなります。

3-2.判断能力が低下する前に検討したい財産管理に関する3つの契約

認知症に備えて検討すべき財産管理の契約は3つあります。それぞれのメリット・デメリットを比較しながら、実情に応じた契約を選択することが重要です。

認知症に備える3つの財産管理契約

- 財産管理委任契約

- 任意後見契約

- 家族信託

3-2-1.財産管理委任契約-判断能力があるうちから財産管理を任せられる

財産管理委任契約は、事故や病気により心身の状態が悪化した本人に代わって財産管理や療養看護を手続する契約です。判断能力の低下を前提としていないことに特徴があります。財産管理委任契約のメリットとデメリットは、以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ●本人の判断能力に問題がない状態からでも利用できる ●合意のみで効力が生じ、内容の自由度も高い ●本人の判断能力低下後も継続できる | ●契約の履行をチェックする機関がない ●委任者(本人)の行った契約を取り消せない ●公的な制度ではないため社会的信用が低い |

契約の履行をチェックする機関がないデメリットを補うため、司法書士や税理士などの専門家を監督者とする三者間契約も効果的です。また将来的な判断能力の低下に備えて、任意後見契約と組み合わせて利用するケースも増えています。

3-2-2.任意後見契約-判断能力の低下後に財産管理や身の回りの契約を任せられる

任意後見契約は、判断能力の低下を開始条件として、信頼できる人として選任した後見人に財産の管理を任せる制度です。任意後見契約のメリットやデメリットは、以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ●本人が信頼できる人を後見人として選任できる ●代理権の内容を具体的に決められる | ●任意後見監督人により、財産の処分が制限される ●委任者(本人)の行った契約を取り消せない |

任意後見契約は、本人の希望に沿った人を選任できる点が特徴です。本人の希望に関係なく裁判所が後見人を選任する「法定後見制度」と異なります。

任意後見制度は「移行型」と呼ばれる方式が一般的です。判断能力が低下する前に財産管理契約を締結し、低下した時点で任意後見契約に切り替えられます。

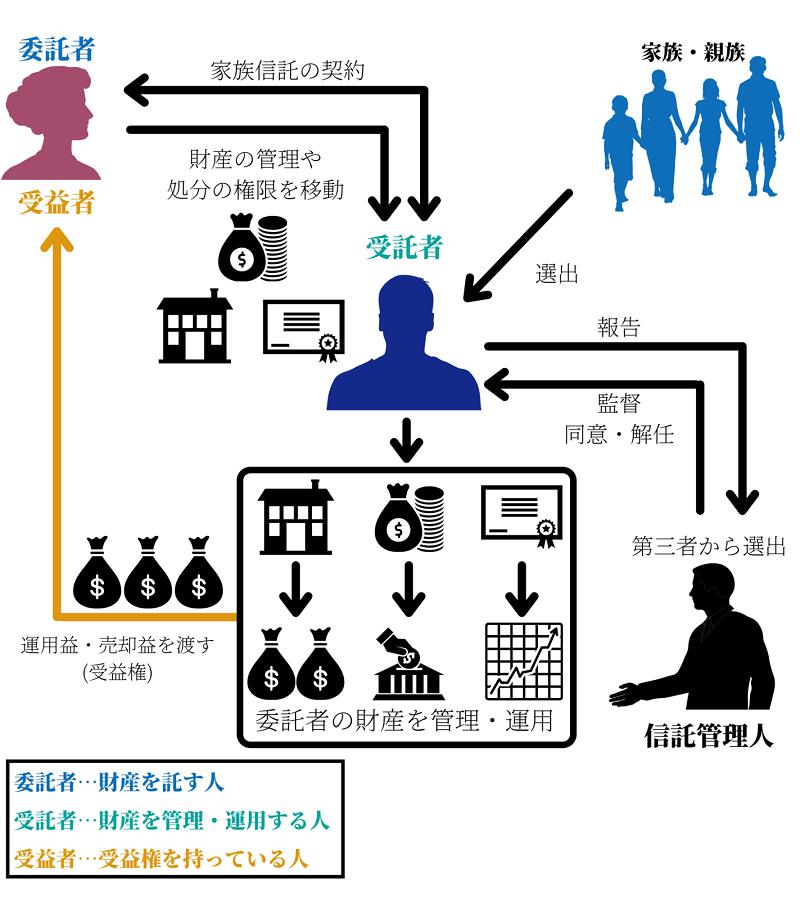

3-2-3.家族信託-契約内容の自由度が高く希望に沿った財産管理を任せられる

▲家族信託契約のイメージ図

家族信託は本人が委託者兼受益者となり、受託者として指名した親族に財産を管理運用処分する権利を渡す制度です。家族信託のメリットとデメリットは、以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ● 判断能力の低下に影響されず財産管理できる ● 受託者の裁量が大きいため柔軟に資産運用できる ● 承継者を決めることで遺産分割協議が不要になる ● 相続による遺族の負担を軽減できる | ● 権利が財産管理に限定されるため身上監護に関する契約不可 ● 受託者にならない親族との間で不公平感が生まれる ● 受託者は長期間にわたり拘束される ● 税務関連の手続きが発生する |

家族信託契約で財産権の承継者を決めることで、遺言と同様の効果を得られます。

4.認知症対策の契約を利用した事例

認知症対策として挙げた契約は、複数を組み合わせて利用したり遺言の代わりとして利用したりするケースなど、さまざまな導入事例があります。

4-1.財産管理契約と任意後見契約を利用して財産管理を任せたケース

家庭状況により、家族以外の信頼できる第三者に財産管理を委ねて、移行型の財産管理委任契約を締結したほうが安心できます。以下の導入事例は、将来的な相続争い発生への懸念から現在の悩みを解消できずにいたケースです。

移行型の財産管理委任契約により現在の悩みと将来の不安の両方を解決できた事例

老人介護施設に入居中の高齢者が、金融機関との取引や各種支払い代行など財産管理を誰かに任せたい状況でした。しかし子どもである兄弟間の仲が悪いため任せられずにいました。

本ケースの懸念材料は、子どもの一人に財産管理を委ねてしまうことです。兄弟間に不公平感を生み、関係をさらに悪化させて将来的な相続争いにつながることも考えられます。

そこで信頼できる第三者との間で財産管理委任契約を結び、判断能力が低下した時点で任意後見契約に切り替える移行型とすることで安心して財産を任せられました。

4-2.遺言の代わりとなる信託契約を利用して財産承継したケース

遺言の代わりとなる家族信託(遺言代用信託)を利用することで、相続財産をスムーズに継承できます。本来は委託者が受益者となりますが、ほかの親族や第三者を第二次受益者として指定可能です。

以下の導入事例では、自分で収入を得られない障害のある子の生活費を工面しながら、浪費や搾取を防止しています。

財産の所有権を移転することで財産を勝手に処分する危険性を解消した事例

ある高齢者は、収入のない障害者の息子に財産を相続させたいと考えています。しかし一度に相続することで、浪費したり第三者に騙されて搾取されたりする恐れがありました。

そこで健常者である娘を受託者とする遺言代用信託を設計し、第二次受益者となった息子に毎月一定額の生活費を渡すよう定めました。

5.成年後見人がつくと遺言をするのは難しいため事前の認知症対策を

成年被後見人が有効な遺言をすることは難しく、判断能力が低下する前の対策が求められます。判断能力の低下後に財産管理する場合や遺産の分け方に希望がある場合は、認知症対策に有効な制度や契約などを利用した備えが必要です。

しかし取り得る対策の選択肢から、自分に合った手段を見極めることは困難です。そこで個別のケースに応じて解決策を提示してくれる、経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。

チェスターグループには、遺産相続専門の法律事務所がございます。遺言の有効性や遺産分割をめぐるトラブルについての相談は、お気軽にお問い合わせください。

司法書士法人チェスターは、相続手続き専門の司法書士法人として、任意後見契約や遺言代用信託について一括サポートします。認知症対策の契約についての相談は、司法書士法人チェスターにお問い合わせください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。

様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ

各種サービスをチェック!

\ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続法務編