成年後見人の費用は誰が払う?報酬やトラブル防止策も解説

成年後見制度は、認知症や精神疾患によって判断力が低下した方をサポートするための制度です。後見人は原則的に誰でもなることができますが、認知症の方が相続人となる相続が発生した場合などは専門家への依頼が必要になることもあります。

成年後見人の費用は原則として本人が支払います。毎月費用がかかるため、本人や家族の負担になることもあるでしょう。場合によっては専門家への報酬を支払い続けられなくなることもあるかもしれません。

そこで、成年後見人にかかる費用相場やトラブル防止のポイントを解説します。

この記事の目次 [表示]

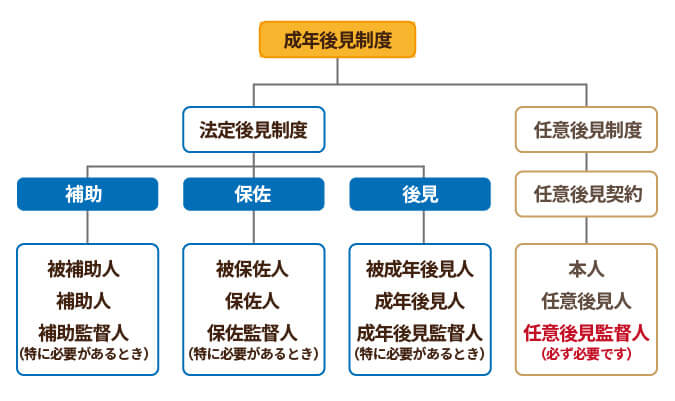

1.成年後見制度とは?成年後見と任意後見の違いは?

成年後見制度とは、判断能力が不十分な方に代わって、後見人が生活のさまざまな手続きや財産管理をサポートする制度です。成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」という2つの制度があります。

制度の違いは以下のとおりです。

法定後見制度と任意後見制度の違い

| 法定後見制度 | 任意後見制度 | |

|---|---|---|

| 特徴 | 本人の判断能力が不十分になった際、家庭裁判所が成年後見人を選任して被後見人を支援する | 本人の判断能力があるうちに、あらかじめ任意後見人や委任したい内容を契約で決めておく (本人の判断能力が欠如してから) |

| 必要な手続 | 家庭裁判所に申立て | あらかじめ被後見人と成年後見人の間で契約を結んでおく |

| 申立て できる人 | 本人・配偶者・四親等内の親族・検察官・市町村長など | 本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見人 |

法定後見制度と任意後見制度の大きな違いは、後見制度申立ての時期にあります。法定後見制度では、本人の判断能力が不十分になった際に周囲の方が家庭裁判所に申立てをして、成年後見人を選任してもらいます。

法定後見制度で成年後見人として選任されるのは弁護士や司法書士などの専門家が一般的で、毎月所定の報酬支払いが必要です。

一方、任意後見制度は、本人が十分に判断能力を持っているうちに、将来に備えて任意後見人や委任内容を決めて契約をおこなうものです。任意後見制度は後見される本人が自分で契約内容を決められるので、本人の意思を反映したサポートを受けられます。

任意後見制度では後見人への報酬の金額も、サポートを受ける本人(被後見人)と後見人が自由に設定可能です。

法定後見制度と任意後見制度は、どちらも一度被後見人の支援が開始されると原則一生涯続きます。後見人への報酬も一生涯続くため、費用の総額は高額になりがちです。

参考:「成年後見制度」の制度をわかりやすく解説!どんな制度?

2.成年後見人の費用相場と内訳【法定後見】

法定後見制度を利用した場合、かかる費用は以下のとおりです。

法定後見制度でかかる費用

| 費用の種類 | 費用 |

|---|---|

| 申立費用 | 6,000円~ |

| 基本報酬 | 月額2万円~ |

| 付加報酬 | 0円~基本報酬の50%以内 |

上記の費用は、被後見人の診断状況や財産の総額によって変動します。また、申立ての際に後見人に親族を指定しそれが通った場合には、報酬なしで成年後見制度を利用できることもあります。ただし、実際に成年後見制度を利用している方のなかで、親族が後見人になっているケースは2割弱と少数派です。

後見人は被後見人の財産に関する帳簿をつけ、それを定期的に裁判所に報告するなど、義務づけられた作業があります。また、親族が後見人になっていると、相続が発生したときに後見人と被後見人が利害関係者になるため、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することが多いようです。

専門家への報酬は、基本的には被後見人の財産から自動的に差し引かれる形となりますが、支払いに不安のある人は自治体に相談しましょう。申立てにかかる費用は自治体によっては助成の対象となります。

参考:最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況―令和6年1月~12―」

2-1.申立費用は最低6,000円台から

家庭裁判所に成年後見人制度の利用を申し立てる際、以下の申立費用が必要となります。

申立費用の内訳

| 収入印紙 | 3,400円 (内訳:800円分+2,600円分) |

|---|---|

| 送達・送付費用 | 3,270円 (内訳:500円×3 + 100円×5 + 84円×10 + 63円×4 + 20円×5 + 10円×6 + 5円×2 + 1円×8) |

| 鑑定費用 | 鑑定が必要な場合のみ5万円~20万円 |

| 医師の診断書の作成費用 | 病院ごとに異なる(数千円) |

| 住民票・戸籍抄本 | 500円~ |

| 登記されていないことの 証明書の発行手数料 | 収入印紙300円分 |

上記のなかでも、鑑定費用以外の手数料は必須です。例えば鑑定なし、医師の診断書作成にかかる費用を3,000円とすると、申立費用は1万470円となります。すでに診断書や住民票が手元にあれば、あらためて取得する必要はありません。

鑑定とは、裁判所が医師に依頼して被後見人の判断能力をあらためて判断する手続です。鑑定は必要ないと判断される場合もあるため、申立時に費用を支払っておく必要はありません。万が一鑑定が必要となった場合は、10万円前後の費用を被後見人の財産から清算します。

2-2.基本報酬は毎月2万円から

東京家庭裁判所の後見センターによれば、成年後見人の基本報酬は月額月2万円が目安とされています。ただし管理する財産の額が大きい場合は、その分成年後見人の業務も煩雑になるため、以下のとおり基本報酬も高額になります。

基本報酬の目安

| 成年後見人が管理する財産の額 | 基本報酬の目安(月額) |

|---|---|

| 1,000万円未満 | 2万円 |

| 1,000万~5,000万円以下 | 3~4万円 |

| 5,000万円を超える | 5~6万円 |

毎月の報酬額は家庭裁判所が決定します。原則的には一生涯かかる費用なので、総額は大きくなります。

2-3.状況に応じて付加報酬が発生

成年後見人の業務にイレギュラーな作業が発生した場合、状況に応じて付加報酬が発生します。付加報酬は基本報酬と同様に、金額は裁判所で決定されます。イレギュラーな業務とは、例えば以下のとおりです。

付加報酬が発生する可能性のある成年後見人の業務

- 被後見人の代理人として裁判をおこない財産を増額した場合

- 被後見人の代理人として遺産分割調停を申立て、財産を増額した場合

- 被後見人の療養看護費用を捻出する目的で、居住用の不動産を任意売却した場合 など

上記以外にも付加報酬が発生することはあります。付加報酬の割合は東京家庭裁判所の後見センターによれば、基本報酬の50%以内が目安です。基本報酬が月額2万円の場合は、付加報酬は多くても月額1万円と考えましょう。

2-4.親族が成年後見人の場合は報酬を請求しなくてもよい

配偶者や子どもなどの親族が成年後見人になった場合、報酬を受け取るかどうかは本人の自由です。なお、親族も先に紹介した金額の目安に沿って報酬を請求できます。

しかし「わざわざ報酬を請求しなくても被後見人の財産は将来的に相続で受け取ればよい」といった考え方から、報酬を受け取らない人も少なくありません。また報酬を受け取るには家庭裁判所へ年に1回、報酬付与の申立てをして審理を受ける手間があります。そのため、あえて報酬を請求しない人もいます。

3.任意後見人の費用相場と内訳

任意後見制度を利用した場合、費用相場は以下のとおりです。

任意後見人の費用相場

| 費用の目安(月額) | |

|---|---|

| 親族が任意後見人になった場合 | 0~5万円 |

| 弁護士や司法書士が任意後見人になった場合 | 3万~6万円 |

| 任意後見監督人 | 1万~3万円 |

任意後見人を監督するのが任意後見監督人です。任意後見契約の効力は、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて生じます。また任意後見人は、任意後見監督人の監督の下に契約で定められた特定の法律行為を本人に代わっておこないます。

また、任意後見制度の場合はあらかじめ後見人を契約書で決めておくため、法定後見制度のように申立諸費用がかからないのも特徴です。

3-1.任意後見契約にかかる費用は約2万円+専門家への報酬

任意後見制度も、公正証書契約を締結する際に約2万円の費用がかかります。また、任意後見契約を締結する際は、被後見人の希望通りの生活を送るために十分な支援を受けられるよう、専門家に契約内容の確認や手続きを依頼するのが一般的です。その際は別途専門家への報酬も必要となります。

任意後見契約にかかる費用は、以下のとおりです。

- 公正証書作成手数料:11,000円

- 枚数加算:公正証書の枚数が4枚を超える場合は1枚ごとに250円かかる

- 正本・謄本の作成費用:250円(1枚ごと)

- 登記手数料:2,600円

- 登記嘱託手数料:1,400円

- 郵送料:書留で送る郵送料

- 専門家への報酬:契約内容の作成や手続を専門家に依頼した場合、初期費用として5~15万円程度かかる

任意後見制度では、被後見人になりうる本人が認知症などにならず、契約が発効されないこともあります。その場合、任意後見契約にかかる上記の費用は必要となりますが、後見人に支払う報酬は不要です。

3-2.親族が後見人になった場合の費用は0円の場合も

親族に払う費用は被後見人と任意後見人になる人の間で、あらかじめ決定します。そのため0円の場合もあれば、月5万円と設定されることもあります。親族が任意後見人になる場合、法定後見制度とは異なり費用の上限や目安はありません。しかし、契約書上は月3万円か5万円と定めておくケースが多い傾向にあります。

3-3.専門家が後見人になった場合に払う費用は月額約4万円

弁護士や司法書士が任意後見人となる場合、費用の相場はおよそ月3万~5万円です。平均して月額4万円ほどと考えておきましょう。また法定後見人の場合と同様、以下のような業務が発生したときは別途追加報酬を請求される場合があります。

付加報酬が発生する可能性のある成年後見人の業務

- 被後見人の代理人として裁判をおこない財産を増額した場合

- 被後見人の代理人として遺産分割調停を申立て、財産を増額した場合

- 被後見人の療養看護費用を捻出する目的で、居住用の不動産を任意売却した場合 など

参考:相続に強い弁護士|選び方と手続き別費用について徹底解説

3-4.任意後見監督人の費用相場は月額約2万円

▲任意後見制度を利用する場合、任意後見監督人は必須

任意後見監督人の費用相場は月額1~3万円です。親族が任意後見人となった場合、監督者として家庭裁判所から「任意後見監督人」を選任してもらう必要があります。任意後見監督人の選任には、別途家庭裁判所への申し立てが必要です。

任意後見監督人には弁護士や司法書士が選任されるケースが多く、報酬は家庭裁判所が決定します。

3-5.任意後見人の費用は契約書に明記

任意後見人に支払う費用は、契約書にしっかり明記しておきましょう。親族が任意後見人になる場合も、同様です。任意後見契約は、口約束や任意の書式による契約書での締結が認められていません。公正証書での締結でのみ有効とされます。

公正証書での締結は面倒に思えるかもしれませんが、しっかりと契約書を残しておくことでのちの相続トラブルを回避できます。締結の方法に不安がある場合は、最寄りの公証役場に問い合わせましょう。

なお任意後見人の報酬に、家庭裁判所は関与しません。そのため親族が任意後見人になり、報酬を受け取るか迷っている場合は、契約書にある程度の金額を記載しておくとよいでしょう。契約書に定めた金額を受け取るか受け取らないかは、任意後見人の自由です。

4.成年後見の費用は全国一律?地域によって費用は異なる?

成年後見制度における後見人の報酬額は全国一律ではありません。厚生労働省の資料によると、後見人の報酬額は全国平均で月額2万8,600円となっています。高等裁判所管轄地別の平均年間報酬額は以下のとおりです。

引用:厚生労働省「報酬に関する調査報告書」

地域ごとに見ると、関東地方が最も高く月額平均3万1,000円です。報酬額が最も安いのは、九州地方の月額平均2万2,000円となっています。

このように、地域によって月額1万円ほど報酬額に開きがあることがわかります。

5.成年後見人の費用は誰が払うもの?

成年後見人への報酬や申立ての費用は、原則的には被後見人本人の財産から支払います。しかし、法定後見制度を利用する場合、すでに被後見人は判断能力が低下している状態なので、どのように費用の支払いをおこなうべきかを不安に感じる方もいるでしょう。

また、被後見人になりうる方が生活保護を受けている場合など、後見制度を利用したほうがよい状況でも、費用の支払いが難しいケースもあります。後見制度の利用にかかる費用を誰が支払うのかについて解説します。

5-1.原則的には被後見人自身が払う

成年後見人の費用は、基本的に被後見人自身が支払います。被後見人とは後見人に監督される側の人のことです。家事事件手続法第二十八条でも、基本的に被後見人が費用負担すると記載されています。

(手続費用の負担)

第二十八条 手続費用(家事審判に関する手続の費用(以下「審判費用」という。)及び家事調停に関する手続の費用(以下「調停費用」という。)をいう。以下同じ。)は、各自の負担とする。

2 裁判所は、事情により、前項の規定によれば当事者及び利害関係参加人(第四十二条第七項に規定する利害関係参加人をいう。第一号において同じ。)がそれぞれ負担すべき手続費用の全部又は一部を、その負担すべき者以外の者であって次に掲げるものに負担させることができる。

一 当事者又は利害関係参加人

二 前号に掲げる者以外の審判を受ける者となるべき者

三 前号に掲げる者に準ずる者であって、その裁判により直接に利益を受けるもの

引用:e-Gov法令検索「家事事件手続法第二十八条」

しかし被後見人は認知症や精神障害などで判断能力に欠けるため、自ら支払いできないケースが多くあります。そのため、実際は後見人が自ら被後見人の財産から必要な額を差し引いて報酬とする流れが一般的です。

5-2.被後見人が払えない場合は関係者が支払う

被後見人の財産が少ないために費用を払えず、家族が負担するケースも少なくありません。この場合は成年後見の申立人が家庭裁判所に別途「費用負担命令」を申し立てます。そして費用負担命令が家庭裁判所に認められると、被後見人以外の関係者に費用を請求できます。

ただし関係者が支払う費用のなかに、弁護士や司法書士費用は含まれません。そのため、弁護士や司法書士費用は被後見人の自己負担となります。費用負担命令で親族として費用を払えない場合や被後見人の財産から費用を捻出できない場合は、自治体の支援や法テラスなどのサービスを利用しましょう。

費用が払えない場合の対策は、後ほど詳しく紹介します。

5-3.生活保護を受けていても成年後見人制度は利用可能

生活保護を受けていても、成年後見人制度は利用可能です。被後見人はもちろん、その家族が生活保護を受けていても何ら問題はありません。通常どおり申立てをおこなえば、成年後見人制度を利用できます。むしろ生活保護を受けていると、自治体から費用の助成を受けられるケースもあります。費用に不安がある場合は、これから紹介する支援制度を利用しましょう。

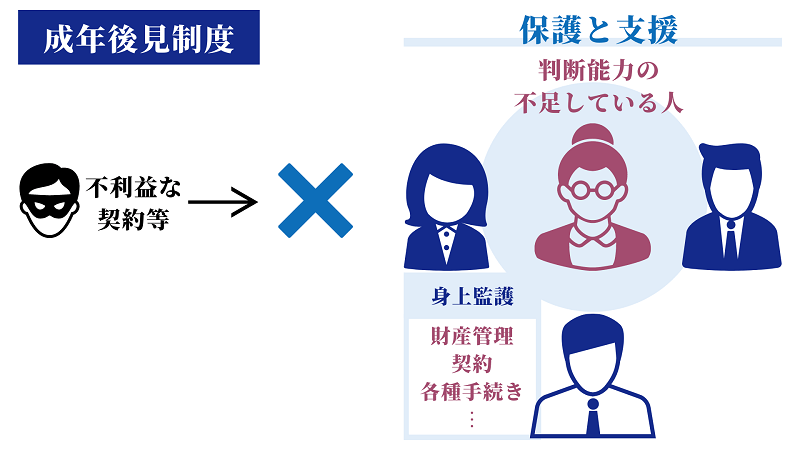

よく「成年後見人制度は財産のある人が利用するもの」と思われるケースもありますが、それは間違いです。成年後見人制度は判断能力の不足している人が不利益を被らないよう、第三者が監督することを目的としています。そのため、財産の多さは利用に関係ありません。

また成年後見人は財産管理以外にも、被成年後見人の生活や健康の維持、療育等に関する仕事をおこないます。これを「身上監護」と呼び、被成年後見人が一人暮らししている場合や家族の目が細部までなかなか届かない場合も安心です。

▲成年後見制度は判断能力の不足している人の財産管理と身上監護が目的

参考:「成年後見制度」の制度をわかりやすく解説!どんな制度?

6.どうしても成年後見人の報酬を支払えないときの対処法

成年後見人の費用が支払えない場合、取るべき対策は主に以下の2種類です。

成年後見人の費用が支払えない場合の対策

法テラスを利用すると直接弁護士や司法書士に相談したときよりも安い費用相場となります。一方、自治体がおこなう支援事業の内容はさまざまです。そのため被後見人が居住する地域によって、どちらを利用するほうが負担額を少なくできるかは一概にいえません。

費用に困ったらどちらも検討し、支払う金額がより少ないほうを選びましょう。

6-1.法テラスで費用を立て替え

法テラスで費用を安く立て替えてもらい、あとから少しずつ返済していく方法があります。法テラスとは収入が一定水準以下の人を対象に、相場よりも安く弁護士や司法書士のサービスを提供する組織です。法テラスに成年後見制度を依頼すると、かかる費用は以下のとおりとなります。

法テラスの成年後見制度利用料金

| 相談料 | 無料 |

|---|---|

| 実費 | 2万円 |

| 着手金 | 8万8,000円 |

※報酬金はありません。鑑定料(5万~10万円)が追加となる場合があります。

法テラスは、相談だけであれば無料で利用できます。契約した場合は、一度費用を法テラスに立て替えてもらったうえで月額5,000円から1万円の分割払いが可能です。なお生活保護を受けている場合は、別途申請すると立替金を免除できます。

6-2.自治体の「成年後見制度利用支援事業」を利用

各自治体の「成年後見制度利用支援事業」を利用するのも1つの手段です。各自治体では法テラスと同じく、経済的に困窮した人にも成年後見制度を利用できるように支援をおこなっています。支援の内容は自治体により異なるため、あらかじめ被後見人の住所地を管轄する行政機関の支援事業の内容を確認しましょう。

例えば、東京都葛飾区では「社会福祉法人 葛飾区社会福祉協議会」が以下の費用助成をおこなっています。

東京都葛飾区で助成対象となる費用

- 申立費用(申立手数料・登記手数料・予納郵券代(返還分を除く))

- 鑑定費用(家庭裁判所で実施される鑑定に要する費用)

- 成年後見用診断書作成料

特に鑑定費用は5万円以上かかるケースが少なくありません。こうした費用の助成は大きいでしょう。

ただし、助成を受けるにはいくつかの条件があります。葛飾区の場合、助成の条件は以下のとおりです。

【申立助成の対象者及び要件】

1 申請時にア、イの要件をすべて満たしている被後見人等本人

2 申立費用を負担した 1 の被後見人等本人の親族等で、申請時にイの要件を満たしている方

ア 葛飾区内に住所を有しているか又は葛飾区外であっても葛飾区長による措置等を受けていること。

イ 次のいずれかに該当すること。

①生活保護受給者

②中国残留邦人法等による支援を受けている者

③次の全てを満たしている者

・申請日の属する年度の特別区民税又は市町村民税が非課税の世帯に属すること。

・世帯の預貯金等の合計額が、100 万円以下であること。

・世帯員が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと。

引用:葛飾区社会福祉協議会「成年後見制度利用助成金のご案内」

被後見人が葛飾区内に住んでおり生活保護を受けているか、経済力が一定水準以下であれば助成を受けられます。支援事業を利用する際はこうした条件もチェックしておきましょう。

7.成年後見人の費用に関してありがちなトラブルと回避方法

成年後見制度では、利用する期間が長くなるにつれて後見人や後見監督人への報酬の総額が大きくなる傾向にあります。このように成年後見制度における費用に関してありがちなトラブルと、それを回避する方法を解説します。

7-1.専門家への報酬が高額になりすぎる

法定後見制度では裁判所が成年後見人の報酬を決定するため、想定以上に高額になることがあります。実際には被後見人が保有する財産の金額によって報酬額は決まるため、支払いが困難なほど高額になるケースは少ないはずです。

しかし、途中で財産が減少したり報酬の支払いが負担になったりしたときは、6.どうしても成年後見人の報酬を支払えないときの対処法で紹介したとおり、法テラスや自治体の「成年後見制度利用支援事業」を利用することを検討しましょう。

また、判断能力が低下する前にできる対策としては、任意後見契約の締結をおすすめします。任意後見制度では、被後見人自身が事前に報酬額を設定できるからです。

ただし、任意後見制度では「後見監督人」を置くことが義務づけられています。後見監督人は弁護士や司法書士などの専門職で、後見監督人への報酬も必要です。そうであっても、後見監督人への報酬は後見人への報酬より低額なので、法定後見制度を利用するよりも費用の負担は軽くなる可能性があります。

7-2.任意後見での後見監督人報酬が負担になる

任意後見制度では後見監督人が必須で、後見監督人への報酬が月額1万~3万円程度必要になります。後見人への報酬も含めると、被後見人の負担が大きくなる可能性があります。

頼れる家族がいる方は、報酬が発生しない「家族信託」の利用を検討してみてはいかがでしょうか。家族信託とは、財産を保有する方が認知症などによって財産管理ができない状態になったときに、事前に信任された家族が財産の管理や処分をおこなえるようにする信託契約のことです。

家族信託を利用すれば、家族間で財産の管理や運用を柔軟におこなえます。また、後見制度のように裁判所が関与することなく、後見人への継続的な報酬も発生しません。

ただし、家族信託では家族間の信頼関係が不可欠です。こちらの記事で家族信託について詳しく解説しているので、万が一に備える際に任意後見制度と家族信託のどちらが適しているのかを考えるヒントにしてください。

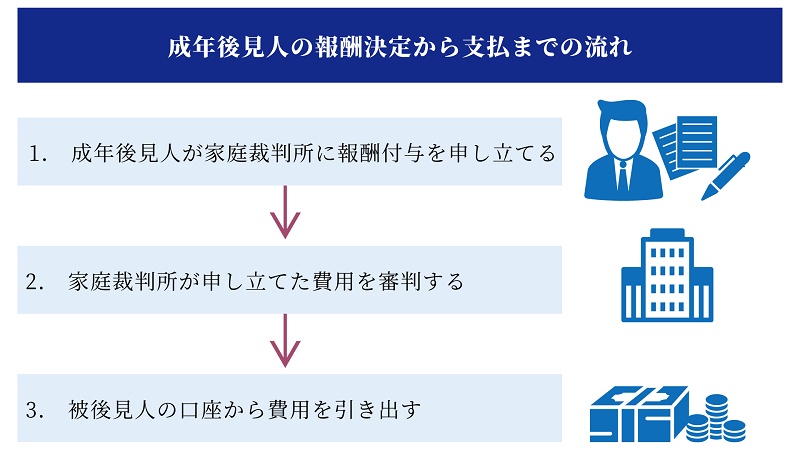

8.成年後見人の報酬決定から支払までの流れ

成年後見人の報酬決定から支払までの流れは、以下のとおりです。

▲成年後見人が親族でも第三者でも同様の流れ

上記の流れは、成年後見人が親族でも第三者でも同様です。特に親族が成年後見人になった際は、手順に注意しましょう。

親族が成年後見人として報酬付与を申立てる場合は、後見等開始の審判をした裁判所に対して以下の書類を提出します。

報酬付与の申立てに必要な書類

- 申立書

- 報酬付与申立事情説明書

- 後見等事務報告書

- 財産目録

- 財産目録記載の財産の裏付け資料

- 収入印紙(800円)

- 郵便切手(84円×1枚)

このうち報酬付与の申立てにのみ必要となるのは、申立書と報酬付与申立事情説明書の2点です。後見等事務報告書や財産目録、裏付け資料は成年後見人の業務を定期報告する際にも用いる書類です。どれも裁判所のホームページに指定のひな型や記入例が掲載されているため、参考にしてみてください。

なお資料の提出は、直接裁判所の窓口に持っていく方法でも郵送でも問題ありません。

参考:裁判所「報酬付与の申立てについて」

参考:裁判所「後見等事務の自主報告書式等について」

9.まとめ

成年後見人の費用は、サポートを受ける被後見人本人が支払うのが原則です。成年後見人に関する費用としては、法定後見の申立てや任意後見契約の締結など初期費用としてかかるものだけではなく、後見人や後見監督人への報酬など継続的に発生するものがあります。

成年後見制度を利用する方の6割以上が、認知症をきっかけに利用を始めています。認知症は進行を遅らせることは可能ですが、急激に症状が改善するケースはあまり多くありません。そのため、一度利用を始めると、生涯にわたって後見制度と付き合っていくことがほとんどで、後見人や後見監督人への報酬も一生涯続きます。被後見人の医療や介護にかかる費用なども必要になると、報酬の支払いが困難になることもあるでしょう。

その場合は、法テラスを利用したり自治体や家庭裁判所への相談をしたりすることで、費用の立て替えや助成を受けられる可能性があります。費用面で不安がある方は、ぜひ司法書士法人チェスターへお問い合わせください。実績豊富な司法書士がご事情に合わせて、最適な方法をご提案します。また、あわせて遺言書の作成や遺産分割協議などのご相談も可能です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。

様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ

各種サービスをチェック!

\ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続法務編