遺言書の正しい読み方-法的効力を持つ「いごんしょ」の全て

遺言書の読み方は、「ゆいごんしょ」と読むのも「いごんしょ」と読むのも正解です。

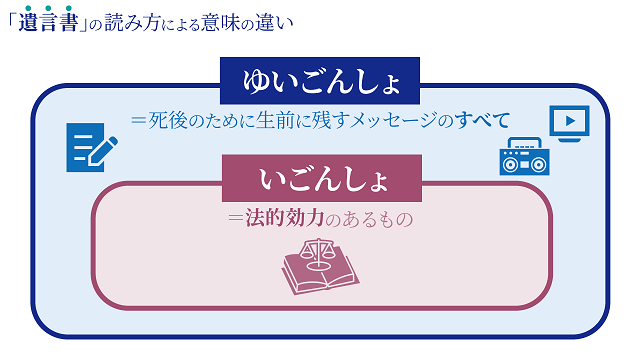

2つの言葉には意味の違いがあり「ゆいごんしょ」とは広い意味で死後のために生前に言い残したり、書き残したりしたもののこと全般をいいます。

対して「いごんしょ」は、その中でも法的な効果を持ち、主に法律家が使う言葉です。

法的効力をもつ「いごんしょ」について、メリット・デメリットや作成方法をより深く理解しておくことで、死後に自分の遺言をしっかり実現できます。

この記事の目次 [表示]

遺言書の読み方による意味の違い-法的な効力をもつのは「いごんしょ」

▲「ゆいごんしょ」「いごんしょ」のイメージ図

▲「ゆいごんしょ」「いごんしょ」のイメージ図

「ゆいごんしょ」とは、死後に備え生前に言い残す言葉の総称です。対して「いごんしょ」は、生前に言い残す言葉の中でも法的効力のあるものだけを示します。両者ともに死後に備えて生前に遺す言葉を意味しますが、法的効力のあるものを示したいときは「いごんしょ」が適切です。

遺言書の読み方「ゆいごんしょ」-死後のために残した言葉や文章全般を指す

▲「ゆいごんしょ」になりうるものの一覧

▲「ゆいごんしょ」になりうるものの一覧

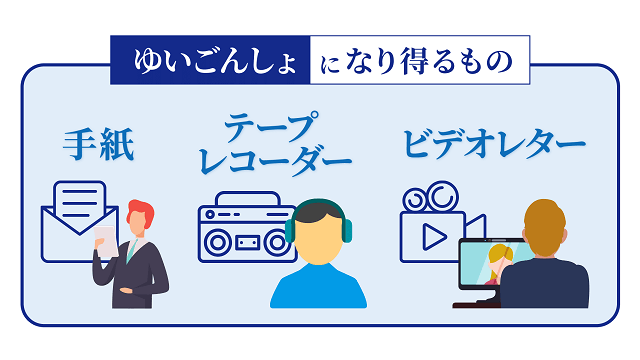

死後のために、生前準備していたメッセージはすべて「ゆいごんしょ」になります。

家族やお世話になった人に感謝の気持ちを伝えるために、生前に「手紙」を準備する。

自分のお葬式の時に来てもらった人に言葉を伝えるために「ビデオレター」を撮っておく。

人生の半分以上を一緒に歩んできた妻や夫に、感謝の気持ちを込めた「テープレコーダー」を準備する。これらすべてが「ゆいごんしょ」です。

親族全員に向けて手紙を残した事例

家族関係:本人(85歳)、夫、子ども3人、孫6人

85歳になり自分の年齢が平均寿命に近づいたころ、夫や子ども、孫にも恵まれ幸せな人生を送ってきました。これまでの感謝の気持ちと、これからの人生で大切にしてほしいことを伝えてから死を迎えたいのが私の一番の願いです。

どうやって伝えようか考えたとき、それぞれ宛に手紙を書くことにしました。手紙にした理由は、昔から字を書くことが好きだったこともありますが、なにより本人だけに直接想いを伝えたかったから。そして、人生で困ったときに見返して欲しいという思いがあったためです。

夫や友人に向けてビデオレターを作った事例

家族関係:本人(80歳)、夫、子ども2人

家族や友人に恵まれた人生でした。週刊誌の「この世を去る前にやっておくこと」という特集を目にし、死後のために何かメッセージを準備しておきたいと考えるようになりました。

メッセージを残したい人は人生の節目でお世話になった3人(夫、学生時代からの友人、40年以上の付き合いになるご近所さん)。言葉や表情など一番想いが伝わるのが動画と考え、3人それぞれに向けてビデオレターを残すことにしました。80歳になる年の誕生日に、作ったビデオレターを渡して欲しい人のリストとともに子どもに託しました。

妻に向けてテープレコーダーを作った事例

家族関係:本人(75歳)、妻、子ども3人

妻には大変感謝しています。普段は恥ずかしくて感謝の気持ちをなかなか伝えられませんが、いつか伝えたいとずっと思っています。そんなとき友人から「終活」について話を聞き、死後のためにメッセージを残すことに。

交際していたころはお互いの誕生日にメッセージを残しプレゼントとして送りあっていました。お互いの幸せな思い出を懐かしみつつ、死後のメッセージとしてテープレコーダーを残すことにしました。

遺言書を遺すことは「終活」の一部であり、エンディングノートを書くことなども注目されています。「ゆいごんしょ」の遺し方は自由です。法的な効力はありませんが、身近な人に感謝の気持ちを伝えられます。

遺言書の読み方「いごんしょ」-死後に法的効力をもつ法律の規定に沿った書面を指す

▲「いごんしょ」になり得るもの

▲「いごんしょ」になり得るもの

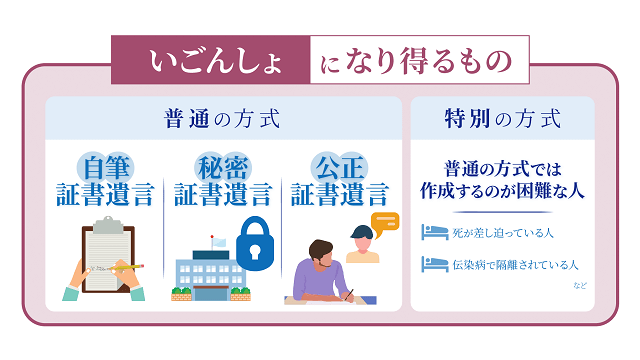

「いごんしょ」になり得るものは、民法967条から第975条までのルールに従って作成されたもののみです。

特別の方式は、死が差し迫っている人や伝染病で隔離されている人など、普通の方式では「いごんしょ」の作成が難しい人向けのものです。証人の人数や本人の自署・捺印の有無など状況に応じてルールを変更しています。

参考:民法第967条~第984条|法令検索

「いごんしょ」の効力

- 自身の財産の具体的な分け方を生前に決められる

- 財産を受け取る人の事前承諾は不要

- 相続人以外の人にも財産を残せる

- 「いごんしょ」で内容を実現する人を指定できる

「いごんしょ」の留意点

- 作成時に意思判断能力があること

- 遺留分に気をつけて財産配分すること

- いつでも自由に書き換え、取り消しができること

- 遺言者の死亡の時から効力を生じること

※意思判断能力とは、「いごんしょ」の内容や「いごんしょ」の結果がどうなるか理解できる能力のこと

遺言による相続分の指定

第902条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。

引用:民法第902条|法令検索

民法第902条によると、前二条つまり法定相続分の規定に関係なく相続分を決めることができるとあります。これは遺言自由の原則(遺言者の意思の尊重)によるものであり、財産の分け方は法定相続分に優先します。

ただし、兄弟姉妹以外の相続人には、最低限財産を受け取る権利である遺留分が確保されています。遺留分に関する規定に違反することはできませんが、そのような「いごんしょ」を書いても、無効になるわけではありません。

遺言書の3つの種類-違いを理解しトラブルを避ける

| 種類 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 | |

|---|---|---|---|---|

| (自宅等保管) | (法務局保管) | |||

| 作成者 | 公証人 | 遺言者本人 | 遺言者本人 | |

| 作成方法 | 遺言者の話した内容を公証人が筆記し作成 | 遺言の全文・日付・氏名の自書と捺印 (実印・認印・拇印いずれも可) 財産目録はワープロ作成可 | 本人が遺言書に署名・押印した後、封筒に入れ封印して公証役場で証明してもらう | |

| 証人 | 2名以上 | 不要 | 公証人1名・証人2名以上 | |

| 保管 | 原本:公証役場 | 自宅 | 法務局で原本と画像データ保管 | 自宅 |

| 家庭裁判所の検認 | 不要 | 必要 | 不要 | 必要 |

| 費用 | 公証役場費用がかかる(財産額・配分により変動) | なし | 申請:1件3900円 証明書の請求 1通1400円 | 1万1000円 |

▲遺言書3つの種類の比較

死後に法的効力をもたせることができる「いごんしょ」。

死後財産の分け方に法的効力をもたせたい場合は、民法で定められた3つのいずれかで作成する必要があります。

- 自筆証書遺言:自分ひとりで作成から保管までできる

- 公正証書遺言:法律実務の経験豊富な公証人に作成と保管を任せることができる

- 秘密証書遺言:内容を誰にも知られずに作成できる

特徴をふまえた上で自分にあった方法で遺言書を作成するのがよいでしょう。

1.自筆証書遺言-自分で作成と捺印を行う

| 自筆証書遺言 | ||

|---|---|---|

| 自宅等保管 | 法務局保管 | |

| 作成方法 | 遺言書の全文・日付・氏名の自署・捺印(実印・認印・拇印全て可) 財産目録はワープロで作成可(ページごとに氏名の自署捺印要) | |

| 検認 | ・家庭裁判所の検認必要 ・相続人立会いのもと遺言書を開封 | ・不要 作成時に遺言書の方式の適合性を確認しているため |

| 費用 | 無料 | ・申請:1件につき3900円 ・証明書の請求:1通あたり1400円 |

| メリット | ・一人で作成でき手続きが簡単 ・費用が一切かからない | ・偽造・紛失の危険性がない ・相続発生時に検認が不要 |

| デメリット | ・形式不備で無効の可能性あり ・偽造・紛失の危険性がある ・発見してくれるか不明 ・作成時の意思能力判断が曖昧 | ・内容の相談には応じない ・内容で実現できるかは不明 ・作成時の意思能力判断が曖昧 |

特徴は、自分ひとりで遺言書を作成できる点です。自宅で保管しておけば誰にも知られず、費用もかけず作成できます。

遺言書の形式不備に気づかないことや、ほとんどを自筆で作成するため、字を書くことが困難な人にとっては大変な作業になる点はデメリットです。また、誰にも知らせず作成していた場合、相続が発生したあとに誰からも気づかれない可能性があります。

後述する法務局の保管制度を利用しない場合は、相続が発生した後に検認が必要という点も特徴です。相続が発生したあと、家庭裁判所に申し立てをし、検認終了後、相続手続きがはじまります。残された人にとって、検認は時間と手間がかかる作業です。

検認とは、家庭裁判所において、検認した日を基準として遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造や変造を防止する手続きです。相続人が家庭裁判所にて立会いのもと、遺言書の内容を確認します。

検認手続きは、遺言書の有効か無効かを判断する手続きではなく、あくまで遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。

自筆証書遺言は、財産内容がシンプルで費用をかけずに遺言書を作成したい人に向いています。

- 持っている財産・相続人の数・配分がシンプル

- 年齢が若いためいったん簡単に遺言書を作っておきたい

- 費用をかけてまで遺言書を作成しようとは思わない

- 遺言書作成を公にしたくない

財産の内容や相続人の関係がシンプルである場合、わざわざ費用をかけて遺言書を作成する必要はありません。年齢が若い場合は、今後内容を変更することも想定していったん作成しておくなどの考えをもつ人もいます。また形式要件さえ守れば、費用をかけずに有効な遺言書を作成できる点が魅力です。

参考の書籍も多く出版されているため、確認しながら書くとよいでしょう。

法務局での保管制度がスタート

2020年7月から、法務局における自筆証書遺言の保管制度がスタートしました。遺言書を作成した人は、法務大臣の指定する法務局に保管を申請します。相続発生後に、相続人や受遺者は、全国にある遺言書保管所にて、遺言書が保管されているかどうかを調べること(「遺言書保管事実証明書」の交付請求)、遺言書の写しの交付を請求すること(「遺言書情報証明書」の交付請求)ができます。

また、保管している遺言書保管所において閲覧することも可能です。

申請は本人ひとりで行います。申請によって保管していることが相続人に知られることはありません。しかし相続発生後に法務局へ確認してもらう必要があるので、遺言書が法務局で保管されていることを家族の誰かに伝えておきましょう。

保管申請時に、法務局において遺言書の方式の適合性(氏名の自署・押印・日付の有無)を外形的に確認してくれます。保管時に確認が行われるので、相続発生後の検認は不要です。検認が不要なこの制度を利用すれば、偽造や紛失の危険性もなく相続人の負担が軽減されます。

自筆証書遺言を選ぶケース

【事例】

家族構成 本人(70歳)、妻、長男、長女

財産内容 不動産(自宅)、金融資産(銀行・証券会社)

私の家族は仲がいいので相続でのもめ事は心配する必要がないと思っていました。

財産も自宅と銀行や証券会社に預けているお金だけで、複雑なものは一切ないです。昨年他界した兄の奥さまから、相続で子どもたちが揉めていることを聞きました。原因は兄と弟の財産の分け方です。生前多くの資金援助を受けていた兄と相続で配分が同じなのは納得いかないと弟は言っているようです。奥さまは、生前に財産の分け方を決めてくれていれば揉めることはなかったのにと言っています。何より相続で兄弟の関係性が悪化することを悲しんでいました。

身近で揉めている話を聞き不安になった私は、家族のために遺言書を作ることに。財産の内容がシンプルなので、調べれば自分で書けると思いました。保管も法務局にしておけば安心です。わざわざ費用をかける必要はないと思い、自筆証書遺言を選びました。

2.公正証書遺言-公証役場にて公証人に作成してもらう

| 公正証書遺言 | |

|---|---|

| 作成方法 | 遺言者が話した内容に基づき公証人が遺言書を作成し、遺言者・公証人・2名以上の証人が立会いのもと署名・押印する |

| 保管 | 公証役場で原本・遺言者が謄本・遺言執行者が正本を保管 |

| 検認 | 不要 |

| 費用 | 公証役場へ払う費用がかかる(財産内容・配分によって費用は変わる) |

| メリット | ・法律の専門家である公証人が作成するため法的に有効で 記載内容も正確 ・偽造紛失の危険性がない ・作成時、公証人・2名以上の証人が遺言者の遺言能力を確認するため、 遺言書作成時の意思能力の有無について紛争が起きる可能性が低い |

| デメリット | ・費用がかかる ・利害関係のない証人2名必要 |

公証役場で法律の専門家である公証人に遺言書の作成と保管を任せられるのが公正証書遺言の特徴です。年々相続について紛争が増えていること。相続税の基礎控除の引き下げにより相続税を支払う人が増えたこと。相続税負担の少ない財産配分を検討する遺言者が増えたことから、公正証書遺言を作成する人が増えてきています。内容を法律の専門家である公証人に相談しながら、遺言書を作成できる点もメリットの一つです。

対して、費用が他の種類に比べてかかる点がデメリットと言えます。

法律の専門家に作成から保管まで依頼したい人には、向いている遺言書です。

- 公証人に一任した正確な遺言書を作成したい

- 遺言書を作りたいが作り方やルールがよくわからないため専門家に依頼したい

- 財産や家族関係も複雑なので紛争が起こりにくい形で作成したい

せっかく遺言書を作るなら、法律の専門家に相談しながら正確な遺言書を作成したいという人に向いています。揉め事が起きないようにするために正確な遺言書を作っておきたい人なら、費用がかかっても作成するのがよいでしょう。

公正証書遺言を選ぶケース

【事例】

家族構成:遺言者(75歳)、妻、兄3人、弟2人

財産内容:不動産(自宅・アパート1棟)、金融資産(銀行・証券会社)

財産の残し方や相続税について気になり、銀行が開催する相続セミナーに参加しました。私たち夫婦には子どもがいませんので相続人は妻と兄弟です。私の資産は妻の築いたもので、とくにアパートは、私の死後妻が生活に困らないように家賃収入で生活出来るようにと購入した資産です。なので兄弟が財産を引き継ぐのは納得行きません。

私の一番の願いは、私の死後お金や親戚関係で妻が困らないことです。妻に負担をかけずに相続できるように準備しておいてあげたいので遺言書を準備しようと思いました。

何より疑いのない正確な遺言書にしたいと考えました。他の兄弟から疑われないことは何より大切です。費用はかかってしまいますが、妻が苦労することを考えれば安いものと考え公正証書遺言を作成しました。

3.秘密証書遺言-遺言を書いたのちに公証役場で証明してもらう

| 秘密証書遺言 | |

|---|---|

| 作成方法遺言書に自筆で署名、押印した後、作成した遺言書を封筒に入れて遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑で封印する。 遺言書の入った封筒を公証役場に持参し、公証人、2名以上の証人立会いのもと封筒に署名・押印する。 | |

| 保管自宅 | |

| 検認要 | |

| 費用11000円 | |

| メリット・公証役場の証明があるため、遺言書の存在を明確にできる ・遺言書の内容が他の人に漏れる心配がない | |

| デメリット・検認手続きが必要 ・要件が不備になった場合紛争が起こりやすい |

秘密証書遺言の特徴は遺言書の内容を誰にも知られずに遺言書を作成できる点です。また署名以外の部分は自筆証書と異なり、ワープロを使って作成することが認められている点も特徴の一つです。自筆証書遺言と同じく遺言書の内容を秘密にすることで形式の不備があり、遺言書として無効とならないように注意しましょう。

秘密証書遺言を選ぶケース

遺言書の内容を誰にも知られたくない人はおすすめです。

- 遺言書の内容を誰にも知られずに秘密にしたい人

- ワープロを使って遺言書を作りたい人

秘密証書遺言を作成する人は年々減少傾向にあり、年間100件程度です。公正証書が年間11万件であるのに比べて非常に少なくなっています。

せっかく遺言書を作っても無効になることも-複数事例で紹介

せっかく遺言書を作っても無効となるケースもあります。3つの種類の遺言書それぞれで無効となったケースを確認しておきましょう。

1.自筆証書遺言が無効になるケース

主に形式不備として無効とされるケースがほとんどです。

- いつ書いたかわからない遺言書(日付の記載がなかった)

- 遺言者が自分で書いていない遺言書(全て代筆で記載)

- 財産が特定できない遺言書

- 認知症であるにもかかわらず作成した遺言書

(遺言書作成の正常な判断能力がない)

遺言書に不動産を記載する場合は、不動産登記簿謄本通りに記載すべきです。住所表記で書いてしまうと、同じ住所に複数の建物が建っている場合場所の特定が困難になります。

遺言作成時点において意思判断能力があったかどうかは、裁判における争点として多いポイントです。年齢を重ねてからではなく、元気なうちから遺言書を準備しておきましょう。

2.公正証書遺言が無効になるケース

法律の専門家が作成から保管までサポートするため、無効となるケースはほとんどありません。

- 証人になれない人が証人だった遺言書

証人が遺言者と直系血族(本家事例では、遺言者の孫)であることが判明したために、遺言が無効になることがあります。証人には、遺言書で財産を受け継ぐと指定された人や、遺言者の配偶者、直系血族(祖父母、両親、子ども、孫)の関係にある人はなれません。

正確な遺言書作成のためにも、ルールに従って手続きしましょう。

3.秘密証書遺言が無効になるケース

遺言書の内容を誰にもチェックしてもらわなかったために、形式不備となり無効となるケースもあります。

- 署名を含めてワープロで記載していた遺言

- 遺言書の中身に押印がなかった遺言

遺言書の内容を秘密にしたい気持ちは十分理解できますが、無効となってしまっては意味がありません。どうしても秘密証書遺言を作成したい場合は、専門家と遺言書内容について秘密保持契約を結ぶなどして情報が漏れることを防ぎ、専門家の意見を聞いた上で遺言書を作成する方法を検討しましょう。

確実な遺言書の作成のために専門家に相談を

確実な遺言書にするためには、遺言書としての形式要件をしっかり守る必要があります。遺言書の作成は、初めて経験する人がほとんどです。残された人が困らないように準備しておいた遺言書が、形式不備などで無効となることは必ず避けたいところ。確実な遺言書を作成しようと思ったなら、相続について経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

チェスターグループの法律事務所は数多くの相続案件をサポートしており、多くの経験とノウハウを持ち合わせています。自分ひとりでは気がつかなかったポイントが見つかるかもしれません。

残される家族のために、確実な遺言書作成したいと思った人はぜひお問合せください。

遺言書を作成する上で相続税がいくらかかるかはとても大切な問題です。財産の分け方によって相続税は大きく変わります。相続税を低く抑えた配分で遺言書を作成したい人には、相続税専門の税理士に相談することをおすすめします。

税理士法人チェスターは、相続税専門の税理士法人です。税理士業界でもトップクラスの年間3,000件以上の相続税申告を行なっており、相続税を低く抑えた財産配分についてのノウハウや知識も多く持ち合わせています。

相続税を抑えた配分を検討したい人は「相続専門の税理士事務所」税理士法人チェスターにお問い合わせください。

≫≫ 相続税専門の税理士法人チェスターへ相談する

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

公正証書遺言の作成ならチェスターにお任せ下さい

「遺言があれば、相続発生後の多くの争いを防ぐことができます。

さらに、相続発生後の手続きもスムーズに進めることができ残された方の負担が大幅に軽減されます。

チェスターグループでお客様の大切な遺言作成のサポートをお手伝いさせて下さい。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続法務編