遺言書の付言事項とは-記載すべき内容や書かないほうがよい文の具体例も

遺言書に付言事項を追加すると、相続後のトラブルリスクを減らせます。

付言事項では、相続の分配割合を決めた理由を、自分の思いと一緒に伝えられます。一方でなかには、付言事項に記載する内容を間違えてしまい、余計なトラブルを引き起こしてしまうケースもあるようです。

遺言書に付言事項を記載する前に、当記事を参考に円満相続を目指しましょう。

この記事の目次 [表示]

1.遺言書における付言事項の基礎知識-読み方は『ふげんじこう』

遺言とは、自分が死んだあと財産を誰に残すのか、どのような形で残すのかを意思表示するものです。法律の決まりどおりに作成されている遺言は、法律上の効力を有します。

付言事項は遺言に追加できる記載事項のことで、法律上の効力は有しません。

使われる漢字には、『付言事項』と『附言事項』の2種類があります。どちらも『ふげんじこう』と読み、意味も同じです。本記事では、以後『付言事項』を使用します。

付言事項は、感謝や希望などを記した手紙のようなもので、揉め事を減らすためにも有効です。

1-1.感謝や希望などを記した手紙のようなもの

付言事項は、遺言のように財産の残し方について法的効力を持って表明するものではありません。家族への感謝や希望など、メッセージを伝えるための手紙のようなものです。

付言事項には法的な効力がないため、形式が決まっている遺言書と異なり自由に記載できます。

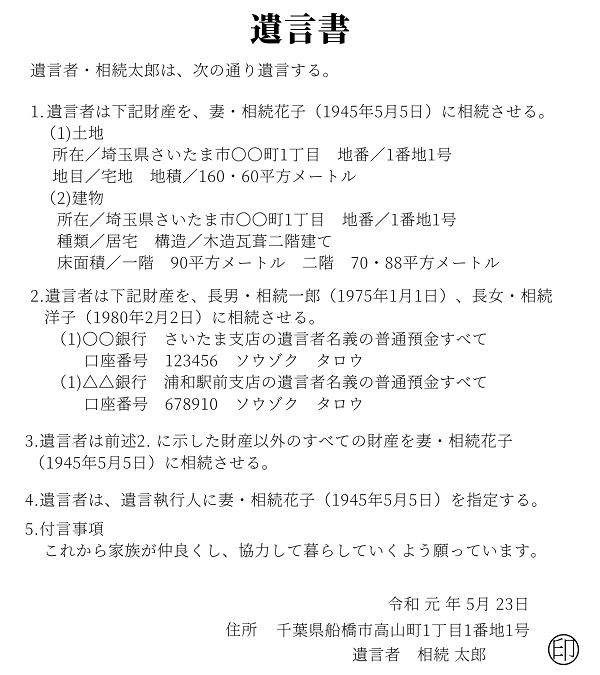

▲付言事項は遺言書の署名・捺印の前に記載

1-2.揉め事を減らすためにも有効

付言事項でメッセージを残すことは、揉め事を減らすためにも有効です。

遺産分割配分を法定割合と異なる配分で指定する遺言では、取り分の少ない相続人が発生する場合があります。例えば相続人が複数いて、そのうち介護をしてくれた相続人により多くの財産を遺すケースです。

そのような場合、取り分が少ない相続人には不満が生じることも予想されます。一部の相続人に不満が生じて揉め事になるのを防ぐために、財産の配分を決めた理由を付言事項に記しておきましょう。

参考:相続が争族に。遺産相続のトラブル原因を知ることで争族を回避しよう!|相続税のチェスター

1-3.付言事項も自筆で記載する

遺言書の形式には、公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類があります。

公正証書遺言は、公証人が作成するため記載のルールを気にする必要がありません。しかし自筆証書遺言は、民法の定めどおりの形式を守って自らが作成するものです。

民法では、自筆遺言の『本文』は必ず自筆で書く(民法第968条)こととされています。

付言事項は一般的に最後の項目に入れるため、遺言書『本文』部分に含まれるものです。したがって自筆で記載することになります。

参考:民法第九百六十八条(自筆証書遺言)|e-Gov法令検索

参考:自筆証書遺言のメリット・デメリットと保管制度・方式緩和について徹底解説

1-4.付言事項は遺言書の署名・捺印の前に書くのが一般的

付言事項は公正証書遺言、自筆証書遺言ともに署名、捺印の前に書くのが一般的です。遺言書に付言事項を記載する場合、書く場所や順序などに決まりはなく、最初に記載しても無効にはなりません。

しかし遺言の目的は財産の遺し方を伝えることであるため、財産の分配のあとに付言事項を記載し、最後に署名・捺印とするとわかりやすいでしょう。

▲一般的な遺言書の書き順

2.遺言書の付言事項に記載する内容を文例でチェック

| 付言事項に記載する内容例 | 内容 |

|---|---|

| 感謝の言葉 | 家族への感謝の他に知人や友人など家族以外へ書く場合がある |

| 財産分配割合の理由 | 相続人の一部に多く遺した場合や、相続人以外にも財産を分配した場合の分配理由を書く |

| 遺留分について | 財産分配により一部の人の取り分が遺留分より少なくなる場合に遺留分請求してほしくない旨を伝える |

それぞれの内容について、具体例を見ていきましょう。

2-1.感謝の言葉

付言事項に記載する感謝の言葉の文例には、以下のようなものがあります。

例1は家族への感謝、例2は友人や親戚への感謝を記した文です。

| 例1:家族への感謝 |

| 私の人生は、家族に恵まれて幸せなものでした。A(妻)、いつも私を支えてくれてありがとう。あなたのおかげで明るい家庭を築けました。B、C(子)、あなたたちが元気に育ち、仲良くしてくれていることに感謝しています。今後も家族みんなで支えあってくださいね。 |

| 例2:友人や親戚への感謝 |

| 私は結婚せず一人で生きてきましたが、友人や親戚に恵まれました。趣味の仲間は休みのたびに一緒に遊んでくれました。親戚のAさんは私が病気するようになってからいろいろと世話してくれましたね。みなさんに感謝しています。ありがとうございました。 |

2-2.財産分配割合の理由

財産分割の理由は、遺言の本文ではなく、付言事項に記載します。

例1は相続人ではない人に財産を残す場合、例2は兄弟で遺産配分を異なるようにした場合です。

| 例1:相続人ではない人に財産を残す場合 |

| 私は高齢になってから病気で入退院を繰り返しました。そのたびに長男の嫁のCさんは通院の付き添いや入退院手続をしてくれました。Cさんは私の介護もしてくれ、大変感謝しています。そこでCさんには、私の預金の一部を遺すことにしました。他の相続人も、Cさんの苦労を知っていると思いますので、どうかこのことを理解してください。 |

例2:兄弟で遺産配分を異なるようにした場合 |

長男のDは私が身体を壊して東京から帰り、家業の手伝いを頑張ってくれました。 おかげで今では事業の規模も大きくなり、以前よりも収益が増しました。 Dには感謝のしるしとして、他の兄弟よりも多めに財産を遺します。他の兄弟には不満のある者もいるかもしれませんが、どうか理解してください。 |

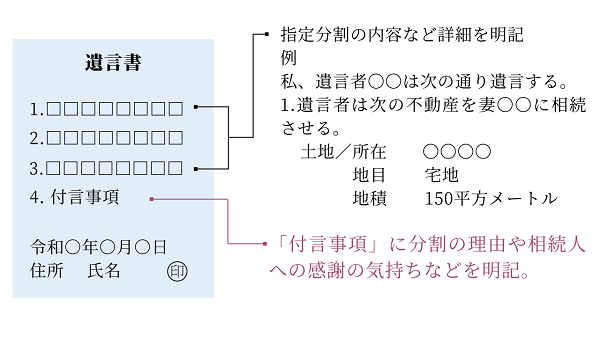

2-3.遺留分について

▲取り分が少ない相続人は遺留分を請求できる

遺留分とは、法定相続人が持っている権利であり、最低限相続できる財産の割合のことをいいます。

以下の例1は妻に、例2は複数のうち1人の子どもに遺留分を越える財産を相続させた場合の文例です。

| 例1:妻に遺留分を越える財産を相続させた場合 |

| 妻に自宅建物と土地を相続してもらいます。私を支えてくれた妻が、この先不安なく暮らせるようにしたいからです。子どもたちに遺す財産は遺留分より少なくなりますが、お母さんのことを考えて、どうか遺留分の請求はしないでください。 |

| 例2:複数のうち1人の子どもに遺留分を越える財産を相続させた場合 |

| E(子ども)には、自宅を建てる、また事業を始めるときなど金銭的援助をしてきました。一方F(子ども)にはそのような援助をしてこなかったため、私の財産を多く遺すことにしました。Eはどうかこのことを理解して、遺留分の請求をしないよう願います。 |

なお遺留分について、詳しくは以下の記事も参考にしてみてください。

参考:遺留分減殺請求って何!?相続前に知っておきたい遺留分のこと|相続税のチェスター

3.特定の相続人に対する怒りや悲しみの感情は含めない-否定的な文例2つ

特定の相続人に対する怒りや悲しみの感情は、付言事項に含めないようにしましょう。

付言事項には、書いてもよいことや悪いことの決まりはないため、怒りや悲しみを表す文章を書いても遺言自体は無効になりません。しかし遺言を受ける人がなるべく嫌な気持ちにならないように表現したほうが、遺言の内容(遺産分割割合)に納得してもらいやすくなります。

「誰が〇〇してくれなかった」ではなく「誰が〇〇してくれたので、感謝の気持ちを表したい」と言い換え、最後には「これからは家族仲良くしてほしい」と将来に向けた希望の言葉をいれます。

仮に本音では否定的な感情を抱いていても、言い換えをして前向きな言葉を書くようにしましょう。

3-1.「長男は嫁の言いなりで私の面倒を見てくれなかった」

自分の老後の面倒を見てくれなかった長男に怒りの感情がある場合、長男への怒りを文に含める代わりに、面倒を見てくれた人へのお礼に言い換えます。

| 言い換え前 |

| 私が長期入院したとき、長男は嫁の言いなりで私の面倒を見てくれなかった。代わりに面倒を見てくれた次男の嫁Gさんに財産を遺します。 |

| 言い換え後 |

| 私が長期入院したとき、病院の送り迎えをしてくれた次男の嫁Gさんに、心ばかりのお礼として財産を遺します。 これからも家族仲良く、協力し合って幸せに暮らしてくれることを願います。 |

3-2.「長女には教育費に〇〇円もかけたのに恩返しをしてくれなかった」

長女に多くの教育費をかけたのに、まったく恩返ししなかったことを悲しく思っている場合、悲しみの感情を文で表す代わりに、教育費をかけられなかった子どもへの思いを伝えます。

| 言い換え前 |

| 長女Hには大学の学費や留学費で1000万円もかけた。大手企業に就職して、少しは恩返しをしてくれると思っていたのにしてくれなかった。代わりに大学へ行かなかった次女Iに多くの財産を遺します。 |

| 言い換え後 |

| 長女Hには大学の学費や留学費用など、できる限り援助してきました。しかし次女Iは大学に行かなかったので金銭的な援助ができていません。その分、Iへ多めに財産を遺したいと思います。 これからも姉妹仲良く協力し合って暮らしてください。 |

4.付言事項の文例5選-遺言書に記載する前に

付言事項に記載する内容は自由で、書き方にも決まりはありません。しかし、どのように書くとわかりやすく伝わるかを記載前に考えておく必要があります。

遺産分割内容について納得してもらいたいのであれば、理由をしっかり伝えるようにしなければいけません。また、例えば埋葬場所を指定する場合にも、場所や葬儀内容の詳細まで書いておくと遺された側がスムーズに行動しやすくなります。

付言事項に強制力はなく、記載したことはあくまでも『お願い』や『思いを伝える』ことであるため、事務的にならないように書きましょう。

4-1.配偶者へ多めに相続させる場合

遺産分割で、財産をすべて配偶者に相続させるケースがあります。また自宅の土地建物を配偶者に相続させた結果、他の相続人の取り分が少なくなるといったこともよくあるケースです。

いずれの場合でも、まずは配偶者に多めに相続させた理由を述べ、次に他の相続人に取り分が少ないことを納得してもらえるようにお願いの気持ちを表しましょう。

| 配偶者へ多めに相続させる場合 |

| 私の財産は、すべて妻に相続させることにしました。これまで私を支えてくれたことへのお礼と、これからの生活を不安なく送ってもらうためです。 子どもたちはそれぞれ自立して生活しているので、これから1人で老後生活を送るお母さんのことを考え、この配分をどうか理解してください。 |

4-2.埋葬場所を指定する場合

埋葬場所や埋葬方法を指定したい場合にも遺言では指定できませんが、エンディングノートや付言事項で相続人に伝えられます。

『〇〇寺に埋葬してほしい』『樹木葬にしてほしい』と具体的に伝えておくと、相続人が迷わず行動できるため親切です。

| 例文1:葬儀内容や場所を指定したい場合 |

| 私の通夜、葬儀は質素におこなってください。 遺骨は、妻が眠っている〇〇寺(〇〇市〇〇町〇ー〇)へ納骨をお願いします。 法事は〇〇寺の住職の指示に従ってください。 |

| 例文2:埋葬方法を指定したい場合 |

| 私は妻と2人家族のため、妻と話し合い、死後はお墓を建てないことにしました。 遺骨は、〇〇霊園で樹木葬にしてください。 |

4-3.法定相続分と異なる配分にする場合

法定相続分と異なる配分で遺産分割する場合、まずはその理由を述べましょう。法定相続分と異なる配分で遺産分割する場合に、遺留分(法律で定められた、最低限相続できる財産の割合)よりも少ない配分となる相続人がでる場合があります。

遺留分を請求してほしくない旨を伝えるときは、付言事項で丁寧にお願いしましょう。

| 法定相続分と異なる配分にする場合 |

| 長男Jには、私の自宅の土地建物と預金の半分を相続させることにしました。Jは私の農業を継いでくれたからです。また私と妻の介護でもJにはいろいろと苦労をかけました。他の4人の子どもたちは取り分が少なくなりますが、どうかこのことを理解して遺留分を請求しないようにお願いします。 |

参考:法定相続分

4-4.遺言執行者を指定する場合

遺言を作成する場合、遺言執行者も指定されるケースがあります。遺言執行者とは遺言を執行する人のことです。

預金以外に土地や株式などの財産がある場合では、相続の手続が煩雑になります。遺言執行者を立てることは必須ではありませんが、専門家に執行を依頼することで煩雑な手続をスムーズにおこなえます。

遺言執行者の指定は遺言書の本文でおこなうため、付言事項では執行者を指定した事実やその理由を述べましょう。

| 遺言執行者を指定する場合 |

| 私の遺言執行は、弁護士のKさんに依頼しました。私は事業をしていたためさまざまな財産があり、専門家に依頼したほうが家族に負担をかけないと思ったからです。Kさんは、私の事業でもお世話になっており、私のことをよく知ってくださっています。Kさんに安心して任せてくださいね。 |

4-5.親から子へのメッセージを伝える場合

親から子どもへ、教えや心構えを伝えるメッセージを付言事項で表せます。

子どもに遺すのは財産ばかりではありません。人生の先輩として、これからどのように生きていけばよいかの助言を書いておくことで、心に残る遺言となるでしょう。

| 親から子へメッセージを伝える場合 |

| これから家族が仲良くし、協力して暮らしていくよう願っています。 長男Lにお願いがあります。Lは私の自宅を継いでもらいますが、そこには私の祖先が先々代から住んでおり、地域の方には昔からお世話になっています。Lはそのことを忘れずに、感謝の気持ちを持って近所付き合いをしてくださいね。 |

5.遺言書に付言事項を記載するときのポイント

付言事項で遺言本文と相反することを書いてしまい遺言が無効になったり、付言事項に『思い』を記載しなかったために誤解が生じてしまったりするようなことは避けましょう。

また遺留分を侵害した割合で遺産分割する場合は、相手の性格によっては触れないほうがよいこともあります。以下のポイントに注意しながら、書く内容を決めてみてください。

遺言書に付言事項を記載する場合に注意するべきポイント

- 付言事項と遺言書内容の相反に注意する

- 付言事項に『思い』の記載を忘れない

- 付言事項で遺留分に触れるかは相手の性格で決める

5-1.付言事項と法的遺言書の内容の相反に注意する

付言事項と遺言書の内容は、相反していてはいけません。内容が相違していることを理由に遺言が無効になるケースがあるためです。

遺言書本文のみの場合は、内容が不明確であることや、形式が異なるなどの理由でも無効になります。しかし遺言書本文は正しく書いても、付言事項で遺言の内容と異なる意思が認められた場合、『錯誤無効』が疑われてしまうのです。

例えば遺言書本文には「財産をすべて寄付する」と記載されていても、付言事項で「甥や姪に使って欲しい」と書かれていると、内容が相違していることになります。

付言事項の内容は自由ですが、遺言書本文と相違してしまわないように注意しましょう。

5-2.付言事項に『思い』の記載を忘れずに

付言事項には、遺言者の『思い』を忘れずに記載しましょう。

遺言者が考えた末に最良だと決定した遺産分割配分も、理由や思いの記載がなければ相続人は「なぜこう決めたのだろう」と疑問に思うものです。

例えば遺言で財産の一部をある慈善団体に寄付することにした場合、相続人にとっては取り分が少なくなります。思いの記載がなければ、相続人は「遺言者は自分に相続させたくないのだろうか」と疑うこともあるかもしれません。

寄付する理由や寄付先と家族への思いを付言事項で伝えることで、そのような誤解を防ぎやすくなります。

5-3.付言事項で遺留分に触れるかは相手の性格次第

付言事項で遺留分に触れるかどうかは、相手の性格を考えて決めましょう。

遺言で遺留分を侵害する財産配分を指定する場合、特定の相続人に感謝して多く配分する、または相続人ではない人に特別な思いがあって多く配分するなどさまざまな理由が考えられます。

注意が必要なのは、特定の相続人に故意に少なく配分した場合です。「遺留分を請求しないでほしい」と付言事項で伝えても、気持ちをわかってくれないような相手であれば、あえて伝えなくてよいケースもあります。

遺留分について相手が知らなければ、わざわざ付言事項で触れる必要もないでしょう。

6.遺言書の付言事項を書く場合でも専門家にチェックを依頼

「遺言書作成の形式はわかっている」「自分で書けそう」という人でも、遺言書を作成する際には付言事項を含め専門家にチェック依頼することをおすすめします。

付言事項には法的効力がなく、内容も自由だからと何の配慮もないまま書いてしまうと、たとえ事実を書いてもトラブルを招きかねません。

司法書士法人チェスターは、これまでさまざまな相続のお手伝いをしてまいりました。依頼人の相続の不安を取り除き、スムーズな相続のお手伝いをしております。

遺言書を作成したい、遺言書に付言事項を記載したい人は、書き方や内容についてぜひチェスターにご相談ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

公正証書遺言の作成ならチェスターにお任せ下さい

「遺言があれば、相続発生後の多くの争いを防ぐことができます。

さらに、相続発生後の手続きもスムーズに進めることができ残された方の負担が大幅に軽減されます。

チェスターグループでお客様の大切な遺言作成のサポートをお手伝いさせて下さい。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続法務編