遺産分割協議書の捨印や訂正印の正しい押し方|図でわかりやすく解説

遺産分割協議書には間違えた時のために捨印や訂正印を押すことがありますが、印鑑を押していればどんなことでも訂正ができるわけではありません。訂正方法にも決まりがあり、間違えてしまうと訂正が無効になることもあります。

また、遺産分割協議書に押す印鑑には、訂正する場合に使用する印鑑のほかにも割印や契印といったものがあります。それぞれの印鑑には役割があり、押す意味も違います。遺産分割協議書は遺産の分け方や相続の割合について相続人の間で決めた内容を書き残しておくだけでなく、預金の払戻しや不動産の登記にも必要となる大切な書類です。印鑑を押す理由を知って正しく押すことが、その後の手続をスムーズに進め、トラブルを防ぐことにつながります。

この記事の目次 [表示]

1.遺産分割協議書を捨印や訂正印で訂正する方法

遺産分割協議書は、捨印や訂正印で訂正します。文書中の文字に誤字脱字を発見したとき、「訂正印」または「捨印」を押すことで訂正ができます。訂正は、元の文書を使いつつ一部修正できるため、その後の手続がスムーズです。捨印や訂正印は、押す場所や書き方が決められているためしっかり確認したうえで使いましょう。

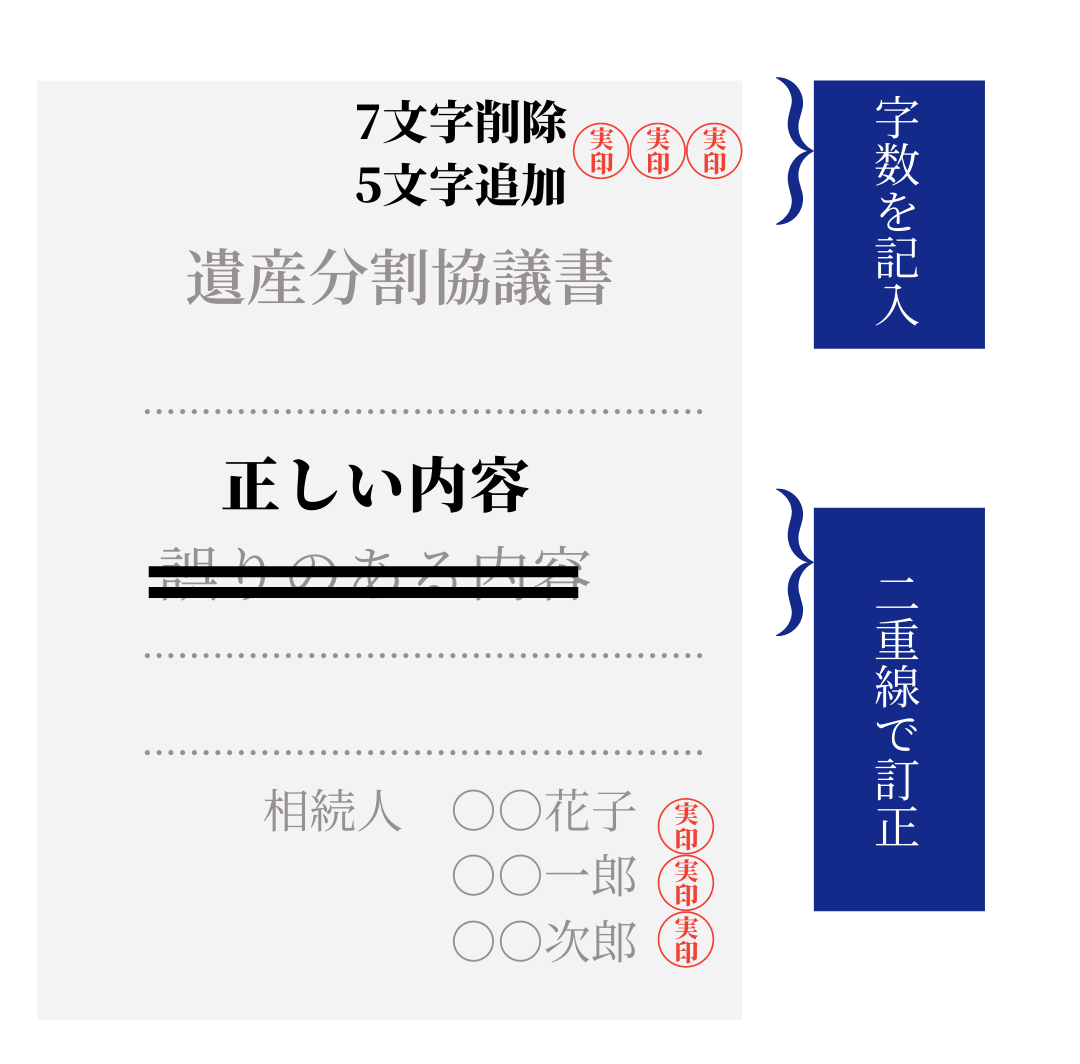

1-1.捨印-二重線で訂正して捨印の横に訂正内容とそれぞれの字数を記入

捨印とは、文章の余白にあらかじめ押印し、誤りがあったときは訂正印として使用するものです。最大の特徴は、本来自分で行う訂正を相手に行なってもらえる点にあります。

▲捨印を使った訂正のイメージ図

| 訂正方法 |

|---|

| 1.誤りがあった文字に二重線を引き、近くに正しい内容の文字を記載 |

| 2.捨印の近くに二重線で消した文字の数と追加した文字の数を記載 |

▲捨印を使った訂正の手順

捨印は、文書の中で押印した印鑑と同じものを使用します。遺産分割協議書では、実印を使用するため、捨印も実印で押します。文書のなかで署名捺印した人が複数いる場合は、全員の捨印がないと訂正できません。誤りがあった文字を二重線で引き、訂正した文字を上部または下部に記載します。捨印を押した付近に、削除した文字数と追加した文字数を記載することで訂正が完了します。

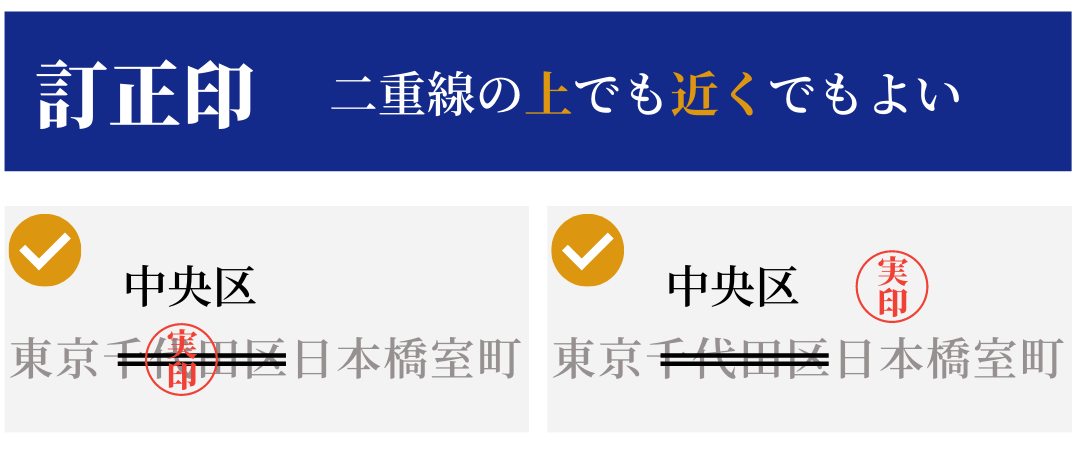

1-2.訂正印-二重線で訂正した線上または訂正箇所付近に印を押す

訂正印とは、文書の一部を訂正するときに使用するものです。押印することで、本人が訂正について同意していることを表します。

▲訂正印を使った訂正のイメージ図

| 訂正方法 |

|---|

| 1.誤りがあった箇所に二重線を引く |

| 2.近くに正しい文字を書き、二重線の近くまたは重ねて印鑑を押す |

▲訂正印を使った訂正方法

訂正印に使用する印鑑もまた、文書の中で押印したものと同じものを使います。訂正方法は、誤りがあった文字を二重線で引き、上部または下部に正しい文字を記載します。二重線を引いた箇所か、正しい文字を記載した付近に訂正印を押すことで訂正は完了です。また、後から見て、訂正した文字は何か確認できるように、誤りがあった文字は二重線を引くにとどめておきましょう。

1-2-1.相続人の情報の間違いはひとり分の印鑑を押す

相続人についての間違いを訂正するときは、間違った人だけが訂正印を押します。相続人についての情報は、遺産分割協議書の内容そのものや、他の相続人に影響を与えるものではありません。仮に相続人の住所に一部誤りがあったとしても、他の相続人は影響を受けません。間違いのある相続人だけに影響するものなので、一人分の訂正印のみで訂正が可能です。

1-2-2.被相続人の情報や遺産の内容の間違いは相続人全員分の印を押す

被相続人の情報や財産についての間違いは、相続人全員の訂正印が必要です。被相続人に関する情報は、財産を引き継ぐ相続人全員に影響する情報であるため、内容に誤りがあった場合、相続人全員の合意が必要になります。訂正後の内容で合意した遺産分割協議書であること示すためにも、相続人全員の訂正印が必要なのです。

2.捨印の最大のメリット-些細な間違いを簡単に直せる

捨印の最大のメリットは、些細な間違いを自分以外の相手方で修正してもらえる点です。

遺産分割協議書は複数人が関わっていることが多く、全員から訂正印をもらうと手間や時間がかかってしまいます。捨印があれば、文書に誤りがあっても原本を託した相手が訂正してくれるため、スムーズに手続を行えます。

不動産の名義変更を司法書士に依頼するとき、捨印を押すことが多いです。司法書士が書類を法務局に持参した際、遺産分割協議書に誤りが判明しても、捨印があればその場で司法書士が訂正を行い、名義変更の手続を行えます。一方捨印がないと、書類を持ち帰り相続人全員の訂正印を押したあと、再度申請するため時間がかかってしまいます。些細な間違いを簡単に訂正でき、手続をスムーズに進められるところが捨印のメリットです。

3.捨印のデメリット-悪用されるおそれもあるため注意が必要

捨印のデメリットは、意図しない箇所を勝手に修正され、悪用される可能性がある点です。捨印はどこを訂正されるかわからないまま、相手に遺産分割協議書を預ける行為です。そのため、自分の意図しない箇所を無断で訂正される可能性があります。極端な例ですが、不動産を受け取る人の名前を勝手に訂正してしまうことも可能です。誤字脱字の訂正のために使用すると思っていた捨印が、財産を受け取る人の訂正という重要事項の訂正に使われることもあります。意図しない訂正を防ぐため、捨印した文書は、誰に何のために託すか慎重に検討した上で、押印する必要があります。

4.捨印や訂正印で訂正できる範囲はどこまで?-誤字脱字の範囲内と考える

捨印や訂正印による訂正は、誤字脱字の訂正までに留めておきましょう。法律上どこまで修正が可能かについて制約はないとされていますが、財産配分の変更や、財産内容自体の訂正を行う際は、新たに遺産分割協議書を作成しなおすことをおすすめします。

| 具体例 | |

|---|---|

| 捨印や訂正印で訂正 | ・文章中の誤字や脱字 ・被相続人、相続人の 住所、氏名、生年月日の一部修正 |

| 遺産分割協議書の再作成 | ・相続財産自体の修正 ・財産配分の変更 ・被相続人、相続人の 住所、氏名、生年月日の全部修正 |

▲捨印や訂正印で訂正できる範囲の目安

捨印や訂正印で対応するか、再作成を行うかは、相続人によっては考え方が異なるため、事前に相談した上で行うのがトラブル回避の観点からもよいでしょう。

4-1.遺産分割の内容や大部分に及ぶ間違いは協議書の作り直しを

財産の分け方や訂正箇所が複数に及ぶ場合は、遺産分割協議書を作成しなおすのがよいでしょう。財産を受け取る人を決めることは最も重要なポイントです。受け取る人を訂正する場合は、後々のトラブル防止のためにも、再度相続人全員で話し合い合意した上で、遺産分割協議書を再作成したほうがよいでしょう。

また複数や大部分に及ぶ間違いを捨印や訂正印で行うと、文書自体が見えにくく、わかりづらいものになってしまいます。時間に余裕があるなら、もう一度作りなおすことをおすすめします。

4-2.遺産分割協議書作成後に新たな財産が見つかった場合は訂正ではなく別の協議書をつくる

新たに財産が見つかったときは、別の遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書は1枚である必要はなく、複数枚あっても問題ありません。すでに作成した遺産分割協議書自体を作りなおすこともできますが、相続手続に時間を要する点や、すでに利用している財産があると、再度分割するのが困難です。手間や利便性を考える意味でも、発見された財産のみで遺産分割協議書を作成するのがよいでしょう。

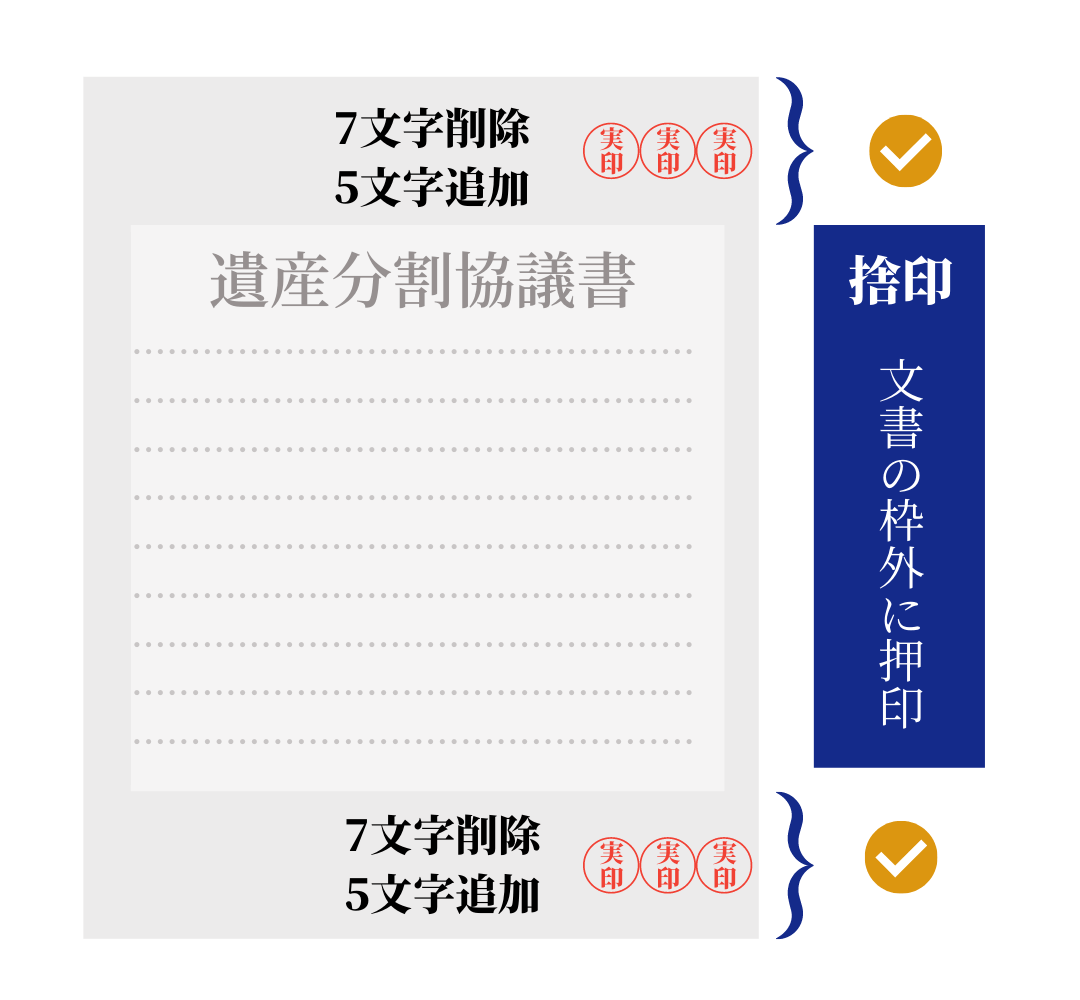

5.捨印を押す場所に決まりはない-書類上部または下部の空欄に押すのが一般的

▲捨印の押印箇所は書類上部や下部の枠外部分

捨印は遺産分割協議書の上部や下部の枠外部分に押印しましょう。

捨印はそのものが目立ち、加筆や削除などの文字を記載するためのスペースが必要です。上部であれば、捨印が目に入りやすく、文字を記載するためのスペースも十分確保できます。押印箇所に決まりはありませんが、見栄えの良さや誰が見てもわかるようにするため、スペースを確保できる文書の枠外、上部や下部の余白に押印するのがよいでしょう。

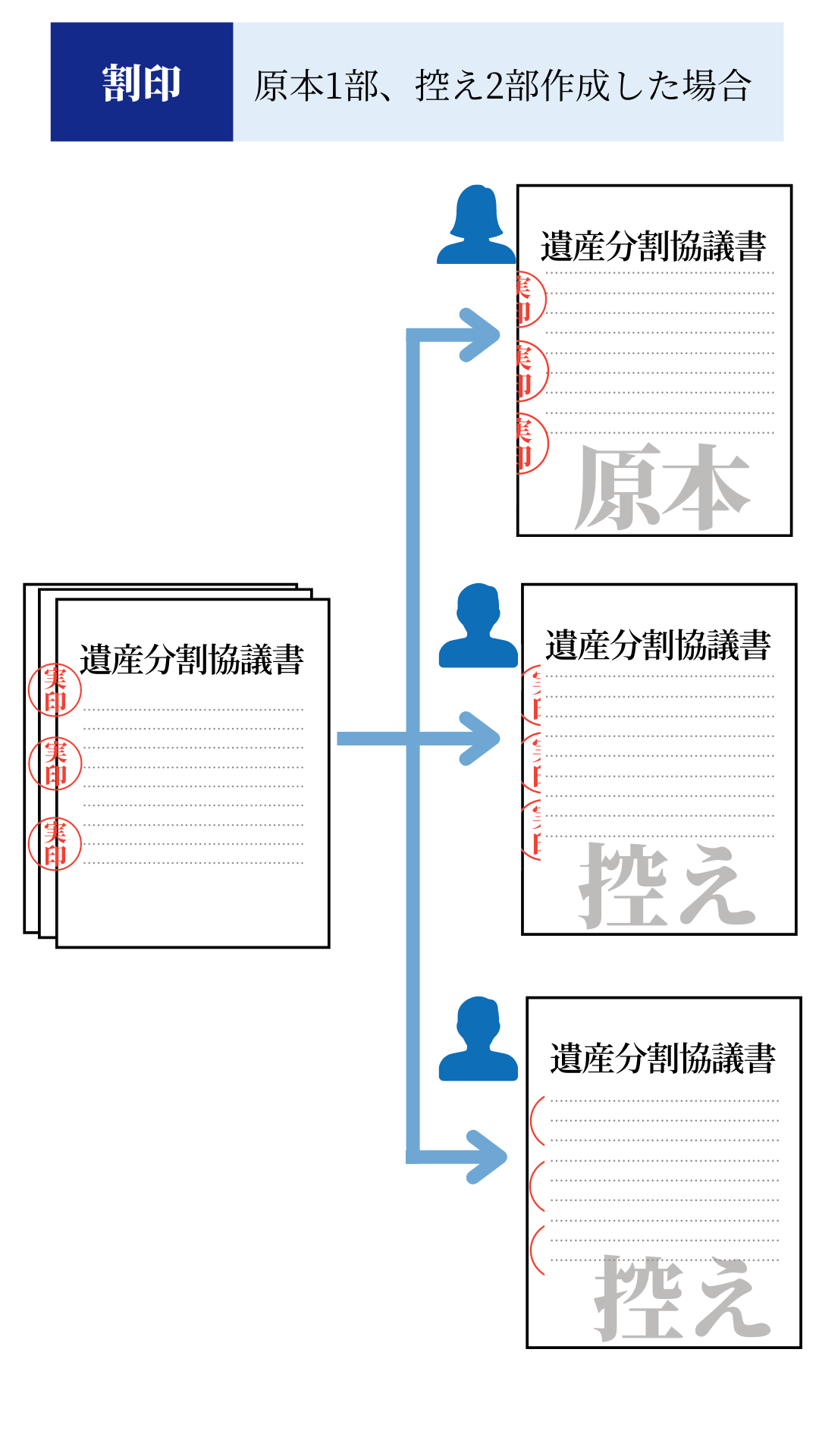

6.遺産分割協議書に割印や契印を押す理由

遺産分割協議書に押す印鑑の中には、原本と控えの関連性を示すための「割印」や複数枚にわたる書類の連続性を示すための「契印」があります。

| 割印 | 契印 | |

|---|---|---|

| 押し方 | 書類を重ねて押す | 両ページにまたがるように押す |

| 目的 | 原本と控えの関連性を示すため | ページの連続性を示すため |

| 効果 | 原本と控えの改ざんを防ぐ | 書類が抜き取られたり 差し替えられたりすることを防ぐ |

| 場面 | 原本と控えがあるとき | 複数のページにわたるとき |

| 使用する印鑑 (文書中に押した印鑑) | 同じである必要はない | 同じもの |

▲割印と契印の特徴

遺産分割協議書は、相続人全員が署名捺印した原本と控えを作成します。預金や不動産の名義変更などを行う相続人代表が原本を保有し、その他の相続人が控えを保有します。原本と控えの関連性を示すために押す印鑑が割印です。

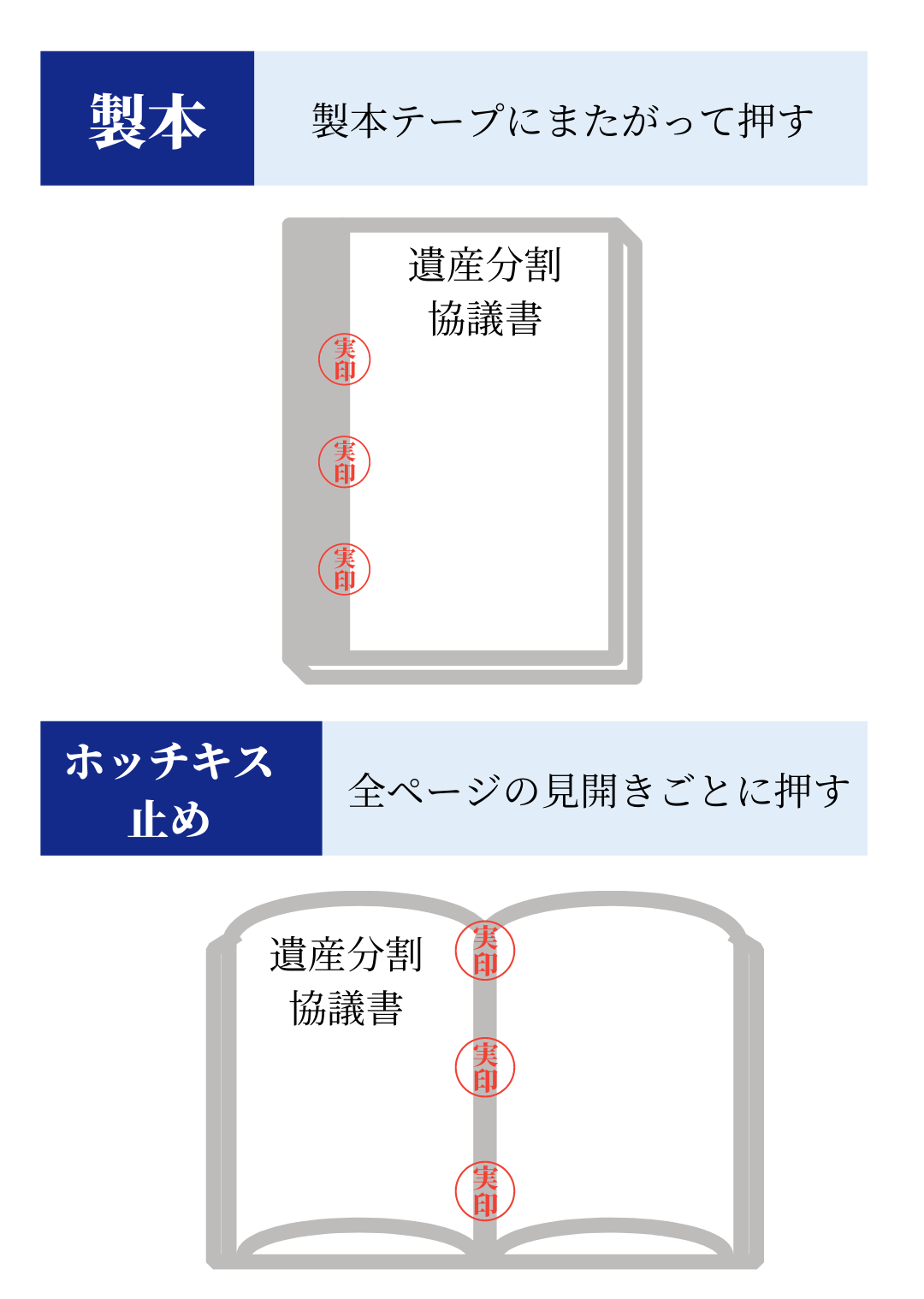

また複数枚にわたる遺産分割協議書が、ひとつなぎの書類であることを示すために押す印鑑が契印です。

それぞれ異なる効果を持っているため、正しく理解したうえで印鑑を押しましょう。

6-1.割印-複数の遺産分割協議書の内容が同じであることを証明

▲割印を押すときのイメージ図

原本と控えが同時に作成され、関連していることを証明するために押す印鑑が割印です。原本や控えの改ざん、不正に複製されたりすることを防ぐ効果をもたらすのが割印の役割です。たとえば、遺産分割協議書が完成した後で、原本の一部が改ざんされたとします。持っている控えに割印があれば、控えを受け取った後に原本が改ざんされたことがわかります。

割印がなくとも法的効力は変わりませんが、改ざんのリスクを避けるためにも押印していると安心です。

6-2.契印-文書が一体となっていることを証明して改ざんを防ぐ

▲契印を押すときのイメージ図

複数枚にわたる遺産分割協議書が、ひとつになっていることを証明する効果をもたらすのが契印の役割です。

冊子になっている遺産分割協議のページを一部抜き取って改ざんし、製本しなおしたとします。契印があれば、抜き取ったページに契印がなかったり、押印した場所がずれたりして書類を抜き取ったことがわかります。

また製本テープにまたがって押すイメージ図では、表面(1ページ目の表紙)のみに押印する例を示していますが、実際の契印の押し方はさまざまです。

製本テープにまたがって押す契印の例

- 表面と裏面(最終ページの裏面)の両方に契印

- 表面のみに契印

- 裏面のみに契印

契印がなくとも、有効な契約書として成立しますが、書類の改ざんを防止するため押印しておいたほうがよいでしょう。

7.遺産分割協議書の印は内容を理解して正しく押印を

遺産分割協議書には署名捺印のほか、捨印や訂正印、割印、契印などで印鑑を押すケースがあります。相続手続をスムーズにするためや、相続人間の揉め事を防ぐために押印するもので、正しく理解し使用できれば便利かつ安心材料になるものです。

ただし正しく理解しないまま押印すると、自分の意思と反する結果になってしまうこともあります。押印が手続をスムーズにするために必要なことかどうかの判断は、素人には難しいものです。押印すべきか正しく判断するには、相続の専門家に相談することをおすすめします。それぞれの状況に応じて、どの印鑑を押せばスムーズに安心して手続が行えるかは、経験豊富な専門家でないと判断が難しい場合が多いです。

遺産分割協議書のどの印鑑を押すべきか判断に不安がある場合は、チェスターグループの司法書士法人チェスターにご相談ください。

ご相談内容からスムーズに安心して手続を進めるために押印すべき印鑑や注意すべき点、ベストな対策をお伝えするとともに、相続の手続をそのままお手伝いいたします。

遺産分割協議書の押印について、すでに相続人の間でトラブルが発生している場合には、相続について経験が豊富な弁護士にご相談ください。

チェスターグループ内の法律事務所は数多くの相続案件をサポートしており、多くの経験とノウハウを持ち合わせています。過去の事例を踏まえて、トラブル発生後の対応についてアドバイスを行います。押した印鑑によって、自分の意思と反する財産配分の結果になってしまったために、なんとかトラブルを解消したいという場合には、ぜひお問合せください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!

相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。

慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。

そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。

税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。

相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。

※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続手続き編