死後事務委任契約で最期の不安を解消できる!手続きや費用とは?

人が亡くなると、病院や施設への支払いや役所への届け出、葬儀やお墓のことなど、さまざまな手続きが必要になります。こういった手続きは家族でおこなうのが一般的ですが、独身だったり頼れる家族がいなかったりする場合には、死後の手続きをしてくれる人がいないケースもあるでしょう。

そこで検討したいのが死後事務委任契約です。死後事務委任契約は、本人(委任者)が生存中に、死亡後の手続を個人や法人など第三者に委任する手続きです。信頼できる友人や専門業者に任せることで、安心して希望するエンディングを迎えられるでしょう。また、弁護士などの法律の専門家に依頼すれば確実に自分の遺志を実現できます。

そこで、死後事務委任契約でできることや手続きの方法、かかる費用の目安を解説します。老後に不安があるおひとりさまはぜひ終活の参考にしてください。

この記事の目次 [表示]

1.死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、葬儀や役所での手続き、クレジットカードの解約など、亡くなったあとに必要な事務手続きを、生前に第三者へ委任しておく契約です。本人(委任者)が生存中に、死亡後の手続きに関する代理権を、第三者(個人や法人など)に委任することで、死後事務委任契約が成立します。

死後事務委任契約が成立すると、委任者が死亡したあとの手続きに関して法的な拘束力が発生します。

死亡後の手続きを確実におこなって欲しい場合に、おすすめしたい契約です。

(委任の終了事由)

第六百五十三条

委任は、次に掲げる事由によって終了する。

一 委任者又は受任者の死亡

二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。

三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

引用:e-GOV 法令検索「民法653条」

委任契約は上記の規定とおり委任者の死亡によって終了するとされています。しかし、当事者の合意に基づき、委任者の死亡によって委任契約は終了しない旨を定めることができます。この点、最高裁は死後事務委任契約について、次のように判示しています。

自己の死後の事務を含めた法律行為等の委任契約がAと上告人との間に成立したとの原審の認定は,当然に,委任者Aの死亡によっても右契約を終了させない旨の合意を包含する趣旨のものというべく,民法六五三条の法意がかかる合意の効力を否定するものでないことは疑いを容れないところである。

(最高裁:平成4年9月22日判決・金融法務事情1358号55頁?)

つまり、死後に委任する事務の内容が正しく明確に書かれており、実現可能であれば死後事務委任契約は有効ということです。

死後事務委任契約の受任者となれるのは、親族はもちろん、知人や司法書士などの専門家と幅広く、さらには法人も対象となります。

死後の手続きは、任せられる範囲を理解したうえで、信頼できる第三者に任せることが重要です。

1-1.死後事務委任契約でできること

死後事務委任契約は、履行される段階で委任者が亡くなっており、内容を再確認したり変更したりできないため、事務の範囲は詳細に決めておかなくてはなりません。

死後事務委任契約で委任できること

- 法事関係:通夜、告別式、納骨、埋葬、永代供養の手続

- 行政関係:死亡届、年金受給停止、埋葬料や葬祭料の申請

- ライフライン関係:電気代やガス代などの公共料金の解約・精算

- 医療関係:医療費、入院費の精算

- 住居関係:家賃や管理費の精算、老人ホームなどの退去手続

- 財産関係:相続財産清算人の選任、遺品の整理・処分

- デジタル遺品関係:デジタル機器のデータ消去、デジタルサービス解約、SNSアカウント削除

- その他:親族・関係者への連絡など

死後事務委任契約は私法上の契約のため、上記に記載した項目すべてを委任することも、一部のみを委任することもできます。私法上の契約は当事者間で契約内容について自由に決められるとする「契約自由の原則」が民法において定められているからです。

例えば、行政関係の手続きだけおこなってほしい場合は、行政手続きのみ委任する契約書を作成できます。

また、「行政手続きについては司法書士に」「葬儀については親族に」という形で、複数の人と死後事務委任契約をすることも可能です。

死後事務委任契約を複数の人とすることで、専門性の高い手続きを専門家に任せたり、受任者の負担を分散させたりできるでしょう。

このように、死後事務委任契約は、自身の死後おこなってほしい事務について、自由に内容や相手を決められるメリットがあります。

1-2.死後事務委任契約でできないこと

自由に契約の内容を決められる死後事務委任契約ですが、なかには死後事務委任契約ではできないこともあります。死後事務委任契約でできないことは以下の3つです。

- 生前におこなうべき手続き

- 相続や身分についての手続き

- 委任者の財産の処分(銀行口座の解約も含む)

死後事務委任契約はあくまでも委任者が亡くなったあとの事務手続きをおこなうものなので、生前に発生する手続きについては対象外です。病気になったときや介護が必要になったときに身の回りの手続きを依頼したい場合であれば、「任意後見制度」や「家族信託」を検討するとよいでしょう。

(参考)親の財産管理をするには?任意後見、法定後見、家族信託などの違い

相続や身分に関する希望を伝えたい場合も、死後事務委任契約は有効ではありません。どのような財産を誰に相続してほしいか、または子の認知などに関しては、遺言書で指定します。

委任者の銀行口座を解約したり保有していた不動産を売却したりといった行為も、死後事務委任契約ではできません。死後事務委任契約の受任者は、個人の財産を処分する権限を持っていないからです。亡くなったあとに財産を処分してほしい、それを特定の誰かに依頼したいという場合は、遺言書で「遺言執行者」を指定するとよいでしょう。

1-3.遺言書を作成すれば大丈夫?死後事務委任契約と他の契約との違い

遺言書を作成すれば、死後事務委任契約でできないことを補うことが可能です。しかし、遺言書に入れるべき内容に気を付けなければなりません。また、多くの人が死後事務委任契約に含めたいと考える内容の一部は、任意後見制度・成年後見制度を利用することで解決する可能性があります。

死後事務委任契約とその他の契約との違いを解説します。

1-3-1.遺言書や遺言執行人との違い

遺言書は主に相続財産に法的効力を持ち、死後事務委任契約は相続財産以外の事項にも法的効力を持ちます。自身が亡くなったあとの財産の継承方法・処分方法などを指示したい場合は、遺言書が適しています。

遺言書と死後事務委任契約との大きな違いは、以下の点です。

- 遺言書:個人の意思による単独行為で法的効力を持つ

- 死後事務委任契約:委託者と受託者の双方の合意が必要

上記の違いにより、遺言書が法的な効力を持つのは相続財産に関してのみですが、死後事務委任契約では双方の合意さえあれば内容全てに法的効力を持たせることが可能です。このため、死後委任契約は委任者の死後に、委任者の地位を承継する相続人が契約を一方的に解除終了できません。

死後事務委任契約では相続財産に関連した手続きをおこなえませんが、実際には遺産相続をするとさまざまな手続きが発生します。例えば、相続した銀行口座の解約や名義変更、不動産の相続登記や売却などがあげられます。

これらの手続きをおこなえるのが、遺言書で指定された遺言執行者です。遺言執行者は遺言内容を実現するために強い権限を持っており、単独で相続の手続きをおこなうことができます。遺言書の内容を確実に実現させたいなら、遺言執行者を選任しておくことをおすすめします。

(参考)【遺言書の書き方】相続のプロが無効にならない方法を解説

(参考)遺言執行者とは?権限や報酬・選任が必要なケースを解説

1-3-2.任意後見制度・成年後見制度との違い

任意後見制度・成年後見制度は、どちらも判断力が低下した人をサポートするための制度です。高齢になり認知症を発症した場合、財産の管理や身の回りの手続き、医療・介護サービスの契約などができなくなることが考えられます。こういった場合に、本人に代わって後見人が手続きをおこなうのが後見制度です。

任意後見制度と成年後見制度の2つがあり、仕組みや手続きの方法が異なります。

【任意後見制度】

任意後見制度では、本人が元気なうちに任意後見人やサポートしてほしい内容を決めて、公正役場で契約を締結します。そして、実際に判断力が低下したときに、家庭裁判所に申立てをし、サポートが開始されます。

任意後見人には、本人が信頼できる友人や親戚、専門家などが指定されるのが一般的です。

【成年後見制度】

成年後見制度は、すでに判断能力が低下した場合に申請して利用可能になります。申請をするのは、本人の親族や福祉関係者、専門家などが一般的です。家庭裁判所が成年後見人を選任するため、自分で後見人を選ぶことはできません。成年後見人は財産管理や契約手続きなど、定められた範囲のサポートをおこないます。

(参考)「成年後見制度」の制度をわかりやすく解説!どんな制度?

2.死後事務委任契約を結ぶことを検討すべき人

以下に該当する人であれば、死後事務委任契約のメリットを受けられるため、積極的に検討すべきです。

死後事務委任契約を結ぶことを検討すべき人

2-1.独身の人や子どものいない夫婦

独身の人や子どもがいない夫婦など、亡くなったあとの手続きをしてくれる家族が身近にいない方は、死後事務委任契約を検討したほうがよいでしょう。死後事務委任契約を結ぶことにより、入院先や入居施設への負担を減らせるからです。

入居施設などで亡くなった場合、最優先事項は親族・関係者への連絡です。しかし、身寄りや喪主になるべき人が不明だと、そもそも誰に連絡したらよいのかがわかりません。また、遺品を返却する先がはっきりしない場合は、処分費用を入居施設が負担することになってしまいます。

配偶者や子どもがいないおひとりさまは、入院先や入居施設の負担を減らすために、死後事務委任契約を検討しましょう。

(参考)おひとりさまの終活には何が必要?事前の手続きで老後の不安を解消しよう

2-2.家族や親族が高齢または遠方に住んでいて迷惑をかけたくない人

親族が高齢だという場合も死後事務委任契約を検討しましょう。高齢でなくても住居が遠方であり、わざわざ事務手続きのために来てもらうことがままならない場合も、通常の死後事務の履行を期待できません。

身近に死後の手続きを頼める人がいない場合は、近所の弁護士や司法書士に死後事務委任契約について相談しましょう。

2-3.家族や親族はいるが死後にお世話になりたくないと考えている人

死後事務委任契約を検討する人のなかには、親族との関係が悪く、死後事務に関わってほしくないというケースもあります。また、関係自体は悪くないものの「親族には触れて欲しくない内容」がある場合、希望する事務のみ委任契約する手段もあります。

2-4.自分のエンディングについて強い希望がある人

葬儀の内容や納骨先などに希望がある場合は、死後事務委任契約を結ぶことで実現する可能性が高まります。エンディングについての希望が生前に親族の理解が得られない、または遺言では履行できないことはなおのこと、死後事務委任契約が有用です。

2-5.内縁の夫婦や同性カップル

死後事務委任契約を結んでいない場合、死後事務をおこなえるのは基本的に法定相続人のみとなっています。このため、法律婚をしていない内縁の夫婦や同性カップルは、パートナーが亡くなっても基本的に死後事務をおこなえません。

反対にいうと、死後事務委任契約を結んでおけばパートナーに死後事務を任せられます。

また、パートナーに財産を相続させたい場合は、死後事務委任契約とは別に遺言書の作成を検討しましょう。内縁の妻へ遺産を相続する方法について、詳しくは以下の記事で解説しています。

(参考)内縁の妻や夫に相続権なし!生前対策と特別縁故者が財産を残すポイント

3.死後事務委任契約の依頼先とは?お金をかけたくない場合でも依頼できる?

死後事務委任契約を結びたいとき、依頼先も同時に検討しましょう。死後事務は特別な資格が必要ではないため、原則としては誰に頼んでも構いません。依頼先によってかかる費用も異なるので確認しましょう。

3-1.友人・知人・親戚など

まず死後事務委任契約の受任者として考えられるのが、友人・知人・親戚など委任者に近しい人です。死後事務のなかには、葬儀や納骨といった弔いも含まれます。このため、自分がもともと親しくしている人にお願いしたいという人も多いのではないでしょうか。

専門家に頼るほどのお金をかけたくない場合でも、依頼先さえ了承すれば報酬を支払わなくても契約できるケースもあります。その場合、かかる費用は公正証書契約の費用のみになるでしょう。

ただし、死後事務の手続きは多岐にわたるため、依頼を受けた人の負担はそれなりに大きいといえます。手続きに必要な実費以外に謝礼を渡すなどの考慮をするとよいでしょう。

3-2.司法書士・弁護士・行政書士などの専門家

司法書士・弁護士・行政書士などの専門家と死後事務委任契約を締結するのもよいでしょう。専門家に死後事務委任を依頼すると、契約書の作成段階から相談ができるので安心です。また、死後事務だけではなく、遺言書作成、相続、遺産の処分など、亡くなったあとのことを総合的にお任せできます。

ただし、専門家へ依頼した場合には、費用は高い傾向にあります。公正証書契約の手数料を除いて、30万円~100万円以上になることもあります。

3-3.民間の事業者

ここ数年、死後事務委任を取り扱う民間の事業者は増えています。大手の企業やNPO法人なども参入しており、死後事務委任契約の依頼先として検討してみるとよいでしょう。

民間の事業者では死後事務委任契約だけではなく、入院や入所時の身元保証人、見守りサービスなどをまとめて依頼できるおひとりさま向けのプランを設けているケースもあります。民間企業では死後事務にかかる実費を除いて、10万円~50万円程度の費用がかかるケースが多いようです。

近年終活サービスを取り扱う民間企業は増えていますが、トラブルも多いので注意が必要です。信頼できる企業かどうか、費用にはどのようなサービスが含まれているのかなどを契約前にしっかり確認しましょう。

3-4.各自治体にある社会福祉協議会

各地方自治体にある社会福祉協議会では、身寄りがなく預託金が一定以上ある人を対象に死後事務委任契約の代理業務をおこなっているところもあります。ただし、条件が多く、死後事務委任契約の対象にならないこともあるようです。

社会福祉協議会では、死後事務委任自体にかかる費用が無料~10万円程度と比較的安価に依頼できます。まずは、お住まいの地域の社会福祉協議会が死後事務委任契約をおこなっているかどうかを確認してみましょう。

4.専門業者や法律家に依頼する場合にかかる費用

死後事務委任契約は、依頼先や委任事項によってさまざまな費用がかかります。

死後事務委任契約にかかる費用

- 法律専門家に依頼した場合の契約書作成費用

- 公正証書作成手数料および謄本作成手数料

- 履行する死後事務に応じた報酬

- 葬儀などの死後事務をおこなうための預託金

契約書作成費用や報酬は、法律専門家や業者が個別に設定できるため、信頼性などを見極めながら比較検討することを勧めます。

4-1.契約手数料または契約書作成手数料

契約書は法律専門家に作成を依頼することになりますが、作成手数料は依頼先ごとに異なっており、数万円~30万円程度が相場です。

実は、死後事務委任契約は口頭でも成立します。

しかし、契約してから履行(委任者の死亡)までに相当な期間があるため「内容があいまいになる、履行を担保するものがない」などの理由で、契約書を交わすのが現実的です。

死後事務を確実におこなうためには、契約書を作成することをおすすめします。

4-2.公正証書作成手数料と謄本作成手数料

公正証書作成手数料と謄本の交付手数料は「公証人手数料令」により定められています。作成の基本手数料は下記の表を参考にしてください。

法律行為に関する証書作成の基本手数料

| 目的の価額 | 手数料 |

|---|---|

| 100万円以下 | 5,000円 |

| 100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |

| 200万円を超え500万円以下 | 1万1,000円 |

| 500万円を超え1,000万円以下 | 1万7,000円 |

| 1,000万円を超え3,000万円以下 | 2万3,000円 |

| 3,000万円を超え5,000万円以下 | 2万9,000円 |

| 5,000万円を超え1億円以下 | 4万3,000円 |

| 1億円を超え3億円以下 | 4万3,000円に超過額5千万円までごとに1万3,000円を加算した額 |

| 3億円を超え10億円以下 | 9万5,000円に超過額5千万円までごとに1万1,000円を加算した額 |

| 10億円を超える場合 | 24万9,000円に超過額5千万円までごとに8,000円を加算した額 |

(参考)日本公証人連合会:Q3. 法律行為に関する証書作成の基本手数料

死後事務委任契約は、報酬額を目的の価額として手数料を算定します。

ただし、任意後見契約のように目的の価額を算定することができないとき(無報酬の場合も同じ)は、目的の価額を500万円とみなして算定するケースもあるため、公証役場に確認しましょう。

また、正本・謄本の交付手数料が1ページにつき250円かかります。

4-3.死後事務を依頼するための報酬

死後事務を依頼するための報酬に法的な定めはありません。例えば、行政手続き1件1万円~数万円、葬儀関係10万円~数十万円という具合に、委任先によって案件ごとに細かく設定されているのが一般的です。また、すべての死後事務を包括して、パック料金を採用している場合もあります。

死後事務の依頼先が親族や友人であれば無報酬も考えられますが、法律専門家などに委任する場合は報酬が発生します。委任が広範囲に及ぶ場合、その分報酬額も多くなるため、契約する段階で確認しましょう。

4-4.葬儀など死後事務を行うための預託金

預託金とは、契約書作成費用や報酬とは別に、葬儀などの死後事務にかかる実費として数十万円~百数十万円程度を受任者に預けておくお金のことです。

委任者が死亡した場合、葬儀や納骨といった死後事務は早急に執りおこなわなければなりません。このとき、葬儀費用や経費を受任者が立て替えなくてもいいように、預けておいた預託金から充当していくことになります。

死後事務にかかる実費は正確に見積もることが難しく、多めに預けておき、精算後に残金を相続人に返還することが一般的です。

預託金を生前のうちに支払うことがほとんどですが、預託金を預けずに死後事務にかかる実費を精算する方法もあります。その場合に採られるのが、遺産から支払う、または保険により支払うという2つのパターンのいずれかです。

遺産から支払う場合は、公正証書遺言を作成して遺産の一部を費用として受任者に渡すことにします。契約時の出費を抑えられる一方で、遺言書作成手数料が別途必要です。

保険により支払う場合は、受任者を保険金の受取人とする生命保険契約を締結して、死亡時の保険金を経費の支払いに充てることになります。費用(保険料の支出)が月額になるため、預託金よりも初期出費を抑えられますが、年齢や病歴によっては保険会社の審査に通らないケースや、受け取り保険金に相続税が課される場合がある点がデメリットです。

5.死後事務委任契約を結ぶまでの流れ

死後事務委任契約締結の流れは以下のとおりです。

流れを押さえておくことで、よりスムーズに契約をおこなえるため、事前に確認しておきましょう。

死後事務委任契約は口頭でも成立します。しかし、口頭での契約は確実に履行されるとは限りません。死後の手続きを確実におこなうために、死後事務委任契約書を書面で作成し、公正証書として残しておきましょう。

また、契約書の内容が不明確であったり、記入漏れがあったりした場合は、契約当事者間で合意が成立していないとみなされ、契約書が無効になる可能性があります。契約書の作成に自信がない人は、専門家に死後事務委任契約の作成を依頼すると、正しい形式の契約書を用意してもらえて安心です。

5-1.法律専門家への相談

死後事務委任契約について、司法書士などの法律専門家に相談します。

まず法律専門家からヒアリングされるのは、死後事務委任契約を検討している理由や現況についてです。

そのあと、依頼したい死後事務について、遺言か死後事務委任契約のどちらに盛り込むべきか判断を仰ぎ、今後の流れや費用についての説明を受けます。

5-2.委任内容の決定

死後事務委任契約の方向性が決まったら、履行すべき死後事務の範囲を明確にして委任内容を決定します。決めるべき委任内容は、例えば葬儀の規模や内容はどうするのか、管理して欲しい遺品や必要な連絡先などです。

契約の際に詳しく内容の確認をされるため、葬儀をおこないたいお寺や財産の内容についての確認をおこない、資料を準備しましょう。

5-3.死後事務委任契約書の作成

決定した内容をもとに、死後事務委任契約書を作成します。受任者が司法書士などの法律専門家であれば、その受任者に作成してもらうことが一般的です。また、受任者が法律専門家以外の場合は、受任者同席のもと専門家が契約書を作成して双方が確認、署名捺印する流れになります。

5-4.公正証書の作成

死後事務委任契約書は、元のままでも有効性に問題はありませんが「公正証書」にすることでトラブル防止になり、紛失の恐れもなくなります。公正証書作成のためには委任者・受任者の双方が公証役場に赴き、公正証書に署名捺印するのが原則です。ただし、やむを得ない理由がある場合は代理人を立てることもできます。

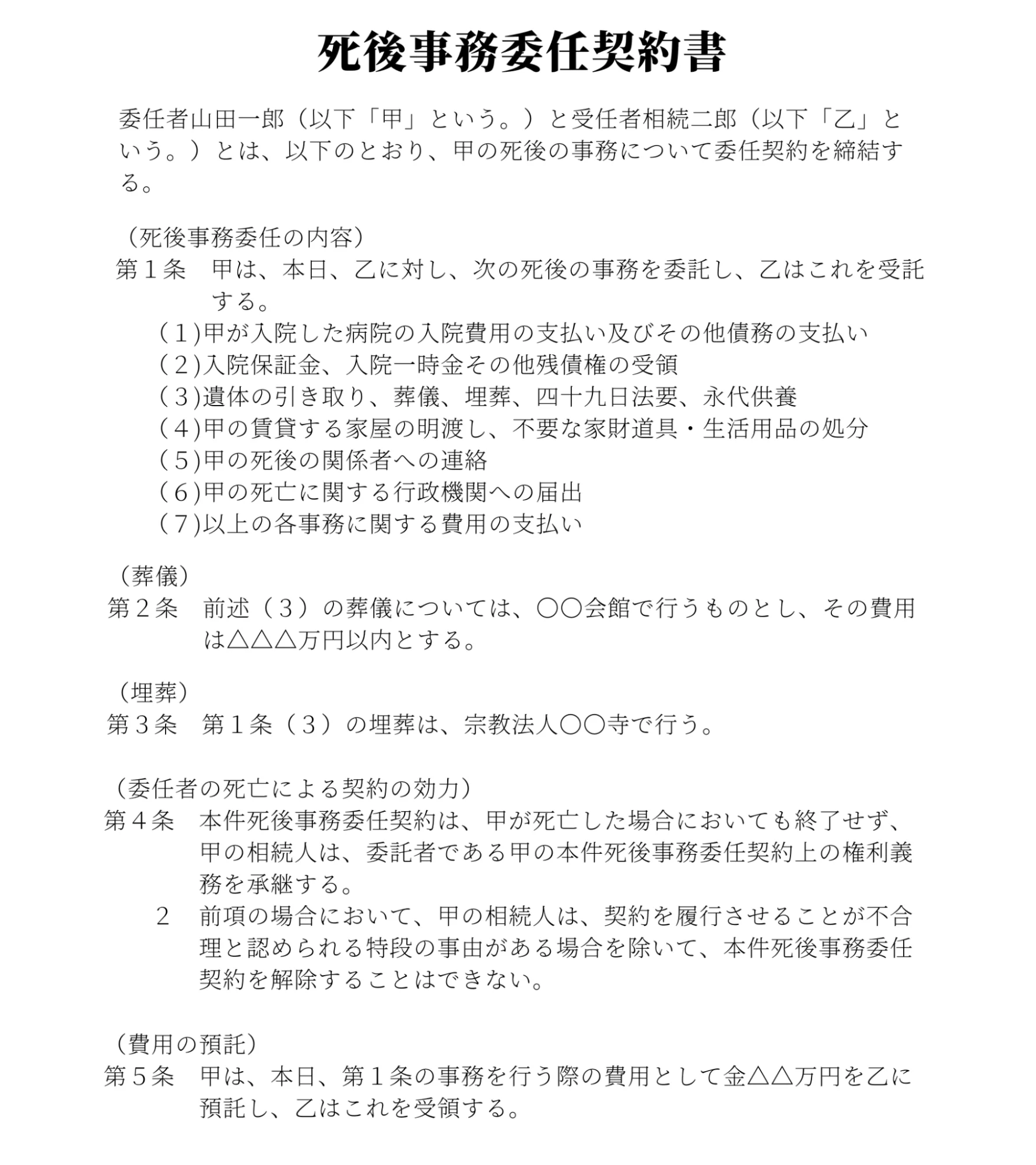

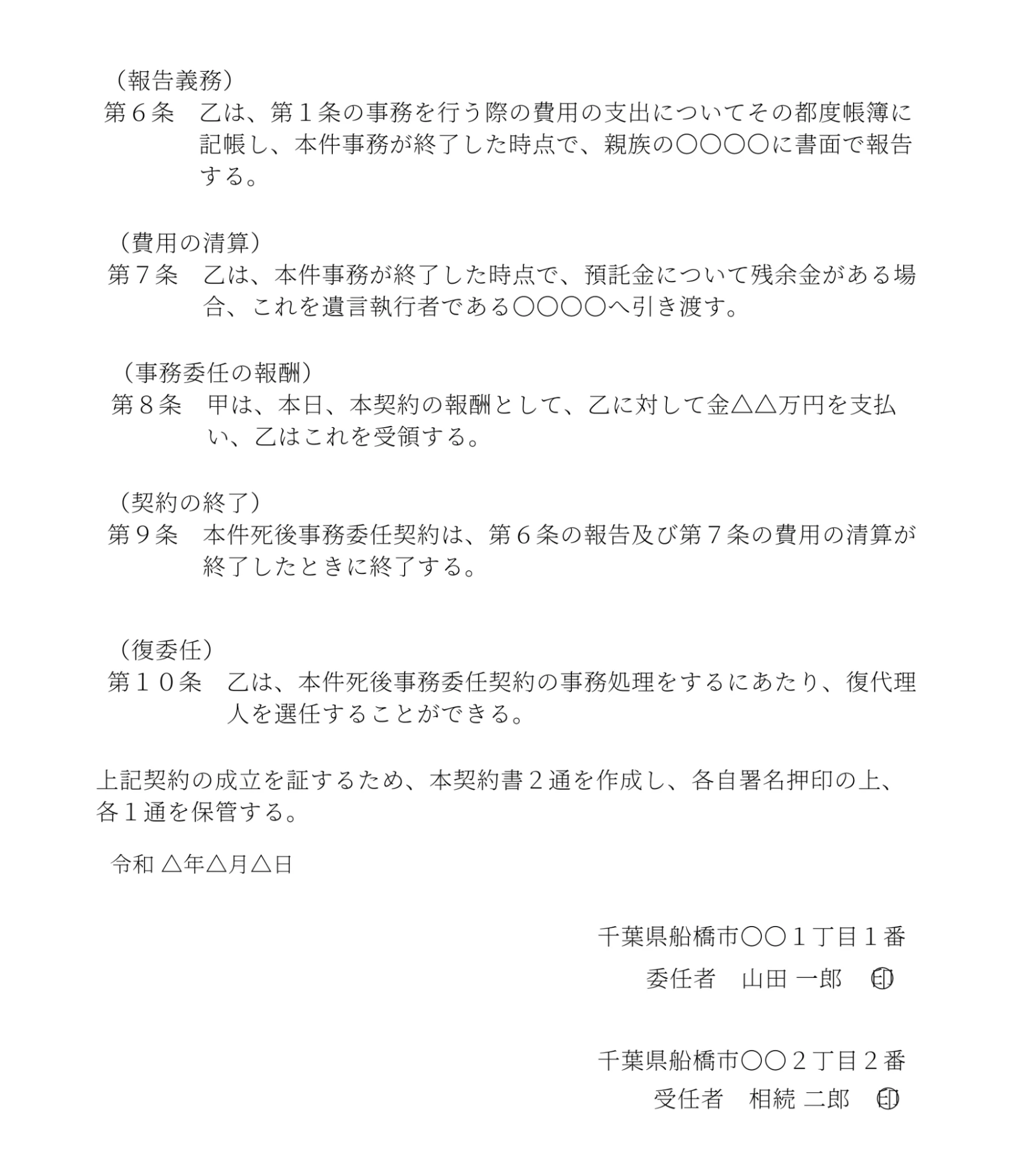

6.死後事務委任契約書の書き方-ひな形付き

死後事務委任契約書への代表的な記載事項は以下のとおりです。委任者の死後事務が正しくおこなわれるように必要事項をすべて記載しましょう。

死後事務委任契約書の記載事項

- 委任者と受任者の氏名、住所

- 死後事務委任契約の内容

- 契約の効力(委任者が死亡しても有効)

- 費用、報酬

- 契約の変更、解除、終了

- 報告義務

- 復委任

上記の記載事項を下記のひな形に沿って記載することで、死後事務委任契約をトラブルなくスムーズにおこなえます。

7.委任する事務手続きを減らすためにできること

できることは生前のうちに済ませておき、委任する事務手続きを減らすことで、トータルの出費を抑えられます。なぜなら、専門業者や法律家に依頼する場合、委任する事務手続きが増えるほど支払う費用が高くなる依頼先が多いためです。

また、死後事務をスリム化することは、受任者の負担軽減になるため、結果的に死後事務が希望どおり履行されやすくなります。

7-1.生前にできる契約は済ませておく

葬儀の生前予約やペット信託など、生前にできる契約を済ませることにより、委任する死後事務を減らせます。

葬儀の手配や執行などは、死後事務委任契約の報酬のなかでも高額であり、受任者の負担も大きい死後事務です。葬儀の生前予約をすることで、葬儀費用の目安が把握できたり、希望する葬儀の内容を明確にできたりといったメリットがあります。

ペットを飼っている場合はペット信託を利用して、あらかじめ引き取り先を決めておき、財産の一部を飼育費として信託しておくと安心です。

また、同居の親族がいる場合は公共料金の名義を変更しておきます。

7-2.サービスやアカウントを定期的に見直して使わないものは解約する

今後使う予定のない「定額課金のサービスやSNSなどのアカウント」は、解約することをおすすめします。

クレジットカードから引き落とされるサービスは、利用者本人以外は明細を見ただけで何のサービスなのか把握できないことが多いため、解約までに時間がかかり無駄な出費につながります。

SNSのアカウントは利用していないもののみ削除して、残ったものについてだけIDとパスワードをエンディングノート(自分の人生の終末について記したノート)に残しておくのがよいでしょう。

7-3.遺言書に死後事務についての希望を書いておく

「実現して欲しい死後事務ではあるものの、死後事務委任契約に盛り込む程度ではない事項」については、遺言書の付言事項として希望を書いておくこともできます。

例えば、葬儀や納骨などは、希望を遺言書の付言事項として書いておいたとしても、死後でないと相続人や受遺者に伝わりません。

そのため、準備が間に合わなかったり、事務が終わったあとに遺言書が開示されたりなど、現実的には希望を叶えられない可能性が高いです。

しかし、時間的に余裕がある、あるいは重要度の低い死後事務であれば、死後事務委任契約には盛り込まず遺言書の付言事項として書くことで、費用を抑えつつ実現する可能性を高められます。

8.死後事務委任契約を考えたときに知っておきたい3つの注意点

死後事務委任契約を検討するにあたって、以下の3つの点に注意することでスムーズに契約できます。

死後事務委任契約で知っておきたい3つの注意点

- そもそも契約できないケースがある

- 委任できない死後事務がある

- 相続人との間でトラブルになる可能性がある

8-1.認知症により意思能力がないとみなされると契約できない

認知症で意思能力を欠くと判断された場合は、契約が無効となります。

死後事務委任契約に限らず、契約の有効性を示すためには「当事者双方が意思能力を持っている」と、認められることが必要だからです。

(参考)e-GOV 法令検索:民法3条の2

意思能力の有無は一律に規定できるものではなく、ケースごとに判断されるものです。

一般的には、7歳~10歳程度の理解力が最低限の目安とされることがありますが、意思能力の有無は個別に判断されます。認知症の進行具合によっては意思能力があると認められることもあれば、重度の場合は意思能力を欠くと判断され、契約が無効となることがあります。

8-2.委任契約があっても履行できない死後事務がある

委任者の銀行口座の解約や不動産の処分は死後事務に該当しないため、委任契約に盛り込んでも履行できません。委任者の預貯金や不動産は相続財産であり、受任者が銀行の口座解約や不動産の処分を行うには、別途遺言書にて遺言執行者に指定してもらう必要があります。

(参考)e-GOV 法令検索:民法1014条

8-3.相続人がいる場合は財産の処分や費用の支払でトラブルになる可能性がある

死後事務として遺品整理を委任され、その中に財産的価値のあるものが含まれている場合や、葬儀の規模や内容が相続人の意向と違っていた場合は、相続人との間でトラブルに発展することが考えられます。

トラブルを未然に防ぐために、死後事務として委任する事項や範囲についてあらかじめ相続人に説明し、お互いの認識のギャップを埋めておくことが重要です。

9.信頼できる依頼先で死後委任契約を結んで確実に遺志を実現させよう

死後事務委任契約を結ぶにあたり、信頼できる依頼先を見つけることが重要です。

友人や知人に依頼すると費用は安く済むことが多いものの、死後の事務手続きは煩雑なので、相手に負担をかけてしまう可能性もあります。また、死後事務委任契約を検討する人のなかには老後の生活に不安を感じている場合も多く、総合的に任せられる依頼先を探すことも大切です。

例えば、認知症になったときの財産管理や介護関連の手続きに備えるなら、任意後見制度の利用も検討する必要があります。おひとりさまの場合、介護が必要な状態でなくても、急な病気やケガで入院が必要なときに、身元保証人の問題も出てくるでしょう。

日常生活や相続についての心配事があれば早い段階で相談し、かかりつけの弁護士(ホームロイヤー)を見つけておくことも安心につながるでしょう。

司法書士法人チェスターは、相続手続き専門の司法書士法人という強みを活かして、死後事務委任契約の相談から事務の履行までを全面的にサポートします。遺志を実現させるための遺言書の作成や相続についての相談は、ぜひ一度司法書士法人チェスターにお問い合わせください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。

様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ

各種サービスをチェック!

\ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

その他