【遺言書の書き方】相続のプロが無効にならない方法を解説

遺言書は、自分が亡くなったときの相続を円滑に進めるために欠かせないものです。しかし、正しい書き方を知らずに遺言書を書いてしまうと、無効になったりかえって相続争いを起こしたりする場合もあります。法的に有効で相続争いが起こらない遺言書を書くには、正しい書き方を知っておかなければなりません。

この記事では、円滑な相続に役立つ遺言書の書き方を解説します。遺言書を書くときは書き方だけでなく、遺言書の中身にも注意が必要です。

この記事の目次 [表示]

1.遺言書とは

遺言書とは、死後に遺産を誰にどれだけ渡すかといった財産に関する事項や、子供を認知するなど身分に関する事項を指定する法的な書面です。民法では遺言について下記のように定めていて、法律に定めるとおりに作成しなければ遺言書は無効になってしまいます。

(遺言の方式)

第九百六十条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

遺言書と似たものに「遺書」がありますが、遺書は生前の思いをつづった手紙という位置づけであり、法的な効力はありません。

1-1.遺言書で指定できることとできないこと

遺言書を書くことで、死後の財産や残された人の身分に関する事項を指定することができます。ただし、どのようなことを書いても認められるわけではありません。

ここでは、遺言書に書くことで指定できる事項とできない事項をご紹介します。

詳しい内容については「遺言書で効力が生じる事項・効力がない事項」を参照してください。

遺言書で指定できること

財産に関する事項

- 相続分・遺産分割方法の指定

- 遺贈(相続人以外に遺産を継がせる)

- 生命保険金受取人の変更

- 特別受益の持ち戻しの免除 など

身分に関する事項

- 子の認知

- 未成年後見人・未成年後見監督人の指定

- 相続人の廃除・廃除の取り消し

遺言執行者の指定

遺言書に子の認知や相続人の廃除を記載した場合は、遺言執行者を必ず指定しなければなりません。遺言書では、誰かに遺言執行者を選んでもらうように指示することもできます。

遺言書で指定できないこと

- 遺留分侵害額の請求の禁止

- 認知以外の身分行為(結婚・離婚、養子縁組・離縁)

遺言書で子を認知することはできますが、養子縁組をすることはできません。混同しないように注意しましょう。

1-2.家族に思いを伝える付言事項

遺言書には、付言事項として次のような事項を書くこともできます。

これらの事項に法的な効力はありません。

しかし、遺産の配分を決めた意図や家族への感謝の気持ちを一言添えておくことで、家族全員が納得して遺産分割を進めることができるでしょう。

- 遺産分割方法を定めた意図

- 葬儀や埋葬の方法の指定

- 家族に対する感謝の気持ち など

2.遺言書を書いたほうがよい人

遺言書はすべての人が書いておくに越したことはありません。ただし、遺産があまり多くなく相続人が1人しかいない場合など、必ずしも遺言書が必要でないケースもあります。

ここでは、特に遺言書を書いたほうがよいケースとして下記のケースをご紹介します。

- 子供のいない夫婦の場合

- 相続人になる人がいない場合

- 離婚歴があり前妻(前夫)の子がいる場合

- 息子の妻や孫などに遺産を継がせたい場合

- 内縁の妻など親族以外の人に遺産を継がせたい場合

- 特定の相続人に多額の遺産を継がせたい場合

- 相続人どうしの仲が悪い場合

2-1.子供のいない夫婦の場合

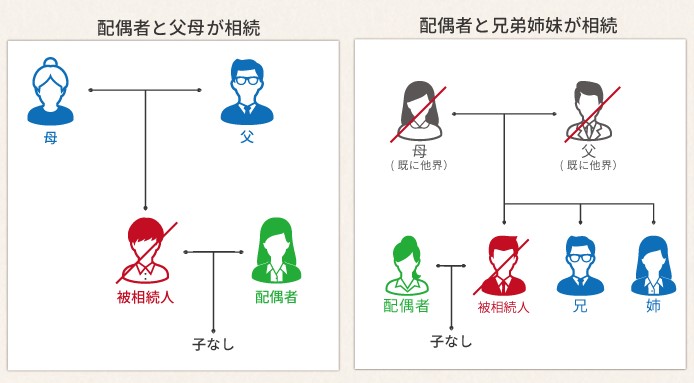

子供のいない夫婦のどちらか一方が亡くなると、残された配偶者が相続人になりますが、亡くなった人の父母も同時に相続人になります。父母がすでに他界している場合は兄弟姉妹が相続人になります。

残された配偶者は、義理の父母や兄弟姉妹と遺産相続の話し合いをすることになります。仲が良ければ問題はありませんが、特に義理の兄弟姉妹とは疎遠なこともあり、難しい話し合いになることが予想されます。

子供のいない夫婦が遺言書を書いておくことで、日ごろの交流があまりない親族どうしの相続争いを避けることができます。

2-2.相続人になる人がいない場合

配偶者も子供も兄弟姉妹もいない場合や、相続人になるはずだった人の全員が先に亡くなった場合は、相続人がいない状態になります。相続人がいない人の遺産は、相続財産清算人のもとで債権者や療養看護に努めた人(特別縁故者)に分配され、余ったものは国庫に納められます。

相続人のいない人が誰かに遺産を継いでもらいたい場合は、遺言書を書く必要があります。遺言書を書くことで相続人以外の人にも遺産を継いでもらうことができます。

相続人がいない場合の相続手続きについては、「相続人不存在の基礎知識と手続きを徹底解説」を参照してください。

2-3.離婚歴があり前妻(前夫)の子がいる場合

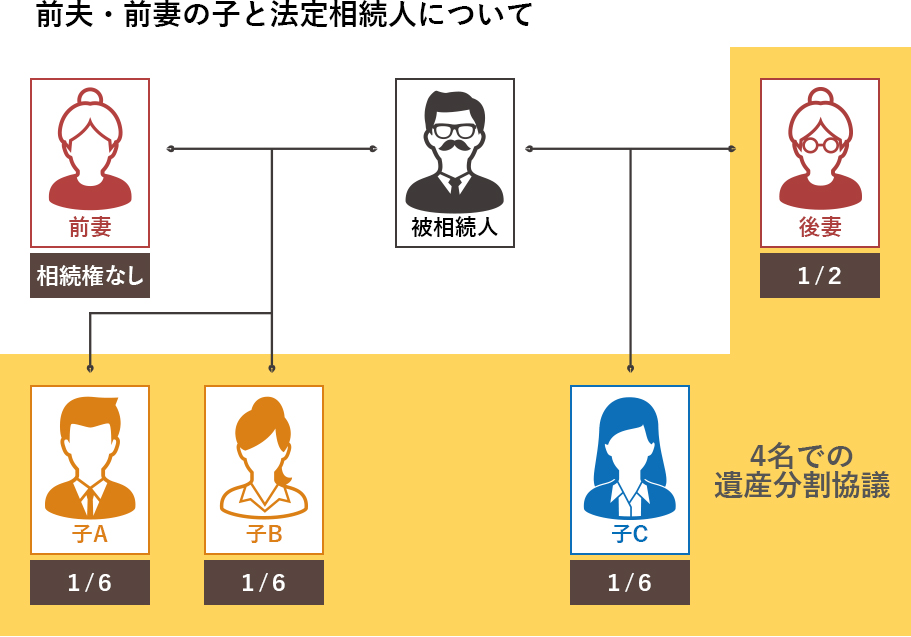

亡くなった人に離婚歴があって前妻(前夫)の子がいる場合は、その子も相続人になります。離婚したときは前妻(前夫)との夫婦関係は解消されても、子との親子関係は解消されないからです。

再婚相手との間にも子がいる場合は、下の図のように交流のない人どうしで遺産相続の話し合いをすることになります。再婚相手の子は予期せぬ相続人が現れたことで遺産の取り分が少なくなることから、遺産分割協議は難しいものになるでしょう。

残された家族が相続で争うことがないように、前妻(前夫)の子がいる人は遺言書を書くようおすすめします。付言事項として、遺産配分を決めた理由や家族への思いを書き添えておくのもよいでしょう。

2-4.息子の妻や孫などに遺産を継がせたい場合

療養看護で苦労をかけている息子の妻や、かわいがっている孫に財産を残してあげたいと思う人は多いでしょう。しかし、通常、息子の妻(子供の配偶者)や孫は相続人にはなりません。これらの人に遺産を継がせたい場合は、遺言書を書いておきましょう。

なお、息子の妻や孫のように亡くなった人の配偶者・1親等の血族以外の人は、相続税が通常の2割増しになるため注意が必要です。詳しくは「相続税の2割加算の対象者を確認しよう」を参照してください。

遺言書を書く以外の方法として、これらの人を養子にして遺産を相続させることもできます。養子縁組による相続については「相続で養子縁組を行う前に知っておくべきメリット・デメリット大公開!」を参照してください。

養子は1親等の血族にあたるため、相続税は2割増しとはなりません。しかし孫は例外で、代襲相続(子の死亡などにより代わりに相続すること)でない限り、養子にしても相続税は2割増しとなります。

2-5.内縁の妻など親族以外の人に遺産を継がせたい場合

内縁の妻や愛人、生前お世話になった人など親族以外の人に財産を残したい場合は、遺言書を書くことが必須になります。内縁関係にあった人は、いくら同居期間が長く親密な関係であったとしても相続人になることはできません。

親族以外の人が遺言で遺産を受け継いだ場合も、相続税が通常の2割増しで課税されます。

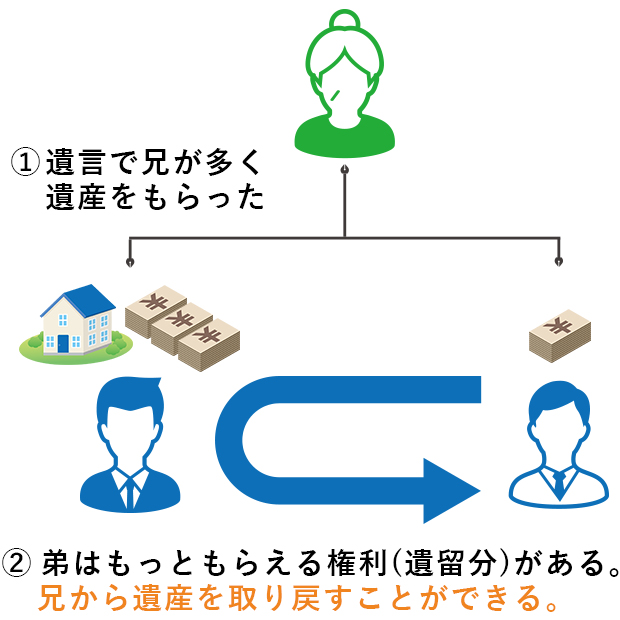

2-6.特定の相続人に多額の遺産を継がせたい場合

事業の後継者など特定の相続人に遺産を多く継がせたい場合も、遺言書を書いておく必要があります。かつては長男が家を継ぐという意識がありましたが、いまでは兄弟姉妹の間の相続人の権利は平等であり、特定の人が多額の遺産を継ぐことはトラブルのもとになります。

しかし、会社の株式を相続人どうしで均等に分けると、経営の実権を握る人が複数いる状態になり経営が迷走する可能性があります。事業の安定のためには、特定の人に遺産を多く継がせることもやむを得ません。

遺言で特定の人に遺産を多く継がせる場合は、遺留分(一定範囲の相続人が最低限受け取れる遺産の割合)に注意しなければなりません。詳しくは、「5-1.遺留分を無視した遺言書は争いのもと」でお伝えします。

2-7.相続人どうしの仲が悪い場合

相続人どうしの仲が悪く相続争いが起きる恐れがある場合も、遺言書を書いておくことをおすすめします。特に、遺産配分を決めた理由を付言事項として書いておくことが重要です。

3.遺言書の形式-自筆証書遺言と公正証書遺言

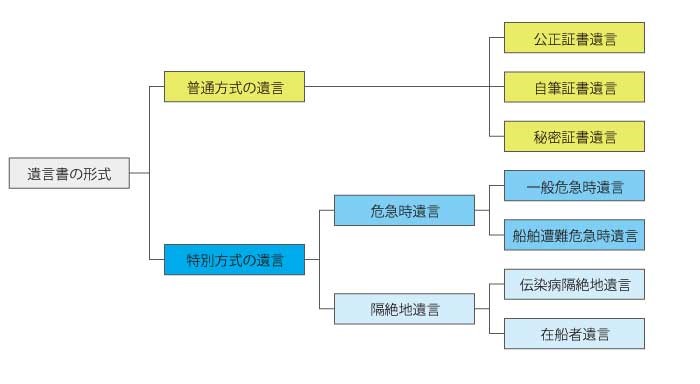

民法では、遺言書の形式を下の図のとおり定めています。

通常は、遺言書といえば普通方式の遺言である「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」のいずれかをさします。特別方式の遺言は、病気や事故など緊急の場合や航海中の船舶など隔絶地にいる場合の遺言に関する形式です。

ここでは、普通方式の遺言のうち「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」について、それぞれの特徴と作成方法をご紹介します。

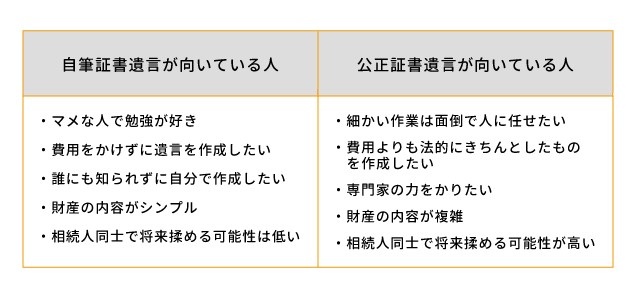

「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のどちらがご自身に向いているかは、下の図を参考にして判断できます。

3-1.自筆証書遺言はいつでも自分一人で作成できる

自筆証書遺言は、自筆すなわち手書きで作成する遺言書です。全文をパソコンで作成したものや、音声を録音したものは自筆証書遺言として認められません。

自筆証書遺言のメリット

- 紙と筆記用具と印鑑があればいつでも作成できる

- 第三者に知られることなく自分一人で作成できる

- 費用がほとんどかからない

自筆証書遺言のデメリット

- 全文を手書きで書かなければならない(一部緩和されている)

- 民法で定められた形式を満たさないで無効になるケースが多い

- 紛失や改ざんの恐れがある

自筆証書遺言は、財産の種類が少なく相続人どうしの仲も良く、念のために遺言書を作っておこうといった場合に適しています。

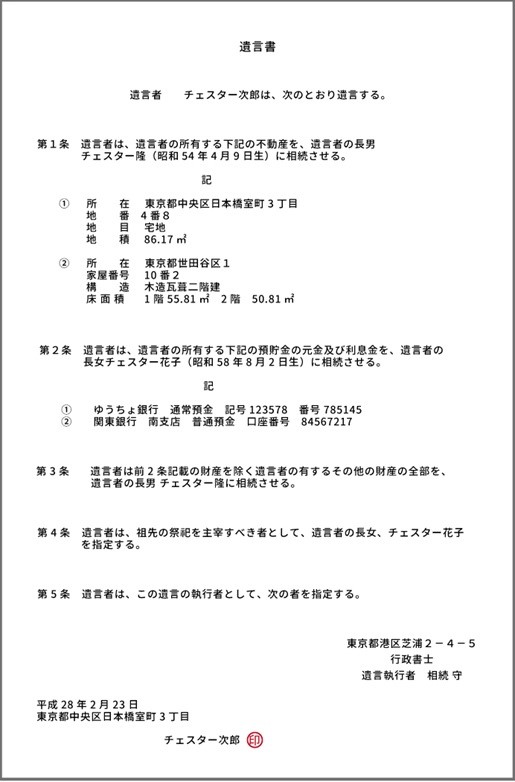

自筆証書遺言の文例

自筆証書遺言の文例は下記のとおりです。

(この文例は作成の都合上パソコンで作成していますが、実際にはこれらの事項をすべて手書きで書いて押印する必要があります)

不動産については、登記事項証明書に書かれているとおりに物件の明細を記載します。預金については、金融機関と支店の名称、預金種別(普通預金、定期預金など)、口座番号をもれなく記載します。

自筆証書遺言の書き方のさらに詳しい解説は、「もし明日あなたに不幸があったときに家族を守るための遺言作成完全ガイド(2.【自分で作成する人向け】自筆証書遺言の書き方パーフェクトガイド)」を参照してください。

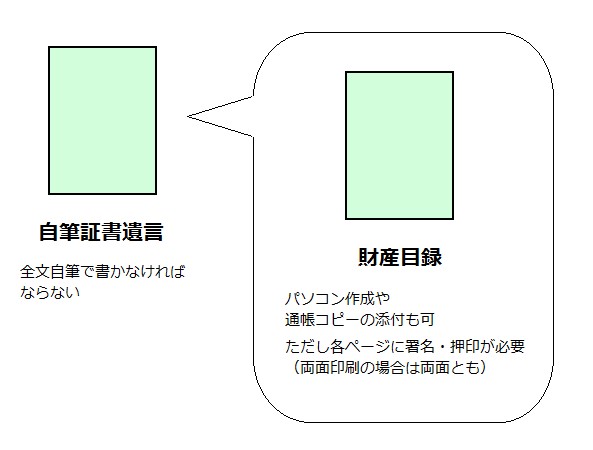

自筆証書遺言の一部がパソコンで作成可能に

これまで自筆証書遺言は全文を手書きで書く必要がありました。しかし、平成31年1月13日からは、自筆証書遺言でも「財産目録」にあたる部分はパソコンでの作成が認められるようになりました。

財産目録には、預貯金や不動産など財産の明細を記載します。財産の種類が多い場合は、目録をすべて自筆で書くことや後で財産の内容が変わった場合に訂正することが大変な手間になります。

そこで、民法の自筆証書遺言に関する規定が緩和され、財産目録についてはパソコンでの作成や預金通帳などのコピー添付も認められるようになりました。詳しい内容は、「自筆証書遺言のメリット・デメリットと保管制度・方式緩和について徹底解説」を参照してください。

自筆証書遺言が法務局で保管可能に

令和2年7月10日からは、自筆証書遺言を法務局で保管できるようになりました。

財産目録がパソコンで作成可能になるのと同じタイミングで、自筆証書遺言の保管制度が新設される予定です。

自筆証書遺言を自宅で保管した場合は、亡くなった後で相続人に見つけてもらえなかったり、悪意のある相続人によって改ざんされたりする可能性がありました。

自筆証書遺言書保管制度では、自筆証書遺言を作成した人が法務局に届け出ると遺言書の原本と画像データが保管されます。遺言を作成した人が亡くなれば、全国の法務局で遺言書の有無や内容が確認できます。

自筆証書遺言書保管制度の詳しい内容は、「自筆証書遺言のメリット・デメリットと保管制度・方式緩和について徹底解説」を参照してください。

3-2.公正証書遺言は公証人のもとで確実に作成できる

公正証書遺言は、公証人の助言を受けながら公証役場で作成する遺言書です。

公正証書遺言のメリット

- 法的な不備のない確実な遺言が作成できる

- 公証役場で保管されるので紛失や改ざんの恐れがない

公正証書遺言のデメリット

- 公証人に支払う手数料が必要

- 証人を2名立てなければならない

- 守秘義務はあるものの公証人と証人に遺言の内容を知られてしまう

公正証書遺言は、費用や手間をかけても確実な遺言書を作成したい場合や、遺産の分け方が複雑で専門家の助言が必要な場合に適しています。

通常、遺言の内容は公証人や専門家(司法書士・弁護士・税理士など)と相談しながら決めていきます。文面は公証人が作成するため、遺言書を作成する人が自ら書くことはありません。遺言書を作成する人は、後日証人2名の立会のもとで公証人が読み上げる遺言内容を聞き、問題がなければ公正証書遺言に自署・押印します。

公正証書遺言の作成方法の詳しい解説は「もし明日あなたに不幸があったときに家族を守るための遺言作成完全ガイド(3.【専門家にお任せしたい人向け】公正証書遺言の書き方パーフェクトガイド)」を参照してください。

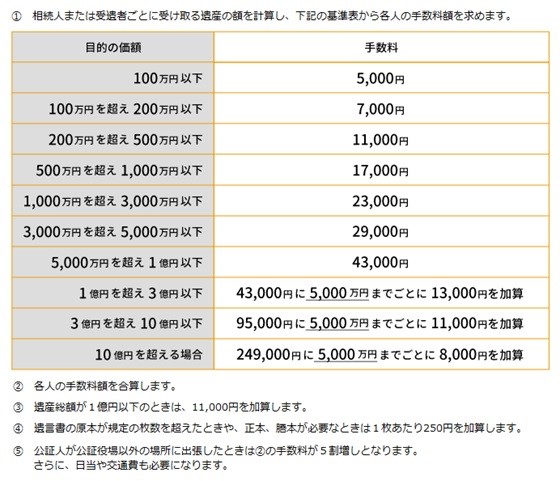

公正証書遺言の作成で公証人に支払う手数料は、各相続人が受け取る遺産の額をもとに下の表のとおり決まります。弁護士・司法書士・税理士など専門家に相談する場合は、別途報酬が必要です。

4.遺言書が無効になるケース

遺言書は民法に規定された方法で書かれている必要があり、規定どおりに書かれていなければ無効になってしまいます。また、遺言書を作成した人が意思表示できる状態にあったかどうかで遺言書の有効性が争われることもあります。

この章では、遺言書が無効になるケースをご紹介します。より詳しい説明は「遺言書が無効になる事例と無効にならないための対策」も参照してください。

4-1.自筆証書遺言が無効になるケース

自筆証書遺言は専門家が関与することなく自分一人で作成できるため、無効になるケースが多くみられます。

自筆証書遺言は自ら手書きで書くことと定められていて、文字を書くことができない人が他の人に代筆してもらった場合も無効になります。

認知症などで意思表示が十分にできない人が作成した自筆証書遺言も無効になる場合があります。意思表示ができない人は自筆で遺言書を書くことが困難であり、他人が偽造した疑いが持たれます。

また、自筆で書かれていても以下のような形式の不備で無効になるケースがあります。

- 日付があいまいである(令和○年○月吉日など)

- 署名がない

- 押印がされていない など

4-2.公正証書遺言が無効になるケース

公正証書遺言は公証人が作成するため、無効になることはほぼありません。

ただし実務では、専門家が作成した原稿を公証人が読み上げて、遺言書を作成する人が承諾することで公正証書遺言が作成されます。このような事情から、遺言書を作成する人に十分な判断能力がなくても公正証書遺言が作成される可能性はあります。

自筆証書遺言と同様に、公正証書遺言でも十分な判断能力のない人が作成したものは無効になることがあります。

5.遺言書の作成で注意すべきポイント

遺言書の作成では、書き方だけでなく遺言書の中身についても注意すべきポイントがあります。

5-1.遺留分を無視した遺言書は争いのもと

遺言書を書くときは「遺留分」に注意しなければなりません。遺留分を無視した内容の遺言書がかえって争いを引き起こすこともあります。

遺留分とは、一定の範囲の相続人(配偶者、子、父母など)に対して定められた最低限受け取れる遺産の割合のことです。残された家族の今後の生活を保障するほか、財産を形成するまでの家族の功労に報いる目的があります。

特定の人に多額の遺産を継がせるよう遺言書に書いた場合は、他の相続人は遺産を十分にもらうことができません。遺留分のある相続人が遺産を十分にもらえなかった場合は、遺産を多く相続した人に金銭を請求できるため、相続人どうしで財産を取り合う結果になってしまいます。

遺言書の内容を決めるときは、遺留分について十分考慮することをおすすめします。はじめから遺留分に配慮した内容にしておけば、後から相続人どうしで財産を取り合うこともありません。

遺留分についての詳しい解説は、「【図解で解説】遺留分権利者の範囲と遺留分の割合」を参照してください。

なお、遺産に非上場株式が含まれる場合は遺留分に関する特例があり、事業の後継者が多くの遺産を相続することができます。詳しくは事業承継を取り扱っている専門家に確認してください。

5-2.相続税の負担にも配慮が必要

遺産が一定額(3,000万円+相続人1人あたり600万円)以上あれば、相続人に相続税が課税されます。遺言書を書くときは、相続税の負担にも配慮する必要があります。

相続税は税額が高くなりますが、特例を受けて税額を軽減することができます。特に、亡くなった人の配偶者に対する「配偶者の税額軽減」や自宅などを相続したときの「小規模宅地等の特例」は相続税の減額割合が大きく、相続税が0円になる場合もあります。

これらの特例を受けるにはさまざまな要件がありますが、遺産の分け方によっては特例の要件から外れてしまい、相続税が割高になるケースがあります。遺言内容を決めるときは、これらの特例の要件から外れないように遺産の分け方を考えることが重要です。

しかし、自分で自筆証書遺言を書く場合だけでなく、法律の専門家に作成を依頼する場合でも、相続税の負担が少なくなるように配慮した遺言内容を決めることは難しいものです。相続税の負担に配慮した遺言内容を決めるには、相続に詳しい税理士にも相談することをおすすめします。

6.「揉めない遺言」「税金対策を考えた遺言」を残すなら専門家のサポートが必要

ここまで、遺言書の形式ごとの特徴と書き方、作成上の注意点をお伝えしました。

誰に何を相続させたいかが既に明確に決まっている方であれば、この記事を参考に遺言を書くことができると思います。

一方、遺言を遺す目的が「相続人同士が揉めないようにしたい」「相続税対策をしたい」等であり、具体的な内容はまだ決めていないという方は注意が必要です。

遺産の分け方によっては遺留分をめぐるトラブルを招いたり、相続税が割高になったりする恐れがあるためです。遺言内容を考えるときは、法律の専門家である弁護士や司法書士と、税金の専門家である税理士の両方から助言を受けられるとよいでしょう。法務と税務の助言がワンストップで受けられるところに相談するとよりスムーズです。

相続税専門の税理士法人チェスターは、グループ会社に司法書士法人や法律事務所があり、税・法両面からのワンストップのサポートが可能です。

節税しながら相続人にとっても納得性のある遺言を遺したいという方はお気軽にご相談ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

公正証書遺言の作成ならチェスターにお任せ下さい

「遺言があれば、相続発生後の多くの争いを防ぐことができます。

さらに、相続発生後の手続きもスムーズに進めることができ残された方の負担が大幅に軽減されます。

チェスターグループでお客様の大切な遺言作成のサポートをお手伝いさせて下さい。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続法務編