成年後見制度とは?申立てに必要な手続きや注意点をわかりやすく解説

成年後見制度とは、認知症や知的障害などにより判断能力が低下した人の財産や権利を守るための制度です。高齢化が進む日本では利用件数も増えており、相続などの場面で成年後見制度が必要になるケースも少なくありません。

一方「費用が高い」「一度使うとやめられない」などの不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、成年後見制度の仕組みや種類、申立て手続き、注意点までをわかりやすく解説します。

この記事の目次 [表示]

1.成年後見制度とは?なぜこの制度が必要なの?

成年後見制度とは、判断能力が低い状態にある人の権利と利益を守るために、第三者である後見人がサポートする仕組みです。ここ数年、成年後見制度を利用するための申立て件数は増加傾向にあり、2024年の1年間の申立て総数は約4万1,800件となりました。

成年後見制度の概要とともに、なぜ近年この制度が必要とされているのかについて解説します。

1-1.成年後見制度の概要

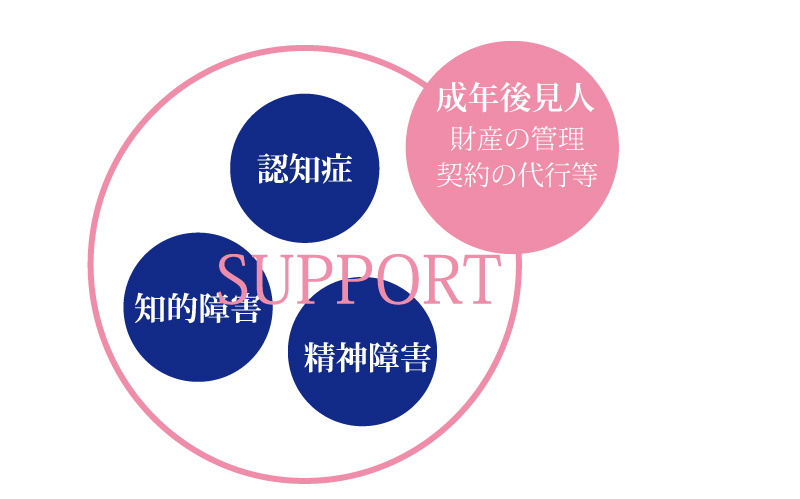

成年後見制度とは、知的障害や精神障害、認知症などによって正常な判断が困難な人について、日常生活において不利益をこうむることがないように第三者がサポートする制度です。成年後見制度は、心神喪失状態にある方の行動を制限する「禁治産・準禁治産者宣告制度」に代わって2000年から開始した制度でもあります。

財産の処分や契約などについて、十分な判断能力を有していない人のサポートをするための仕組みとして活用されています。後見人の主な業務は、被後見人が所有している財産を管理したり契約等を代わりに結んだりなどの財産関係の管理や法律行為です。

後見人が支援することで、判断能力が低い状態にある人は自分の財産を計画的に使うことができるだけではなく、悪徳な業者から騙されて高額な商品やサービスを契約してしまった際に取り消すことも可能になります。

1-2.成年後見制度が必要とされる理由

近年、成年後見制度が注目されている理由は、この制度を活用することで認知症の人をサポートできるからです。

高齢化が進む日本では認知症の人が増えています。2022年の調査では、認知症の高齢者の数は443.2万人、認知症の前段階である軽度認知障害の高齢者は558.5万人いると推計されています。2040年には認知症の高齢者が584.2万人、軽度認知障害の高齢者は612.8万人になるという予想もあるほどです。

今後ますます認知症の人が増えると考えられるなかで、認知症の人の財産を守ったりさまざまな契約を締結したりするなどの必要性は増しており、それを支援できる仕組みである成年後見制度が注目されています。

参考:内閣府「令和6年度版高齢社会白書」

たとえ認知症になったとしても、家族がサポートすれば日常生活に支障はないと考える方もいるかもしれません。しかし、実際には契約や法律行為が必要な場面はあり、家族だけでは対処できないこともあります。たとえば、相続の手続きの際に認知症の人が相続人のなかにいると遺産分割協議を成立させるのが難しく、相続の手続きが滞ってしまうことがあります。

認知症の人が相続人になる可能性がある場合は、次の記事を参考にして早めに対策を考えておくと安心です。

2.成年後見制度の種類

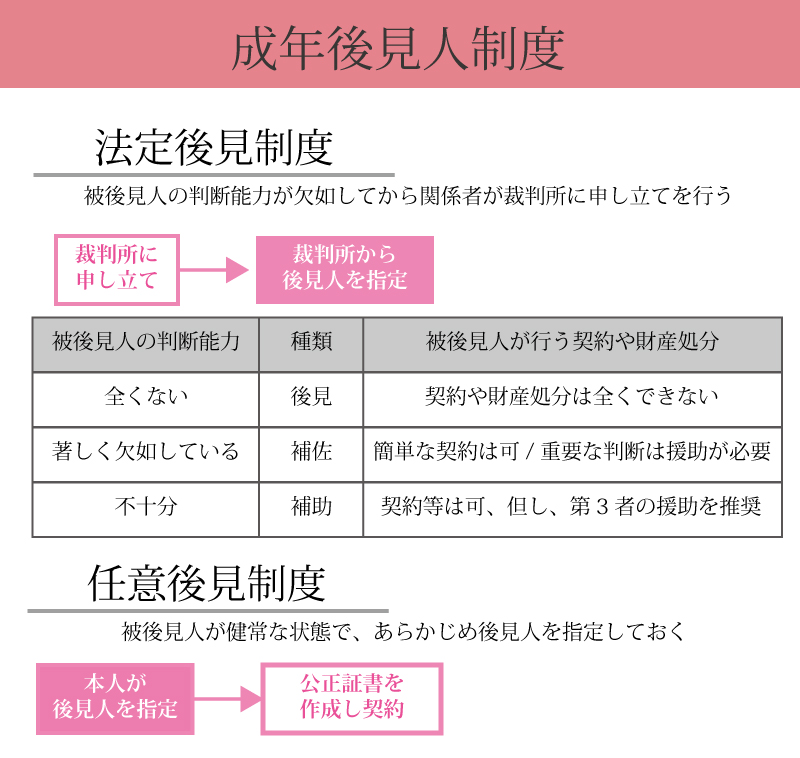

成年後見制度には「法定後見制度」「任意後見制度」という2種類があり、それぞれの制度は利用するタイミングや申立ての流れが異なります。ここからは2種類の成年後見制度を詳しく解説します。

2-1.法定後見制度

法定後見制度とは、すでに判断能力が低下した人が利用する制度です。申立てをすると、家庭裁判所が後見人などを選任して、本人のサポートが開始されます。

法定後見制度では本人の状態により、以下の3つの種類が用意されています。

- 後見:判断能力がまったくない

- 保佐:判断能力が著しく不十分

- 補助:判断能力が不十分

上記3つのどちらに該当するかについては家庭裁判所が判断しますが、それぞれサポートできる内容は異なります。

参考:厚生労働省「法定後見制度とは(手続の流れ、費用)」

2-1-1.後見:判断能力がまったくない場合

後見は3つのなかで最も判断能力が低い状態の人を対象としています。

後見では、原則としてすべての法律行為を後見人が代理でおこなうことが可能です。また、本人がした法律行為については、本人保護のために取り消せる場合があります。

2-1-2.保佐:判断能力が著しく不十分な場合

保佐は3つのなかで中程度の状態にある人を対象としています。具体的にいうと、重要な手続きや契約をひとりで決めたり進めたりすることに不安がある人が対象です。

保佐では、申立てによって家庭裁判所が定める行為について保佐人が代理でおこないます。また、保佐人は、借金や訴訟行為、相続の承認・放棄などといった民法13条1項に定められた行為について、同意したり取り消したりすることが可能です。

その他、民法で定められた行為だけではなく、申立てがあり家庭裁判所が定めた行為についても同意・取消が可能となります。

参考:e-GOV法令検索「民法 第13条」

2-1-3.補助:判断能力が不十分な場合

補助は3つのなかで判断能力が最も高い人を対象としています。具体的にいうと、重要な手続きや契約をひとりで決めることに不安がある人が対象です。

補助人ができることは最も限定的です。申立てによって家庭裁判所が定めた行為について、代理・同意・取消ができます。

2-2.任意後見制度

任意後見制度とは、判断能力が十分にある人が将来に備えて、あらかじめ後見人やサポートしてほしい内容を決めておく制度です。任意後見契約を締結するため、すでに判断能力が低下している人は利用できません。

任意後見制度を利用するためには、公正証書で任意後見契約を結ぶ必要があります。法定後見制度では後見人は家庭裁判所が選任しますが、任意後見制度では誰を後見人にするかを被後見人になる可能性がある本人が決めます。またサポートしてほしい内容は、本人と後見人との間で合意があれば自由に決めることが可能です。

任意後見契約締結後、実際に制度を利用するのは本人の判断能力が不十分な状態になったときです。親族などが家庭裁判所に申し立てることで任意後見制度の活用が開始されます。

参考:厚生労働省「任意後見制度とは(手続の流れ、費用)」

3.成年後見制度の手続きの流れ

同じ成年後見制度とはいっても、法定後見制度と任意後見制度では申立ての流れが異なります。ここからは、それぞれの申立ての流れを解説します。

3-1.法定後見制度の申立ての流れ

法定後見制度を申し立てる際、まずは家庭裁判所で相談する必要があります。これは法定後見制度の利用を一度開始すると一生涯サポートすることになるため、申立てをするにはそれなりの覚悟が必要だからです。また、家庭裁判所で成年後見制度のパンフレットをもらうことができますが、それを読んだだけではなかなか理解できない点もあります。

家庭裁判所で法定後見制度についての説明を聞き、納得したうえで申立てを進めましょう。申立ては以下の流れで進めます。

- 1.申立てに必要な書類を準備する(申立書・戸籍謄本・住民票・成年後見制度を利用していないことを示す証明書・財産に関する資料・医師による診断書など)

- 2.家庭裁判所に申立てをおこなう(この際に申立て手数料・登記手数料・郵便切手代を納める)

- 3.家庭裁判所が調査し審判をおこなう(本人に鑑定をおこなったり近しい人に聞き取りしたりすることもある)

- 4.審判により後見制度を利用した方がよいと判断されたら、後見人によるサポートが開始される

- 5.後見人は選任後1カ月以内に本人の状況を確認し、財産目録や収支予定表を家庭裁判所に提出する

- 6.後見人は少なくとも年に1度は家庭裁判所に状況報告をおこなう

3-2.任意後見制度利用の流れ

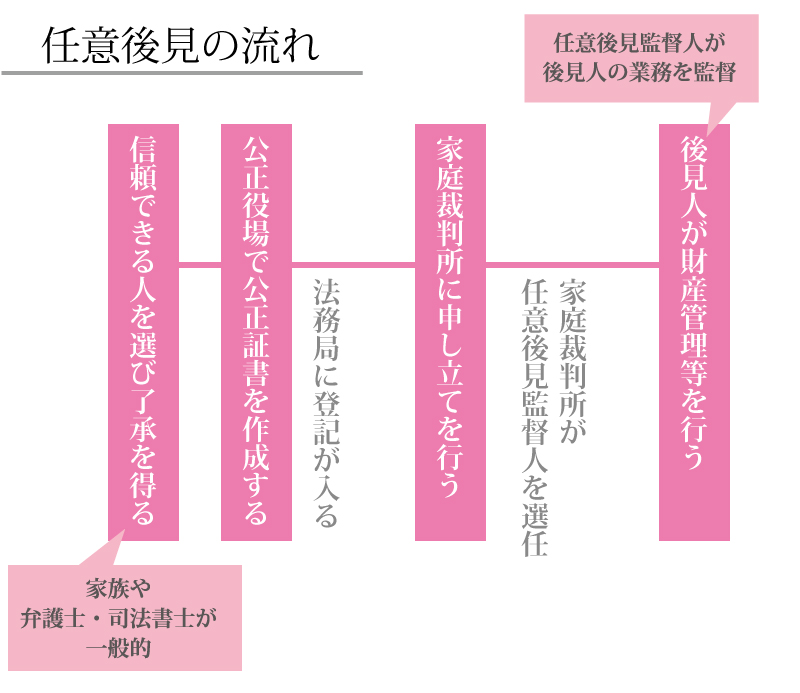

任意後見制度では、まずは判断能力が十分にあるうちに後見人になる人と任意後見契約を締結します。任意後見契約締結までの流れは以下のとおりです。

- 1.任意後見人になる人を決め、引き受けてもらえるか確認する

- 2.任意後見人になる人と後見内容を話し合って、後見内容に合意する

- 3.公正証書を作成し、任意後見契約を締結し登記をおこなう

任意後見制度を実際に活用するのは、本人の判断能力が低下したあとになります。以下の流れで申立てをおこない、後見制度をスタートさせることになります。

- 1.任意後見監督人選任の申立てに必要な書類を準備する(必要書類は申立書・本人の戸籍謄本・任意後見公正証書の写し・成年後見等に関する登記事項証明書・診断書・財産の状況がわかる書類)

- 2.家庭裁判所に本人・配偶者・四親等以内の親族・任意後見受任者のいずれかが申立てをする

- 3.申立てに必要な費用を支払う(申立て手数料800円・郵便切手・登記手数料)

- 4.家庭裁判所の審判後に任意後見制度が利用できるようになる

任意後見制度を開始させる際は、任意後見人が契約どおりの支援をしているかどうかを確認するために、必ず任意後見監督人を選任します。任意後見監督人は家庭裁判所によって弁護士や司法書士が選任されることが多く、本人が元気なうちに指名することはできません。

参考:厚生労働省「任意後見制度とは(手続の流れ、費用) 」

4.成年後見人制度の利用にかかる費用

成年後見制度の利用には費用がかかります。かかる費用には2種類あり、申立てに必要な「初期費用」と制度の利用開始後一生涯継続してかかる「維持費用」があります。

維持費用は誰が後見人になるかによって大きく変わるので注意が必要です。

4-1.法定後見制度を利用する際にかかる初期費用

法定後見制度の申立てにかかる費用は以下のとおりです。

- 申立手数料:800円(収入印紙)

- 登記手数料:2,600円(収入印紙)

- 連絡用の郵便切手代:3,000~6,000円程度(家庭裁判所ごとに異なる)

- 鑑定料:5万~10万円程度(必要に応じて裁判所がおこなう)

4-2.任意後見制度を利用する際にかかる初期費用

任意後見制度では、任意後見契約締結時と家庭裁判所への申立て時という、2つのタイミングで初期費用がかかります。

【任意後見契約締結時】

- 任意後見契約公正証書作成の基本手数料:11,000円

- 登記嘱託手数料:1,400円

- 印紙代:2,600円(登記所に納付)

- その他(本人に交付する正本などの証書代、郵送用の切手代など)

【家庭裁判所への申立て時】

- 申立手数料:800円(収入印紙)

- 登記手数料:1,400円(収入印紙)

- 連絡用の郵便切手代:3,000~6,000円程度(家庭裁判所ごとに異なる)

4-3.弁護士などの専門職が後見人になる場合は報酬が高額になることも

法定後見、任意後見のいずれの場合も、後見人には所定の報酬を本人が支払うのが一般的です。ただし、親族などが後見人になる場合は後見人が報酬を請求しないと申し出れば無報酬になります。

親族が後見人になった場合でも、財産の金額が大きく管理が煩雑になると予想されるケースでは、月額1~2万円程度の報酬が認められることもあります。

一方、弁護士などの専門職の場合はより高額な報酬が必要です。基本報酬額は2万円とされていますが、管理財産に応じて月額は6万円程度まで増えていきます。

成年後見人と成年後見監督人の報酬額の目安は以下のとおりです。

【成年後見人】

| 報酬額 | |

|---|---|

| 管理財産が1,000万円以下 | 月額2万円 |

| 管理財産が1,000万円超~5,000万円以下 | 月額3~4万円 |

| 管理財産が5,000万円超 | 月額5~6万円 |

【成年後見監督人】

| 報酬額 | |

|---|---|

| 管理財産が5,000万円以下 | 月額1~2万円 |

| 管理財産が5,000万円超 | 月額2万5,000円~3万円 |

参考:裁判所「成年後見人等の報酬額のめやす」

なお、地域によっては自治体が補助金を出していることがあり、1~2万円程度負担が少なくなる可能性があります。自分の居住している自治体で補助金が出るのかを、事前に確認しておくとよいでしょう。

5.誰が後見人になれる?後見人に適している人・なれない人

成年後見人になるために必要な資格はありません。信頼できる成年であれば原則誰でもなることが可能です。ここでは具体的に後見人に適している人、反対に後見人になれない人について説明します。また、実際にどのような人が後見人になっているのかについても、裁判所の統計をもとに解説します。

以下は、2024年にあった成年後見制度の申立て合計41,322件について、成年後見人の属性をまとめたものです。

| 成年後見人などの属性 | 件数(割合) |

|---|---|

| 親族 | 7,077件(17.1%) |

| 司法書士 | 11,875件(28.7%) |

| 弁護士 | 8,794件(21.3%) |

| 社会福祉士 | 6,873件(16.6%) |

| 市民後見人 | 331件(0.8%) |

| その他 | 6,392件(15.5%) |

| 合計 | 41,322件 |

※本表は以下の資料を元に筆者が作成しました

出典:裁判所「成年後見関係事件の概況」

5-1.親族

成年後見制度の利用を検討するとき、多くの方が「親族を後見人にしよう」と考えるでしょう。本来後見人は介護や生活の補助はできませんが、親族が後見人になれば生活のさまざまなサポートを一貫でおこなうことができます。しかも、後見人報酬を無報酬にすることも可能です。

親族を後見人にすることはメリットばかりに見えますが、実際には親族が後見人になるケースはあまり多くはありません。2024年の成年後見制度申立てのうち、親族が後見人になったケースは全体の17.1%のみです。

後見人の業務のなかには財産の収支報告など、一般の人がおこなうには難しいものもあります。また、申立て時に親族を希望と出していても、家庭裁判所によって第三者が適切と判断されることもあります。

その他、相続の手続きが必要な場面では、親族は被後見人と利益相反関係になることもあるでしょう。その場合は、親族が成年後見人になるのがふさわしくないこともあります。

相続における利益相反については以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

5-2.法律や福祉の専門家

法律や福祉の専門家も成年後見人に適しています。具体的には、弁護士や司法書士、社会福祉士などが該当します。

弁護士や司法書士は後見制度への知識や経験が豊富で、関連する書類の作成や裁判所への報告業務も不備なくおこなえます。社会福祉士は日常生活に支障のある人々に対して相談や助言をおこなう専門職です。被後見人の権利を守ったり生活の質を向上させたりと、後見人として全般的なサポートを期待できるでしょう。

頼れる親族がいない場合や後見人候補の希望を出さなかった場合に、家庭裁判所によって専門家が選任されることがあります。専門家は後見人を任せるのに安心ですが、先述のとおり所定の報酬がかかる点に留意しましょう。

5-3.福祉に関係している公益法人

社会福祉協議会やNPO法人などの法人も後見人になることが可能です。法人であれば担当者が不在になっても後見人を継続してもらえます。複数チェックで業務をおこなうことから、横領や使い込みなどのリスクが低いこともメリットと言えるでしょう。このため、後見人の希望欄に法人を記入すると、希望が通ることがほとんどです。

一方、個人を選任するときよりも事務的な付き合いになることが多く、法人によって対応可能な範囲に差が出ることもあります。また、専門家と同様に毎月報酬がかかります。

5-4.成年後見人になれない人

ここまで成年後見人にふさわしい人をご紹介してきましたが、反対に成年後見人になれない人もいます。成年後見人になれない人は以下のとおりです。

- 未成年者

- 法定代理人、保佐人、補助人を解任された人

- 破産している人

- 過去に本人に対して訴訟したことのある人とその家族

- 行方不明者

6.成年後見制度のデメリットは?「ひどい」「使えない」と言われる理由と注意点は?

先述したように、成年後見制度を活用すれば判断能力が低下した人の財産や権利を守ることができ、メリットが多くある仕組みです。しかし、成年後見制度にはデメリットもあるため、「ひどい」「使えない制度」などと言われることもあります。

主なデメリットは以下の5つです。

- 法定後見人を最終的に選定するのは家庭裁判所で、希望が通らないこともある

- 法定後見人は簡単に解任することができない

- 後見人や後見監督人の報酬は原則生涯必要となる

- 家族が後見人になった場合でも、後見監督人が選任され報酬が必要になることもある

- 本人の財産を自由に使えなくなる(孫へのおこづかいや冠婚葬祭のお金なども出せなくなる)

家族が法定後見人になろうと思っていても、家庭裁判所が適任と認めなければ他の人が選任されることがあります。一度法定後見人が決まると簡単に解任することはできないだけではなく、原則一生涯支払いが必要となる点に注意が必要です。必ず希望を通したい場合は、本人の判断能力が十分にあるときに任意後見制度を利用するとよいでしょう。

任意後見制度利用時や家族が後見人になった場合なども、専門家が後見監督人に選任されると報酬の支払いが必要となる点もデメリットと言えます。また、後見人は収支報告書を提出する義務があり、家族であっても被後見人の財産を自由に使えません。たとえば、孫へのおこづかいや冠婚葬祭のお金なども出せなくなります。

7.成年後見制度に関するよくある質問

成年後見制度の活用を検討していると、さまざまな疑問が出てくるはずです。成年後見制度に関するよくある質問とその答えを解説します。

7-1.最近よく聞く「家族信託」とは何が違う?

成年後見制度と家族信託は、どちらも「判断能力が低下した場合の財産管理」に関係する制度ですが、仕組みや目的は大きく異なります。

成年後見制度は、認知症や知的障害などにより判断能力が不十分になった人を保護・支援するための制度です。家庭裁判所の監督のもと、後見人が本人の財産管理や契約行為をおこないます。本人の財産を守ることを重視するため、相続対策や介護資金のためであっても財産を運用したり売却したりすることが難しくなります。

一方、家族信託は元気なうちに財産の管理や承継方法を信頼できる家族に託す仕組みです。委託者(財産の所有者)が信託する財産や管理・処分方法などを事前に指定し、信託契約を受託者である家族と結ぶことで、柔軟な財産管理や資産承継設計が可能となります。裁判所の関与は原則なく、将来認知症などになったときも、家族間で継続して財産の管理ができます。

家族信託については以下の記事で詳しく解説しています。問題点にも言及していますので、成年後見制度と家族信託のどちらを利用すべきか悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

7-2.任意後見制度を使うと節税対策にもなる?

任意後見制度そのものに節税対策の効果はありませんが、希望どおりの資産管理を依頼することはできるため結果的に節税につながる可能性はあります。

任意後見制度は本人と後見人の間で支援の内容を事前に契約で決めておく制度です。このため、契約を締結する際に「収益不動産を購入して運用する」など、具体的な指示を記載した代理権目録を作成しておくことで、法定後見よりも自由度の高い財産管理が可能になります。

判断力が十分にあるうちに資産運用や節税対策をしっかり調べておき、任意後見契約に盛り込んでおけば、本人の希望に沿った財産管理ができるでしょう。

7-3.法定後見人を指名することはできる?

法定後見制度では、最終的に後見人を選任するのは家庭裁判所です。このため、本人や家族が「この人を後見人にして」と一方的に指名することはできません。

ただし、申立ての際に候補者の指名を記入することで、希望を伝えることは可能です。あくまでも希望を伝えるだけなので最終的には違う人が選任されることもありますが、希望どおり配偶者や子どもなどの親族が選任されることもあります。

特定の人を後見人に選任したい場合は、任意後見制度を活用すると確実です。元気なうちに後見人になってもらえる人を見つけ、任意後見契約を結ぶとよいでしょう。

7-4.申立て時に必要な診断書はどんなもの?

成年後見の申し立てをおこなうときには、本人に正常な判断能力がないことを証明するために、かかりつけの医師や精神科医などが作成した診断書を提出しなければなりません。

家庭裁判所所定の様式の診断書で提出しますが、診断書の発行には5万円程度かかることが多いようです。診断書には判断能力の度合いが記されており、その内容次第で後見、保佐、補助のいずれかを申し立てることになります。

8.まとめ

成年後見制度は、判断能力が低下した人の財産管理や契約行為を法的に支援するための制度です。

高齢化により認知症の人が増える日本では、成年後見制度の利用者が増えつつあります。

成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2種類がありますが、利用するタイミングや手続き、後見人の決まり方が異なります。

任意後見制度は後見人や支援内容を本人が決められるため、より柔軟にサポートしてもらえる制度です。

一方の法定後見制度は、本人の権利と財産を守れるものの、財産の売却ができないなど制約も多くあります。また、どちらの制度でも後見人や後見監督人は家庭裁判所が選任することや、後見制度利用の開始後は原則一生涯続くことなど、注意すべきポイントもあります。

希望する支援を実現するためには、可能な限り判断能力が十分にあるうちからどのようなサポートをしてほしいのかを検討しておくことが大切です。成年後見制度だけではなく、認知症への備えとして家族信託や任意代理などさまざまな制度があります。家族や専門家と話し合いながら、元気なうちに対策を考えておくとよいでしょう。

相続専門のチェスターグループは、税理士法人を中心とする相続手続きの専門家集団です。税理士だけではなく、行政書士、司法書士、弁護士とも連携しているため、成年後見制度のサポートを含む相続関係の手続きをワンストップでおこなうことができます。

相続についてお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。

様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ

各種サービスをチェック!

\ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続法務編