【法務局での相続登記ガイド】管轄・必要書類・費用を解説!

相続が発生し、不動産を相続した場合、土地や建物を相続人の名義に変更する「相続登記」をしなければなりません。

令和6年4月1日から相続登記は義務化されたため、相続から3年以内に手続きをする必要があります。なお、過去に相続してまだ登記をしていない不動産も対象です。

「相続登記」は、「法務局」で行います。

本記事は、法務局で相続登記を行う際の準備や手順、必要書類などを分かりやすく解説します。

なお、法務局では相続税にまつわる手続きは取り扱っていません。相続税の申告・納付を行うのは「税務署」です。法務局で行う相続手続きは相続登記なので、混同しないようご注意ください。

この記事の目次 [表示]

- 1 1.相続登記の申請で法務局へ行く前に確認しておくべき点

- 2 2.法務局に相続登記の申請をする際に必要な書類

- 3 3.法務局での登記申請の流れ

- 4 4.法務局では相続登記の相談が可能

- 5 5.相続登記の申請を法務局で行う際によくある質問

- 5.1 5-1.法務局で相続登記の申請書は入手できますか?

- 5.2 5-2.管轄外の法務局でも相談に乗ってもらえますか?

- 5.3 5-3.相続不動産の登記事項証明書はどこで取得できますか?

- 5.4 5-4.相続不動産に抵当権が付いていた場合どうしたらよいでしょうか?

- 5.5 5-5.相続する不動産がどこにあるかわかりません。どのように調べたらよいでしょうか?

- 5.6 5-6.身体障がいのある親族に代わって相続登記の申請代理をすることは可能ですか?

- 5.7 5-7.一年前に申請した相続登記の添付書類は今からでも原本還付してもらえますか?

- 5.8 5-8.別の相続を一度の登記申請で済ませることはできますか?

- 5.9 5-9.相続登記が完了したら法務局から連絡はきますか?

- 5.10 5-10.法務局で遺産分割協議書は作成してくれますか?

- 6 6.まとめ

1.相続登記の申請で法務局へ行く前に確認しておくべき点

相続登記の準備をしていると、いくつか疑問点が出てきますが、法務局に行って質問することが可能です。しかし、最低限の基礎知識がないと何を聞いていいのか、どこの法務局に聞きに行けばいいのかも分からないため、法務局に行く前に確認しておくべきポイントを解説します。

1-1.相続登記は法務局に申請する

法務局には、登記簿という不動産に関する名簿が備え付けられています。この登記簿には、『この不動産は○○県○○市にある〇番の土地で、○○さんが所有しています』という情報が載っています。

登記簿に所有者として載っている方が亡くなられた場合、『○○の土地の所有者が亡くなりましたので、相続人△△に所有者が変わりました』という申請を法務局に対してする必要があります。

1-2.法務局の管轄に気を付ける

日本全国にはいくつもの法務局がありますが、相続登記はどこの法務局に申請しても良いという訳ではありません。相続登記は、相続した不動産の所在地を管轄する法務局に申請する必要があります。

管轄の法務局は下記から確認することができます。

参考:法務局「管轄のご案内」

1-3.法務局の業務時間

法務局の業務時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。実際に法務局に出向いて相談したい場合は、上記の時間内に行かなければなりません。なお、土曜・日曜・祝祭日・年末年始は閉庁日ですのでご注意ください。

1-4.相続登記に必要な費用

相続登記をする際には、法務局で登録免許税という税金を支払う必要があります。登録免許税の計算方法は、課税標準額(不動産の固定資産税評価額)の0.4%です。1,000万円の不動産でしたら4万円、2,000万円の不動産でしたら8万円、というように、相続する不動産の評価額により変わります。

なお、課税標準額の1,000円未満の端数は切り捨てて計算します。

また、計算した登録免許税の額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てます。計算した額が1,000円未満の場合の税額は1,000円となります。

2.法務局に相続登記の申請をする際に必要な書類

相続登記を申請する場合、『相続が発生して所有者が変わった』という事実を、書類により証明しなければいけません。

相続登記に必要な書類をこれから見ていきましょう。

2-1.相続登記の申請書は法務局のサイトからダウンロード

まず、「登記申請書」という書類を法務局のHPからダウンロードしましょう。法務局のHPは下記からご確認ください。

参考:法務局「不動産登記の申請書様式について」

2-2.相続登記に必要な書類一覧

次に、「登記申請書」以外の書類を確認していきます。

・ 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの戸籍謄本)

・ 被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)

・ 相続人全員の戸籍謄本

・ 遺産分割協議書

・ 印鑑証明書(相続人全員分)

・ 住民票(不動産を取得する相続人の分)

・ 固定資産評価証明書

まずは、「戸籍謄本」を集めます。亡くなられた方(「被相続人」と言います。)の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の戸籍が必要です。

また、被相続人の住民票の除票も必要となります。

その上で、相続人全員で遺産分割協議をして、遺産分割協議で決めた内容を記載した「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書には相続人全員が署名捺印(実印で捺印)をしますが、「印鑑証明書」を添付しなければなりません。その他、不動産を引き継いで新しく所有者になられる方の「住民票」と、相続する不動産の「固定資産評価証明書」を添付する必要があります。

※相続が発生した際には、「遺言」があるかどうかをはじめに確認することをお勧めします。有効な遺言がある場合は、遺産分割協議をする必要がなく、不動産を相続する人が決まるので遺産分割協議書や印鑑証明書は不要となります。

3.法務局での登記申請の流れ

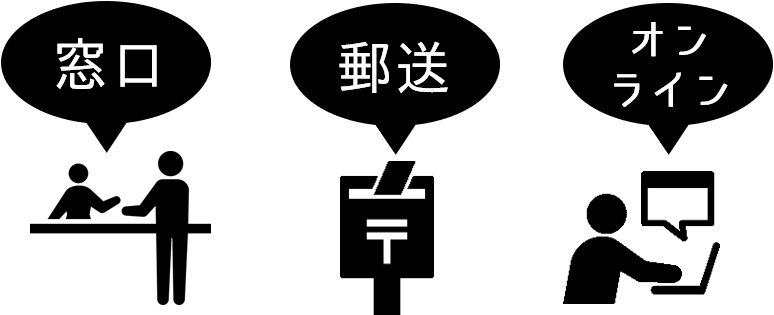

相続登記の申請方法として、以下の3つがあります。

2. 法務局に申請書類を郵送する方法

3. インターネットを利用しオンライン上で申請する方法

相続登記の申請書類の準備の手順は基本的に共通していますが、提出方法に違いがあります。

3-1.法務局の窓口で申請する

法務局の窓口で申請する場合は、実際に法務局に出向き、窓口の法務局職員に申請書類を提出する必要があります。具体的な流れは以下のとおりです。

3-1-1.?不動産の情報を取得

法務局で登記簿謄本を取得し、相続登記をしたい不動産の現状を把握します。土地であれば「所在・地番・地目・地積」、建物であれば「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」などの情報が記載されており、その情報を基に、登記申請書や遺産分割協議書など各種書類の作成を行います。

3-1-2.②戸籍・住民票等を取得

被相続人の戸籍・住民票の除票、相続人の戸籍・住民票等をそれぞれの市役所で取得します。被相続人の戸籍集めが大変なケースが多く、例えば被相続人が「実家が沖縄で、結婚して東京に、亡くなった時には北海道に戸籍がある」というケースでは、沖縄と東京と北海道の3つの市町村に戸籍請求をしなければいけないことが予想されます。

3-1-3.③固定資産評価証明書を取得

相続する不動産の市区町村の役場で、固定資産評価証明書を取得します。23区内の不動産であれば、都税事務所で取得します。

固定資産評価証明書には不動産の「評価額」が記載されているため、前述した登録免許税の計算が可能となります。なお、毎年4月頃に不動産の所有者(納税義務者)に送られてくる「固定資産税納税通知書」で代用可能な場合もあります。

3-1-4.④相続登記の必要書類を作成

役場で取得する書類が集まったら、その他の書類の作成に入ります。前述した被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が集まったら、誰が相続人になるかが分かりますので、「相続関係説明図」という書類を作成することができます。相続関係説明図とは、戸籍謄本の内容を分かりやすく簡潔にまとめたもので、一般的に相続登記を申請するときは作成します。

次に、遺産分割協議書を作成します。相続人全員で相談して、誰がどの不動産を相続するか決定し、その内容を書面に書き起こしたものです。遺産分割協議書には、相続人全員が実印を捺印しなければならず、実印であることを証明するために印鑑証明書を添付します。

最後に、法務局HPからダウンロードした登記申請書に必要事項を記入します。住所氏名を書く際には必ず住民票と全く同じ記載をしなければならず、番地やマンション名などを省略して記載しないようにご注意ください。

3-1-5.⑤申請書類をまとめる

相続登記に必要な書類が手元に準備出来たら、法務局に提出する準備をします。

登記申請書類の内、戸籍謄本や遺産分割協議書など、原本を手元に残しておきたい書類をコピーしておきます。

提出書類として、次の書類をホチキス留めします。

2. 相続関係説明図(戸籍謄本一式のコピーの代わりとして提出します。)

3. 遺産分割協議書のコピー

4. 印鑑証明書のコピー

5. 住民票のコピー

6. 評価証明書のコピー

また、コピーをつけた書類の原本は、クリップで留めて一緒に用意しておきます。

3-1-6.⑥法務局へ登記申請

準備した登記申請書類一式を、いざ法務局の窓口に持参します。

登記申請窓口には法務局の職員がいますので、「相続登記の申請書類を持ってきました。」と伝えましょう。また、⑤でまとめた書類は、原本も含めて一旦すべて提出します。ホチキス留めしたものは返却されませんが、クリップ留めした原本は手続き完了後に返却されます。

ちなみに、登記申請窓口には「登記完了予定日」が明示されておりますので、登記完了予定日頃には登記完了の確認をすると良いでしょう。

3-2.法務局に郵送で申請する

法務局に郵送で申請する場合は、上記の①~⑤まで同じように進めた上で、相続登記申請書類を法務局へ郵送します。持参する場合と違い、登記完了書類を法務局から送付してもらうために、あらかじめ返送用封筒を提出しておく必要があります。

なお、返送用封筒は「本人限定受取郵便」にしておかなければいけませんのでご注意ください。

3-3.オンライン上で申請する

法務省が提供しているオンライン申請システムを利用する方法もあります。各種書類を全てPDF等のデータにして法務局に提出します。相続登記のように1回限りの申請のためにオンラインで行うのはあまり効率的ではありませんが、パソコンの扱いが得意な方はオンライン申請の方が簡単かもしれません。

また、申請をオンライン上で行い、添付書類を法務局に郵送又は持参して提出する方法もあります(「半ライン申請」ともいいます。)。

オンライン申請システムのダウンロードは下記から可能です。

参考:登記・供託オンライン申請システム登記ねっと供託ねっとホームページ

3-4.相続登記が完了した後に行うこと

法務局から登記完了書類を受け取ります。登記完了書類の中で一番大切な書類は「登記識別情報通知」という書類です。この書類は従前の「権利証」にあたるもので、不動産を売却する時などに必要となります。紛失等してしまった場合、再発行が出来ない書類ですので、くれぐれも大切に保管してください。

また、必ず登記事項証明書を取得して、相続登記が正しく反映されているかを確認するようにしてください。

4.法務局では相続登記の相談が可能

各法務局には登記相談窓口が設置されており、登記手続きに関する方法を教えてもらえます。しかし、相談窓口を利用するためには予約が必要ですので、必ず事前に予約しておきましょう。

4-1.管轄の法務局の窓口相談を予約する

相続する不動産の所在地を必ず確認し、管轄の法務局を確認しましょう(管轄が間違っていると、相談に乗ってもらえない場合もあります。)。その上で、管轄の法務局へ電話で予約します。なお、相談予約も前述の営業時間内にしなければなりません。

5.相続登記の申請を法務局で行う際によくある質問

ここから、相続登記の申請の際に多くの方から寄せられる質問をご紹介します。

5-1.法務局で相続登記の申請書は入手できますか?

はい。法務局には申請書のひな型が用意してありますので、無料で貰えます。また、法務局によっては遺産分割協議書などの文例も一緒に貰える場合がありますので是非ご利用ください。なお、インターネット上でもダウンロード可能ですので、法務局HPをご確認ください。

5-2.管轄外の法務局でも相談に乗ってもらえますか?

いいえ。基本的には管轄の法務局で相談するよう促されます。しかし、管轄の法務局が遠方で中々出向くのが難しい等の特別な事情がある場合は対応してもらえることもありますので、お近くの法務局に電話で確認してみると良いでしょう。

5-3.相続不動産の登記事項証明書はどこで取得できますか?

登記事項証明書は、管轄の法務局だけでなく、全国の法務局どこでも取得することができます。ただし、登記申請は管轄の法務局のみの受付ですのでご注意ください。

5-4.相続不動産に抵当権が付いていた場合どうしたらよいでしょうか?

相続不動産の登記事項証明書を確認し、「抵当権設定」という登記が残っている場合は、その不動産が担保になっている可能性があります。ただし、債務を完済している場合は担保を抹消することが出来ますので、抵当権者に連絡をして確認しましょう。

5-5.相続する不動産がどこにあるかわかりません。どのように調べたらよいでしょうか?

一部の市区町村を除いて、「名寄帳(なよせちょう)」という書類が取得出来ます。名寄帳とは、固定資産課税台帳に登録された不動産を所有者(納税義務者)ごとにまとめたものです。

また、不動産を所有していると、通常、毎年4月~5月に固定資産税納税通知書が送られてきますので、納税通知書による確認も可能です。

5-6.身体障がいのある親族に代わって相続登記の申請代理をすることは可能ですか?

はい。原則として相続登記申請の代理人となれるのは司法書士と弁護士に限られますが、例外として業として行われるものでなければ問題ないと考えられています。質問のケースでは、客観的にみて反復継続して行われることは想定されておらず、1回限りの代理と考えられますから、相続登記の申請代理をすることは可能と考えられます。

なお、1回限りであったとしても、報酬や手数料等を受け取ってしまうと司法書士法違反や弁護士法違反になってしまいますのでご注意ください。

5-7.一年前に申請した相続登記の添付書類は今からでも原本還付してもらえますか?

いいえ。登記申請の時点でお願いしなければ添付書類の原本を還付してもらえませんので、還付を受けたい書類がある場合は、登記申請の際に忘れずにお願いするようにしてください。

5-8.別の相続を一度の登記申請で済ませることはできますか?

いいえ。管轄が同じであれば同時に登記申請することは可能ですが、1人の相続につき、1つの登記申請が必要です。

5-9.相続登記が完了したら法務局から連絡はきますか?

いいえ。原則として法務局から完了連絡が来ることはありません。登記申請窓口や法務局HP上で登記完了予定日を確認できますので、登記完了予定日になったらこちらから電話等で確認しましょう。

5-10.法務局で遺産分割協議書は作成してくれますか?

いいえ。あくまでも遺産分割協議書はご自身で作成しなければなりません。遺産分割協議書の作り方は法務局で教えてもらえることもありますが、インターネット上でもいくつかの文例を参考にできます。

遺産分割協議書はかなり重要な書類ですので、誤字脱字や記載内容は精査すべきですが、専門家に依頼すると相続登記の一連の流れとして作成してもらえることが多いです。

6.まとめ

本記事では相続登記の申請方法や管轄、必要書類などについて詳しく解説してきました。

相続の発生は予測できず、何から始めたら良いか分からない方も大勢いると思いますし、むしろ初めての手続きをするのに、不安も無く手続きを進められる方はほとんどいません。

まずは基礎知識を身に付けた上で、時間をかけてご自身で登記申請するのか、専門家に依頼して短期間で済ませるのか、判断するための材料にして頂ければ幸いです。

相続登記に必要な書類や手続きの流れなどで疑問があれば、相続手続きを専門に扱う「司法書士法人チェスター」にご相談ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!

相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。

慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。

そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。

税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。

相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。

※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続手続き編