【書式あり】相続登記の委任状の作成方法・必要なケースを解説

この記事の目次 [表示]

- 1 1.相続登記の基本情報

- 2 2.相続登記で委任状が必要な場合と不要な場合

- 3 3.相続登記における委任状のサンプル

- 4 4.相続登記における委任状の書き方

- 4.1 4-1.委任状に記載する項目

- 4.1.1 4-1-1.登記申請を委任する旨

- 4.1.2 4-1-2.委任する相手の情報

- 4.1.3 4-1-3.登記の目的

- 4.1.4 4-1-4.原因

- 4.1.5 4-1-5.相続人情報

- 4.1.6 4-1-6.不動産情報

- 4.1.7 4-1-7.原本還付請求及び受領に関する一切の件

- 4.1.8 4-1-8.復代理人選任に関する一切の件

- 4.1.9 4-1-9.登記に係る登録免許税の還付金を受領する件

- 4.1.10 4-1-10.登記識別情報通知書の受領の件及びその受領について復代理人選任に関する一切の件

- 4.1.11 4-1-11.登記の取下げに関する一切の件

- 4.1.12 4-1-12.日付・住所・氏名・押印

- 4.1 4-1.委任状に記載する項目

- 5 5.相続登記における委任状作成の際の注意点

- 6 6.相続登記の委任状に押印する印鑑

- 7 7.相続登記のその他の注意点

- 8 8.相続登記を司法書士に依頼するには

- 9 9.まとめ

1.相続登記の基本情報

1-1.相続登記とは

不動産の所有者が亡くなったときは、不動産の登記名義を被相続人から相続人に変更する手続を行います。これを相続登記といいます。

この相続登記をせず、登記名義を被相続人名義のままにしていると、不動産の売却ができず、また管理運用に支障が生じるおそれがあります。たとえば、被相続人名義の不動産を相続人が売却する場合、被相続人名義のまま売却することはできず、必ず相続登記をして相続人名義に変更してから売却する必要があります。

「相続人と話をする機会がないから。」「手続きが面倒で難しいから。」といって遺産分割協議すらもしないまま相続手続きを放置すると、登記名義は被相続人名義のままですが、所有権については、相続人が不動産を共同所有(共有)するような状態となってしまいます。

たとえば共有している相続人の中に遠い親戚がいるような場合、その親戚が亡くなり、さらに相続が発生してしまうと、ご自身と遠い親戚の子との共有状態を解消することが非常に困難となってしまいます。そうならないために、深刻な問題とならないうちに、相続登記をする必要があると言えるでしょう。

また、所有者が分からない土地や空き家の問題が深刻化していることなどを受け、不動産登記法が改正され、2024年4月1日から相続登記の申請が義務付けられることになりました。

具体的には、不動産を取得した相続人について、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられます。また、違反者には10万円以下の過料が科されます。

1-2.相続登記の委任状とは

相続登記は、被相続人が所有する不動産を相続により取得する者が行います。

登記をすることによって登記上直接利益を受ける者を登記権利者といいます。この登記権利者である「相続を原因として不動産を取得する者」が相続登記の申請を行うことになります。

登記権利者が自分で相続登記の申請をせず、他人に相続登記の申請を依頼する際には、相続登記の申請に関する権限を当該他人に授権することになります。権限を他人に授権したことを証明するための書面を「委任状」といいます。

たとえば、司法書士等の専門家に登記申請を依頼する場合には、当該専門家に登記申請に関する権限を授権する旨の委任状を作成することになります。

なお、委任状の作成にあたって、特に資格は必要とされていません。「誰が、誰に対して、如何なる権限を与えるか。」といった必要事項を記載すれば、誰でも作成することが可能です。

また、誰に委任するのかについては、委任者が自由に決めることができます。ただし、司法書士法や弁護士法によって、他人から依頼を受け、業務として、不動産の権利に関する登記申請の代理を行うことができるのは司法書士や弁護士の資格者に限られています。

登記申請の代理が業務として行われていない場合には、誰でも登記申請を代理して問題ありませんが、反復継続して行われていたり、報酬を受け取って登記申請の代理を行ったりすると、司法書士法や弁護士法違反になってしまいますので注意しましょう。

2.相続登記で委任状が必要な場合と不要な場合

2-1.相続登記で委任状が必要となる場合

前述したとおり、登記権利者が自分で相続登記の申請をせず、他人に相続登記の申請を依頼する際には、委任状が必要となります。

たとえば、共同相続人の一人が他の相続人を代表して登記申請を行う場合には、不動産を取得する権利を得た相続人が発行する委任状が必要となります。遺言書に従って相続登記をする場合も同様で、不動産を取得する相続人が自分で登記申請を行う場合には委任状は必要ありませんが、その人に代わって他の相続人が相続登記を申請する場合には委任状が必要となります。

身体が不自由で登記申請を行うことができない親族に代わって相続登記を申請する場合にも、同様に身体が不自由な相続人の委任状が必要となります。

また、司法書士が登記権利者に代わって相続登記を申請する場合、司法書士に対して登記申請に関する権限を授権した旨の委任状が必要となります。

2-2.相続登記で委任状が不要となる場合

相続登記で委任状が不要となる場合として、未成年の子が相続により取得する不動産について、その子の親権者が相続登記の申請を行う場合が挙げられます。

親権者が未成年の子に代わって相続登記を申請する際には、その子から委任状を取得する必要はありません。親権者は、民法の規定により、未成年の子の財産を管理する権限を有するからです。

この場合、委任状の代わりに親権者であることを証明する書類(戸籍謄本等)を準備することになります。

2-2-1.他人が登記申請する場合でも委任状が不要となる特殊なケース

また、法定相続分どおりに相続登記を行う場合には、たとえ他の相続人の持分について相続登記を申請する場合であっても、委任状がなくとも登記申請を行うことができます。

民法では、相続人が二人以上いる場合について、相続割合を次のように定めています(民法900条)。

(子供が複数いる場合は2分の1をさらに子供の人数で均等に分割します)

2. 配偶者と直系尊属(亡くなった人の親や祖父母)が相続人の場合→配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1

(直系尊属が複数いる場合は3分の1をさらに直系尊属の人数で均等に分割します)

3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合→配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

(兄弟姉妹が複数いる場合は4分の1をさらに兄弟姉妹の人数で均等に分割します)

たとえば父母と子供二人の家族で、父が亡くなった場合、民法上では母が2分の1、子供が一人につき4分の1の割合で相続することになります。相続人はそれぞれの相続割合に応じて相続財産を共有する状態になると考えてください。

このように民法で定められた相続の割合で相続することを「法定相続」といいます。

法定相続であれば、法定相続割合に従って不動産を共有する状態になります。この共有状態を登記に反映させることは、相続人の権利を保全することになりますし、他の共有者にとっても利益になると考えられますので、相続人の一人は、他の相続人からの委任状を登記申請書に添付することなく相続登記を申請することができるとされています。

ただし、これには落とし穴があります。それは「委任状を作成しなかった人には登記識別情報通知書が発行されない」ということです。

登記識別情報とは、2004年に登記申請がオンラインでも申請できるように法律改正されたことに伴いできた制度です。

昔は登記官が「登記済」の印判を押した登記済権利証が相続人に渡されていましたが、現在は登記識別情報という12桁のアルファベットと数字が組み合わされた文字列が記載された通知書が、新しく不動産の名義を取得することになった人に発行されることになりました。

この登記識別情報通知書が発行されない場合、相続した不動産を後日売却するときに手間が増えることになります。不動産を売却し、買主に所有権を移転する登記をする際には、原則として登記識別情報通知書に記載された文字列を法務局に届け出ることが必要になるからです。

登記識別情報通知書に記載された文字列を登記申請書に添付しなくても、所有権移転登記を申請する方法はあります。しかし、その場合は、登記識別情報通知書に代えて、司法書士などの資格者が厳格な本人確認を行ったことを法務局に報告する「本人確認情報」といった書類を作成するなどの手段を取らねばならず、手間と時間とお金が余分にかかることになってしまいます。

このように、法定相続割合による登記を相続人の一人から申請する場合には、他の相続人の委任状を取得する必要はありませんが、登記識別情報通知書が発行されないというデメリットがあります。また、他の相続人の同意なく登記申請をすると相続人間で誤解を招きかねませんので、しっかり話合いをした上で委任状を取得した方が無難といえます。

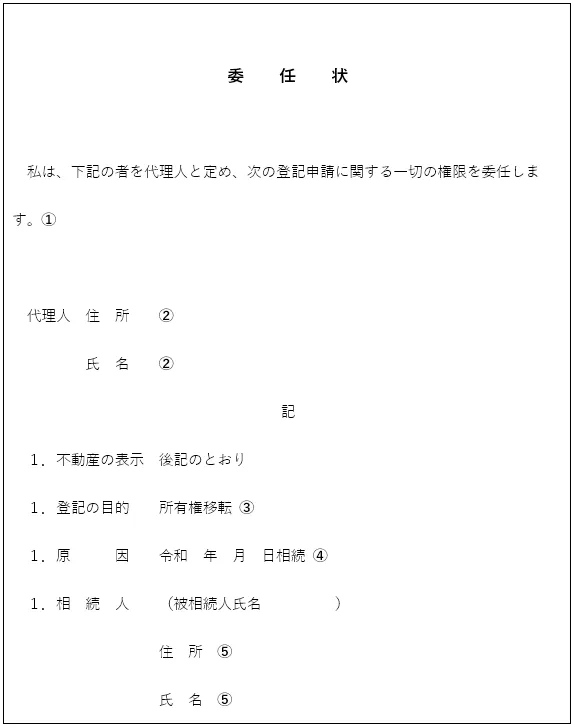

3.相続登記における委任状のサンプル

4.相続登記における委任状の書き方

4-1.委任状に記載する項目

4-1-1.登記申請を委任する旨

登記申請を委任する旨を記載します。必須の記載事項です。

4-1-2.委任する相手の情報

委任した相手の住所と氏名を記載します。

4-1-3.登記の目的

「所有権移転」という書き方が一般的ですが、被相続人の名義が持分のとき(例えば土地について3分の1の持分を所有していたような場合)は「〇〇(被相続人の名前)持分全部移転」と記入します。

なお、ある不動産については所有権を相続し、別の不動産については持分を相続したなど、複数の不動産についてまとめて登記申請を委任する場合で、相続財産に所有権と持分が存在する場合は、「所有権移転および〇〇(被相続人の名前)持分全部移転」などと記入します。

4-1-4.原因

亡くなった人の死亡年月日の後に「相続」と記入します。死亡年月日は除籍謄本や住民票の除票で確認します。

4-1-5.相続人情報

相続人の住所および氏名を記入します。住民票の記載内容を正確に書き写してください。

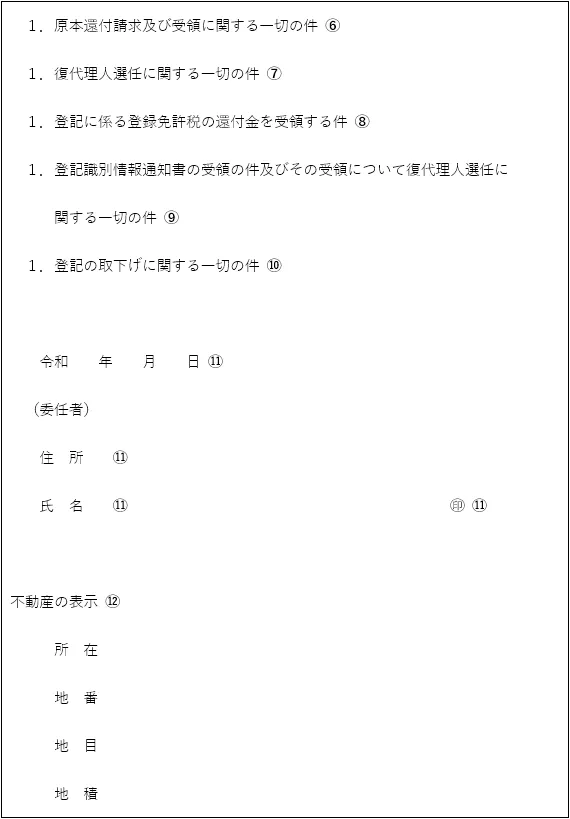

4-1-6.不動産情報

全部事項証明書(登記簿謄本とも呼ばれています)の記載内容を正確に記入します。全部事項証明書は全国どこの法務局でも取得することができます。(1通600円)

4-1-7.原本還付請求及び受領に関する一切の件

戸籍謄本や住民票の原本を還付してもらうために必要な項目です。この記載により、代理人が登記申請時に提出した戸籍謄本や住民票を返還してもらえます。特に返還してもらう必要がない場合は記載しなくて構いません。

4-1-8.復代理人選任に関する一切の件

委任した相手が、さらに他の者に委任することを認める文言です。受任した相手はさらに他の者に委任することができます(司法書士等の専門家に委任する場合など)。

4-1-9.登記に係る登録免許税の還付金を受領する件

登録免許税の計算を間違えて多く納めてしまったときなど、払い過ぎた登録免許税を還付してもらうことがあります。委任した相手に還付金の受領をお願いする旨の記載です。

4-1-10.登記識別情報通知書の受領の件及びその受領について復代理人選任に関する一切の件

登記識別情報通知書を受任者が委任者の代わりに受領するための記載です。この記載が無いと、受任者は登記識別情報通知書を受領できません。

4-1-11.登記の取下げに関する一切の件

登記申請書や添付書類に誤記などがあり、簡単に訂正できない場合は、一旦申請した登記を取り下げて再度申請し直すことがあります。このような事態にも柔軟に対応できるように、あらかじめ登記申請を取り下げる権限を受任者に付与しておくのが通常です。

4-1-12.日付・住所・氏名・押印

委任者が委任状に記入した日付、委任者の住所および氏名を記入します。住所および氏名は住民票の記載を正確に記入します。押印は認印で構いません。

5.相続登記における委任状作成の際の注意点

5-1.住民票上の住所を正確に記載する

住所および氏名を記載する際は、住民票の記載を正確に書き写します。方書(アパートやマンション等の集合住宅の建物名、部屋番号)も漏れなく記入します。

名前には難しい漢字が使われている場合もあります。よくあるのは「高」の字で、「髙」(はしごだか)が使われている場合があります。

「恵」→「惠」、「隆」→「隆」(生の上に一本線がある)なども人名によく使われる字です。

5-2.住所氏名欄は自署した方が良い

委任状は、すべてパソコンを使用して作成して問題ありません。住所氏名欄についても同様です。

しかし、可能であれば住所氏名欄、最低でも氏名欄だけは委任者本人が自署することをお勧めします。なぜなら、後日「相続登記を依頼した覚えはない。」などと言われ、登記申請を依頼した事実の存否について争われることがあるからです。このような紛争を未然に防止するために、住所氏名欄は委任者本人が自署することをお勧めします。

6.相続登記の委任状に押印する印鑑

6-1.押印は実印ではなく認印でも良い

委任状には、実印、認印のどちらでも押印可能です。実印を押すことに抵抗があるという方は、認印を押しても何ら問題ありません。認印を押す場合であっても、シャチハタは避けた方がよいでしょう。印影が消えやすいからです。

6-2.委任状が複数枚になる場合は契印が必要

細かなミスを防ぐため、できるだけ1枚に収まるように記載した方がよいですが、不動産の数が多い時など、どうしても複数枚になることがあります。その際には委任状をホチキスで留め、書類を契印でつなぎます。

契印が薄くなってしまった、一部分が切れてしまったという場合は、その横に新たに契印を押印しましょう。契印に使用する印鑑は、署名欄の名前の後に押印した印をそのまま使用します。うっかり別の印鑑を押してしまったときはその隣に正しい印を押印しましょう。

7.相続登記のその他の注意点

7-1.字を間違えてしまったとき

字を誤って記入した場合、誤った箇所を二重線で消し、その上から訂正印を押します。

そしてその上下どちらかに正しい字を記入します。

捨印を押したときは、捨印の側に「〇字削除、□字挿入」または「〇字訂正」と記入することにより、誤った箇所に押印することなく一括で訂正できます。

しかし、捨印を押すことで、誰でも書類の訂正が可能になってしまうという危険が生じます。委任者だけでなく、受任した人も文字を訂正・加筆することが可能になります。受任者や第三者に勝手に委任状を訂正される心配がある場合は、捨印を押すべきではありません。

7-2.白紙委任状を渡しても大丈夫?

委任状に署名押印だけを行い、不動産等の記載は委任した相手に一任することがあります。これは白紙委任状と呼ばれています。

この白紙委任状はよほどのことがない限り、使うべきではありません。受任者や不動産の表示を白紙にすると、受任者や第三者が恣意的に記入し、意図しなかった不動産まで他人名義に相続される危険性もあります。委任状作成の際は可能な限り不自然な隙間が無いように記載すべきです。

7-3.勝手に委任状を作成してはいけない

遠方の方から委任状をいただくとき、「記入が面倒なので作成を任せる」と言われることがあります。また、相続人が高齢で、字を書くことが困難なことや、認知症が進んで委任状の意味について理解してもらえないこともあります。

「署名は代筆で、押印は三文判を使えばいい」などと考えるのは大変危険です。本人の署名押印ではない、また委任状についての理解がない場合、委任状の効力が疑われてしまうことがあります。

委任状の効力が裁判で争われることもあります。最悪の場合、相続登記の手続きが無効になってしまうおそれもあります。委任状には、本人の意思が正確に表示されていなければなりません。勝手に委任状を作成することは絶対にやめましょう。

7-4.司法書士に対する委任状

司法書士等の専門家に対して相続登記を依頼する場合も、委任状が必要となります。この場合は、相続登記により不動産を取得する人全員の委任状が必要となります。委任状は司法書士が準備することが一般的ですので、本人の委任状作成の手間はありません。

7-5.相続登記の手続きで実印を押す機会はあるの?

委任状に押す印鑑が認印で構わないことは先述のとおりですが、ほかに相続登記にあたって実印を押す機会はあるのでしょうか?

結論から言えば、実印を押す機会はあります。それは遺産分割協議書を作成するときです。

相続登記を行う場合、遺言書が存在せず、法定相続割合による相続ではない場合に、遺産分割協議書を作成することになります。遺産分割協議書は、相続財産の分割方法について相続人全員で協議し、合意したことを示す書面で、相続人全員の署名押印が必要となります。

このときに押す印鑑は必ず実印でなければならず、また相続人全員の印鑑証明書を添付する必要があります。実印で押印し、印鑑証明書を提出することにより、各相続人が遺産分割協議の内容に、真意を持って合意したことを担保しています。遺産分割協議の結果、取得した不動産の相続登記の申請を司法書士に委任する場合、署名・押印済みの遺産分割協議書と、不動産を取得する相続人が署名・押印した委任状を受任者である司法書士に提出します。

8.相続登記を司法書士に依頼するには

8-1.依頼の流れ

司法書士に依頼する場合の大まかな流れは下記の通りです。

2. 相続登記について相談をする

3. 依頼後、司法書士に相続人の調査・確定を行ってもらう

4. その他、相続登記の申請に必要な書類を司法書士に集めてもらう

5. 相続人全員で遺産分割の話し合いを行い、分割方針が決定したら、遺産分割協議書を司法書士に作成してもらう

6. 相続人全員による遺産分割協議書への署名・捺印と、相続人全員の司法書士への印鑑証明書の提出

7. 不動産を取得する相続人から司法書士に対する委任状の提出

8. 司法書士が相続人から受領した書類全てを添付し、法務局に対して相続登記の申請を行う

9. 司法書士事務所から相続登記完了の連絡後、不動産を取得する相続人が書類(登記識別情報通知書)を受け取り完了

まずは問い合わせをします。相談までは無料の事務所が多いので、一度相談し見積りを作成してもらいましょう。正式に依頼した後は、基本的には司法書士が調査から必要書類の取得まで行ってくれます。

司法書士が取得した書類を元に相続関係説明図を作成してくれるので、相続人が誰になるのかの説明を受けます。そのあとは司法書士のサポートの元、相続人全員で遺産分割協議を行います。

協議の内容を遺産分割協議書におこしてもらったら、相続人全員による署名・捺印と、印鑑証明書の提出後、司法書士により代理で登記申請を行ってもらいます。申請後1週間~2週間程度で相続登記が完了するので、相続登記書類一式を受け取ったら手続きは完了です。

8-2.依頼にかかる費用

依頼にかかる費用は、下記の2点です。

2. 書類取得にかかる費用や登録免許税などの実費

司法書士への報酬の相場は10万円程度ですが、依頼する事務所や、依頼する登記の内容により費用は異なります。少しでも費用を少なくしたい方は、必要書類を各相続人が各自で取得することをおすすめします。なぜなら、自分で書類を取得することにより、司法書士の作業が減るので、報酬の減額に対応してくれる司法書士事務所が多いからです。

8-3.依頼の際に準備しておくこと

下記の書類を正式依頼する前に準備しておくと、より具体的な相談が可能になります。

対象不動産の

- 固定資産評価額がわかる書類(固定資産納税通知書 など)

- 登記済権利証

- 相続関係図(簡単なメモ書き程度で構いません)

- すでに取得した戸籍謄本や住民票など

9.まとめ

今回は相続登記に必要な「委任状」について説明してきました。委任状ひとつ取っても数々の注意点や論点があり、なかなか一筋縄ではいかないのが相続登記です。

最近は個人で相続登記を申請される方も増えていますが、戸籍謄本などの書類を集めることに腐心したり、申請後も申請書や添付書類に不備があると、法務局に何度も出向くことになったりします。

相続登記の専門家である司法書士に依頼すれば、膨大かつ面倒な戸籍謄本の収集や、法務局に出向く必要もありません。委任状だけでなく、その他の書類の作成も司法書士にお任せください。相続登記を確実かつスムーズに進めることができます。相続登記を依頼する司法書士をお探しであれば、相続手続きを専門に扱う「司法書士法人チェスター」にご相談ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!

相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。

慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。

そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。

税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。

相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。

※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続手続き編