不動産取得税は相続ではかからない│理由や課税されるケースも解説

住宅の購入などで不動産を取得した場合は、不動産取得税が課税されます。

不動産を相続した場合は非課税になりますが、遺言で取得した場合や贈与で取得した場合は課税されます。

ここでは、不動産の相続でどのような場合に不動産取得税がかかるかを解説し、税額の計算方法や軽減措置についてご紹介します。

あわせて、不動産を相続したときに他に納税義務がある税金もご紹介します。

不動産を相続した場合にどのような税金がどれぐらいかかるかを知っておきたい方は、ぜひ参考にしてください。

この記事の目次 [表示]

1.不動産取得税とは

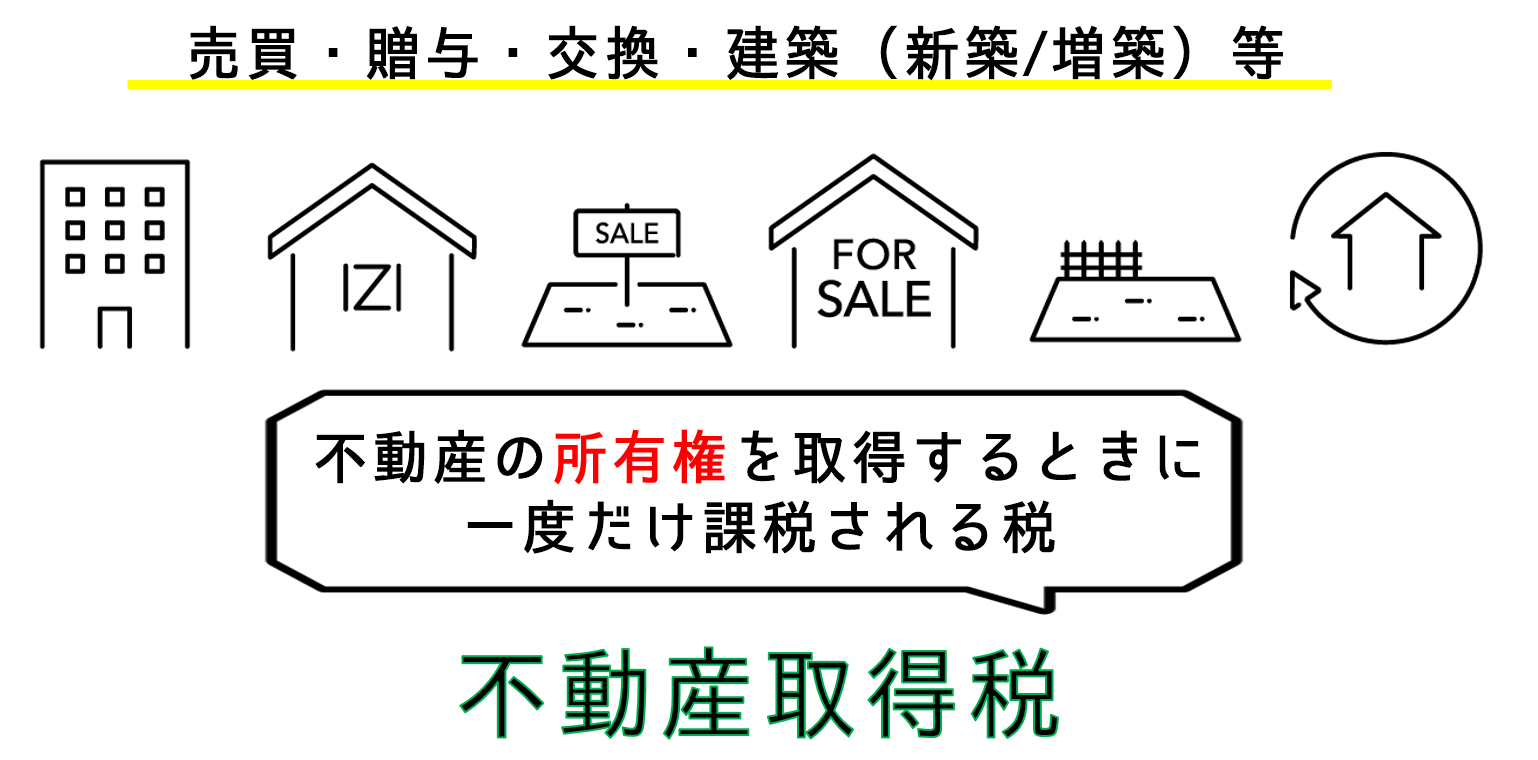

不動産取得税とは、売買、贈与、交換、建築(新築、増築)等で土地や家屋といった不動産の所有権を取得するときに、一度だけ課税される税金です。

登記の有無や有償か無償か、取得の理由を問わず、不動産を取得した人は納税しなければなりません。

以前は、不動産を取得したときは、所定の期日までに都道府県に不動産取得税の申告をすることとされていました。しかし、令和5年4月1日以降は、登記の申請を行えば原則として不動産取得税の申告は不要となりました。

2.相続では不動産取得税は非課税

不動産を相続した場合は、不動産取得税は課税されません。

不動産を相続すると相続税が課税される場合がありますが、不動産取得税と相続税は異なる税金であり、不動産取得税が課税されるかどうかは、相続税の課税の有無とは関係ありません。

2-1.相続登記完了後に遺産分割の合意解除があり、やり直した場合

遺産分割協議が成立した後、共同相続人の全員が、既に成立している遺産分割協議の全部または一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議をすることは可能です(最判平成2年9月27日)。

そして、不動産取得税の課税については、最初の遺産分割協議のうち土地に関する部分を相続人全員の合意によって解除し、改めてこれを再分割協議した場合は、再分割協議による土地の共有持分の取得は地方税法73条の7第1号所定の不動産取得税の非課税事由である「相続に因る不動産の取得」に該当します(最判昭和62年1月22日)。

つまり、不動産が遺産分割協議によって分割され、登記された後、相続人全員の合意解除によって分割協議が解除され、再分割協議が行われ、これに基づく不動産の取得は、地方税法上の相続による不動産の取得に該当し、不動産取得税は非課税となります。

なお、相続税法基本通達19の2-8は「当初の分割により共同相続人又は包括受遺者に分属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合には、その再配分により取得した財産は、同項に規定する分割により取得したものとはならないのであるから留意する。」と定め、相続人全員の合意がある場合であっても、遺産分割のやり直しを認めていません。

3.相続で不動産取得税が課税されるケースとは?

不動産を相続した場合は、不動産取得税は課税されません。

ただし、遺贈により不動産を取得した場合は、不動産取得税が課税されます。

3-1.特定遺贈の場合

相続人以外の人が遺言で指定された不動産を譲り受けた場合は、不動産取得税が課税されます。

遺言で財産を与えることを遺贈といいますが、遺贈には2つの方法があります。

- 特定遺贈:「○山○男に自宅不動産を遺贈する」というように財産を指定する遺贈

- 包括遺贈:「○田○子に財産の2分の1を遺贈する」というように割合を指定する遺贈

相続人以外の人が特定遺贈によって不動産を取得した場合は不動産取得税が課税されますが、包括遺贈によって不動産を取得した場合は相続人と同一の権利義務を有することから課税の対象にはなりません。

なお、相続人が、特定遺贈又は包括遺贈により不動産を取得した場合はいずれにおいても不動産取得税はかかりません。

遺贈の方法・遺贈の相手と不動産取得税の関係をまとめると、次の表のとおりになります。

| 遺贈の方法・遺贈の相手 | 相続人 | 相続人以外 |

|---|---|---|

| 特定遺贈 | 非課税 | 課税 |

| 包括遺贈 | 非課税 | 非課税 |

3-2.死因贈与の場合

死因贈与で不動産を譲り受けた場合も、不動産取得税が課税されます。

死因贈与とは、贈与者が死亡したことで効力が生じる贈与契約のことです。

たとえば、祖父が孫に「私が死んだらこの家をあげよう」と伝えて、孫が「ありがとう、もらいます」と受諾すれば死因贈与契約が成立します。

死因贈与は遺贈の規定が準用され、贈与税は課税されず、相続税の課税対象となります。

死因贈与についての詳しい説明は「死因贈与とは?遺贈との違いやメリット・デメリット、契約手続きの方法を解説」もご覧ください。

3-3.生前贈与の場合

相続対策として生前贈与が行われる場合がありますが、生前贈与で不動産を譲り受けた場合は、不動産取得税が課税されます。

生前贈与の目的が相続対策であったとしても、通常の贈与と同じように不動産取得税の課税対象になります。

3-4.相続時精算課税制度で生前贈与した場合

相続時精算課税制度を適用して不動産を譲り受けた場合も、不動産取得税が課税されます。

相続時精算課税制度で贈与された財産は、最終的に贈与者が死亡したときに相続税の課税対象になります。

しかし、不動産取得税は相続税の課税の有無とは関係なく、対象の不動産が贈与されたときに課税されます。

(参考)相続時精算課税制度とは?活用するメリット・デメリットや注意点も解説!

4.不動産取得税の計算方法

続いて、不動産取得税が課税される場合の税額の計算方法をご紹介します。

不動産取得税の税額は、次の式で求められます。

不動産の売買代金ではなく、固定資産税評価額をもとに計算するため、無償で贈与された不動産についても税額が発生します。

税率は下記のとおりです。

- 土地、住宅用の建物:3%(令和9年(2027年)3月31日までの特例)

- 店舗・事務所など住宅以外の建物:4%

主に住宅を取得した場合は、軽減措置により減額される場合があります。

(軽減措置の内容はこのあとご紹介します。)

5.不動産取得税の軽減措置

不動産取得税には、さまざまな軽減措置があります。

ここでは、遺贈や生前贈与などで不動産を取得するときに適用できるものを中心に、不動産取得税の軽減措置を簡単にご紹介します。

詳しい内容は、都道府県のホームページなどで確認してください。

5-1.住宅を取得した場合の軽減措置

自分が住むための中古住宅を取得した場合は、床面積や耐震性が一定の要件を満たしていれば、不動産取得税の課税標準が軽減されます。

具体的には、その住宅が新築された日に応じて指定された金額(100万円~1,200万円)が住宅の価格から控除されます。

また、新築住宅については、面積が一定の要件を満たす場合に住宅の価格から1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)が控除されます。

5-2.宅地を取得した場合の軽減措置

令和9年(2027年)3月31日までに取得した宅地については、固定資産税評価額の2分の1を課税標準とします。

また、住宅用の土地を取得して、その土地に建つ住宅が軽減措置の対象であるなど一定の要件を満たす場合は、不動産取得税の税額が減額されます。

減額される税額は、次のいずれか多い方の金額です。

- 45,000円

- 土地1㎡あたりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍(上限200㎡)×3%

6.不動産の相続で相続税以外に納税義務がある税金は?

不動産に限らず遺産を相続した場合は、相続税が課税されます。

(参考)相続税はいくらから?3600万円まで無税?基礎控除額と相続税の計算方法

さらに、不動産の相続では相続税以外にも納税すべき税金があります。

ここでは、不動産を相続したときに、相続税のほかに納税義務がある税金をご紹介します。

6-1.相続不動産を自己所有資産とした場合の固定資産税

相続した不動産を自己で所有する場合は、固定資産税が課税されます。

また、不動産が市街化区域にある場合は、都市計画税も課税されます。

税額は原則として下記のとおり計算しますが、さまざまな軽減措置があります。

- 固定資産税=課税標準(固定資産税評価額)×1.4%(※)

- 都市計画税=課税標準(固定資産税評価額)×0.3%(※)

(※税率は自治体によって異なる場合があります。)

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点の所有者に対して課税されます。

納税は何回かに分けて行うことが多く、被相続人に未払いの税額がある場合は、相続人が納税義務を承継して代わりに納めなければなりません。

死亡の翌年からは、登記された相続人のもとへ納税通知書が送られます。

ただし、相続登記ができていない場合は、相続人の全員が連帯して納税しなければなりません。

6-2.相続不動産を登記するときの登録免許税

相続した不動産の名義を変更するための登記(相続登記)には、登録免許税がかかります。

税額は、対象の不動産の固定資産税評価額に税率をかけて求めます。

ただし、死因贈与、相続人以外への遺贈は税率が高くなるため注意が必要です。

- 相続の場合、相続人への遺贈の場合の税率:0.4%

- 死因贈与の場合、相続人以外への遺贈の場合の税率:2.0%

6-3.相続不動産で賃貸収入があるときの所得税

賃貸マンションなどを相続した場合、相続人は家主となり賃貸収入が得られます。

賃貸収入から管理に必要な経費を引いた部分は家主の不動産所得になり、所得税・住民税の課税対象とされます。

賃貸収入による不動産所得は他の所得と総合し、申告義務がある場合は確定申告をしなければなりません。

所得税の税率は所得に応じて5%~45%であり、住民税の税率は一律10%です。

(さらに、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得について、所得税の税額に対して2.1%の復興特別所得税が課税されます。)

6-4.相続不動産を処分したときに利益が出た場合の譲渡所得税

相続した不動産を売却して利益が出た場合は、所得税・住民税の課税対象とされます。

売却益は、売却金額から被相続人から引き継いだ取得費を控除して求めます。

なお、相続から3年以内に売却した場合は、相続税の一部を取得費に加算することができます。

(参考)相続財産を3年以内に売却すると節税!相続税の取得費加算

不動産の売却益は、売却した翌年に確定申告をしなければなりません。

不動産の売却益に関する税額は、他の所得と分離して計算します。

税率は、所得税・復興特別所得税と住民税を合わせて20.315%ですが、被相続人が取得したときから売却した年の1月1日まで5年を経過していない場合は39.63%になります。

7.まとめ

不動産取得税は、相続人が相続する場合は非課税ですが、相続人以外の人が特定遺贈によって取得したときは課税対象とされます。

そのほか、不動産の相続ではさまざまな税金がかかります。

税負担を少なくするには、不動産をどのように承継すればよいか専門家に試算してもらうとよいでしょう。

税理士法人チェスターは、相続税専門の税理士法人として不動産オーナー様の資産承継のご相談を承っております。初回面談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!

相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。

慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。

そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。

税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。

相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。

※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続手続き編