家の名義変更手続きガイド!所有者死亡後いつまで?費用は?

家の名義変更手続は、所有者の死亡後できるだけ早めに開始しましょう。

相続による不動産の名義変更にはこれまで法的な義務がありませんでしたが、令和6年4月から義務化されました。また、名義変更しなかったときに起こりうるトラブルが多いため、できるだけ早めに手続を済ませたほうがリスクを回避しやすくなります。

自分で家の名義を変更するのは煩雑で手間に感じることもあるので、本記事で費用や具体的な手続の流れをチェックしていきましょう。家の名義変更について知識があれば、自分で手続するか専門家に依頼するかの判断材料にもなるはずです。

この記事の目次 [表示]

1. 所有者死亡時は家の名義変更を-相続登記しない場合に起こりうるトラブル6つ

家や土地の所有者が死亡した場合、できるだけ早く名義変更することをおすすめします。

不動産の名義は所有者が死亡したからといって自動的に変わることはありません。死亡による名義変更(相続登記)をしない場合、以下のようなトラブルになることが考えられます。

家の名義変更をしない場合に起こりうるトラブル

- 家の売買が不可能になる

- 相続した土地に家を新築できなくなる

- 家が共有状態になり余計な出費が必要になる

- 相続人が複雑化して権利関係が煩雑になる

- 自分の子どもが支払う負担が大きくなる

- 相続登記の義務に違反した場合は罰金が科される

1-1.家の売買が不可能になる

家の相続登記をしていない場合、家を売ろうと思ってもできません。不動産の売買は、原則として名義人本人がおこなわなければならないためです。

所有者が高齢や障害などの理由で意思表示が困難な場合は、成年後見人制度による代理人取引が認められる場合もあります。しかし所有者が死亡したあとの取引は、成年後見業務には含まれず、売買できるのは登記上の名義人だけです。

相続登記前は、たとえ家族であっても勝手に売買できません。今すぐに家を売る予定がなくても、いざというときのために名義変更しておきましょう。

1-2.相続した土地に家を新築できなくなる

相続登記をしていない土地には、家を新築できない場合があります。

たとえば、金融機関から住宅ローンを借り入れるケースです。家の新築には数千万円の資金が必要なため、多くの人が住宅ローンを利用します。

大きな金額の借り入れには通常担保が必要で、住宅ローンの場合は通常新築する建物と土地を担保にします。しかし所有者の許可がなければ、抵当権を設定して土地建物を担保にできません。

新しい家を建てるときになってトラブルが発生しないよう、あらかじめ名義変更しておきましょう。

1-3.家が共有状態になり余計な出費が必要になる

相続登記していない場合、相続人全員が家を共有していることになります。

共有状態のままでは、相続人全員が合意しない限り家の売却はできませんが、一部の相続人が自己の持っている権利内で家を売却することはできます。その後、他の相続人が家を売却するために共有状態を解消したいのであれば、一度購入した人から持分を買い戻さなければいけません。買い戻した相続人にとっては、余計な出費がかかってしまいます。

はじめから誰が相続するか話し合い名義変更しておけば、このような余計な手続や出費は避けられるでしょう。

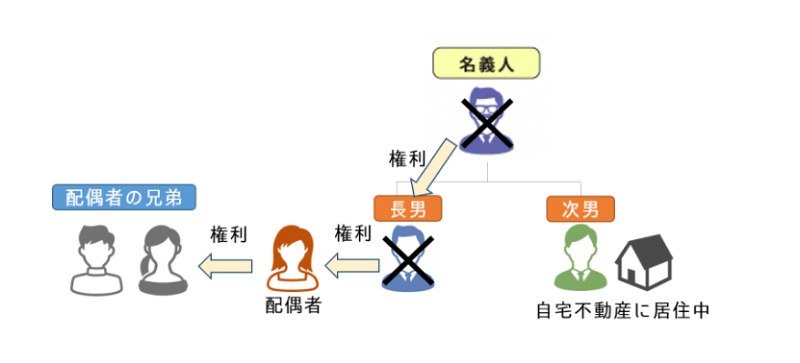

1-4.相続人が複雑化して権利関係が煩雑になる

不動産の所有者が亡くなったあと、登記しないまま時間が経つと、権利関係の煩雑化が予想されます。

たとえば長男と次男が共同で家を相続した場合、起こりうるのは以下のようなケースです。

権利関係が複雑になる流れ

- 長男が亡くなり、長男の持ち分が長男の配偶者に引き継がれる

- 持ち分を引き継いだ配偶者が亡くなる

- この配偶者に親や子がいない場合は配偶者の兄弟に持ち分が引き継がれる

▲長男が亡くなるとその妻へ、妻が亡くなると妻の兄弟へ

この事例のように権利関係が複雑になると、以下のような理由で、手続が進まないことも考えられます。

手続が進みにくくなる理由

- 権利関係者同士の面識がない

- 遠方でなかなか会えない

最初の名義人であった父が亡くなったとき、面倒でも相続登記を済ませておくことで権利関係の煩雑化を防ぐことができます。

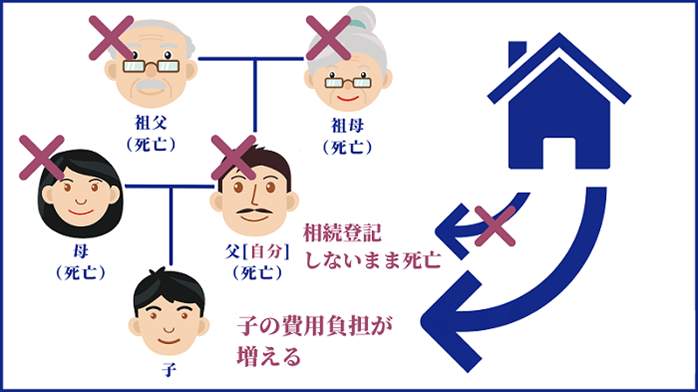

1-5.自分の子どもが支払う負担が大きくなる

相続された土地を登記しないまま死亡した場合、自分の子どもに負担をかけることになります。

▲相続登記せず死亡した場合は子の費用負担が増える

費用負担が増える理由として、まず戸籍謄本の請求費用が死亡した人の分だけ増えることがあげられます。相続には通常、亡くなった人の戸籍謄本が出生から死亡まで必要です。

図のように自分が相続登記しないまま死亡してしまった場合、子が自宅を相続することになります。この場合、子が相続登記するためには祖父と父(自分)2人分の戸籍謄本が必要になってしまうのです。

さらに子に兄弟姉妹がいれば、相続人の人数が増えて権利関係はより煩雑になるでしょう。

そうなると専門家に依頼する場合の費用も、高くなってしまうのです。

1-6.相続登記の義務に違反した場合は罰金が科される

令和6年4月1日より不動産を相続した場合の相続登記が義務化されました。違反した場合は罰金が科されます。

これまで相続登記は義務ではなかったため、所有者不明の土地が増加しています。所有者不明のままだと公共事業や災害復興の妨げになるため、問題となっているのです。

所有者不明の土地が増加する流れ

- 最初の相続の際、登記が義務ではなかったため放置

- 相続人が死亡してさらに次の相続が発生

- 権利関係の煩雑化で相続登記が困難に

- 登記されないまま、所有者不明になってしまう

新しい相続登記の申請の義務化制度内容は以下のとおりです。

相続登記の義務化制度内容

- 相続によって不動産を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に登記申請しなければならない

- 遺産分割により不動産を取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に登記申請しなければならない

- 正当な理由がないのに登記を期限内に申請しない場合、10万円以下の過料が科される

- これらの規定は、施行日以前に取得した不動産についても適用される

参考:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)|法務省

参照:相続登記の義務化はいつから?違反者への罰則/新制度に備える方法も解説

2.亡くなった家族の土地の名義変更にかかる費用は固定資産税評価額による

亡くなった家族の不動産を自分で名義変更する場合、必要となる費用は登録免許税と証明書等の取得手数料の2つです。

自分で名義変更できない場合、専門家に手続の代行を依頼するときの費用もチェックしておきましょう。

2-1.自分で名義変更手続する場合にかかる費用

相続登記の費用はそれぞれ登録免許税が固定資産税評価額の1,000分の4、証明書類の取得費用が1,500円程度です。

2-1-1.登録免許税-固定資産税評価額の1,000分の4

不動産を登記した際は登録免許税が課税されます。登録免許税の税率は所有権の移転理由によって異なり、相続の場合は、不動産価額の1,000分の4(0.4%)です。

不動産価額には、固定資産税を決める基準となる固定資産税評価額を使用します。

【登録免許税の計算例】

- 固定資産税評価額500万円の場合

500万円×0.4%=登録免許税2万円 - 固定資産税評価額1億円の場合

1億円×0.4%=登録免許税40万円

固定資産税評価額は、市町村から毎年送付される固定資産税通知書や、市町村役場の固定資産台帳でも確認できます。

参考:【相続登記の登録免許税】計算シミュレーション・免除措置も解説

2-1-2.必要書類の取得手数料1,500円程度

不動産の名義変更ではいくつか必要になる書類があります。それぞれの一般的な取得費用は以下のとおりです。

| 不動産名義変更時に必要な書類 | 取得費用 |

|---|---|

| 住民票 | 300円 |

| 固定資産評価証明書 | 300円 |

| 登記事項証明書 | 600円 |

| 印鑑証明書 | 300円 |

2-2.司法書士に依頼する場合上記費用プラス10万円前後

相続登記を自分でおこなわず代行してもらう場合、上記費用にプラスして専門家への依頼費用も発生します。

不動産の登記を代行できるのは司法書士です。相続登記を司法書士に依頼した際の費用は一律ではありませんが、一般的には10万円前後となっています。

相続登記の報酬とは別に、戸籍謄本の収集を依頼する場合には、相続人の人数が多ければ収集する枚数も増えるため、さらに数万円必要な場合もあります。

3.所有者死亡後の家の名義変更手続の流れ

不動産所有者が死亡したあとの名義変更手続は以下の流れでおこないます。

所有者死亡後の名義変更手続の流れ

- 登記事項証明書を取得

- 必要書類を準備

- 相続登記申請書を作成

- 法務局で申請

名義変更に必要な書類や申請書の作成方法は、相続のパターンによって異なります。

遺言書がなく法定相続分と異なる配分にする場合は相続人全員で話し合い、遺産分割協議書の作成が必要です。

3-1.登記事項証明書を取得する

不動産の名義変更手続において最初におこなうのは、登記事項証明書を取得することです。

登記事項証明書の入手方法

- 窓口申請

- オンライン申請

- 郵送申請

各申請方法について確認しておきましょう。

3-1-1.窓口申請の方法

- まず法務局の窓口で申請書を入手し、必要事項を記入

- 同じく法務局で収入印紙を購入し、申請書に貼り付けて提出

3-1-2.オンライン申請の方法

- 登記・供託オンライン申請システムで申請者情報を登録

- オンラインで必要事項を入力して申請書を作成

- 作成した申請書データを送信

- 手数料はパソコンやスマートフォンからインターネットで決済、もしくはATMで納付

参照:登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です|法務局

3-1-3.郵送申請の方法

- 法務局のホームページから申請書をダウンロード

- ダウンロードした申請書に必要事項を記入

- 収入印紙(法務局以外では郵便局やコンビニで入手できる)を貼り付けて郵送で提出

3-2.必要書類を準備する

相続登記で必要となる、一般的な必要書類と入手先は以下のとおりです。

| 必要書類 | 入手できる場所 |

|---|---|

| 新しい名義人の住民票(注1) | 新しい名義人が居住する市町村役場 |

| 新しい名義人の印鑑証明書 | |

| 死亡した人の(出生まで遡った)戸籍・除籍・改製原戸籍 | 最寄りの市町村役場、死亡した人の本籍地または本籍地であった市町村役場 |

| 死亡した人の住民票除票 (または戸籍の附票) | 死亡した人が最後に居住していた市町村役場 (戸籍の附票は死亡した人の本籍地の市町村役場) |

| 相続人全員の戸籍謄本 | 最寄りの市町村役場、相続人それぞれの本籍地の市町村役場 |

| 不動産の登記事項証明書 | 法務局 |

| 遺言書もしくは遺産分割協議書 | 遺産分割協議書には、相続人全員分の印鑑証明書の添付が必要 |

| 相続関係説明図 | 申請する人が作成する |

| 法定相続情報一覧図 | 法務局 |

注1)住民票はマイナンバーが記載されていないものを提出

法定相続情報一覧図がある場合は、戸籍類や相続関係説明図は不要です。

法定相続情報一覧図につきましては次の記事を参考にしてください。

参考:法定相続情報証明制度を利用した相続登記を解説!手続き方法/添付書類/注意点

3-3.相続登記申請書を作成

相続登記申請書の記入方法は、ケースによって異なります。

まず法務局ホームページから該当するケースの様式をダウンロードし、記載例を確認しながら申請書を作成していきましょう。

| 相続の方法 | 該当様式と記載例 |

|---|---|

| 遺言書がある場合 | 所有権移転登記申請書(相続・公正証書遺言) 所有権移転登記申請書(相続・自筆証書遺言) 所有権移転登記申請書(相続人に対する遺贈・単独申請) |

| 法定相続分通り | 所有権移転登記申請書(相続・法定相続) |

| 法定相続分以外の配分で分ける場合 | 所有権移転登記申請書(相続・遺産分割) |

3-4.法務局で申請をおこなう

相続登記を法務局へ申請する方法は3つあります。

法務局で申請をおこなう方法

- 直接法務局で手続する

- オンラインで手続する

- 郵送で手続する

▲申請方法には窓口・郵送・オンラインがある

それぞれにメリットとデメリットがありますので、自分に合った方法で申請しましょう。

各申請方法のメリット、デメリットにつきましては次の記事を参考にしてください。

参考:相続登記のオンライン申請を徹底解説!手順/その他の申請方法も

3-4-1.直接法務局で手続をおこなう場合

窓口で直接相続登記を申請する場合、手続場所は不動産所在地の管轄法務局になります。新たに不動産の名義人となる人の住所を管轄する法務局へ行かないよう、注意しましょう。

全国の法務局の所在地と電話番号は、法務省ホームページに記載されています。

法務局に出向いて手続するメリットは、相談窓口で不明点を直接相談できることです。相談窓口を利用する際は、予約が必要となります。

なお、デメリットは往来に時間がかかることです。また窓口受付は平日のため、平日仕事をしている人は休みを取らなくてはいけません。

申請する人が遠方に住んでいる場合は、オンラインや郵送での手続も検討しましょう。

3-4-2.オンラインで手続をおこなう場合

オンラインでの登記申請は以下の手順でおこないます。

オンラインで登記申請をおこなう手順

- マイナンバーカードと、ICカードリーダライタ(パソコンに内蔵されている場合もある)を用意

- 次に以下ページより申請用総合ソフトのインストール画面に移る

参照:不動産の所有者が亡くなった(相続の登記をオンライン申請したい方)|法務局 - 上記ページより、操作手引書をダウンロード

- 手引書に従い申請操作をおこなう

- 金融機関のインターネットバンキング、またはPay-easy(ペイジー)機能のあるATMより登録免許税を納入する

オンライン申請なら、法務局まで出向かず手続が可能です。申請者の住所と不動産の管轄法務局が離れていても、自宅で申請できます。

デメリットとしては、パソコンに慣れていない人にとっては、操作が煩雑に感じる可能性があることです。使用経験のないソフトを利用することや、慣れない人が電子証明の登録をするのは手間がかかります。

オンライン申請は困難、しかも遠方で法務局まで出向けない人は、次の郵送申請を検討しましょう。

3-4-3.郵送で手続をおこなう場合

郵送で登記申請手続をする場合、申請書類は以下の法務局ホームページよりダウンロードできます。

郵送時のポイントは以下の3つです。

郵送での手続方法

- 提出は簡易書留で、封筒表面に『不動産登記申請書在中』と記載

- 完了書類等の返送を希望する場合は、返信用封筒も準備

- 登記識別情報書類の返送には、書留料金プラス210円の切手が必要

郵送手続のメリットは、法務局まで遠方の人やパソコン操作が苦手な人でも自宅から申請できることです。

デメリットは郵送のための費用と時間がかかることです。もし書類に不備があれば、何度も郵送しなければならないので、さらに郵送料と時間がかかってしまいます。

法務局のホームページをじっくり確認しながら、準備を進めていきましょう。

4.家の名義変更手続は煩雑-書類不備や記入漏れが不安なら専門家に依頼を

不動産の相続登記を自分でおこなうことは、慣れていない人にとって簡単な手続ではありません。

家の名義人が亡くなった場合、相続で複数人の名義にするケースは少なく、ほとんどの場合相続人のうち1人が引き継ぎます。

法定相続分と異なる配分にする際は、遺産分割協議書を作成しなくてはなりません。相続人で遺産分割協議書のような専門的な書類を作成しようと思っても、慣れている人は少ないでしょう。

また市町村役場や法務局で揃えなければならない各種書類も、普段使わないような書類です。登記の申請のために法務局へ直接出向いても、提出書類が揃っていなければ再提出に行く必要があるため、不備があるほど時間がかかることもあります。

こういった手続に不安があるときは、相続の専門家に相談、依頼することをおすすめします。

チェスターグループは、相続による不動産名義変更を数多くサポートしてきました。大切な不動産の名義変更手続をスムーズにおこなうために、専門の知識を持ったスタッフがお手伝いいたします。ぜひ一度お問い合わせください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!

相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。

慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。

そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。

税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。

相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。

※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続手続き編