保佐人とは?権限や保佐人をつけるべきケース・後見人との違いを解説

保佐人についての理解を深めることで、身内に何かあったときでも安心して保佐人をつけられます。

保佐人が被保佐人におこなえることや選任の条件は決まっているため、まったく知識がない状態ではうまく保佐人をつけられない可能性があります。保佐人に関して事前の理解を深め、スムーズに手続を進めていきましょう。

この記事の目次 [表示]

- 1 1.保佐人とは?-配偶者や親族以外の第三者も選任できる

- 2 2.保佐人と成年後見人との違いとは-できることが変わる

- 3 3.保佐人が持っている4つの権限-後見人との比較表あり

- 4 4.保佐人が被保佐人のためにできること【実例つき】

- 5 5.被保佐人が一人でもできること-遺言書の作成や結婚は問題なし

- 6 6.保佐人を用意したほうがよいケース-トラブルになる可能性があるかチェック

- 7 7.保佐人になれる人-家族や親族でもなれない場合がある

- 8 8.保佐人は家族と専門家のどちらにするべき?-信頼できる人を選ぼう

- 9 9.保佐人に支払うべき費用-月額2万円から

- 10 10.保佐人になるための手続の流れ-3ステップ

- 11 11.保佐人をやめたいときは正当な事由が必要

- 12 12.状況に合わせて早めに保佐人選定の申立てをしよう

1.保佐人とは?-配偶者や親族以外の第三者も選任できる

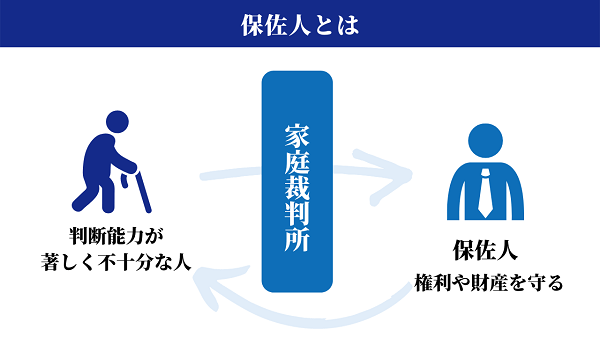

▲保佐人は判断能力が低下している人をサポートする役割を持つ

保佐人とは、認知症や精神疾患などの理由により判断能力が低下している人をサポートする役割を持つ人のことで、後見制度の一種です。保佐人の選任は家庭裁判所によっておこなわれます。保佐人になるにあたって資格は必要なく、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることもあれば、家族が保佐人になることも可能です。

保佐人のサポートが必要な人を『被保佐人』といい「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」(民法11条)を指します。具体的には「支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し判断できない」状態であれば、被保佐人として保佐人のサポートが必要と判断されます。

2.保佐人と成年後見人との違いとは-できることが変わる

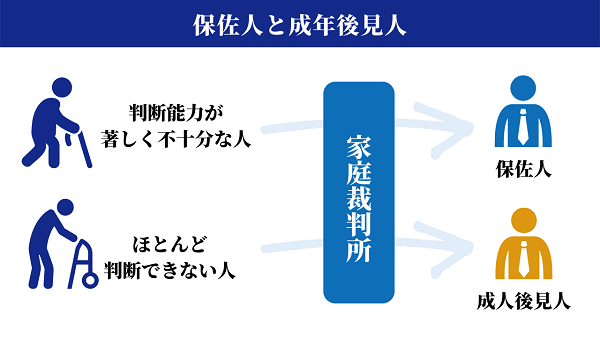

▲保佐人と成年後見人

保佐人と類似の成年後見制度の1つに「成年後見人」があります。どちらも判断能力が低下した人をサポートする点では同じですが、下記の点で違いがあります。

保佐人と成年後見人の違い

- 本人の判断能力のレベル

- 代理権・取消権の範囲

上記2点の違いは下記のとおりです。

| 本人の判断能力のレベル | 代理権・取消権の範囲 | |

|---|---|---|

| 保佐人 | 「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」(民法11条) →簡単なことならサポート次第で理解できる | 民法13条1項各号に規定される行為についてのみ同意権・取消権が与えられており、代理権の付与には家庭裁判所の審判が必要 |

| 成年後見人 | 「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」にあること(民法7条) →サポートがあってもほとんど判断できない | 財産に関するすべての法律行為について、当然に代理権あり 日常生活に関するものを除き、成年被後見人によるすべての法律行為を取り消すことが可能(民法9条) |

参考:民法|e-Gov法令検索

成年被後見人の判断能力は、具体的には「支援を受けても、契約等の意味・内容を自ら理解し判断できない」レベルです。つまり、被保佐人よりも成年被後見人のほうが本人の判断能力が低下しているといえます。そのため、成年後見人のほうが保佐人よりも権限が広く認められています。

参考:成年後見人はどのように選ばれる?なれる人、手続きなどを解説

3.保佐人が持っている4つの権限-後見人との比較表あり

保佐人は被保佐人をサポートするために4つの権利を持ちます。成年後見にも同種の権利がありますが、本人の判断能力に違いがあるため、保佐人と成年後見人とでは認められている権利の内容が異なります。

| 成年後見人 | 保佐人 | |||

|---|---|---|---|---|

| 同意権 | なし | 保佐人の同意を得ることを要する行為(民法13条1項) | ||

| 取消権 | 「日用品の購入その他に事情生活に関する行為」以外の法律行為 | 上記の行為について、本人(被保佐人)が保佐人の同意を得ずにおこなった行為 | ||

| 代理権すべての法律行為 | 原則:なし 例外:家庭裁判所の審判により認められた行為 | |||

| 追認権 | 本人の利益を損なわないと判断される場合 | 被保佐人が保佐人の同意を得ずにした行為 | ||

参考:民法|e-Gov法令検索

保佐人の権利は被保佐人の判断能力のレベルに合わせて決まっているため、保佐人の権利について知ることで被保佐人に対しどのようなサポートができるかがわかります。

3-1.同意権-被保佐人の9つの行為に同意する権利がある

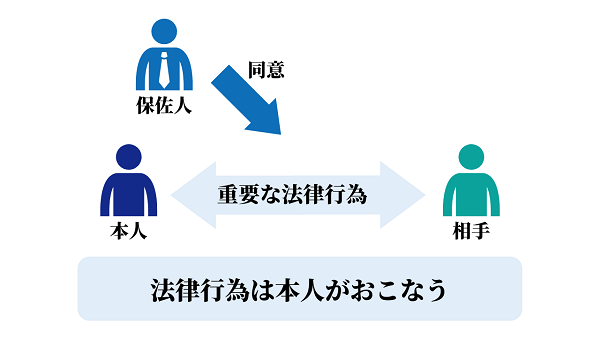

▲保佐人と同意権

保佐人は、民法で定められた9つの本人(被保佐人)の行為について同意する権利を持ちます。言い換えれば、本人は下記の9つの行為をする際は保佐人の同意を得なければなりません。

保佐人が同意権を持つ行為

- 元本の領収または利用

- 借財または保証

- 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為

- 訴訟行為

- 贈与、和解または仲裁合意(仲裁法2条1項に規定する仲裁合意)

- 相続の承認、放棄または遺産分割。

- 贈与の申し込み拒絶、遺贈放棄、負担付贈与の申し込み承諾または負担付遺贈の承認

- 新築、改築、増築または大修繕

- 民法602条に定める期間を超える賃貸借

上記9つの行為について保佐人の同意が必要な理由は、判断能力の低下した本人が自身の不利益になる行為をしないように防止するためです。保佐人の同意なくおこなった場合はあとから取り消せます。

なお、例外として「日用品の購入その他日常生活に関する行為」については保佐人の同意を得なくても本人が単独でおこなえます。

参考:民法第十三条(保佐人の同意を要する行為等)一項|e-Gov法令検索

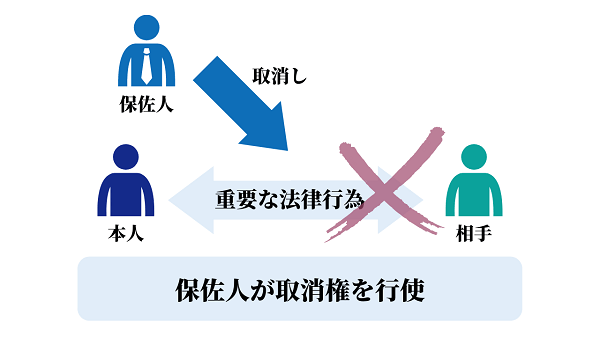

3-2.取消権-9つの行為と家庭裁判所に認められた行為を取り消せる

▲保佐人の取消権

本人が保佐人の同意を得ずに民法第13条1項に定められた行為をした場合、保佐人は本人の行為を取り消すことができます。これを保佐人の『取消権』といいます。『取り消す』の意味は、あとから行為の効果を無効にすることです。例えば、本人が保佐人の同意を得ないで勝手に不動産を売る契約をしてしまっても、あとから保佐人によって契約をなかったことにできます。

また、民法第13条1項に定められた行為以外でも、家庭裁判所の審判を通して認められたものであれば、本人の一定の行為について保佐人の同意権や取消権の追加も可能です。

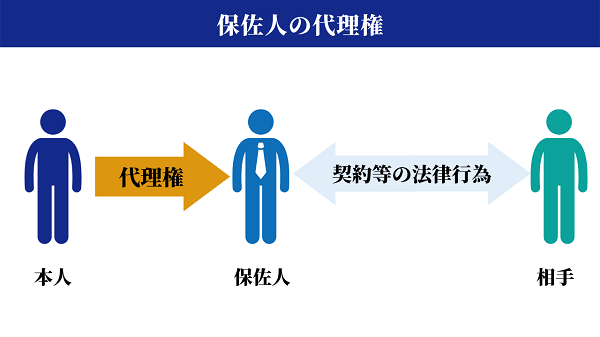

3-3.代理権-被保佐人と家庭裁判所が認めた行為のみ代理でおこなう権利

▲保佐人の代理権

同意権と取消権の対象行為に関しては、家庭裁判所の審判により保佐人に代理権が与えられるケースもあります。代理権とは、本人の代わりに一定の行為をおこなえる権限です。本人の代わりにおこなった行為の効果は、本人に帰属します。原則として、保佐人に代理権はありません。なぜなら、被保佐人は被後見人と異なり、原則として自ら法律行為ができ、保佐人はあくまでサポート役のためです。

ただし、特定の行為については家庭裁判所の審判により保佐人に代理権が与えられます。保佐人に代理権を持たせたい場合は、下記の人から家庭裁判所へ請求しましょう。

保佐人の代理権付与の審判を請求できる人

- 本人

- 配偶者

- 四親等内の親族

- 後見人

- 後見監督人

- 保佐人

- 保佐監督人

- 補助人

- 補助監督人

- 検察官

請求は、保佐開始の申立てと一緒にすることも保佐開始の審判のあとにすることも可能です。なお本人以外の人が請求する場合は、本人の同意が必要となります。

参考:民法第八百七十六条の四(保佐人に代理権を付与する旨の審判)第一項|e-Gov法令検索

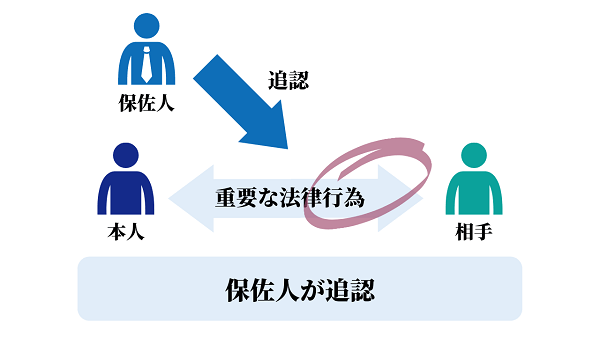

3-4.追認権-被保佐人が一度おこなった契約を認めることができる

▲保佐人の追認権

本人が保佐人の同意を得ずにおこなった行為について、保佐人があとから同意した場合は、当該行為を取り消せなくなります。

前提として、本人1人だけでおこなった行為は、あとになって本人や保佐人が取り消す可能性があります。例えば、本人が保佐人を介さず1人だけで土地を購入したケースを考えてみましょう。土地を売る側としては、あとになって売買契約を取り消される可能性があるとなると、被保佐人(本人)との契約に不安を覚えてしまうものです。

そこで、土地を売る側は本人が1人で結んだ契約について、保佐人に対し「契約を取り消すのかどうかはっきりしてください」と確認できます。保佐人は、本人がした不動産売買契約を認めるか取り消すかを判断できます。これが『追認』です。保佐人が「契約は取り消さなくて大丈夫です。土地を購入します」と同意すれば、後から売買契約を取り消すことはできません。

4.保佐人が被保佐人のためにできること【実例つき】

保佐人が被保佐人の財産管理を適切にサポートするためには、被保佐人が1人ではできないことを把握しておく必要があります。被保佐人だけではできない行為は下記のとおりです。

被保佐人が一人ではできないこと

- 不動産の売却や購入

- 金銭の管理

- 不当な契約の判断

どのような場合に被保佐人の財産が害されたり不利益を被ったりする可能性があるか、具体例と一緒に押さえておきましょう。

4-1.不動産の売却や購入について同意や取り消しができる

被保佐人が不動産の管理、運用、処分など大きな取引の必要がある場合は、保佐人のサポートが必要です。例えば、マンションを所有している父親が軽度の認知症にかかった場合を考えてみましょう。日用品の購入や通院などの行為と違い、マンションの管理や運用には専門知識や高度な判断能力が必要です。父親が認知症であることにより、マンションの管理に支障をきたしたり相場と合わない金額で賃貸・売却したりしてしまっては、不利益が生じる可能性もあります。

したがって、父親にはマンションの管理、運用、処分について適切な助言を与えながらサポートできる保佐人が必要です。保佐人がいれば、判断能力が低下していても安全な不動産取引ができます。

4-2.被保佐人や第三者がお金を使いこんでいるときに財産管理ができる

被保佐人が必要以上にお金を借りたり物品を購入したりした場合に取り消しができるよう、保佐人のサポートが必要です。例えば、精神疾患により判断能力が低下している母親が、家族に内緒で借金したり高額な貴金属を購入したりしている場合が該当します。

また、母親の判断能力が低下しているのをいいことに、家族の誰かが母親の財産を使い込んでしまう可能性がある場合も、保佐人のサポートが必要です。あらかじめ保佐人を立てておけば、万が一家族や第三者が勝手にお金を使い込もうとしても、被保佐人の財産は保佐人の同意がなければ処分できないため使い込みを阻止できます。

4-3.不当な契約を結びそうなときに同意権や取消権を使える

悪質な訪問販売や詐欺などで被保佐人が不当な契約を結びそうな場合は、保佐人の同意権や取消権を使って被保佐人の財産を守る必要があります。例えば、認知症の症状が出始めた母親のもとに悪質な業者が訪れ、必要のないリフォームや高額商品の売買契約を結ばされてしまうケースが考えられます。クーリング・オフの期間内に契約を取り消せればお金を支払わなくてよくなりますが、期間が過ぎてしまった場合は契約どおりの金額を支払わなければなりません。

しかし、母親が被保佐人になっていれば、保佐人の同意を得ていないことを理由に契約の取り消しが可能です。したがって、家族に不当な契約を結ぶおそれのある人がいれば、あらかじめ保佐人を立てておくことで、同意権や取消権を使い被保佐人の財産を守れます。

5.被保佐人が一人でもできること-遺言書の作成や結婚は問題なし

被保佐人は、遺言書の作成や結婚であれば保佐人の同意を得なくてもできます。被保佐人は、民法13条1項に定められている行為と、家庭裁判所が保佐人に代理権を与えた行為以外は一人でおこなえるためです。

また、保佐人の同意が必要とされている行為でも、日常生活に関する法律行為は被保佐人が単独でできます。

以上のことから、遺言書の作成や結婚に保佐人の同意は必要ありません。民法は保佐人が遺言書の作成や結婚について被保佐人に助言を与えることを否定しているわけではないため、必要に応じて被保佐人にアドバイスをするとよいでしょう。

6.保佐人を用意したほうがよいケース-トラブルになる可能性があるかチェック

保佐人を用意したほうがよいケースをあらかじめ押さえておくと、いざ家族の判断能力が低下した際に保佐人をつけるべきかスムーズに判断できます。保佐人を用意すべき代表的なケースは下記のとおりです。

保佐人を用意すべきケース

- 本人だけでは不動産やお金に関する管理が難しいとき

- さまざまな契約が不当かどうか判断するのが難しいとき

判断能力が低下しているものの、買い物や通院など日常生活に必要な行為は一人でできるレベルの場合、保佐人をつける手続をすべきか迷うことも多いでしょう。保佐人を用意すべき代表的なケースを知っておけば、実際に本人がケースに当てはまるかどうかで保佐人の必要性を判断できます。

6-1.本人だけでは不動産やお金に関する管理が難しいとき

本人だけの判断では不動産や金銭財産の管理に支障があると認められるなら、保佐人を立てたほうがよいでしょう。例えば、下記のような事情がある場合です。

本人だけでは管理が難しいものの例

- 不動産を所有しているが、管理が複雑で売却や処分の判断ができない

- 適切にお金を使えず浪費が多い

- 第三者にお金を使われていることに気付かない

所有している不動産の管理や諸々の手続を投げ出してしまう、不必要な商品を大量購入してしまうなどの状況が続く場合は、保佐人の選任を検討しましょう。

また、家族の誰かがお金を勝手に使い込んでいるにもかかわらず、まったく気付いていない場合も保佐人のサポートが必要です。

6-2.さまざまな契約が不当かどうか判断するのが難しいとき

悪質な業者による訪問販売を本人が素直に受け入れてしまい、不当な契約を結ばされそうになっても気付かない場合は保佐人の選任を検討したほうがよいでしょう。例えば、悪質なリフォーム業者が必要のないリフォームをすすめてきたにもかかわらず、疑うことなく契約を結ぼうとしてしまうケースが挙げられます。また、不当な契約を結んだあとで、相場に見合わない高額請求がされても気付かないケースも該当します。

日常生活でおこなうさまざまな契約について、妥当かどうか判断できない、判断しようともしない場合は、保佐人のサポートが必要といえるでしょう。

7.保佐人になれる人-家族や親族でもなれない場合がある

保佐人になるために特別な資格は必要なく、家庭裁判所に「ふさわしい人物である」と判断されると保佐人になれます。むしろ「保佐人になれない人」を把握するほうが大事です。

保佐人になれない人

- 未成年者

- 家庭裁判所から解任された法定代理人・保佐人・補助人

- 破産者

- 被保佐人に対して訴訟をした者、その配偶者・直系血族

- 行方不明者

参考:民法第八百四十七条(後見人の欠格事由)|e-Gov法令検索

参考:民法第八百七十六条の二(保佐人及び臨時保佐人の選任等)|e-Gov法令検索

上記の人は保佐人としての適切な職務が期待できないため、保佐人にはなれません。また、上記の事由に当てはまらない人でも、家庭裁判所が総合的に判断して不適格となる可能性もあります。

候補者が保佐人にふさわしいかどうかを判断するにあたって家庭裁判所は下記の事情を総合的に考慮します。

保佐人の選任にあたり家庭裁判所が考慮するポイント

- 候補者の職業・経歴

- 候補者の心身の状態

- 候補者の生活や財産の状況

- 被保佐人になろうとしている本人の意見

- その他家庭裁判所が考慮すべきとする一切の事情

家族のなかにふさわしい人物がいなかったり家族間で意見が分かれたりする場合は、弁護士や司法書士などの専門家が保佐人になることもあります。

8.保佐人は家族と専門家のどちらにするべき?-信頼できる人を選ぼう

保佐人の候補者を家族にするか専門家にするか迷った場合は、信頼度が高いかどうかを基準に決めましょう。最終的な判断は家庭裁判所がおこないますが、本人(被保佐人)が安心して頼れる人選が必要です。財産の管理に慣れていて適切な判断ができ、本人が全幅の信頼をおいている人物が家族のなかにいるのであれば家族を候補者とするのがよいでしょう。

家族のなかに本人の財産を守れる自信のある人がいなかったり、誰が保佐人になるかで揉めたりする場合は、弁護士や司法書士などの専門家を候補者とするケースがほとんどです。

また、本人が介護サービス利用契約をするにあたって保佐人が必要な場合は、福祉の専門家である社会福祉士が保佐人になることもあります。

以上のとおり、保佐人の候補者を誰にするか迷う場合は、安心して本人の財産管理を任せられる信頼度の高い人にお願いしましょう。

9.保佐人に支払うべき費用-月額2万円から

専門家に保佐人をお願いした場合、必要な報酬の相場は通常月額2万円程度です。管理しなければならない財産の額が大きいほど管理事務が複雑かつ困難になるため、相場は次のように上がります。

保佐人に支払う費用の相場例

- 管理財産額が1000万円以上5000万円以下の場合:月額3万~4万円

- 管理財産額が5000万円を超える場合:月額5万~6万円

専門家に支払う費用は保佐人が決めるわけではなく『報酬付与の申立』を家庭裁判所にしたうえで、裁判所が額を決定します。費用相場は地域ごとに変わるため、最寄りの家庭裁判所に確認するとよいでしょう。

10.保佐人になるための手続の流れ-3ステップ

保佐人になるためには家庭裁判所に必要な書類を提出し、申立てをする必要があります。手続の流れは下記の3ステップです。

保佐人になるための手続の流れ

- 書類の準備

- 保佐人選任の申立て

- 保佐人の選任

保佐人になるための手続をおこなう際は、どのような書類が必要か、誰がどこへどのように申立てするのかあらかじめ押さえておくとスムーズです。

10-1.事前に選任に必要な書類を準備しておく

保佐人の選任には複数の書類が必要なため、どのような書類が必要か項目ごとに把握しておきましょう。必要な書類は大まかにわけて下記のとおりです。

保佐人の選任に必要な書類

- 申立書類

- 保佐人候補者の戸籍・住民票

- 被保佐人となる人の診断書

- 被保佐人となる人が成年被後見人などに登記されていなことを証明するもの

- 被保佐人となる人の財産に関する資料

- 被保佐人となる人の収支に関する資料

- 同意権・代理権が必要な行為に関する資料

上記の項目ごとにどのような書類が必要かを整理しておくと、準備しやすくなります。

10-1-1.保佐人選任の申立てに必要となる書類一覧

保佐人選任の申立てには、保佐人候補者や被保佐人になる予定の人がどのような人物か、なぜ保佐人が必要かを証明する書類が必要です。準備するべき書類は下記のとおりです。

| 必要書類 | 入手先 | |

|---|---|---|

| 申立書類 |

| 裁判所ホームページからダウンロード |

| 保佐人候補者の戸籍・ 住民票 |

| 市区町村の役所 |

| 被保佐人となる人の診断書 |

| 裁判所ホームページの「成年後見制度における診断書作成の手引 本人情報シート作成の手引」を参照 |

| 被保佐人となる人が成年被後見人などに登記されていなことを証明するもの | 法務省発行の証明 | 法務省の地方法務局 |

| 被保佐人となる人の財産に関する資料 | (例)

| 不動産登記事項証明書は最寄りの法務局 |

| 被保佐人となる人の収支に関する資料 | (例)

| 本人 |

| 同意権・代理権が必要な行為に関する資料 | 契約書の写しなど | 本人 |

保佐人は、申立てをしてから実際に選任されるまで1~3ヵ月ほどかかります。手続をスムーズに進めるためにもできるだけ早めに書類を準備しましょう。

10-2.家庭裁判所で保佐人選任の申立てをおこなう

保佐人を選任するためには、申立人が本人(被保佐人となる予定の人)の住所地の家庭裁判所に保佐開始の審判を申立てましょう。保佐人の職務開始までの流れは以下のとおりです。

保佐人の職務開始までの流れ

- 打ち合わせ、書類作成・手配

- 管轄家庭裁判所に保佐開始の審判申立

- 管轄家庭裁判所にて事情聴取

- 審判

- 登記完了

- 保佐人職務開始

また申立人になれる人は下記のとおりです。

保佐開始の審判の申立人になれる人

- 本人(被保佐人となる人)

- 配偶者

- 四親等内の親族

- 後見人

- 後見監督人

- 補助人

- 補助監督人

- 検察官

なお申立てには下記の費用を要します。

| 申立費用(貼用収入印紙) | 800円 |

|---|---|

| 郵便切手(予納郵便切手) | 3200〜3500円程度 |

| 登記費用(予納収入印紙) | 2600円 |

参考:保佐開始|裁判所

10-3.家庭裁判所が保佐が必要かどうか判断する

申立てが受理されると、家庭裁判所が提出書類や面接をもとに保佐が必要かどうかの判断をします。被保佐人になる予定の人の判断能力について、家庭裁判所が「保佐が必要だ」と判定すると保佐人が選ばれるのです。

保佐開始の審判の申立てが受理されると、申立人と保佐人候補者、被保佐人になる予定の人の面接が家庭裁判所でおこなわれます。そして、家庭裁判所は提出書類や面接結果をもとに保佐の必要性の有無を判断します。家庭裁判所から書類の不備を指摘された場合は、修正・追加をして再提出しましょう。

11.保佐人をやめたいときは正当な事由が必要

保佐人をやめたいときは、家庭裁判所の許可が必要なため自由にやめられません。家庭裁判所から許可されるためには『正当な事由』が必要です。正当な事由には下記の例があります。

保佐人をやめる正当な事由として認められる例

- 被保佐人の居住地から遠方に移住するため、保佐人を続けることに支障が生じた場合

- 高齢または病気のため、保佐人を続けることが困難な場合

- 被保佐人や親族と仲が悪くなり、保佐人を続けることが困難な場合

また、保佐人をやめる際は新しい保佐人を選任するための申立てを家庭裁判所に対しておこなう必要があります。被保佐人をサポートする人がいなくなることは望ましくないため、辞任の申立てと新たな保佐人選任の申立てはできるだけ一緒におこないましょう。

12.状況に合わせて早めに保佐人選定の申立てをしよう

病気や障害などで判断能力が低下した家族をサポートするため、保佐人はとても便利な制度です。ただし、保佐人を立てるには家庭裁判所に「保佐人が必要である」と認められなければなりません。したがって、保佐人を選任する場合は本人が何をどこまでできるのか、どういったサポートが必要かなどの状況を理解しておくことが大切です。

また、保佐人を立てるにあたっては書類準備や家庭裁判所の審判に時間がかかるため、早めの準備をおすすめします。

もし「保佐人を立てたいが手続の方法がよくわからない」「保佐人選任の手続をスムーズに進めたい」と考えているなら、後見制度の専門家への相談を検討しましょう。

司法書士法人チェスターであれば、保佐人の制度に熟知した専門家が手続のアドバイスとサポートをします。また、被保佐人となる人にとって最善の方法を提案します。

保佐人の選任をする際は、ぜひ司法書士法人チェスターへご相談ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。

様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ

各種サービスをチェック!

\ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続法務編