相続登記のオンライン申請を徹底解説!手順/その他の申請方法も

相続登記の申請方法

相続登記の申請は、法務局に、登記申請書と必要書類を提出することによって行います。申請方法は、法務局での窓口申請、郵送申請、オンライン申請の3つの方法があります。

窓口で申請する

窓口申請とは、相続不動産を管轄する法務局の窓口に出向いて、登記申請書と必要書類を直接提出して申請することをいいます。

法務局の窓口は、「不動産登記」と表記のある窓口が、不動産登記の申請の窓口になります。

窓口申請のメリット

法務局は、登記申請人のために「登記手続案内」を開設して、申請書の様式や申請に必要となる添付書類の種類等について説明を行っています。窓口申請をする場合、この登記手続案内を利用することができます。

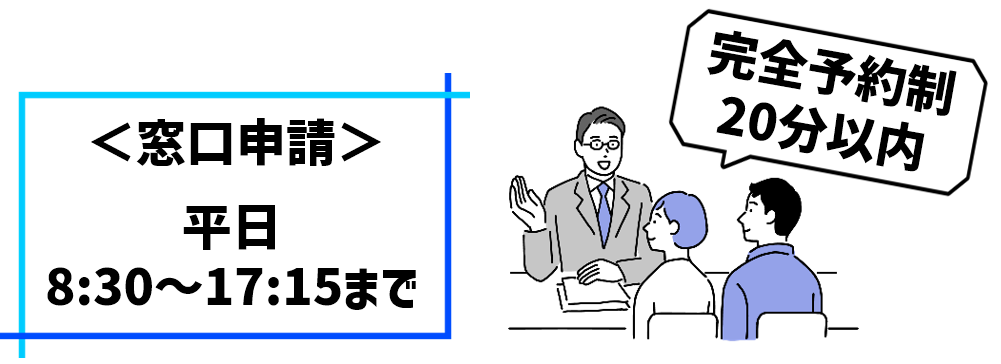

登記手続案内は、完全予約制で利用時間は20分以内となっています。しかしながら、2021年4月19日現在、新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、各法務局では当分の間電話による手続案内で対応しています。詳細につきましては、管轄法務局へお問い合わせください。

窓口申請のデメリット

法務局の業務時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までとなりますので、平日しか申請ができません。

また、窓口申請は管轄法務局に申請書類一式を持参しなければなりませんので、遠方の場合は時間がかかり交通費もかさみます。

郵送で申請する

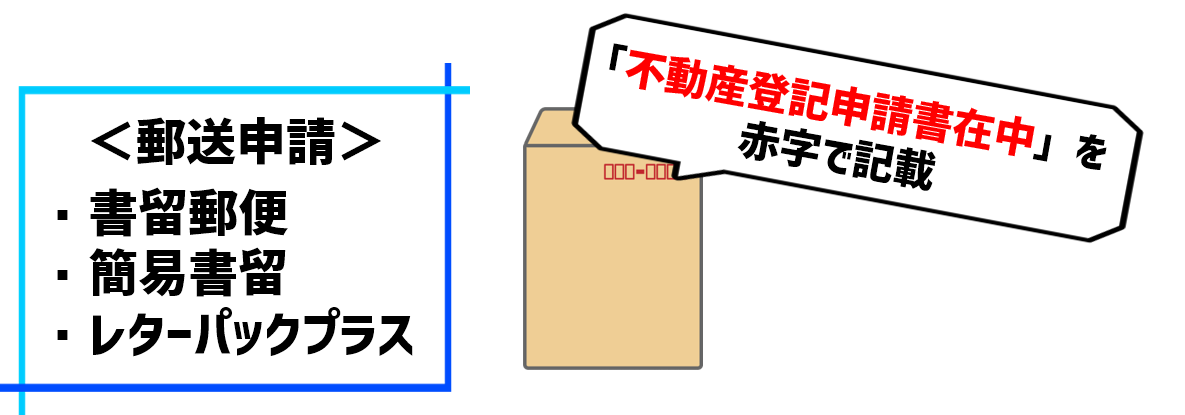

郵送申請をする場合には、申請書類一式を入れた封筒の表面に、「不動産登記申請書在中」と赤字で記載して書留郵便で送付をします(簡易書留やレターパックプラスでも可能です)。登記完了後の書類を返送してもらう場合は、返送用の封筒と切手も同封しておきます。

郵送申請のメリット

郵送申請であれば、相続不動産が遠方にある場合であっても、相続不動産を管轄する法務局に行かずに相続登記を申請することができます。また、平日に法務局に行くことができない方でも、相続登記の申請をすることができます。

郵送申請のデメリット

郵送申請だと、窓口で直接説明を受けることができませんので、提出書類に不備が生じがちとなってしまいます。提出書類に不備があれば、補正をするよう電話で連絡してもらえますが、一度の電話や郵送のやり取りだけで、すべての補正が完了するとは限らないでしょう。結局、法務局の窓口に出向いてようやく登記が完了するということもあり得ます。

相続不動産が遠方であったり、ご自身で完璧に相続登記の申請をする自信がない場合には、登記の専門家である司法書士に、まずは相談されることをお勧めします。

オンラインで申請する

平成17年の不動産登記法の改正により、不動産登記の申請は、インターネットを利用したオンライン申請ができるようになりました。

オンライン申請のメリット

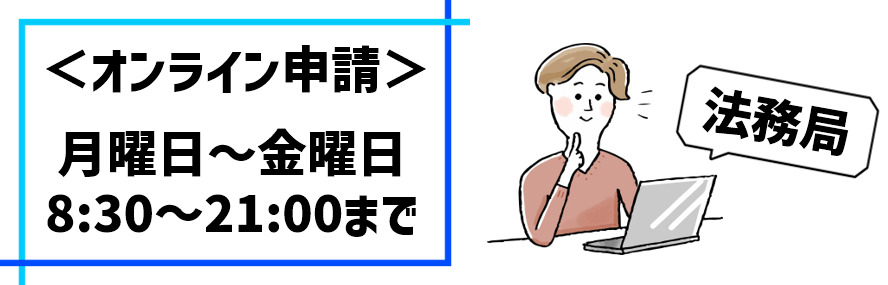

全国どこからでも、自宅やオフィスのパソコンからインターネットを利用して、全国各地の法務局にオンライン申請ができます。オンライン申請ができる時間は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日、休日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く)の8時30分から21時までです。

※法務局の業務時間以外でもオンライン申請の手続きはできますが、申請の受付は自動的に翌業務日となります。

そして、登記申請の進捗状況をオンラインで確認することもできます。

また申請書の内容に補正があった場合はオンラインで補正をすることができます。ただし、特例方式によって提出した添付書類に補正があった場合には、不動産登記規則附則で申請の受付の日から2日以内に添付書類を提出しなければならないとされていることから、事実上法務局に出向く必要があります(特例方式については後述します)。

オンライン申請のデメリット

オンライン申請をするためには、パソコンの環境を整え、専用ソフトのインストールを行い、電子証明書を取得する等、事前準備を全てご自身でする必要があります。パソコンの取り扱いに詳しくなければ、かなり苦労します。

また、特例方式の場合、相続登記の申請に必要な添付書類は、別途法務局に郵送するか持参しなければなりません。全ての作業がオンラインでできるわけではありません。

相続登記のオンライン申請では専用ソフトが必要!

相続登記をオンラインで申請するためには、専用のソフトをパソコンにインストールする必要があります。専用ソフトは大きく分けて、行政が提供しているソフトと市販されているソフトの2種類があります。

ここでは、オンライン申請に必要な専用ソフトについて解説します。

行政が提供しているソフト

「登記・供託オンライン申請システム」(通称、登記ねっと)は、法務省が運営する不動産登記のオンラインサービスです。登記・供託オンライン申請システムでは、専用アプリケーションである「申請用総合ソフト」を無料で提供しています。

申請用総合ソフトは、申請書作成から、電子署名の付与、送信、電子公文書の取得、データ管理の全ての操作を行うことができます。

申請用総合ソフトは、以下のサイトからダウンロードすることができます。

出典:登記•供託オンライン申請システムホームページ

ちなみに、申請用総合ソフトはWindowsしか対応していません。MACではご利用できません。

市販されているソフト

オンライン申請は、法務省が提供する「申請用総合ソフト」のほか、民間事業者等が開発した市販されているソフトを利用することも可能です。登記・供託オンライン申請システムと適切に連携しているものをお選びください。

しかし市販ソフトは、行政が提供しているソフトと違い有料となります。行政が提供しているソフトより使い勝手が良いのが特徴ですが、専門家向けとして作られており、初期費用や年間のシステム料等がかかります。

相続登記のオンライン申請におすすめのソフトは?

費用の面から見ると、行政が提供しているソフト「申請用総合ソフト」がおすすめです。個人の方のほとんどが、「申請用総合ソフト」を利用しています。

相続登記のオンライン申請の方法

ここからは、相続登記のオンライン申請の具体的な方法について解説します。

オンライン申請は特例方式とも呼ばれる

オンライン申請が導入された当初は、オンライン申請の際に、添付書類を全て電子化文書にして、提供する必要がありました。印鑑証明書や戸籍謄本等の添付書類は、電子化文書にして電子署名をしなければならず、作業がとても煩雑であったため、オンライン申請は普及しませんでした。

※電子化文書は、紙の文書として作成された書類をスキャナなどの機器を使い電子データとして保存したものです。電子文書とは、ソフトウェアで作成し保存された文書です。

法務省はオンライン申請を普及させるために、平成20年1月15日から特例方式を実施しました。 特例方式とは、申請情報と登記原因証明情報をオンラインで送信した後、添付書類一式を法務局に郵送または持参して提出する申請方式です。半分がオンラインということで「半ライン申請」とも言われています。

今では、ほぼ全てのオンライン申請が特例方式によって申請されており、オンライン申請は特例方式とも呼ばれるようになりました。

オンライン申請の添付書類

特例方式でオンライン申請をした場合は、添付書類の提出に期限が設けられております。登記申請の受付日を含めて3日以内に法務局に到着するように郵送または持参しなければなりません。

提出する添付書類は、窓口や郵送で行う登記申請の場合と変わりはありません。原本還付する書類がある場合は、同じように原本とコピー(数枚ある場合は契印が必要)を提出します。

オンライン申請の電子証明書とは

申請情報等を登記•供託オンライン申請システムで送信するには、申請人は、あらかじめ電子証明書を取得し、その電子証明書を申請情報等と共に送信する必要があります。そして申請者が個人の場合は、公的個人認証サービスの電子証明書を利用しなければなりません。

公的個人認証サービスとは、オンライン申請や届出等の行政手続、インターネットサイトにログインを行う際に、他人による「なりすまし」や、データの改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段のことです。

この公的個人認証サービスを利用することによって、ご自宅や職場等のパソコンから、様々な行政手続き等を安全に確実に行うことができます。

電子証明書は以下のサイトで案内しています。

公的個人認証サービスポータルサイト 出典:地方公共団体情報システム機構

オンライン申請の電子署名とは

文書等が本人によって作成されたことは、紙の書類では押印や直筆のサインによって証明します。

ところが電子文書は、紙の書類のように直接押印やサインをすることができません。

また、紙の文書に押印して電子化文書にしたとしても、その書類はいつ作成された文書か分かりませんし、本人以外の何者かによって簡単に改ざんすることができてしまいます。

このような問題を解決するために、電子署名という証明方法が登場しました。

電子署名とは、電子文書に電子署名を添えることで、文書が本人によって作成されたものであることと、文書の内容が改ざんされていないことを証明します。言い換えれば、電子署名は「その電子文書が、署名した本人の意思に基づき作成されたということの証明」と「電子文書が不正改ざんされていないことの証明」といった二つの役割を担います。

不動産登記の申請書には、申請人本人が押印しなければなりません。これは、オンライン申請の場合でも同じですが、オンライン申請には電子署名が必要となります。

電子署名の方法については、以下のサイトから、「PDF署名プラグイン操作説明書」をダウンロードしてご確認ください。

電子署名と電子証明書の相違点

電子証明書とは、電子署名の所有者を認証局(公的個人認証サービス)が証明したものです。分かりやすくいえば、電子署名が印鑑、電子証明書が印鑑証明書となります。

電子署名と電子証明書が付された電子文書を受け取った法務局は、オンライン申請が申請人本人の意思に基づいてされ、また電子文書が不正改ざんされていないと確認することができます。

電子証明書の取得等は非常に専門的になりますので、詳しくは、相続登記を専門としている司法書士事務所にご相談されることをお勧めします。

オンライン申請の登記原因証明情報とは

登記原因証明情報とは、登記原因(売買や相続等)と、登記原因によって実際に権利の変動があったことを証明する情報のことをいいます。

登記の原因とは、権利移転等の原因となる事実行為や法律行為です。不動産の所有権は、何の原因もなく移転はしません。必ず原因があって所有権が移転します。売買によって売主から買主へ、相続によって被相続人から相続人へと、不動産の所有権が移転します。

不動産の権利に関する登記を申請する場合には、申請人は申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならないと、不動産登記法第61条で定められています。

登記申請の際には、申請情報に登記原因を証する情報を添付し、登記原因が何か、登記官にわかるようにする必要があります。

相続登記の登記原因証明情報は、相続が発生したことや相続人が誰であるか等を証明する書面です。具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍や、相続人であることが分かる相続人の戸籍等が当たります。遺言書や遺産分割協議書、印鑑証明書、相続放棄申述受理証明書、特別受益証明書等、相続の内容によって登記原因証明情報の中身は変わります。

特例方式が開始された当初は、遺産分割協議書、相続放棄申述受理証明書、特別受益証明書等は、印鑑証明書を除いて電子化文書として送信する必要がありました。しかし、平成20年の法務省通達から取り扱いが変更され、現在は相続登記の登記原因証明情報は、相続関係説明図だけを提供すれば良くなりました。

また、相続関係説明図を提供した場合には、登記原因証明情報として提出した戸籍謄本等の原本は、還付(返還)を求めることができます。

相続関係説明図は、ご自身で作成しなければなりません。この記載例を参考に、実際の相続関係に従って作成してください。電子文書にした相続関係説明図は、電子署名の必要はありません。また相続関係説明図の原本は、従来どおり提出する必要があります。添付書類と一緒に提出しましょう。

オンライン申請の手順・流れ

ではここからは、オンライン申請の一連の手順と流れを、事前準備の段階から順に解説します。

①事前準備

オンライン申請システムを利用するには、パソコンの環境設定や電子証明書の取得等の、事前準備が必要です。

オンライン申請をするために必要なものは以下の通りとなります。

• パソコン

CPU:800MHz以上推奨(又はその相当品)

メモリ:1GB以上推奨

ディスプレイサイズ:1024×768以上を推奨

ハードディスク:300MB以上の空き容量(必須)

OSはWindowsです。MacOSには対応していません。

• 電子証明書付きマイナンバーカード

マイナンバーカードは、公的個人認証サービスの電子証明書が標準的に搭載されており、無料で取得することができます。マイナンバーカードは、郵送やパソコン、スマートフォンから申請することができます。申請後、交付通知書が届きますので、お住まいの市区町村の窓口等で受け取ることができます。お受け取りの際には、本人確認書類(運転免許証等)が必要です。

• ICカードリーダ

マイナンバーカードを読み取るためにICカードリーダが必要です。家電量販店やインターネットサイトで販売しています。

• 申請用総合ソフトのダウンロードとインストール

登記・供託オンライン申請システムのホームページから申請用総合ソフトをダウンロードして、インストールしてください。

• 必要書類

相続関係説明図、相続登記の添付書類、登記事項証明書等を用意しましょう。相続関係説明図は、オンライン申請時に必要になりますので、自分で作成し電子文書にして保存します。

他には、書類をPDF化するためのスキャナやソフトが必要となります。また、添付書類を郵送する場合は、書留郵便またはレターパックプラスが必要になります。登記完了後に返却書類の郵送を希望する場合は、返信用の書留郵便またはレターパックプラスも用意しておきましょう。

※レターパックライトは利用できません。

インストールが終わったら、登記・供託オンライン申請システムのホームページで申請者情報を登録します。

トップページの「申請者情報登録」をクリックすると申請者情報登録の画面に移動しますので、申請者情報に必要情報を登録します。

これで事前準備は済みました。次は、オンライン申請書の作成と送信について解説します。

②オンライン申請書の作成

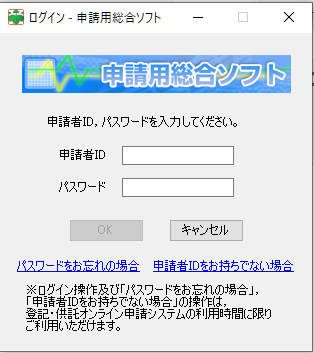

事前準備が終わったら、申請用総合ソフトを起動し、申請者IDとパスワードを入力してログインします。

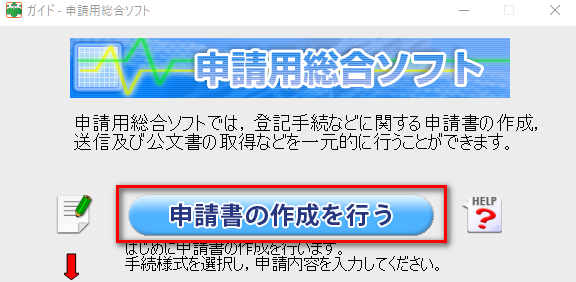

申請書を作成します。

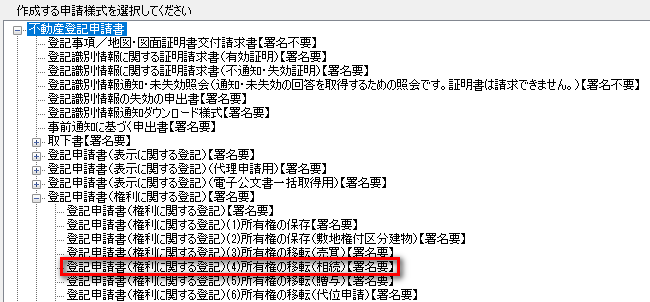

申請書作成をクリックし、申請様式一覧選択の画面から、「登記申請書(権利に関する登記)所有権の移転(相続)」を選択します。

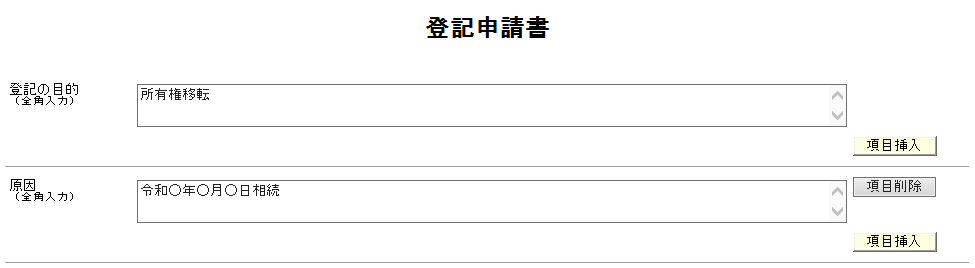

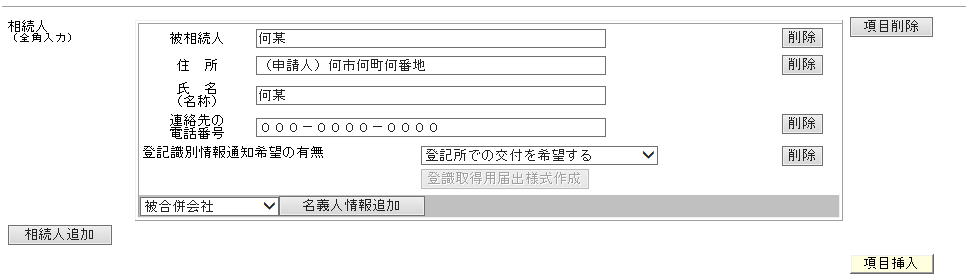

登記申請書の画面に切り替わります。

登記の目的、原因を入力します。

原因の日付は、被相続人の亡くなった日を入力します。

続けて不動産を相続した相続人を入力します。

不動産を相談した相続人が複数いる場合は、それぞれ相続人の情報を入力し、取得した持分も入力します。

※住所氏名で外字を入力する場合は、画面上部の「漢字検索」機能を利用してください。

登記識別情報通知希望の有無は、気をつけなければなりません。

「送付の方法による登記識別情報通知書の交付を希望する」又は

「登記所における登記識別情報通知書の交付を希望する」のいずれかを選択してください。

登記識別情報通知は昔の権利証に当たります。登記識別情報通知の交付を希望しないと、通知書を交付してもらえないので、注意が必要です。

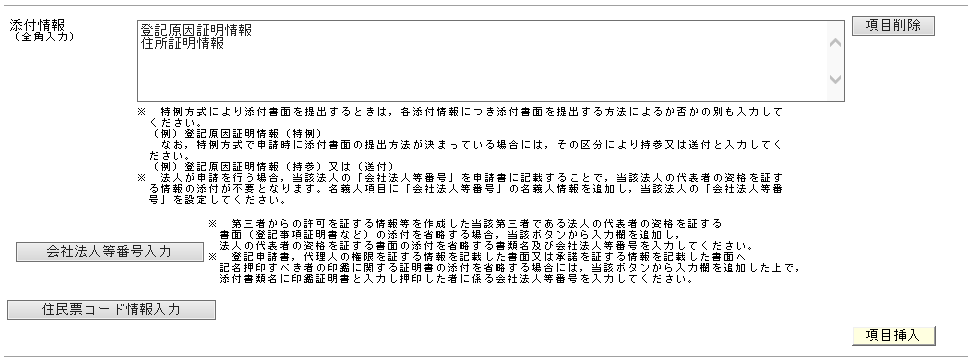

添付情報を入力します。

添付情報は、登記原因証明情報、住所証明情報、評価証明書です。

特例方式で原本還付を希望する場合は、下記のように入力します。

住所証明情報(原本還付)(特例)

評価証明書(原本還付)(特例)

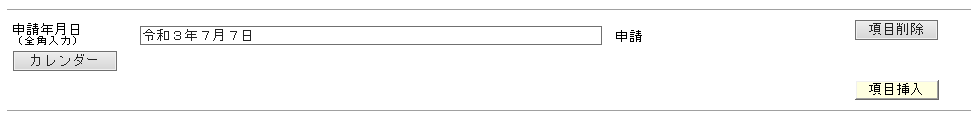

申請年月日は申請書を送信する日付を入力します。

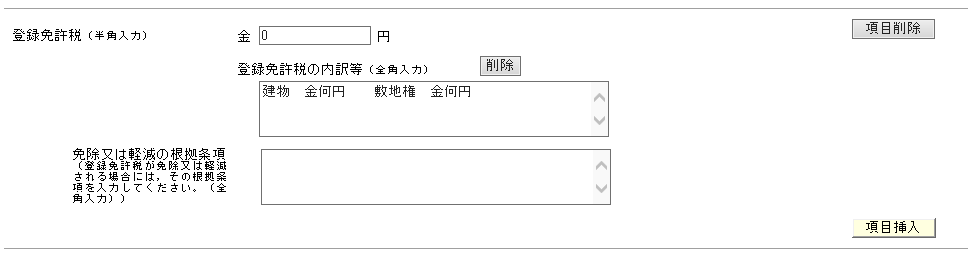

課税価格と課税価格の内訳等を入力します。登録免許税を入力します。

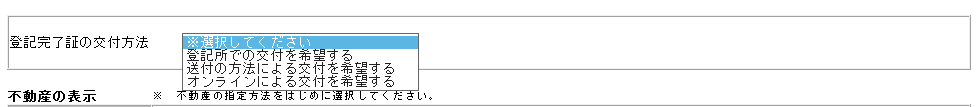

登記完了証の交付方法を選択します。

「登記所での交付」「送付の方法による交付」「オンラインによる交付」の3つから選択することができます。

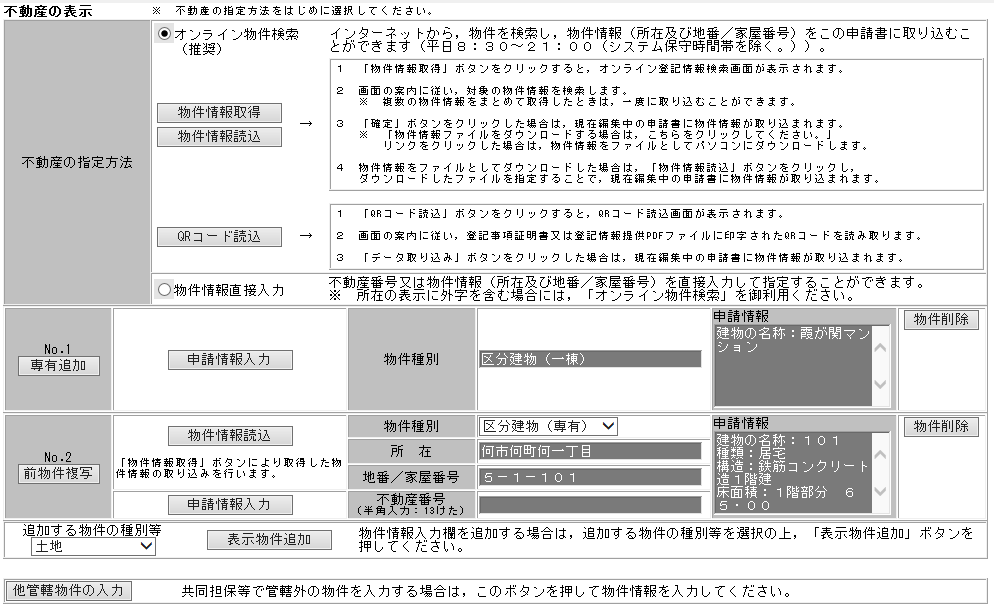

相続不動産の物件情報を入力します。

物件情報の入力は「オンライン物件検索」と「物件情報直接入力」の2つの方法があります。

オンライン物件検索は、インターネットから物件を検索し、物件情報(所在及び地番/家屋番号)を申請書に取り込むことができます。

申請先登記所の選択は、その不動産の所在する管轄の登記所になります。

最後に入力した内容をチェックし、間違いがないか確認します。

③添付情報の作成と電子署名の方法および申請データの送信

次に相続関係説明図の電子文書を添付します。

作成した申請書を選択し、「ファイル添付」をクリックします。添付ファイル一覧から添付する相続関係説明図の電子文書を選択して保存します。

申請書や添付情報の準備が完了したら、電子署名を付与します。

電子署名を付与する対象の申請書が「署名対象申請一覧」画面に表示されます。「ICカードで署名」を選択します。電子証明書が格納されているICカードをICカードリーダに差し込みパスワードを入力すると、署名付与が完了します。

署名付与の完了後、作成した申請書を、登記・供託オンライン申請システムに送信します。

④添付書類の郵送または持参

特例方式でオンライン申請をした場合は、添付書類を、登記申請の受付日を含めて3日以内に、法務局に郵送または持参して提出しなければなりません。

郵送の場合は、書留郵便やレターパックプラス、簡易書留でも可能です。

※レターパックライトは利用できません。

申請用総合ソフトを起動し、登録免許税納付用紙及び書面により提出した添付情報の内訳表を印刷し、添付書類と一緒に提出します。登録免許税を電子納付しない場合は、登録免許税納付用紙に収入印紙を貼って提出します。固定資産評価証明書等は、登録免許税の算出の根拠となりますので、必ず提出しなければなりません。

登記完了後の書類を返送してもらうには、返送用の封筒と切手も一緒に提出します。

相続登記のオンライン申請の費用

相続登記のオンライン申請の費用は、窓口申請や郵送申請の場合と同じです。オンライン申請をしたからといって、特別に登録免許税等が安くなるということはありません。

登録免許税の納付方法

登録免許税を支払う方法は、印紙を窓口に提出又は送付する方法と、インターネットバンキングかPay-easy(ペイジー)に対応したATMで電子納付する方法の2つの方法があります。

申請情報が登記・供託オンライン申請システムに到達すると、納付情報が掲載され、電子納付を行うことができます。

オンライン申請の場合でも、登録免許税を印紙で納付することができます。登録免許税納付用紙に収入印紙を貼って、添付書類と一緒に郵送または持参します。貼り付けた収入印紙に消印(割印)はしないで下さい。

登録免許税の納付期限

電子納付の期限は、納付情報が掲載された日の翌日から起算して1日間(土日祝日を除きます)となります。例えば、金曜日に納付情報が掲載された場合は、月曜日から起算して1日目の当該月曜日が納付期限となります。

印紙で納付する場合は、添付書類と一緒に印紙を郵送または持参することになり、即日登録免許税を納めたことになりますので、支払期限を気にする必要はありません。

まとめ

オンライン申請は、ご自宅やオフィスに居ながら、時間や場所に縛られることなく相続登記の申請ができるというメリットがあります。反面、ICカードリーダを準備しなければなりませんし、登記申請の知識以外にパソコンやオンラインの知識も必要など、窓口申請や郵送申請に比べるとかなりの労力がかかります。

相続登記のオンライン申請について疑問があれば、相続手続き専門の司法書士法人チェスターにご相談ください。疑問点の解決、手続きの代行等、あなたのご希望に沿ってご対応します。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!

相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。

慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。

そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。

税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。

相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。

※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続手続き編