相続財産清算人とは?いつ必要になる?役割や選任の流れ、費用を解説

あなたは身の回りで亡くなった人に相続人がいない、または相続人はいるが全員が相続放棄をしてしまい、相続財産を管理する人がいなくてお困りではないでしょうか。

特に特定受遺者や特別縁故者(※)などの財産を受け取る権利がある方は、相続財産清算人について知る必要があります。

相続人がいない人の財産は、債権者や特定受遺者、特別縁故者などの利害関係者に与えられますが、その場合は相続財産清算人による手続きが必要になります。相続財産清算人がいなければ、もらえるはずの財産をもらうことができない恐れもあります。

まずは、家庭裁判所で相続財産清算人の選任を行いましょう。

相続財産清算人とは、相続財産の調査や管理、換価等を行うための役割を担う方になります。

裁判所での手続きと聞くと、煩雑で素人では難しそうと感じるかもしれませんが、ご自分で行うことも可能です。

ここでは、相続財産清算人の仕事や選任方法、また選任後の大まかな流れを解説していますので、参考にしてください。

(※)特定受遺者=遺言で指定された財産を受け取る人。

特別縁故者=被相続人と同一生計だった人や被相続人の療養看護に努めた人など。

1.相続財産清算人とは

1-1.相続財産清算人が必要とされるケース

相続財産清算人とは、亡くなった人の相続財産の調査や管理を行う人のことで、その相続財産に関わる利害関係者が家庭裁判所に選任を申し立てることができます。

相続財産清算人が必要とされるケースの代表例は、相続人がいない人の相続財産を受け取ろうとする場合です。具体的には、次の【A】のようなときに【B】のような行為をする場合が考えられます。

【A】

- 相続人全員が相続放棄した。

- もともと相続人がいない(父母、祖父母が全員亡くなり、兄弟姉妹、配偶者、子がいない場合など)。

【B】

- 被相続人に対する債権を債権者が回収しようとする場合。

- 被相続人の特別縁故者が、相続財産の分与を受けようとする場合。

- 被相続人が共有していた不動産の共有者が、被相続人の持分を取得しようとする場合。

一般的に、相続財産は被相続人が亡くなった時点から相続人の共有財産となり、遺言や相続人どうしの話し合いによって配分が決められます。配分が決まるまでの手続きや相続財産の管理は、相続人が共同で行います。

上記【A】の例のように相続人がいない場合は、相続財産は債権者や特定受遺者、特別縁故者などの利害関係者に与えられます。このとき、利害関係者が自ら相続手続きや相続財産の管理をするのではなく、相続財産清算人を立てて手続きを進めることになります。

なお、相続財産清算人は、以前は「相続財産管理人」と呼ばれていましたが、民法の改正により令和5年4月1日から名称が変更されました。

1-2.相続財産清算人の仕事

相続財産清算人は、一般的には亡くなった人の居住地域で活動している法律の専門家が選ばれることが多く、次のような業務を行います。

- 相続財産の調査

- 相続財産の管理・換価

- 相続財産からの支払

まず、被相続人の相続財産がどれぐらいあるかを調査し、相続財産を管理します。債権者に対する支払いがあれば、相続財産から支払います。必要に応じて相続財産を競売にかけることもあります。 これらの業務の一連の流れは、「4.相続財産清算人の選任後の流れ」でご紹介します。

1-3.相続人が行方不明の場合は不在者財産管理人を選任

相続人はいるものの行方不明で所在がわからない場合は、相続人がいない場合とは相続手続きが異なるので注意が必要です。

相続人が行方不明の場合は、相続人がいないことにするのではなく、行方不明の相続人の代理人(不在者財産管理人)を選任して相続手続きを行います(民法第25条)。いくら捜しても相続人が見つからない場合は、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てます(民法第30条)。

相続人が行方不明の場合の相続手続きについては、下記の記事を参照してください。

(参考)相続人が行方不明のときの手続方法-ステップごとに詳しく解説

2.相続財産清算人の選任手続きの流れ

相続財産清算人の選任手続きは、次のような流れで進めます。

- 必要書類の準備

- 家庭裁判所への申立て

- 審判

この章では、相続財産清算人の選任手続きについて詳しくご紹介します。

2-1.相続財産清算人の選任申し立てに必要な書類

相続財産清算人の選任申し立てに必要な書類は次のとおりです。

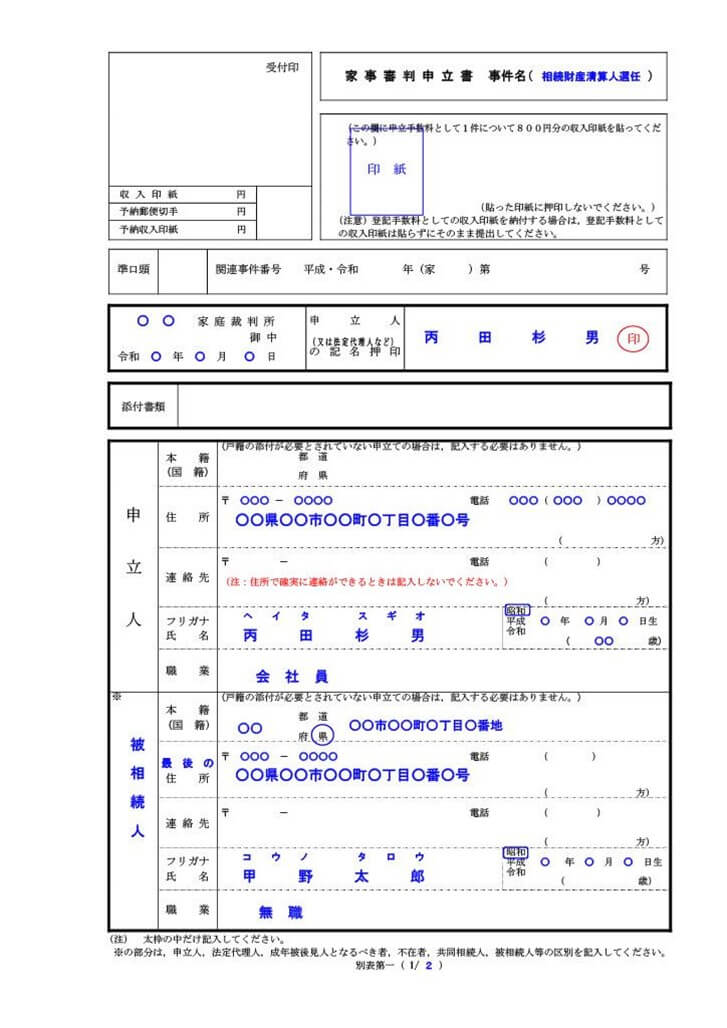

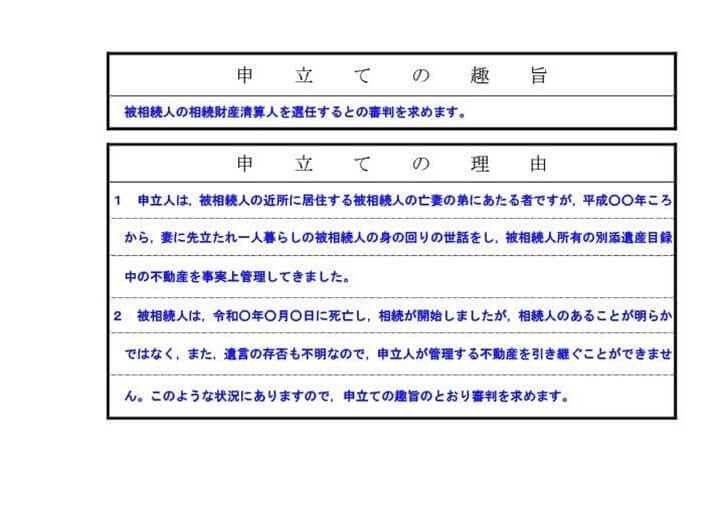

- 相続財産清算人選任の申立書(家事審判申立書、800円分の収入印紙を貼付)

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本も含む)

- 被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本

- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本

- 【被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している人がいる場合】被相続人の子(およびその代襲者)の出生から死亡までの戸籍謄本

- 【被相続人の兄弟姉妹で死亡している人がいる場合】被相続人の兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本

- 【代襲者としての甥または姪で死亡している人がいる場合】被相続人の甥または姪の死亡の記載がある戸籍謄本

- 被相続人の住民票除票または戸籍附票

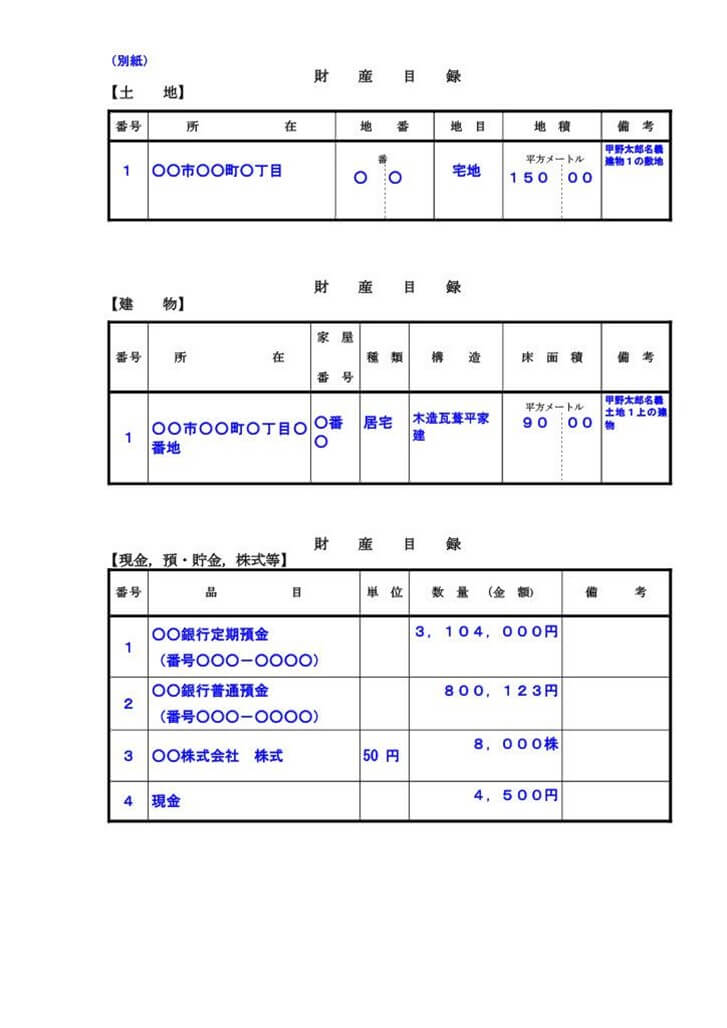

- 相続財産を証明する資料(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預金通帳の写し、残高証明書など)

- 申立人と被相続人との利害関係を証明する資料(戸籍謄本、金銭消費貸借契約書写しなど)

- 【相続財産清算人の候補者がいる場合】候補者の住民票または戸籍附票

(家事審判申立書 記入例)

被相続人に相続人がいないことを確認するためには、父母の代までさかのぼって戸籍を調べる必要があります。これらの戸籍は複数の市区町村から取り寄せなければならないことも多く、もれなく収集するためには司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

(参考)裁判所ホームページ

相続財産清算人の選任

相続財産清算人の選任の申立書(書式と記載例)

2-2.家庭裁判所への申し立て

相続財産清算人の選任は、亡くなった被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で申し立てをします。

裁判所の管轄区域は裁判所ホームページで調べることができます。

(参考)裁判所ホームページ 裁判所の管轄区域

2-2-1.相続財産清算人選任の申し立てができる人

相続財産清算人選任の申し立てができる人は、利害関係人または検察官と定められています(民法第952条第1項)。

利害関係人とは、被相続人の債権者や特定受遺者、特別縁故者などのことです。

債権者は、亡くなった被相続人にお金を貸している人のほか、家主なども含まれます。

特定受遺者は、遺言で特定の財産を与えられた人のことです。

特別縁故者は、被相続人と同一生計にあった人や、被相続人の療養看護に努めた人のほか、これらに準じて特別の縁故があった人をさします。同一生計にあった人は、内縁の妻や夫、事実上の養子・養親などがあてはまり、療養看護に努めた人は親族に限らず広い範囲で認められます。

前項でご紹介したように、所有者のわからない空き家を処分するために国または市区町村が相続財産清算人の選任を申し立てることもできます。

2-2-2.相続財産清算人になることができる人

相続財産清算人になるために必要な資格はありません。

ただし、被相続人との関係や利害関係の有無などを考慮して、相続財産を清算するのにふさわしい人でなければなりません。

実際には、被相続人が居住していた地域の弁護士や司法書士から選ばれることが一般的です。

なお、裁判所というと敷居が高くて、相談できないイメージをお持ちの方も多いですが、実際には相談窓口もありますので、手続きに関して直接相談に行かれてもよいでしょう。

3.相続財産清算人の選任に必要な費用

相続財産清算人の選任にはおよそ1万円の費用がかかるほか、選任後は相続財産から報酬を支払う必要があります。

なお、相続財産が少なく報酬など財産の清算に必要な費用が支払えない場合は、家庭裁判所に納める予納金が必要になることもあります。

3-1.選任申し立てに必要な費用

相続財産清算人の選任申し立てに必要な費用には、必要書類を集める費用と、家庭裁判所に支払う費用があります。

これらの費用を表にまとめると、以下のとおりです。

| 必要書類を集める費用 | 戸籍謄本 | 1通あたり450円 |

|---|---|---|

| 除籍謄本、改製原戸籍謄本 | 1通あたり750円 | |

| 住民票除票、戸籍附票 | 1通あたり300円程度 (市区町村によって異なる) | |

| その他 | 相続財産の内容に応じて、不動産登記事項証明書、残高証明書の発行手数料が必要。 専門家に依頼した場合は報酬も必要。 | |

| 家庭裁判所に支払う費用 | 収入印紙 | 800円 |

| 連絡用の郵便切手 | おおむね1,000円~2,000円 (家庭裁判所によって異なる) | |

| 官報公告料 | 5,075円 |

相続財産清算人の選任申し立てには、数多くの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)が必要です。

特に、出生から死亡まで連続した戸籍謄本は、本籍地の異動や法令の改正によって何通かに分かれて発行されるため、その数だけ手数料が必要です。

このほか、相続財産の内容に応じて不動産登記事項証明書、残高証明書の発行手数料が必要になります。

さらに、これらの必要書類の取り寄せを専門家に依頼した場合は、専門家への報酬も必要になります。

家庭裁判所に相続財産清算人選任の申し立てをするには、収入印紙と連絡用の郵便切手のほか、選任を官報に掲載するための公告料が必要です。

収入印紙(800円分)は申立書に貼って提出します。連絡用の郵便切手は、家庭裁判所によって必要な金額が異なります。

官報公告料(5,075円)は、家庭裁判所の指示があってから支払います。

3-2.相続財産清算人の報酬

弁護士や司法書士など専門家が相続財産清算人に選任された場合は、相続財産から報酬を支払う必要があります。

相続財産の金額にもよりますが、報酬の金額は月額数万円程度です。

なお、親族が相続財産清算人に選任された場合は、報酬はありません。

3-3.選任申し立てには予納金が必要な場合も

相続財産が少なく、相続財産清算人の報酬など財産の清算に必要な費用が支払えない場合は、それらの金額を「予納金」として家庭裁判所に納めなければならない場合があります。

予納金は数十万円から100万円程度必要とされ、選任の申し立てをする人が負担します。

ただし、相続財産から相続財産清算人の報酬を支払うことができれば、予納金は返還されます。

4.相続財産清算人の選任後の流れ

家庭裁判所によって相続財産清算人が選任されると、次のような手順で相続財産の管理・処分が行われます。法律でさまざまな手続きが定められており、すべての手続きが終わるまでに少なくとも半年以上かかります。

- 相続財産清算人の選任・相続人の捜索の公告

- 相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告

- 相続債権者・受遺者への支払

- 特別縁故者への財産分与

- 不動産持分の共有者への帰属

- 国庫への帰属

4-1.相続財産清算人の選任・相続人の捜索の公告

相続財産清算人が選任されると、家庭裁判所によって相続財産清算人の選任・相続人の捜索の公告が行われます。

この公告は6か月以上の期間を定めて行われ、公告の期間内に相続人が現れなければ、相続人がいないことが確定します。一方、この公告によって相続人が現れた場合には、相続財産は相続人に与えられ、手続きは終了します。

以前は、相続人の捜索の公告は、相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告の後に行われていました。民法の改正により、令和5年4月1日以降に相続財産清算人が選任された場合は、選任の公告とまとめて同時に行うことになりました。

4-2.相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告

相続財産清算人は相続債権者・受遺者に対して請求の申し出をするように公告しなければなりません。相続債権者・受遺者の存在がわかっている場合には、相続財産清算人はこの公告とは別に個別に請求を申し出るよう促します。

相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告の期間は2か月以上必要ですが、上記の選任・相続人の捜索の公告の期間内に終了するようにしなければなりません。

相続債権者・受遺者は、この期間内に申し出をしなければ遺産を受け取ることはできません。

以前は、相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告は、選任の公告が終了したのち、相続人の捜索の公告の前に行われていました。民法の改正により、令和5年4月1日以降に相続財産清算人が選任された場合は、選任・相続人の捜索の公告の期間内に並行して行うことになりました。

4-3.相続債権者・受遺者への支払

相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告の期間が終了すれば、相続財産清算人は、相続財産から相続債権者・受遺者に対して支払いを行います。まず、相続債権者に対して支払った後、受遺者に対して支払います。相続財産清算人は、必要に応じて相続財産を競売にかけます。

ここで相続財産をすべて使い切って残余財産がなくなれば、手続きは終了します。

4-4.特別縁故者への財産分与

選任・相続人の捜索の公告の期間内に相続人が見つからなかった場合、相続財産は家庭裁判所によって特別縁故者に与えられます。

財産分与を受けたい特別縁故者は、選任・相続人の捜索の公告の期間の終了後3か月以内に、家庭裁判所に特別縁故者への財産分与を申し立てる必要があります。

4-5.不動産持分の共有者への帰属

相続人も特別縁故者もいない場合であって、被相続人の相続財産に不動産の共有持分がある場合には、その不動産の共有持分は他の共有者に分け与えられます。(民法第255条)

4-6.国庫への帰属

以上の手続きを経てもなお残る相続財産があれば、最終的に国庫に帰属、すなわち国のものとなります。(民法第959条)

5.選任手続は相続の専門家へ

被相続人に法定相続人がいない場合で、利害関係者が相続財産を受け取るためには、自ら手続きを行うのではなく、相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てて、相続財産清算人の指示に従うことになります。

相続財産を受け取るためには、さまざまな手続きが必要であり、間違えると手続きが無効になってしまいます。

被相続人に相続人がおらず、自身が利害関係者に当てはまる可能性があるときは、まずは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

「相続財産清算人」の選任手続きなら、相続手続き専門の司法書士法人へ

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。

様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ

各種サービスをチェック!

\ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続法務編