相続人が行方不明のときの手続方法-ステップごとに詳しく解説

相続人の1人と連絡がとれず行方不明となっている場合、残りの相続人だけで遺産分割協議をしても無効となるため手続を進められません。

行方不明の相続人と連絡が取れるか、取れない場合はどのような手続が必要なのか把握し、手順を踏んで手続を進めることが重要です。また、相続は発生していないが、居場所がわからない、連絡を取れない人がいて相続時の対応が心配というケースもあります。その際は、遺言書があることで相続手続が格段にスムーズになるので、作成を検討しましょう。

この記事の目次 [表示]

1.遺産分割協議や相続手続には行方不明者も含めた相続人全員の参加が必要

相続が開始すると、相続人の間で遺産分割協議をして遺産を分け、手続をすることになります。遺産分割協議は、相続人全員の参加が必要です。相続人が一人でも欠けると、遺産分割協議は成立しません。協議に出席した相続人だけで遺産をどう分けるか話し合ったとしても、相続人全員の署名・押印をそろえた遺産分割協議書がなければ、話し合いの実現は不可能です。

また、遺産分割協議書を作成しない場合でも、金融機関を介する相続手続では相続人全員の署名と押印が求められます。

2.相続手続を進めるための手順4ステップを具体的に解説

▲行方不明の相続人がいる場合の相続手続4ステップ

行方不明の相続人がいる場合でも、手順を踏めば相続手続を進めることが可能です。まずは、行方不明者の住所を確認しましょう。住所が分からなければ、戸籍の附票で確認します。住所がわかっていても生死不明の場合は、不在者財産管理人の選任や失踪宣告の申立てをする方法があります。

連絡のとれない相続人がいるとして、具体的にどのような状況かによってとるべき手続はさまざまです。住所は調べればわかるのか、期間にしてどれくらい行方不明なのか、生死すら判明しないのか確認しましょう。

2-1.戸籍や戸籍の附票を取得し生死や住所を確認

居場所のわからない相続人がいる場合は、本籍地の市区町村で戸籍の附票を取得し、住所を確認しましょう。

戸籍の附票とは、住所の異動が記録されている書類のことです。本籍地の市区町村で戸籍と一緒に保管されているため、住所地の役所では取得できません。

附票を取得する方法は次の3つです。

附票の発行方法

- 役所窓口で発行

- 郵便局で発行

- コンビニエンスストアで発行

発行に必要な書類や利用条件などは下記のとおりです。

| 請求先(本籍地) | 必要書類や利用条件など |

|---|---|

| 役所の窓口 | ・身分証明書(運転免許証など) ・相続人であることを証明する戸籍謄本など ・発行手数料(数百円) |

| 郵便局 | ・身分証明書(運転免許証など) ・相続人であることを証明する戸籍謄本など ・手数料分の定額小為替、返信用封筒 |

| コンビニエンスストア | ・本籍地の自治体がコンビニ交付利用可能であること ・マイナンバーカードを持っていること ・コンビニ交付の利用申請が済んでいること |

その他必要書類や手数料は自治体によって異なるため、各自治体のホームページを確認したり、役所の窓口に問い合わせたりして確認しましょう。

2-1-1.相続人探しを専門家に依頼する場合にかかる費用は?

相続人の行方を専門家に依頼する方法としては、探偵に依頼する方法と弁護士に依頼する方法の2つが挙げられます。

費用のおおよその目安は下記のとおりです。

| 探偵に依頼した場合 | 10~100万円 |

|---|---|

| 弁護士に依頼した場合 | ケースによって大幅に異なる |

探偵は「特定の人物を探し出す」という目的のために動きます。費用は各探偵事務所の料金設定や調査難度によって異なりますが、10~100万円あたりが相場です。

一方、弁護士は人探しのプロというより法律の専門家です。相続に関する法的問題を解決する方法の一つとして、行方不明の相続人を探すことになります。したがって、費用も人探しの部分だけにかかるのではなく、相続手続の問題解決全般に対する報酬として支払うことになります。

弁護士に支払う報酬は、依頼者が得る経済的な利益によってさまざまです。場合によっては数百万円かかることもあります。また、人探しにかかった分の日当や交通費、戸籍などの発行手数料なども支払うことになります。

したがって、弁護士に依頼した場合の費用は、依頼内容により天井知らずになる可能性もあります。

2-2.住所がわかったら手紙で連絡をとる-手紙の文例付き

音信不通の相続人の住所がわかったら、まずは手紙で相続の状況を知らせます。親類関係にあるからといって、ラフな書き方は避けましょう。できるだけ丁寧な言葉遣いで、現在の相続の状況をわかりやすくシンプルに書くことが大切です。

手紙の文例としては以下のようなものがあります。

〇〇〇〇様

拝 啓

突然のお手紙を差し上げるご無礼をお許しください。

私共の父である△△△△が、令和●年●月●日に(死亡原因)にて永眠しました。

私××××は△△△△の(続柄)であり、相続人となる者です。この度、相続に必要な手続を進めていましたところ、貴殿が相続人となることが判明しました。

相続の手続におきましては、相続人全員で協議して遺産分割をする必要があり、貴殿の協力無しに遺産分割協議は成立しません。

そこで、相続の手続に貴殿の協力をいただきたく、手紙にてご連絡申し上げた次第です。

つきましては、今後の手続に関する協議をさせていただきたく存じます。

私の携帯番号(0×0-××××-××××)にご連絡いただくか、私の住所宛てに返送していただくようお願いします。

返送の際は、貴殿の住所もご記載ください。

まずは、書中にてお願い申し上げます。

敬 具

手紙には、遺産分割協議には相続人全員の協力が必要であることを忘れずに記載しましょう。

2-2-1.相続人に連絡拒否されたときの対処法

連絡を拒否する相続人がいて相続手続が進まない場合でも、いきなり裁判所に訴え出るのは得策ではありません。まずは、相続の専門家に間に入ってもらい、できるだけ話し合いの場を設けるようにしましょう。

相続人に連絡を拒否されたときの対処法

- 不利益を具体的に伝える

- 第三者を間に入れて話し合う

- 家庭裁判所の手続(調停・審判)で解決する

当事者だけの話し合いで解決できず日にちが経過すると、相続放棄ができない、法的手続に頼らざるを得ないなどのデメリットが生じます。早期解決の必要があれば専門家への相談も検討しましょう。

相続人に連絡拒否された場合の具体的な対処法は、下記を参照ください。

参考:連絡拒否をする相続人を除いて遺産相続はできるのか?|税理士法人チェスター

2-3.行方不明者と連絡が取れない・生死不明の場合

行方不明の相続人の居場所を探しても見つからない場合は「不在者財産管理人の選任」「失踪宣告」「認定死亡」の3つの対処法があります。

3つの違いは下記のとおりです。

| 不在者管理人 | 失踪宣告 | 認定死亡 | |

|---|---|---|---|

| 対象者 | 行方不明や音信不通で連絡がまったく取れない人 (期間制限なし) | 生死不明(最後に消息を絶って)から7年以上経過している人 | 水難や震災に遭い遺体が見つからず死亡を確認できない人 |

| 火災や地震等により生死不明になってから1年以上経過している人 | |||

| 効果 | 行方不明者に代わり財産を管理 (行方不明者が死亡となるわけではない) | 生死不明になってから7年間(1年間)の期間が経過後、死亡したものとみなす | 対象者の戸籍に死亡の旨が記載 |

| 申立て先 | 家庭裁判所 | 家庭裁判所 | 官公庁が死亡を認定し、市町村長に報告 |

| 手続に必要な期間 | 申立てをしてから約1年 | 申立てをしてから約1年 | なし |

行方不明の相続人がいる場合に必ず上記の手続が必要、というわけではありません。遺産と相続人の状況に合わせ、必要な手続を検討するとよいでしょう。

2-3-1連絡がとれない場合は不在者財産管理人の選任申立てをする

手紙を出しても連絡をとれない相続人がいる場合は、不在者財産管理人選任の申立てをする方法があります。不在者財産管理人が選任されると、音信不通の相続人に代わって財産の管理や、遺産分割協議に参加することが可能です。

連絡をとれない相続人がいる場合でも、不在者財産管理人を必ず選任する必要はありません。しかし、選任することで相続手続を進めるにあたってのメリットが生じます。選任の申立て方法や期間などをふまえて、不在者財産管理人が必要かどうか検討するとよいでしょう。

不在者財産管理人とは-不在者の財産を保存して利益を守る

不在者財産管理人とは、不在者に代わって財産の管理や処分を行う人のことです。「不在者」とは、行方不明で住所地に戻る見込みのない人を指します。おおむね1年以上、居場所不明の必要があります。海外などの遠方に行っていてあまり戻ってこない場合でも、居場所が判明している場合は該当しません。

不在者財産管理人制度は、不在者自身だけでなく、利害関係のある人の利益を保護する意味も持ちます。

選任の方法-申立てをする裁判所や必要書類

不在者財産管理人選任の申立ては、家庭裁判所に対して行います。また、申立てにはいくつかの条件があります。

申立てできる人の範囲や必要書類は下記のとおりです。

| 申立先 | ●不在者の従来の住所地の家庭裁判所 または ●不在者の居所地の家庭裁判所 |

|---|---|

| 申立人 | ●利害関係人(不在者の配偶者、相続人、債権者など) ●検察官 |

| 費用 | ●収入印紙800円分 ●連絡用の郵便切手(必要な分の切手については各裁判所で確認) |

| 必要書類 | ●申立書 ●不在者の戸籍謄本 ●不在者の戸籍附票 ●財産管理人候補者の住民票または戸籍附票 ●不在の事実を証明する資料 ●不在者の財産に関する資料(預金通帳、残高証明書、不動産登記事項証明書など) ●利害関係人からの申立ての場合は、利害関係を証明する資料(戸籍謄本、金銭消費貸借契約の写しなど) |

ケースによっては、裁判所が審理に必要であるとして追加資料の提出を求めることがあります。

申立てにかかる費用の種類と金額-予納金が高額となることも

不在者財産管理人選任の申立てには、印紙代や郵便切手代、予納金がかかります。金額は下記のとおりです。

| 収入印紙 | 800円分 |

|---|---|

| 連絡用郵便切手 | 裁判所により異なる |

| 予納金 | 目安として20~100万円 |

予納金とは、不在者財産管理人が財産を管理するために必要な費用が不足しないよう、申立人があらかじめ納めておくお金です。金額は、不在者の財産の内容や状況を加味して家庭裁判所の裁判官が決定します。

予納金の額がわかるのは申立ての後です。したがって、足りなくならないよう多めに見積もっておくとよいでしょう。支払い不可能な額を指定された場合は、申立てを取り下げることもできます。

不在者財産管理人になれる人-候補者を推薦することもできる

不在者財産管理人の選任を申し立てる際は、裁判所に対し候補者を推薦できます。候補者は、不在者と直接の利害関係をもたない親族が選ばれることがほとんどです。なぜならば、不在者と利害関係があると、不在者に有利または不利な結果となるよう相続財産を管理・処分するおそれがあるからです。

また、遺産分割協議をするにあたって不在者財産管理人候補者を立てる場合、他の相続人が候補者となることは避けましょう。相続人の一人が不在者財産管理人になると、自分で自分を相手に遺産分割協議をする形になってしまいます。

親族や知人に適した人物がいない場合は、相続の専門家を候補者とすることも可能です。もし、候補者を立てなかった場合は、家庭裁判所が候補者に適した弁護士や司法書士を探してくれます。

選任されるまでの期間-おおよそ1~2カ月

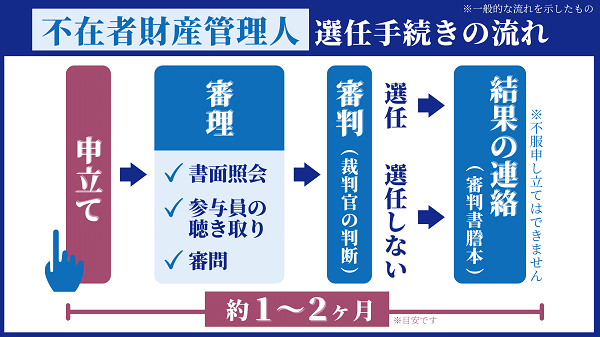

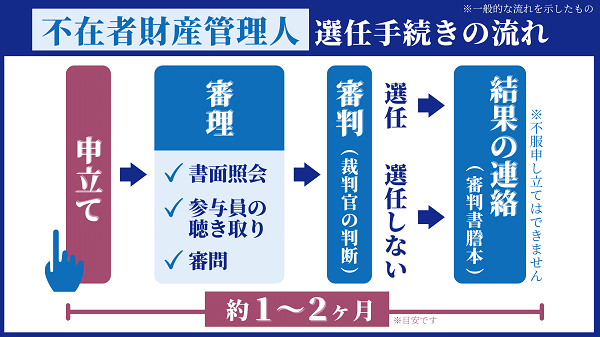

▲不在者財産管理人選任手続の流れ

不在者財産管理人は、家庭裁判所に申立てたからといって即日選任されるわけではありません。申立てから選任されるまで、目安として約1~2カ月かかります。

必要書類を家庭裁判所に提出して不在者財産管理人選任の申立てをすると、まず、書類内容の確認が行われます。次に、申立人から事情を聞いたり不在者の親族に聞き取りをしたりして、申立書の内容が正しいかどうか、本当に行方不明なのかどうかを確かめるのです。

書類の確認や関係者の聞き取りの後は、裁判官が不在者財産管理人の選任の可否を判断します。選任が認められた場合でも拒否された場合でも、申立人の元に結果の連絡が届きます。

以上の手続が完了するのに1~2カ月ほどかかるのです。

2-3-2.事故や災害などで生死不明なら認定死亡手続を

相続人が事故や災害などに遭い生死不明の場合、認定死亡手続をし、法律上死亡したと推定してもらう方法があります。

認定死亡とは、災害などで生死不明となった人を法律上死亡したものとして、戸籍に「死亡」と記載する制度です。大事故や大規模災害が起きた場合、遺体が見つからず生死の判断がつかないケースもあるでしょう。相続が発生しても相続人の生死が不明のままだと、いつまでも遺産分割をできない状態が続きます。

認定死亡手続をして死亡と認定されれば、生死不明の相続人に遺産分割協議への参加を求める必要がなくなります。

2-3-3.長期間行方がわからない場合は失踪宣告を検討

相続人の行方が何年もの間わからない場合は、当該相続人を死亡したものとみなす失踪宣告の申立てが可能です。

失踪宣告の申立てができるケース

| 普通失踪(生死が7年不明) | 家出や蒸発などで行方不明 |

| 危難失踪(生死が1年不明) | 大事故や大規模災害などで行方不明 |

失踪宣告の申立て先は家庭裁判所です。申立てが認められると、当該行方不明者は死亡したものとみなされます。そして、遺産分割協議は当該行方不明者以外の相続人と、行方不明者の相続人全員で開くこととなります。

2-4.連絡が取れた相続人または不在者財産管理人を交えて遺産分割協議をする

行方不明の相続人に代わって不在者財産管理人に遺産分割協議へ参加してもらうには、家庭裁判所の許可が必要です。なぜならば、不在者財産管理人は財産管理する権限しか持っていないからです。遺産分割協議に参加するには、新たに裁判所の許可を得る必要があります。

裁判所に許可を求めるには、申立ての際に遺産分割協議案の提出が必要です。裁判所が協議案の内容をチェックし、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加してもよいかどうか判断します。

2-4-1.行方不明者に不利な遺産分割は裁判所の許可が下りない

不在者財産管理人に遺産分割協議に参加してもらった場合、協議の内容を実現させるためには裁判所の許可が必要です。

不在者の取得財産が法律で決められた相続分よりも著しく低い、またはゼロの遺産分割は認められにくいでしょう。不在者にも相続人として相続分を受け取る権利があり、裁判所は不在者の権利に配慮する必要があるからです。

特別な事情がない限り、不在者に著しく不利な内容の遺産分割は不可能と考えておきましょう。

2-4-2.行方不明者が見つかった場合に他の相続人が財産を支払う方法も

行方不明の相続人があとで見つかった場合を考えて、帰来時弁済型の遺産分割協議をすることもできます。

「帰来時弁済型」とは、遺産分割の時点ではなく、行方不明者が戻ってきた時点で他の相続人がお金を支払う方法です。

たとえば、相続人が2人いるうちの1人が行方不明の場合、遺産分割の時点では1人が遺産をすべて受け継ぎます。そして、行方不明のもう1人が戻ってきた時点で、相続分(2分の1)を支払います。

帰来時弁済型の遺産分割協議をする際は、家庭裁判所の許可が必要です。

3.遺言書を作っておくことで事前の対策が可能

遠方に住んでいたり長年連絡がとれなかったりする相続人がいる場合は、生前に遺言書を作成するのがおすすめです。遺言書があれば中身の記載に従って相続手続を進められるため、相続人の間で遺産分割協議をする必要がなくなるからです。

また、遺言書があれば音信不通や行方不明の相続人の同意を得る必要はありません。よって、わざわざ戸籍附票を調べたり不在者財産管理人の選任をしたりする手間をかけなくても、相続手続を進められます。

以上より、相続手続における相続人の手間を省き、トラブルを避けるためにも、できるだけ生前に遺言書を作成し遺産の行方について明示しておきましょう。

遺言書の種類や作成時の注意点については下記を参照ください。

》》相続対策であり争族対策にも有効な遺言書|株式会社チェスター

3-1.遺言書で不動産や金融機関の相続手続が行える

遺言書を作成しておけば、相続人全員がそろわなくても不動産の名義変更や預貯金の手続を進められます。生前に、行方不明者や音信不通の人以外の相続人に遺産を相続させる旨の遺言をしておきましょう。相続人は遺言の内容に従って手続を進めます。そのため、連絡がとれない相続人を探したり、失踪宣告の申立てをしたりせずに済みます。

3-2.遺言執行者を決めておくと手続がスムーズに行える

遺言の中で遺言執行者を決めておけば、一人ですべての手続を進められるというメリットがあります。

遺言執行者とは、遺言の内容にもとづいて相続に必要な手続を進行する権限がある人のことです。具体的には、故人の遺言に従って預貯金の管理・処分や不動産などの名義変更手続をします。

そもそも遺言が存在しない場合や、遺言執行者が決められていない場合、遺産の内容によっては相続人全員の同意や立ち会いが必要です。しかし、遠方に住んでいてなかなか連絡が取れなかったり、音信不通だったりする相続人がいると、全員の同意や協力を求めるのが困難なこともあります。

この点、遺言執行者が選任されていれば、相続人全員の同意がなくても単独で相続手続を進められます。

したがって、相続人の間で連絡を取り合うことが難しく相続手続に困難が生じることを避けたいならば、遺言の中で遺言執行者を決めておくとよいでしょう。

4.行方不明の相続人を探して確実に手続を進めるならまず専門家に相談を

遺産分割協議といった相続手続は、相続人全員が揃うことで進められます。連絡をとれない相続人が一人でもいると、居場所を探すだけでも負担がかかるでしょう。また、不在者財産管理人の選任にも費用と時間がかかります。

したがって、相続が開始される前に遺言書を作成し、相続財産の管理や処分について決めておくのがおすすめです。

どのような遺言書を作成すればよいか迷う場合は、専門家にご相談ください。司法書士法人チェスターであれば、依頼人の状況に合った遺言書作成をお手伝いします。また、不在者財産管理人選任の手続や、遺産分割協議書作成などの代行業務もお任せください。

もし、遺産相続について相続人の間でトラブルが起きてしまった場合は、弁護士への相談を検討しましょう。チェスターグループの法律事務所であれば、相続問題の経験豊富な法律専門家がトラブルを早期解決へと導きます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!

相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。

慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。

そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。

税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。

相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。

※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続手続き編