死後離婚とは?遺産相続・遺族年金はどうなる?メリット・デメリットも解説

「死後離婚」では、配偶者が亡くなった後に義理の親(姑や舅)との親族関係を終了させることができます。

夫婦が死別したときは、その後も義理の親との親族の関係が続きます。特に夫が亡くなった場合は、妻が夫の両親の世話をするケースが多くみられます。

親族関係を切ってしまえばこれらの負担がなくなるということで、死後離婚をする人は増えています。

この記事では「死後離婚」の効果と注意点のほか、遺産相続や遺族年金への影響について解説します。あわせて、死後離婚が増えた理由や、届け出をすることのメリット・デメリットについてもご紹介します。

義理の親との関係がうまくいっていない方や介護の負担が心配な方は、ぜひ参考にしてください。

この記事の目次 [表示]

1.死後離婚とは

死後離婚とは、配偶者と死別した後に、配偶者の血族(義父母、義理の兄弟姉妹)との親族の関係を終わらせる手続きのことです。

死後離婚という言葉は手続きの正式な名称ではありませんが、配偶者の死後に親族の関係を終わらせることから、このように呼ばれています。

この章では、死後離婚の具体的な手続きについてご紹介します。

1-1.死後離婚では「姻族関係終了届」を提出する

死後離婚をするには、市区町村役場に「姻族関係終了届」を提出します。

姻族関係とは、夫婦の結婚によって結ばれる親族関係のことです。結婚によって、配偶者の両親や兄弟姉妹とも親族になります。

姻族関係は、離婚した場合のほか、夫婦の一方が死亡して残された配偶者が意思表示をした場合にも終了します(民法第728条)。姻族関係終了の意思表示は、姻族関係終了届によって行います。

1-2.姻族関係終了届の記入事項と提出方法

姻族関係終了届は、死亡した人の配偶者(姻族関係を終了させる人)が単独で届け出ます。

嫁や婿との折り合いが悪いからといって、死亡した人の親や兄弟姉妹が届け出ることはできません。

姻族関係終了届に記入する事項は下記のとおりです。

- 姻族関係を終了させる人の氏名・生年月日・住所・本籍

- 死亡した配偶者の氏名・死亡日・本籍

- 届出人の署名・押印(押印は任意の場合あり)

役所ごとに指定された用紙に上記の事項を記入した上で、届出人の本籍地または住所地の市区町村役場の窓口に持参または郵送します。

本籍地以外で届け出る場合は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)も必要です。

なお、姻族関係終了届を提出するのは本人でなくてもよく、本人の意思を伝える使者でも構いません。使者は代理人のように意思決定は行わないため、委任状は不要です。

姻族関係終了届の提出に期限はありません。配偶者の死亡届を提出した後であれば、いつでも提出できます。

1-3.離婚との違い

死後離婚は、生前に行う離婚とは異なります。

生前に配偶者と離婚すると、夫婦は他人同士になり、戸籍も分離されます。

離婚したのちに一方が死亡した場合は遺産を相続することができず、遺族年金を受け取ることもできません。

死後離婚では、配偶者の血族との姻族関係が終了するだけであり、戸籍は変わりません。

配偶者の遺産は相続でき、一定の要件を満たせば遺族年金を受け取ることもできます。

死後離婚をした場合の遺産相続や遺族年金の受給については、「6.死後離婚で遺産相続や遺族年金はどうなる?」で改めて解説します。

2.死後離婚が急増した理由

法務省の戸籍統計によると、死後離婚(姻族関係終了届の提出)の件数は、平成24年度~26年度では年間2,200件程度で推移していました。しかし、その後件数が増えていき、平成28年度~30年度には年間4,000件を超える届出がありました。

その後、死後離婚の件数は減少しましたが、令和2年度~3年度では年間約3,000件あり、平成26年度以前に比べて高い水準で推移しています。

(参考)法務省戸籍統計 種類別届出事件数|e-Stat 政府統計の総合窓口

死後離婚が急増した理由としては、親族であることによる介護の負担に対する懸念や、人間関係の悪化などが考えられます。

2-1.義理の親の介護への懸念

民法では、「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け(たすけ)合わなければならない。」と定められています(民法第730条)。このほか、特別の事情があるときは、3親等内の親族が扶養の義務を負う場合があります(民法第877条第2項)。

これらの民法の規定とは別に、「嫁は両親の世話をするべきである」という考えも根強く、残された配偶者が義理の親の扶養や介護を強いられることがあります。

一方、残された配偶者が義理の親の扶養や介護を行ったとしても、財産を相続する権利はなく、十分な見返りを得ることができません。

故人の世話をしていた親族は、相続人でなくても特別寄与料として財産を得ることができるようになっていますが、実際に特別寄与料をもらうことは簡単ではありません。

このような懸念もあって、死後離婚によって義理の親と縁を切っておきたいという人が増えたと考えられます。

2-2.義理の親や兄弟姉妹との関係の悪化

義理の親や兄弟姉妹との関係が良くないのであれば、親族でいることが煩わしいと感じることもあります。仲を取り持つはずの配偶者がいなくなってしまっては、将来にわたって親族の関係を続けることが不安になるでしょう。

このほか、そもそも夫婦の仲が悪かったものの、さまざまな事情から離婚ができなかった場合では、配偶者との死別をきっかけに区切りをつけたいと思う人もいるでしょう。

このように、人間関係の悪化によって死後離婚を選ぶ人が増えたとも考えられます。

3.死後離婚のメリット

死後離婚では、自分の意思だけで義理の親や兄弟姉妹との姻族関係を終わらせることができます。

手続きそのものは簡単ですが、家族関係に及ぼす影響が大きいため、メリットとデメリットを比較してじっくり考えることが大切です。

まず、死後離婚にはどのようなメリットがあるかを確認します。

3-1.義理の親の扶養や介護について心配する必要がなくなる

死後離婚をすれば、義理の親の扶養や介護の心配をしなくてすみます。

義理の親から「生活費を入れてほしい」とか「介護を手伝ってほしい」などといった要求があったとしても、断りやすくなります。

3-2.義理の親との同居を解消できる

配偶者が亡くなる前から義理の親と同居していた場合は、死別した後も同居を解消しづらいかもしれません。

死後離婚によって親族の関係を終了させると、それをきっかけにして義理の親との同居を解消しやすくなります。

3-3.お墓の管理をしなくてよくなる

夫婦が死別したときは、残された配偶者がお墓や仏壇などを管理することが一般的です。

さらに法事を行うとなると、地域や家庭環境によっては大きな負担になることもあります。

死後離婚をすれば、お墓を管理する必要はなくなります。もちろん、自身の死後に義理の親と同じお墓に入る必要もありません。

3-4.夫婦関係に区切りをつけられる

生前から夫婦の仲が悪かった場合では、死別をきっかけに区切りをつけたいと思うこともあるでしょう。

死後離婚は、配偶者と離婚する手続きではありません。しかし、亡くなった配偶者の親族との関係を終わらせることで、夫婦関係に区切りをつけられる効果はあるかもしれません。

4.死後離婚のデメリット

次に、死後離婚のデメリットをご紹介します。

死後離婚は一方的に親族関係に区切りをつける手続きであるため、思わぬトラブルに発展することもあります。

4-1.死後離婚は取り消せない

死後離婚は、一度行うと取り消すことができません。

何らかの事情で配偶者の血族との親族関係を復活させたい場合は、養子縁組をすることになります。

4-2.義理の親に頼れなくなる

死後離婚をすると、義理の親の扶養や介護について心配する必要はなくなりますが、反対に義理の親に頼ることもできなくなってしまいます。

姻族の関係を一方的に断ち切った以上は、義理の親に子供の面倒を見てもらったり、経済的な援助を受けたりすることは期待できません。同居を解消することになった場合は、新たな住まいも探さなければなりません。

4-3.お墓を準備しなければならない

死後離婚のメリットとして、お墓の管理をしなくてよくなることをご紹介しましたが、反面、自分が亡くなった後のお墓や埋葬場所を準備しなければなりません。

さらに、亡くなった配偶者の遺骨が実家のお墓に納められた場合は、夫婦でお墓が別々になってしまうこともデメリットとして挙げられます。

4-4.自分の子供との関係が悪くなる場合がある

夫婦の間に子供がいる場合は、死後離婚によって自分の子供との関係が悪くなる場合があります。

義理の親との関係を断ち切りたいと思うのは、あくまでも大人の都合です。

子供の立場では「なぜ、お父さんが亡くなってからわざわざ離婚するの?」といったように不信感を抱くかもしれません。

5.死後離婚の注意点

ここまで、死後離婚のメリットとデメリットをご紹介しました。

続いて、メリットとデメリットを比較して死後離婚をしようとする場合に気をつけておきたいポイントをご紹介します。

5-1.死後離婚はいずれ気づかれる

死後離婚は、自分一人だけで手続きができます。役所から配偶者の親族への通知もありません。

しかし、戸籍には「姻族関係終了」と記載されます。何らかのタイミングで親族に戸籍を見られると、死後離婚の手続きをしたことが見つかってしまいます。

無断で親族の関係を断たれたと知ったら、配偶者の親族としては面白くないはずで、何らかのトラブルに発展するかもしれません。

あらかじめ義理の親や兄弟姉妹に断ったうえで手続きをすれば、トラブルを避けられるでしょう。

5-2.配偶者の戸籍から抜けて旧姓に戻すには復氏届が必要

死後離婚をすると配偶者の親族との関係は終了しますが、戸籍は変わらず、引き続き配偶者と同じ戸籍に入っている状態になります。

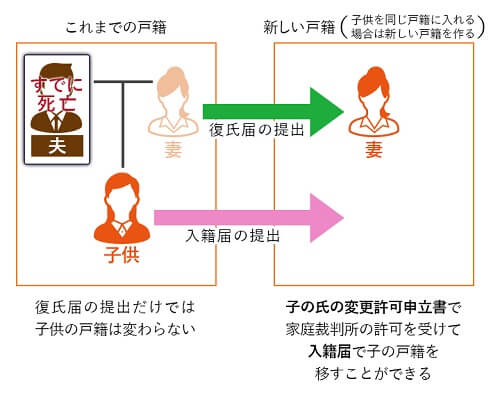

配偶者の戸籍から抜けて旧姓に戻したい場合は、市区町村役場に「復氏(ふくうじ)届」を提出します。

復氏届を提出すると、婚姻前の戸籍に戻るか新しい戸籍を作ることができます。

「復氏届」についての詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。

なお、復氏届によって戸籍を分離できるのは届け出をした本人だけです。子供の姓と戸籍を変えることはできません。

子供を自分の戸籍に入れたい場合は、「子の氏の変更許可申立書」で家庭裁判所の許可を受けて、市区町村役場に「入籍届」を提出する必要があります。

5-3.子供と配偶者の親族との血族関係は続く

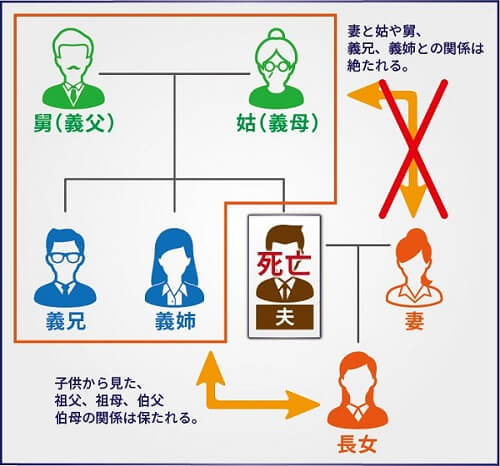

死後離婚をしても、自分の子供と配偶者の親族との血族関係は継続します。

つまり、義理の親は子供にとって祖父母であることに変わりはありません。

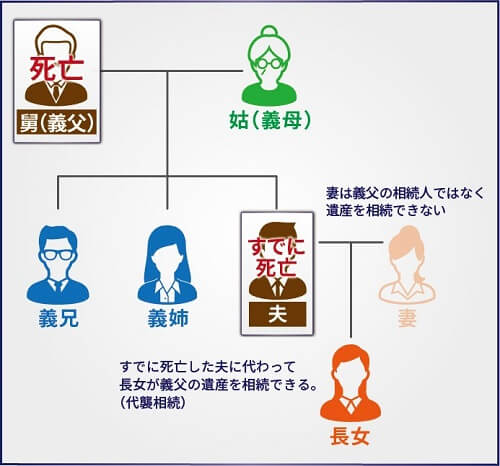

血族関係が続くということで、子供に義理の親の世話を頼まれる可能性がないとは言い切れず、子供に負担をかけてしまう可能性があります。一方で、義理の親が亡くなったときは、子供は代襲相続で遺産を相続することができます。

このように、死後離婚は子供にも影響が及ぶため、慎重な判断が必要です。

5-4.死後離婚をしなくても同じお墓に入る義務はない

「3-3.お墓の管理をしなくてよくなる」では、死後離婚のメリットとして、自身の死後に義理の親と同じお墓に入る必要がなくなるとお伝えしました。

しかし、死後離婚をしなくても、義理の親族と同じお墓に入らなければならないという義務はもともとありません。あくまでも慣習として義理の親族と同じお墓に入る人が多いだけです。

義理の親族と同じお墓に入ることを望まないというだけであれば、その旨を子供や親族に伝えておくだけでよく、死後離婚までする必要はありません。

6.死後離婚で遺産相続や遺族年金はどうなる?

死後離婚をするかどうか考えるときには、遺産相続や遺族年金などへの影響が気になる方もいるのではないでしょうか。

死後離婚をしても遺産相続や遺族年金の受け取りに影響はありません。

一方、死後離婚をしただけでは相続放棄をしたことにならないため、相続放棄が必要な場合は別途手続きが必要です。

6-1.遺産相続や遺族年金には影響がない

死後離婚をしても相続の権利には影響はなく、亡くなった配偶者の遺産を相続することができます。

また、支給の要件を満たしていれば遺族年金をもらうこともできます。

遺族年金をすでにもらっている場合も、引き続きそれまでどおりもらうことができます。

配偶者が遺族年金の受給資格を失う事由はおおむね下記のとおりで、死後離婚は含まれていません。

- 死亡したとき

- 再婚したとき(内縁関係も含む)

- 直系血族や直系姻族以外の養子になったとき

- 夫の死亡時に30歳未満で子のいない妻が遺族厚生年金の受給権発生から5年経過したとき

(なお、遺族年金は、配偶者への支給が停止されても引き続き子供に支給されるケースがあります。)

6-1-1.相続で受け取った遺産を返す必要はあるのか?

配偶者の遺産を相続してから死後離婚をした場合に、相続した財産を親族に返す必要はありません。

死後離婚をしたことが親族に知られて遺産を返すよう迫られたとしても、そのような要求に応じる義務はありません。

6-2.亡くなった配偶者に借金があった場合は別途相続放棄が必要

亡くなった配偶者に借金などマイナスの財産があるときは、相続放棄をすることで返済義務を免れることができます。

ここで注意しなければならないのは、死後離婚をしても相続放棄をしたことにはならないということです。

死後離婚をしても遺産を相続できるということは、借金などの返済義務も引き継がなければならないということでもあります。

借金の返済を免れるために相続放棄をしたい場合は、死亡から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。

相続放棄の手続きについては、下記の記事をご覧ください。

相続放棄とは?メリット・デメリットから手続き方法・期限など基礎知識を解説

7.死後離婚した場合に祭祀の承継はどうなる?

仏壇や神棚、お墓など、神仏や祖先をまつるための財産を「祭祀財産」といい、相続財産とは別に祭祀を主宰する人が承継します(民法第897条第1項)。

祭祀財産を承継した人が死後離婚をした場合は、祭祀の承継に関係する人と協議したうえで改めて祭祀承継者を定めなければなりません(民法第751条第2項)。

死後離婚をするということは、義理の親や兄弟姉妹との関係が良好でないことがほとんどです。そのような状況で祭祀の承継について話し合うことは大変難しいでしょう。

8.死後離婚しないと再婚できない?

夫婦が死別したときは、残された配偶者は死後離婚をしなくても再婚することができます。

ただし、死後離婚をしないで再婚した場合は、亡くなった元の配偶者と再婚した新しい配偶者の両方の血族と姻族関係がある状態になります。

姻族関係が二つあっても問題になることはないと考えられますが、気になる場合は姻族関係終了届を提出するとよいでしょう。

9.死後離婚は慎重な判断を

ここまで、死後離婚の効果と注意点について解説しました。

死後離婚は、死別した配偶者の親族との姻族関係を終了できる手続きです。相続した財産を返す必要はなく、遺族年金もそれまでどおりもらえます。

しかし、死後離婚は家族関係に大きな影響を及ぼすため、慎重に判断することをおすすめします。

具体的な手続きや個別のケースのメリット・デメリットについては、家庭問題に詳しい弁護士や司法書士に相談するとよいでしょう。

相続税専門の税理士法人チェスターは、家庭問題に詳しい弁護士や司法書士と提携しています。

死後離婚をお考えの方はぜひご相談ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!

相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。

慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。

そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。

税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。

相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。

※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続手続き編