法定後見制度とは│任意後見との違い、デメリットや申立方法も解説

日本では65歳以上の5.4人に1人が認知症になるといわれています。また、認知症の約7割を占めるアルツハイマー型認知症は、治療法が発見されておらず、ひとたび罹患すると、進行を多少遅らせることはできたとしても、元に戻ることはほとんどないといわれています。

誰でも、両親や祖父母にはいつまでも元気でいてほしいと思うものです。しかし、ご家族がご高齢になり認知症を発症してしまうことは、珍しくありません。

認知症により判断力が低下してしまった人は、さまざまな法的、経済的トラブルに巻き込まれる場合があります。そのリスクを回避する手段として定められているのが、「成年後見制度」です。 成年後見制度には大きくわけて、「任意後見」と「法定後見」とがあります。

本記事では、成年後見制度とはどんなものか、また、「任意後見」と「法定後見」がどのように違うのか、さらに、法定後見制度の利用方法などを解説していきます。

この記事の目次 [表示]

1.法定後見制度ってなに?

「後見」とは、なんらかの意味で他人をサポートすることです。たとえば、両親が亡くなってしまった子ども(未成年者)には、サポートが必要なことは明らかです。そのため、「未成年者後見制度」という制度が設けられています。

成人であっても、認知症や精神病などに罹患し、正常な判断能力が失われてしまった人も、そのままではさまざまな法的、経済的不利益を受ける恐れが高まるため、他者からサポートを受ける必要があります。 判断能力が失われた人を法的にサポートするために定められているのが、広い意味での「成年後見制度」です。

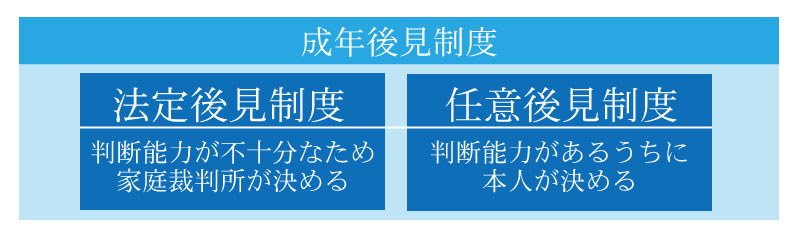

成年後見制度には、「任意後見」制度と「法定後見」制度とがあります。両者の違いを簡単にまとめると以下のようになります。

| 任意後見制度 | 「将来もし、判断能力が失われたら自分はこの人に後見してもらいたい」と本人が決めて、その人と契約しておく制度です。つまり、判断能力が失われる“前”に、サポートしてもらう相手を自分で準備しておくための制度だといえます。 |

|---|---|

| 法定後見制度 | すでに判断能力が不十分となってしまった人に対して、本人、あるいは家族などが裁判所に申し立てて、裁判所が決めた後見人がサポートする制度。判断能力が失われてしまった“後”で利用する制度です。 |

1-1.(1)法定後見制度とは?

法定後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害等により正常な判断ができない人について、家庭裁判所が「法定後見人」を選任し、法定後見人が本人(「被後見人」といいます)に代わって財産管理や身上監護(これらの内容は後で説明します)をおこなう制度です。

法定後見人を、単に「後見人」あるいは「成年後見人」と呼ぶこともあります。

では、なぜこのような制度が必要なのでしょうか?

認知症などで正常な判断能力が失われれば、日常生活においてさまざまな危険にさらされることはいうまでもありません。悪質商法にだまされる恐れなどもあるでしょうし、症状が重くなれば、普段の買い物などにも苦労するでしょう。

しかも、本人は「自分の判断能力が失われている」ことを、認識していないという場合もあります。そのため、誰かがサポートをしなければなりません。

一方では、たとえ家族であっても、成人の財産などを本人の意志を無視して勝手に管理するのは、それはそれで問題があります。場合によっては、子が親の財産を勝手に使い込んだなどとして、他の家族との間で深刻なトラブルになることもありえます。

そこで、本人のほか、配偶者、4親等以内の親族など周囲の人が「サポートが必要だ」と感じたとき、家庭裁判所に申立てをすることで、裁判所が選任した後見人が、被後見人の財産管理などをおこなってくれる制度が作られたのです。

本人が自分で「最近判断力が落ちて危ないな」と感じた場合はもちろんのこと、本人には判断能力が完全に失われていても、周りの人が危ないと感じたときは、後見制度の利用を申し立てることができます。

裁判所の選任に基づく後見人(多くの場合、弁護士などの士業者が後見人になります)が、公正な立場で財産管理等をしてくれれば、家族間トラブルの防止にもなります。

1-2.(2)後見人がおこなう支援とは?

後見人の義務やおこなう職務内容などついては、民法の「後見の事務(第853条から第869条)」に細かくまとめられています。成年後見については、主な部分は以下になります。

民法 第858条(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮) 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

引用:第858条(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)|e-GOV検索

第859条(財産の管理及び代表) 1 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。

さらに、民法860条の2で、後見人は、被後見人の郵便物等の管理をおこなうことも認められています。加えて、民法8条では、被後見人本人による法律行為は取り消すことができると定められており、判断能力が落ちた本人による契約を取り消すことも、後見人の職務に含まれます。

まとめると、後見人がおこなう支援は主として、以下のための法律行為になります。

| 財産管理 | 不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など |

|---|---|

| 身上監護(しんじょうかんご) | 介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など |

さらに、これらの業務をおこなうにあたっては、被後見人の意思を尊重することが求められています。当たり前のことですが、本人の意志を無視して、後見人が好き勝手に財産を管理するようなことは許されません。

なお、身上監護のための法律行為は後見人の業務に含まれますが、これは、後見人自身が、日常的な介護等をおこなうという意味ではありません。たとえば、被後見人に介護が必要な場合は、介護施設への入所等の手続(施設との契約)をおこなったり、ヘルパー等の派遣を依頼したりすることができる、ということです。

1-3.(3)法定後見人の利用には費用がかかる

後見人は、被後見人の財産管理や身上監護をおこない、また、少なくとも年に1回は家庭裁判所に財産管理状況を報告する義務を負っています。

こうした後見業務への対価として、後見人は、家庭裁判所の決定により報酬を受け取ることが認められています。

報酬は、被後見人の財産から支払われます。 後見人の報酬については家庭裁判所が定めますが、おおむね、月額2万円程度が基本となっており、被後見人の財産が1,000万円を超え5,000万円未満である場合には月額3~4万円、5000万円を超える場合には月額5~6万円程度と定められることが多いようです。

1-4.(4)法定後見における「後見、保佐、補助」の3つの類型

法定後見制度には、「後見、保佐、補助」という3つの類型が定められています。これはわかりやすくいえば「レベル」のようなものだと思っていただければよいでしょう。

後見、保佐、補助の違いは、被後見人本人の判断能力の違いに対応しています。 本人の判断能力が「事理を弁識する能力を欠く常況にある」場合は後見(民法7条)、「事理を弁識する能力が著しく不十分である」場合には保佐(民法11条)、「事理を弁識する能力が不十分である」場合には補助(民法15条)となります。

「事理を弁識する能力」という法律的な言い回しは難しいですが、要は「判断力」のことです。

| 後見 | 本人の判断能力がもっとも重く欠けている場合 |

|---|---|

| 保佐 | 本人の判断能力の欠如が中程度の場合 |

| 補助 | 本人の判断能力が不十分だが、比較的軽い場合 |

なお、これら3類型のうちどれに該当するのかは、最終的には家庭裁判所が判断します。

家庭裁判所が、後見、保佐、補助のいずれに該当するかを決定したあと、「後見人」「保佐人」「補助人」が選定されます。

「後見人」「保佐人」「補助人」の権限も、それぞれに異なっています。できることの範囲が、後見人>保佐人>補助人の順で大きいのです。当然ですが、本人の判断能力とは、反比例する関係になっています。

なお、それぞれの業務のくわしい内容については、後で説明します。

2.成年後見制度を利用する際の3つのメリット

後見人をつけることのメリットは、大別すると以下の3つです。

2-1.財産管理をしてもらえる

第1のメリットは、後見人に財産管理をおこなってもらえることです。後見人は、就任時に被後見人の財産調査を行い、財産目録を作成したうえで、その後の財産管理をおこないます。また、少なくとも年に1回は家庭裁判所に対して財産管理の状況を報告すべき義務を負っています。

後見人がつくことで、被後見人の財産状況が明確になり、後見開始後の財産管理を後見人に任せることができます。本人が気づかないうちに、あるいは家族も知らないうちに、いつのまにか財産が失われていた、といった事態を予防できます。

2-2.契約締結が手軽におこなえる

後見人は、被後見人に代わって契約締結等をおこなえます。一般的に、認知症になるのは高齢者ですので、身体も弱って介護が必要になることがあります。介護施設への入所契約等の手続きも、後見人がついていればスムーズに実行できます。

また、施設入所にあたって費用をまかなうために被後見人所有の定期預金を解約したり、不動産を売却したりするなどの財産処分する場合でも、後見人がいればスムーズに進められます。

2-3.契約の見直し、取り消しができる

被後見人がおこなった契約については、後見人が取り消すことができます。たとえば、被後見人が悪質な業者にだまされて、不要な高額物品を購入する内容の契約を締結してしまった場合でも、後見人はこの契約を取り消したり、代金の支払いを拒否したりすることができます。

ただし取り消しできる対象となるのは、基本的に、後見人が選任された後に結ばれた契約に限られます。それ以前の契約まではさかのぼれません。

その面からも、認知症等の疑いが感じられた場合には早めに後見人をつけたほうがよいといえるでしょう。

3.任意後見制度との違いはなに? 成年後見制度との関係

最初に述べたように、成年後見制度には、法定後見制度のほかに、「任意後見」制度というものもあります。 任意後見制度は、将来に判断能力が不十分になることが心配なので、元気なうちにサポートしてくれる人を自分で選び契約する、という制度です。

法定後見では、後見人を家庭裁判所が選任します。弁護士などの士業者が選ばれ、被後見人とはなんの関係もなかった人が後見人になることも多くなります。

すると、ご本人の気持ちとして「どうせ面倒を見てもらうなら、自分が指定した人のほうがいい」と思われることもあります。

この点、任意後見では、被後見人となる人が、自分で自由に後見人を指定できるということが、法定後見と大きく異なるメリットとなります。

ただし、もう1点の大きな違いとして、任意後見を利用するには、被後見人となる人が、まだ十分な判断能力があるうちに契約を結ばなければならないという点があります。

将来に認知症を発症した場合に備えて、あらかじめ後見人になってほしい人(任意後見人)との間で「任意後見契約」という契約を締結しておく必要があるのです。したがって、任意後見は、被後見人が認知症などを発症してすでに判断能力が完全に失われてしまった際には利用できません。

また、任意後見契約は、公正証書をもって締結する必要があります(任意後見に関する法律3条)。その契約の中では、任意後見人に、「なにを、どこまで任せるのか」についても、詳細に取り決めておきます。

これらのことから、任意後見は、比較的準備のハードルが高い制度だといえます。そのため、法定後見ほどは利用が広まっていません。

4.法定後見制度に申し立てできる人はどんな人? チャートでチェック

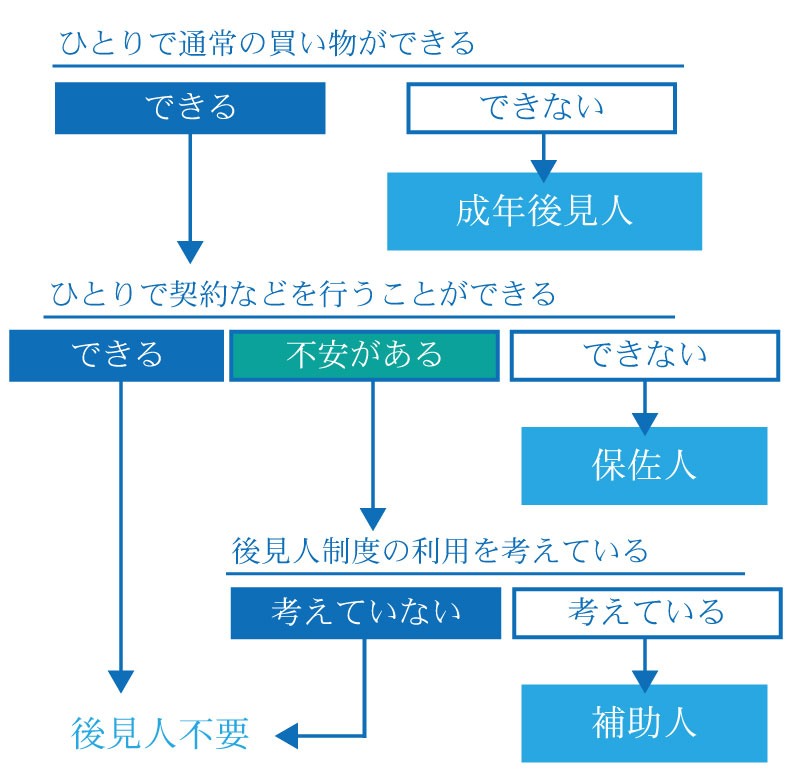

法定後見制度に申し立てできるのは、どんな人でしょうか。その判断基準ですが、前述の「後見」「補佐」「補助」という本人の判断能力の状況(レベル)により決められます。チャート形式で一応のテストはできます。

1つ目の目安としては「1人で日々の買い物ができるのか」という点です。これが難しいようであれば、後見人制度の利用を検討したほうがよいでしょう。

なお、上記はあくまで目安です。

実際の判断能力については、医学的観点と法律的観点をあわせ、最終的には家庭裁判所が判断しますので、個別具体的なものについては医師、弁護士等の専門家に相談する必要があります。

5.後見人、補佐人、補助人は具体的に何をしてくれる?

後見人などがおこなってくれる業務の内容を、よりくわしく見ていきましょう。

5-1.後見人の主な業務

被後見人の財産管理全般をおこないます。後見人が就任した時点で、被後見人の預金通帳、クレジットカード、不動産の権利書等、一切の資産を預かり、保管、管理します。

そして、被後見人が日常生活に必要な費用があれば、毎月一定額を渡したり、まとまったお金が必要なために不動産処分が必要であれば売却手続きをおこなったり、確定申告をおこなったりします。被後見人が、賃貸不動産を保有していればその管理もおこないますし、被後見人に生活保護が必要だと判断されればその申請もおこないます。

もう1つが身上監護全般です。たとえば、介護施設への入所契約やヘルパーとの契約、病院への入院など医療契約、要介護認定手続きなど、身上を監護するための法的契約全般が含まれます。

その他、本人(被後見人)は契約等の法律行為全般をおこなうことができず、後見人がおこなうことになります。

5-2.保佐人の主な業務

被保佐人の日常的な財産管理をおこなう義務はありません。借財や不動産売却など、民法13条に列挙されている10個の重要な法律行為のみについて、保佐人の同意が必要とされます。これに該当しない法律行為については被保佐人が自由におこなうことができます。

5-3.補助人の主な業務

被補助人の日常的な財産管理をおこなう義務はありません。保佐の対象とされる10個の重要な法律行為のうち、その一部のみ限定して補助人の同意が必要とされ(民法17条)ます。それ以外の法律行為は、被補助人が自由におこなえます。

民法 第13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 一 元本を領収し、又は利用すること。 二 借財又は保証をすること。 三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 四 訴訟行為をすること。 五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。 六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。 七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。 八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。 九 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。 十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。 引用:民法第13条|e-GOV検索

6.成年後見制度のデメリット

成年後見制度は、被後見人の財産を守るための制度です。したがって、基本的に後見人は、被後見人の財産を維持する行為しかできない(しない)のが原則です。

たとえば、いままで被後見人の年金や、被後見人が運営していた賃貸不動産の賃料から、その一部をもらっていた家族がいたとします。後見人がついた場合、後見人は、その家族に対して、被後見人の年金や不動産賃料を渡しません。なぜなら、あくまで、被後見人の財産を守ること「だけ」が後見人の責務であり、家族の生活には関与しないためです。

このように、被後見人の資産や年金収入に頼って暮らしていた親族がいる場合、柔軟な運用ができないことが成年後見のデメリットの1つです。

当然ですが、後見人が被後見人の財産を有利に運用するといったこともできません。

特に困るのは、被後見人がオーナー企業経営者であるような場合でしょう。被後見人がもつ自社株式を後見人が処分することはできないため、他の人が企業経営の重要な意志決定をしようとしたり、相続対策のため自社株式対策を講じたりしようと思っても、基本的には、何もできなくなってしまいます。

7.後見人は家族でもなれるのか?なれる人を解説!

法定後見の申立ての際には、申し立てる人が、後見人となる者の候補者を挙げることができます。この後見人の候補者としては、民法847条で定める欠格事由に該当しない者であれば、誰でも構いません。

民法847条の欠格事由 ①未成年者 ②家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 ③破産者 ④被後見人に対して訴訟をし、またはした者並びにその配偶者および直系血族 ⑤行方の知れない者 引用:民法第847条|e-GOV検索

そのため、配偶者や子、親などが法定後見人になることも可能です。 ただし、最終的に後見人を決定するのは家庭裁判所であり、候補として挙げた人が、必ず後見人に選任されるとは限りません。

家庭裁判所は、後見の申立てがあった場合には、被後見人の推定相続人にあたる人全員に、後見人候補者について「お尋ね」の書類を送付します。その書類への回答で、誰かが反対した場合や、そうではなくても、被後見人の財産が多額である場合、財産内容について争いがある場合などは、候補者以外の弁護士や司法書士などの第三者が、後見人に選任されることが普通です。

8.後見人に対して「監督人」がつくこともある

これまで見てきた通り、後見人は、被後見人の財産を全面的に管理できる強い力を持っています。そのため、「後見人が被後見人の財産を私的に流用したり、隠したりしてしまうことがないか」という心配も生じます。 実のところ、そういう事件は現実にしばしば発生しています。

後見人による不正行為は、家族が後見人になった場合にも生じていますし、司法書士など、裁判所が指定した士業者が後見人である場合でも、まれに生じます。

そこで、そういった不正を防ぐためにあるのが、「後見監督人」という役割です。後見監督人とは、後見人が行う事務を監督するために、家庭裁判所によって選任された人のことです。後見監督人は、後見人の活動をチェックして裁判所に報告します。

後見監督人は裁判所の判断によって任命されますが、必ずしも不正がありそうだという場合だけではなく、財産額が多額の場合や、後見人の体調が悪い場合などもあります。

ただし、家庭裁判所は後見監督人を任命する際に、原則的に理由は説明しません。 いずれにしても、後見監督人という制度があると知っていれば、法定後見人制度を利用する際の安心感は増すでしょう。

9.法定後見制度の申立方法

以下、法定後見制度を利用するための準備や手続きについて解説します。

9-1.(1)申立てをするための準備や必要書類

後見の申立ては家庭裁判所でおこないます。家庭裁判所には、「後見・保佐・補助開始申立てセット」などといった書類一式セットが用意されていますので、まずはそれを取り寄せましょう。取り寄せは、インターネットでも、郵送でも可能です。

その他、自分で用意するべき必要書類は、以下の通りです(東京家庭裁判所の例)。

- 後見・保佐・補助 開始申立書

- 申立事情説明書

- 親族関係図

- 本人の財産目録およびその資料(預金通帳のコピーなど)

- 本人の収支予定表およびその資料

- 親族の意見書

- 後見人等候補者事情説明書

- 診断書(成年後見制度用)

- 診断書付表

- 本人情報シート

- 本人の戸籍抄本

- 本人の住民票または戸籍の附票

- 本人が登記されていないことの証明書

- 愛の手帳のコピー(交付を受けている人のみ)

9-2.(2)申立てをする場所

申立ては、被後見人の住所を管轄する家庭裁判所でおこないます。たとえば、被後見人が東京23区内にお住いの場合は、東京家庭裁判所です。

9-3.(3)申立てができる人

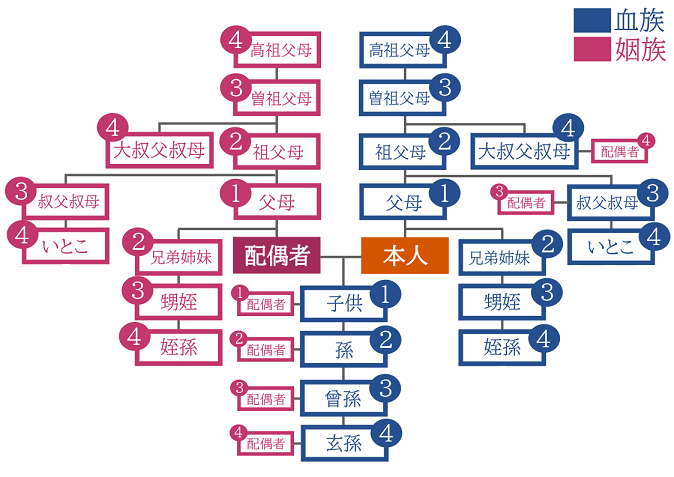

後見申立てができるのは、下記の人に定められています。

- 被後見人となる本人

- 配偶者

- 4親等内の親族

- 成年後見人等

- 任意後見人

- 任意後見受任者

- 成年後見監督人等

- 市区町村長

- 検察官

なお、4親等内の親族は、下記の人です。

▼図 4親等内の親族

9-4.(4)申立ての手続きの流れやスケジュール

後見の申立てについては、その必要があると感じたら、いつでもおこなうことができます。また、後見の手続きは以下の流れで進みます。

②面接予約

③申立て

④審理(書類審査、面接、親族への意向照会、本人の判断能力の鑑定(必要に応じて)、本人・候補者調査)。

⑤審判・確定・登記(審判により、後見が開始されることが確定すると、審判内容は法務局に登記されます。なお、申立てから、審判までは、おおむね1~2か月程度かかります)。

⑥職務説明(家庭裁判所から、後見人に対する説明)。

⑦初回報告、定期報告(後見人から、裁判所への状況報告)。

9-5.(5)申立費用

法定後見の申立てには、以下の費用がかかります。なお、これとは別に、毎月後見人に支払う報酬が発生します。

①申立て手数料:800円

②登記手数料:2,600円

③郵便切手:後見3,270円、保佐・補助4,210円

④鑑定費用:10万円~20万円(鑑定が必要な場合)

10.申請の際の注意点

法定後見の申請をおこなう前に、以下の点に特に注意してください。

10-1.後見の申立てをすると家庭裁判所の許可がないと取り下げできない

家庭裁判所に後見の申立てをしたものの、途中で考えが変わって後見を取り下げたくなるケースもあります。しかし、取り下げは家庭裁判所の許可がなければ認められません。

たとえば、自分を後見候補者として申請した場合で、「自分が後見人に選ばれないみたいだから、やっぱり取り下げます」といっても、通常裁判所は取り下げを認めません。

10-2.後見人は被後見人の親族のために働くわけではない

先にも述べましたが、後見人はあくまで被後見人の資産を守ることを第1に行動します。後見人としては被後見人の親族のために被後見人の資産を費消することは基本的にはできません。

たとえば、いわゆる「一家の大黒柱」だった人が認知症になって、配偶者や子が法定後見の申立てを検討する場合は、この点について十分な注意が必要です。可能であれば、申立ての前に、弁護士などの専門家に相談しておくことがベターでしょう。

11.法定後見制度の利用は、簡単には判断せず、専門家の意見も聞いたほうがいい

後見制度は、被後見人の財産を守るための制度であり、現実に判断能力が失われてから家庭裁判所に後見人を選任してもらうのが法定後見制度です。

後見人は、保佐・補助と異なり、被後見人の財産管理全般を職務としておこないます。後見人の職務は被後見人の財産維持、管理であり、親族のために被後見人の財産を使ったりするなど柔軟な対応はできません。

後見を申し立てると家庭裁判所の許可がない限り取り下げできませんので、後見制度を利用するかどうかは、親族間でよく話し合い、できれば弁護士などの専門家の意見も聞いて決めたほうがよいでしょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続税申告は相続専門の実績あるチェスターで安心。

税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が1%であることも強みの一つです。

相続税申告実績は年間3,000件超、税理士の数は84名とトップクラスの実績を誇るチェスターの相続税申告を実感してください。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続税編