原戸籍(改製原戸籍)とは?取り方や取得場所、戸籍謄本との違いを解説

「改製原戸籍謄本ってなに?」

「戸籍謄本や除籍謄本との違いは?」

この記事をご覧のみなさんは、このようにお悩みではないでしょうか。

原戸籍謄本(正式名称:改製原戸籍謄本)とは、わかりやすく言うと法改正前の「旧バージョンの戸籍の謄本」のことです。

原戸籍謄本は相続人の調査・確定のために必要な書類の1つですが、戸籍謄本や除籍謄本とは違いますのでご注意ください。

この記事では、改製原戸籍謄本の概要はもちろん、取り方(郵送での取り寄せ方)、取得の際の必要書類や手数料、見方(読み方)について、相続専門の税理士が解説します。

この記事の目次 [表示]

1.原戸籍(改製原戸籍)とは?

原戸籍(正式名称:改製原戸籍)とは、法務省令による制度改正以前の、古い様式の戸籍のことを指します。

原戸籍の読み方は「げんこせき」ですが、“現戸籍”と間違えないよう「はらこせき」と読まれるのが一般的です。

戸籍制度は戸籍法の改正によって何度か変更が行われており、現在は「平成改製原戸籍」と「昭和改製原戸籍」の2種類が代表的です。

つまり、原戸籍(=改製原戸籍)は旧バージョンの戸籍で、平成版と昭和版がある、という認識で概ね間違いありません。

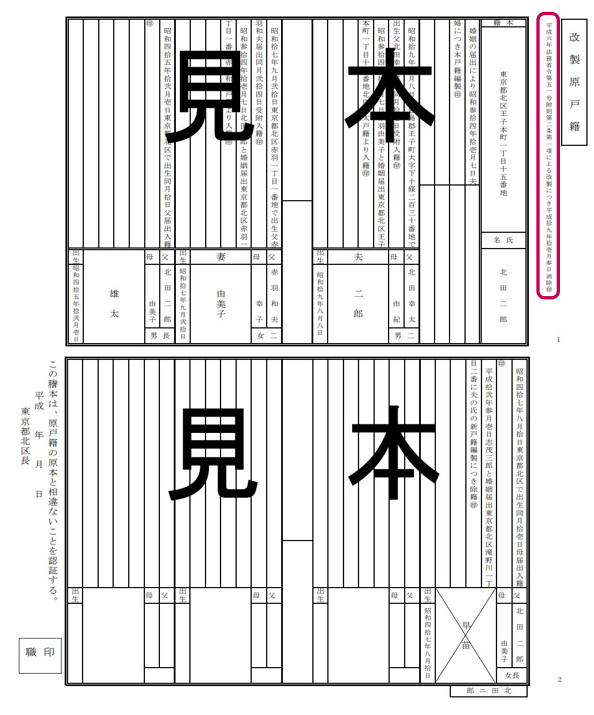

1-1.平成改製原戸籍とは

【出典:東京都北区ホームページ】

平成改製原戸籍(平成原戸籍)とは、平成6年の法改正に伴う改製原戸籍のことです。

平成6年の法改正では、戸籍をコンピューターで記録できるようになり、書式が「B4サイズの縦書き」から「A4サイズの横書き」に、記載形式も「文章」から「項目化」に変更されました。

平成改製原戸籍は改正前の古い様式なので、縦書きの文章形式で記載されています。

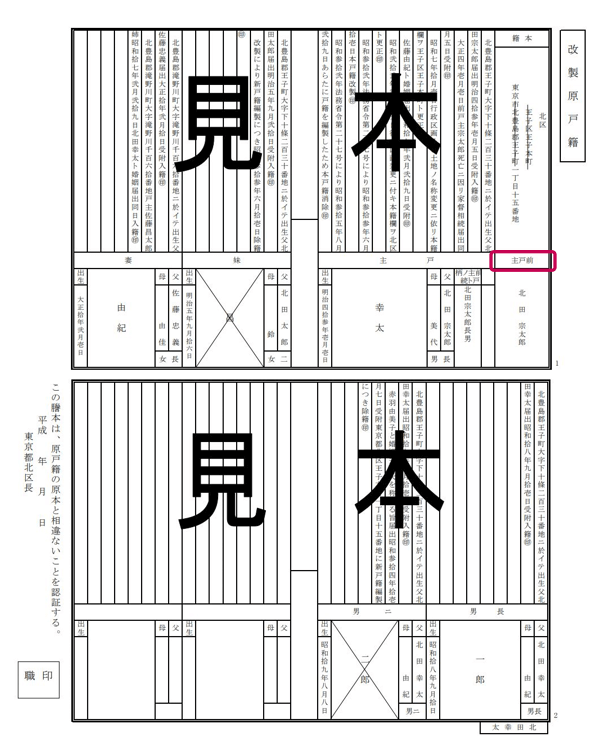

1-2.昭和改製原戸籍とは

【出典:東京都北区ホームページ】

昭和改製原戸籍(昭和原戸籍)とは、昭和22年の法改正に伴う改製原戸籍のことです。

昭和22年の法改正では、戸籍の基本単位が「家」から「夫婦」に変更され、「戸主」の欄は「筆頭者」の欄に変わりました。

昭和改製原戸籍は改正前の古い様式なので、「家」を戸籍の基本単位としており、「戸主」が記載されています。

2.戸籍謄本(抄本)・除籍謄本(抄本)とは?

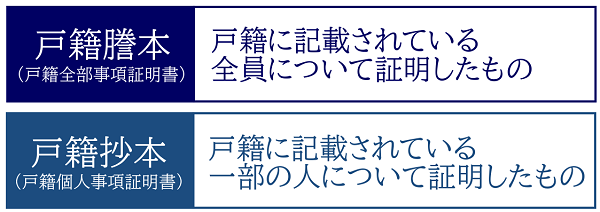

改製原戸籍の他にも、戸籍を証明するものとして「戸籍謄本(抄本)」や「除籍謄本(抄本)」などがあります。

これらの特徴や記載されている内容も、しっかり理解しておきましょう。

2-1.戸籍謄本(抄本)とは

【出典:東京都北区ホームページ】

戸籍とは、日本国民の出生から死亡までの身分関係を、登録・公証するためのものです。皆さんが普段よく見る戸籍が、この戸籍謄本であり、今現在の戸籍内容を示すものです。

平成6年の法改正以降の「現在戸籍」には、一組の夫婦(筆頭者とその配偶者)と、その子(未婚)の、本籍・氏名・生年月日・続柄・出生や死亡・婚姻や離婚・養子縁組などが記録されています。

現在戸籍を証明するものとして「戸籍謄本」と「戸籍抄本」がありますが、書面に記載される内容に違いがあります。

なお、平成6年の法改正に伴い、戸籍謄本は「戸籍全部事項証明書」、戸籍抄本は「戸籍個人事項証明書」と名称が変更されています。

相続手続きで必要となるのが戸籍謄本、パスポート申請など個人の身分証明として必要となるのが戸籍抄本、と覚えておくと良いでしょう。

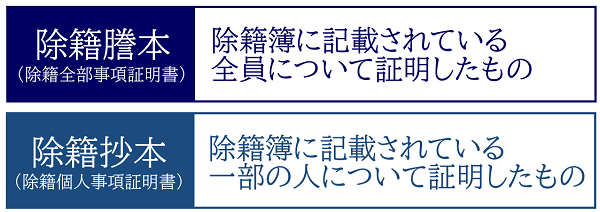

2-2.除籍謄本(抄本)とは

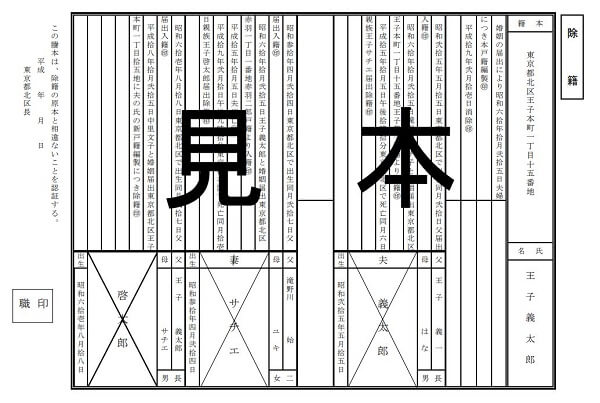

【出典:東京都北区ホームページ】

1つの戸籍に記載された全員が、結婚・死亡・転籍などの事情によって戸籍から除かれて、“空”になった状態のことを「除籍簿」と呼びます。

そして除籍簿の内容を証明するものとして「除籍謄本」と「除籍抄本」があり、戸籍と同じく書面に記載される内容に違いがあります。

こちらも平成6年の法改正に伴い、除籍謄本は「除籍全部事項証明書」、除籍抄本は「除籍個人事項証明書」と名称が変更されています。

相続手続きにおいて必要となるのは除籍謄本で、死亡の事実確認をするために用いられます。

除籍謄本について、詳しくは「除籍謄本とは?相続時においては複数の意味を持つため注意」をご覧ください。

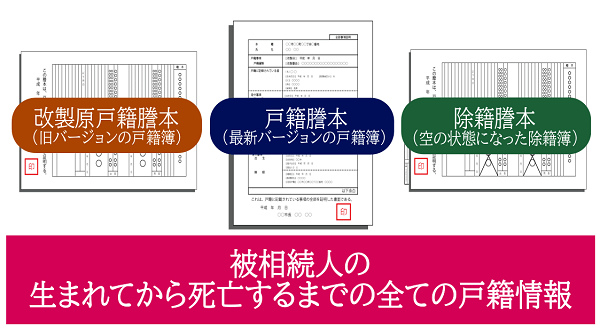

3.改製原戸籍謄本・戸籍謄本・除籍謄本の違い

改製原戸籍謄本・戸籍謄本・除籍謄本の違いをまとめると、以下のようになります。

どれも戸籍に関する証明書ではありますが、改製原戸籍謄本は「旧バージョンの戸籍簿」、戸籍謄本は「最新バージョンの戸籍簿」、除籍謄本は「戸籍から全員が削除された後の除籍簿」となります。

そしてすべて「謄本(全部事項証明書)」なので、記載されている全員分の証明となります。

3-1.改製原戸籍謄本と戸籍謄本は「記載内容」に違いあり

改製原戸籍謄本と戸籍謄本には、記載されている内容に違いがあります。

この理由は、平成6年の法改正によって、改製原戸籍に記載されていた以下のような内容が、戸籍謄本には記載されなくなったためです。

- 改製前に除籍された人の情報

- 改製前になされた「認知」

- 改製前になされた「養子縁組」

- 改製前になされた「離婚」

法改正によって戸籍の様式が変更になると、その時に効力のある事項だけが転載されます。

そのため、その時点で特に効力のない情報は、現在の戸籍謄本には記載されないのです。

例えば、被相続人の長女が改製前に、結婚を機に転籍(被相続人の戸籍から除籍)されたとしましょう。

この場合、長女の除籍情報は、被相続人の現在の戸籍謄本には記載されていないため、「被相続人の長女である」という証明をするためには、改製原戸籍謄本が必要となるのです。

4.相続手続きでは改製原戸籍謄本が必要

相続手続きの際には、戸籍謄本だけではなく、改製原戸籍謄本や除籍謄本も必要となります。

この理由は、前章でご紹介した通り、現在の戸籍謄本には記載されていない情報があるためです。

相続においては、被相続人(亡くなった人)の相続人を調査・確定するために、被相続人の「生まれてから死亡するまでの全ての戸籍情報」が必要となります。

被相続人が生まれてから死亡するまでに、身分事項にどのような変更があったのかは、全ての戸籍情報を集めて調査しないと証明できません。

被相続人の全ての戸籍情報を知るためには、戸籍謄本だけではなく、改製原戸籍謄本や除籍謄本も取得して、相続人の調査・確定を行わなければならないのです。

また、相続人の確定に必要なだけではなく、たとえば金融機関に被相続人の銀行口座解約の手続きに行くと、必ずこの原戸籍の提出を求められます。

これは被相続人の財産を預かっている金融機関として、万が一、法定相続人以外の人に預金を払い戻してしまったりすると大問題になりますので、きちんと公的な書類である原戸籍の提出がない限りは、相続手続きを行うことができないようにしているためです。

これは預貯金に限らず、有価証券や不動産の名義変更手続きについても同様です。

その他、手続きの内容によっては取得日から何カ月以内など有効期限がある場合もあります。1部だけですと、複数の手続きが必要な際に時間がかかることもありますので、できれば2セットか3セット程、何通か余分に取得しておくと手続きが同時進行できてスムーズに進みます。

相続手続きを行う際には、戸籍謄本の他に、改製原戸籍謄本や除籍謄本もきちんと取り寄せて作業するようにしましょう。

なお、戸籍謄本を余分に取得する代わりに、法務局で「法定相続情報一覧図」を取得するという方法もあります。詳しくは下記を参考にしてください。

参考:法定相続情報一覧図の取得方法!必要書類・申出書の書き方を解説

5.改製原戸籍簿の保存期間はいつからいつまで?

改製原戸籍簿には、以下のように保存期間が定められていましたが、平成22年6月1日の法改正によって保存期間は150年まで延長されました(起算日は「改製の翌年から」)。

つまり、平成22年6月1日の法改正前に保存期間が経過している改製原戸籍については、すでに廃棄されている可能性もあるということです。

廃棄せずに保存しているケースもあるため、実際に廃棄されたか否かは市区町村の役所・役場に確認しましょう。

仮に改製原戸籍簿が廃棄されていた場合は、身分事項に記載された情報からその前の戸籍を取得する、もしくは「廃棄証明」を交付してもらうことができます。

また、改製原戸籍簿が戦争や災害などによって消失していた場合は、「消失証明」を発行してもらいます。

このように、改製原戸籍簿が廃棄・消失している場合は、証明書の種類に変更がありますので、相続手続きに強い司法書士に相談されることをおすすめします。

6.改製原戸籍謄本の取り方

それでは、相続手続きで必要となる改製原戸籍謄本の取り方(取得方法)について、知識を深めましょう。

この章では、改製原戸籍謄本を取得できる人や必要書類、取得できる場所について解説します。

6-1.改製原戸籍謄本を取得できる人

改製原戸籍謄本を取得できるのは、原則として以下の人となります。

- 本人

- 同一戸籍の人(配偶者)

- 直系尊属(祖父母・父母)や直系卑属(子・孫)

なお、上記以外の人であっても、正当な事由がある場合や、委任状がある場合は、改製原戸籍謄本を取得できます。

例えば、相続人が兄弟姉妹で法定相続人の確定や相続手続きなどに必要な場合や、司法書士や税理士などの士業に改製原戸籍謄本の取得を依頼する場合などが挙げられます。

6-2.改製原戸籍謄本を取得するための必要書類

改製原戸籍謄本を取得する際は、以下の必要書類を提出することとなります。

- 交付申請書(申請窓口に用紙があります)

- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など)

- 発行手数料(1通につき750円)

なお、改製原戸籍謄本を代理人が取得する場合は、委任状も必要書類に追加されます。

6-3.改製原戸籍謄本を取得できる場所

改製原戸籍謄本を取得できる場所は、近くの市区町村の役所・役場の窓口や、地域センターや市民サービスコーナーなどです。

請求窓口によって取扱い時間が異なりますので、事前にインターネットで受付時間を検索されることをおすすめします。

以前は、被相続人の本籍地の市区町村役場でのみ取得できましたが、令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まり、近くの市区町村役場で改製原戸籍謄本を取得できるようになりました。

ただし、本籍地以外で改製原戸籍謄本を取得する場合は、取得する人自身が役所・役場の窓口などに出向く必要があります。また、本籍地以外で取得できる改製原戸籍謄本は、本人、配偶者、直系尊属(祖父母・父母)、直系卑属(子・孫)のものに限られます。

つまり、司法書士や税理士などの士業が代理人として取得する場合や、兄弟姉妹、おじ・おばの改製原戸籍謄本を取得する場合は、これまでどおり本籍地の市区町村役場で手続きをする必要があります。

被相続人の本籍地が分からない場合は、本籍地の記載のある住民票を取得することで判明します。

6-3-1.改製原戸籍謄本は郵送での取り寄せが可能

改製原戸籍謄本を被相続人の本籍地の役所で取得する必要がある場合は、郵送にて取り寄せることも可能です。

改製原戸籍謄本を郵送によって取得する場合は、被相続人の本籍地の役所に、以下の必要書類を送付します。

- 交付請求書(役所や役場のホームページからダウンロードできます)

- 本人確認書類の写し

- 交付手数料(1通につき750円)分の定額小為替

- 返信用封筒

なお、返信用封筒には住所や宛名を記載し、切手を貼りましょう。

また、代理人が改製原戸籍謄本を郵送で取り寄せる場合のみ、委任状も同封することとなります。

6-3-2.改製原戸籍謄本はコンビニでは取得できない

改製原戸籍謄本や除籍謄本は、マイナンバーカードを持っていてもコンビニでは取得できません。

マイナンバーカードによりコンビニで取得できるのは、現在戸籍である戸籍謄本などとなります。

7.改製原戸籍謄本の見方(読み方)

相続手続きにおいて必要となる改製原戸籍謄本は、平成改製原戸籍謄本と昭和改製原戸籍謄本が一般的です。 これらの改製原戸籍謄本の見方について、確認しておきましょう。

7-1.平成改製原戸籍の謄本の見方

【出典:東京都北区ホームページ】

上記は平成改製原戸籍の謄本の見本で、現在の戸籍謄本とは違い、縦書きになっていることが分かります。

平成改製原戸籍の謄本の特徴として、改製原戸籍のタイトルの左側(赤枠部分)に「平成六年法務省令第五一号附則第二条第一項による改製につき平成拾九年拾壱月参日消除」と記載されている点が挙げられます。

これはこの戸籍が平成6年の法改正により、平成19年11月3日に消除された改製原戸籍と読むことができます。

7-2.昭和改製原戸籍の謄本の見方

【出典:東京都北区ホームページ】

上記は昭和改製原戸籍の謄本の見本で、こちらも縦書きで記載されています。

昭和改製原戸籍の謄本の特徴としては、戸籍筆頭者の欄が「前戸主」となっている点が挙げられます。

また、「家制度」の戸籍であるため、戸主(幸太)の妹(昌)の戸籍情報が記載されているのも特徴です。

しかし、昭和の改製によって「夫婦単位」の戸籍へ改製されたため、妹(昌)は新戸籍編製のために除籍されていることが分かります。

8.改製原戸籍の附票とは?

戸籍が作成されてから現在に至るまでの住所を公証するものとして、「戸籍の附票」があります。

戸籍の附票は住民票のように「住所を証明するための書類」ですが、以下のような違いがあります。

しかし、法改正によって戸籍が改製された場合は、戸籍の附票に記載されるのは「改製以降の住所のみ」となります。

改製前の住所は「改製原戸籍の附票」に記載されることとなりますが、改製原戸籍の附票には保存期間があります。保存期間は、令和元年6月20日から150年に延長されましたが、それ以前は5年でした。したがって、古い改製原戸籍の附票は保存期間を過ぎていると破棄されている可能性があります。

相続登記(不動産の名義変更)の際、登記簿上の住所と住民票の除票上の住所が異なる場合には、原則として「改製原戸籍の附票」が必要となります。

仮に改製原戸籍の附票が廃棄されている場合は、上申書という書類を作成した上で相続登記をすることとなります。

相続登記の手続きが複雑になってしまうため、該当される方は相続登記に詳しい司法書士に相談されることをおすすめします。

9.まとめ

改製原戸籍謄本は旧バージョンの戸籍の謄本のことで、戸籍謄本には記載されていない情報が記載されています。

そのため、相続手続きにおいては、被相続人の戸籍謄本・改製原戸籍謄本・除籍謄本を全て収集した上で、相続人の調査・確定をしなくてはなりません。

しかし、被相続人が何度も転籍をしている場合などは、改製原戸籍謄本などを取得するために大変な手間や時間がかかります。

被相続人の戸籍関連の書類の収集は、相続手続きに強い司法書士に相談されることをおすすめします。

9-1.司法書士法人チェスターにご相談を

司法書士法人チェスターは、相続手続きを専門に取り扱う司法書士法人です。

不動産を相続された方のための相続登記はもちろん、相続登記に係る必要書類の代行取得を承っております。

また「相続登記お任せプラン」においては、ご予算に併せて様々な手続きを代行させていただきます。

司法書士法人チェスターは、すでに相続が発生されたお客様でしたら、初回相談が無料となりますので、まずはお気軽にお問合せください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。

様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ

各種サービスをチェック!

\ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続法務編