密葬や家族葬で香典は必要?密葬のマナー・金額相場・香典辞退の場合を解説

近年「密葬」あるいは「家族葬」と呼ばれる、故人のごく親しい親族や友人知人のみが参列する、簡易な葬儀が増えています。

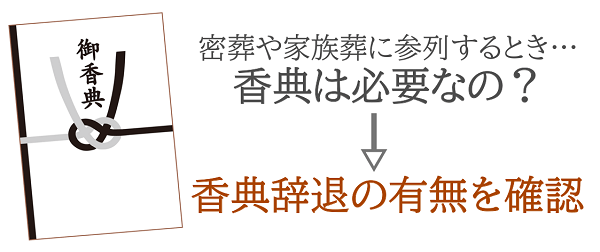

そのため、「密葬や家族葬の場合って香典は必要なのかな?」と悩まれる参列者の方もいらっしゃいます。

先に答えを言うと、密葬や家族葬の案内状などに香典辞退の記載があったかどうかで、香典を準備すべきか否かが決まります。

本稿では、密葬や家族葬の概要はもちろん、香典の金額相場や渡し方、香典の代わりになる物などをご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

この記事の目次 [表示]

1.密葬とは

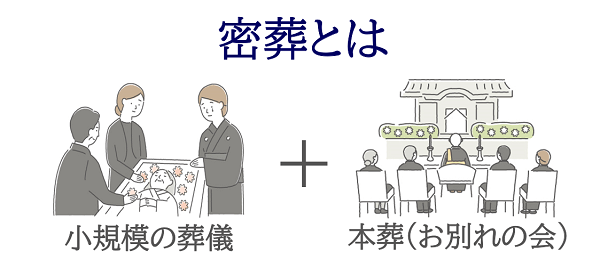

密葬(みっそう)とは、訃報や葬儀案内を広く知らせず、限られた親族や親しい間柄の人のみで行う葬儀のことです。

正確には、親しい人たちのみで行う「小規模の葬儀」と、後日改めて死亡を通知して「本葬」の2つを併せて「密葬」と呼びます。

密葬は特別な事情で公に葬儀を行うことが出来ないといったケースもありますが、多くは近しい身内だけで、しめやかに故人の死を弔いたいという背景から、近年増加しています。

密葬の場合は、故人の親しい人以外には連絡をしないので、外部の第三者は、事後通知・伝聞・新聞のお悔やみ欄などで故人の死を知ることとなります。

1-1.密葬のメリット

密葬を行うメリットは、親しい人のみで故人とお別れの時間を過ごすことができる点です。

社会的ステータスが高い人や著名人が亡くなった場合、喪主や遺族は大勢の参列者の対応に追われることとなり、それが大きな負担になることも考えられます。

また、密葬を選択した場合、本葬やお別れの会まである程度の準備期間を設けられるため、念入りに本葬の準備ができるのもメリットと言えるでしょう。

1-2.密葬と家族葬の違い

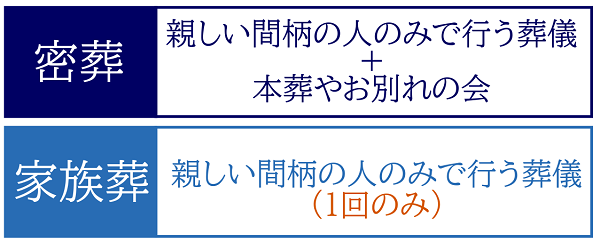

密葬と家族葬が混同して利用されている状況がありますが、本来、密葬と家族葬には違いがあります。

密葬は、家族や親しい間柄の人のみで行う葬儀を行い、後日改めて「本葬(お別れの会)」という儀礼的にも正しい葬儀が行われるのが一般的です。

しかし家族葬は、家族や親しい身内だけで行う葬儀のみで、後日改めて別の葬儀をすることはありません。

近年は、「密葬」と「家族葬」共に、親しい人たちだけで行う小規模の葬儀のことを指す場合が多いです。

しかし密葬という言葉は、家族等の近しい人たちだけで葬儀をする場合に利用するのは、実は誤った使い方です。

そのため、家族葬の意味で密葬を執り行うことを告知した場合には、正しい理解を持った方に対しては、かえって誤解を与えてしまう可能性がありますので注意が必要です。

2.密葬に参列するときに香典は必要?

密葬や家族葬の参列をお願いされたときは、案内に香典辞退の旨が記載されているか否か確認し、喪主や遺族の意向に配慮するのがマナーです。

これは、あなたが故人の親族であっても、友人や会社関係者であっても同様です。

では、密葬の案内があった際に、香典辞退の連絡が「あった場合」と「ない場合」の対応について確認していきましょう。

2-1.香典辞退の連絡があった場合

密葬や家族葬において香典辞退の連絡があった場合は、喪主や遺族の方の気持ちや状況に配慮して、香典を持って参列されるのは控えましょう。

あえて香典を辞退する通知があったということは、以下のような意図があると考えられるためです。

遺族が香典辞退を選択した意図

- 参列者の負担を減らしたい

- 香典の受付業務などを手配していない

- 香典の管理や事務作業などを省きたい

- 香典返しなどの手間を省きたい

香典は喪主の方が葬儀を行うための費用の足しにするためのものですが、重要なのは死者を悼む気持ちです。

香典辞退の連絡があった場合は、喪主や遺族の気持ちを察する方が喜ばれますし、香典を持参していない他の参列者がプレッシャーを感じることもありません。

2-2.香典辞退の連絡がない場合

密葬において香典辞退の連絡がない場合は、とりあえず香典を持参して、当日に会場において香典を渡すかどうかの判断を行うと良いでしょう。

この理由は、香典辞退の連絡がなく、さらに会場で他の参列者が香典を持参していた場合、香典を持参していなければ対応できなくなってしまうためです。

密葬や家族葬における香典の渡し方として、以下のポイントに気をつけましょう。

香典の渡し方のポイント

- 香典を渡したい意思を喪主や遺族に伝えること

- 香典辞退の申出があれば従うこと

- 無理矢理香典を渡さないこと

密葬における香典は、喪主や遺族の意向に従うことが鉄則です。

仮に香典辞退を伝えられたのにも関わらず、無理矢理香典を渡すと失礼になってしまいますのでご注意ください。

3.密葬や家族葬の香典の金額相場は?

密葬や家族葬儀への参列のお願いがあり、案内状に香典辞退が記載されていない場合は、一般葬と同じように香典を準備します。

宗教や地域によってルールが定められていることもありますが、香典の相場は「故人との関係性」によって金額が異なります。

この章では香典の金額相場についてご紹介しますが、「4(死)」や「9(苦)」などの数字は避けるのが最低限のマナーです。

3-1.親族の密葬に参列する場合

親族の密葬に参列する場合に準備する香典の金額相場は、以下の通りとなります。

| 故人 | 香典の金額相場 |

|---|---|

| 両親 | 3万円~10万円 |

| 祖父や祖母 | 1万円~5万円 |

| 兄弟姉妹 | 3万円~5万円 |

| 叔父伯母 | 1万円程度 |

| その他の親族 | 3千円~ |

上記の一覧表においては、「自分の親族」も「配偶者の親族」も同じ金額となります(例:両親も義両親も3万円~10万円)。

なお、故人との関係性や密葬であるという理由から、香典を相場よりも多めに包んでも問題はありません。

3-2.友人や会社の関係者として密葬に参列する場合

友人や会社の関係者として密葬に参列する場合に準備する香典の金額相場は、以下の通りとなります。

| 故人 | 香典の金額相場 |

|---|---|

| 勤務先の社員 | 5千円~1万円 |

| 勤務先の社員の家族 | 5千円~1万円 |

| 友人や知人 | 5千円~1万円 |

| ご近所 | 3千円~1万円 |

なお、社葬を前提に行われる密葬においては、主催者(故人が勤めていた会社)は密葬の際に遺族に香典(弔慰金)を渡すことがほとんどです。

この場合、会社名や社長名で出した方が良い場合もあります。

会社名や社長名で香典(弔慰金)を出す場合、一般的な相場は3万円~10万円になりますので、必ず会社に確認をしましょう。

3-3.香典の相場はあなたの年齢で変動する

香典の相場に大きな金額差がありましたが、あなたの年齢に合った金額を選びましょう。

例えば、自分の祖父の密葬に参列する際、香典の相場は「1万円~5万円」でした。

この場合、あなたが20代であれば1万円が相場ですし、50代であれば5万円が相場となります。

これまでにご紹介した香典の目安金額を元に、あなたの年齢に合った金額を選びましょう。

4.密葬と香典でよくある質問Q&Aまとめ

密葬と香典について、よくある質問をまとめましたので参考にしてください。

Q1:香典の代わりに弔意を伝える方法はある?

密葬の参加のお願いが届き、香典辞退をされているものの、どうしても弔意を伝えたい方もいらっしゃるかと思います。

この場合は、香典の代わりに、以下のような「あとに残らない物」を送られると良いでしょう。

- 供花(葬儀社を通すのがおすすめ)

- 供物(果物や菓子類など日持ちがするもの)

- 線香(ただし宗教や宗派を確認すること)

大切なことは形よりも、故人との生前のお付き合いを思い出して深く悼む気持ちですので、その気持ちを弔電(電報)で伝えるという方法もあります。

ただし、供花・供物・弔電も辞退されている場合は、これらを送ることも控えてください。

Q2:香典辞退だけどどうしても香典を渡したい場合は?

密葬の参列のお願いが届き、香典辞退をされているものの、どうしても香典などを渡したい方もいらっしゃると思います。

この場合は、密葬当日に香典などを手渡すのは避け、後日「香典を渡したい」という旨を伝えた上で弔問をされると良いでしょう。

ただ、香典辞退にはそれなりの理由があるはずですので、現金以外の物にする、返礼不要との旨を伝えるなどの対応を心がけましょう。

Q3:密葬の案内が届かなかったけど香典を渡したい場合は?

手元に密葬の参列の案内が届かなかったものの、密葬が行われる事実を知った方もいらっしゃるかと思います。

この場合、案内されていないのにも関わらず、密葬当日に会場まで香典を渡しに行ってしまうのはマナー違反となります。

後日あらためて弔問のお伺いをたて、遺族に香典を渡したい旨を伝えることが大切です。

どうしても遠方で香典を手渡しできない場合は、香典を渡したい旨を伝えた上で、郵送しても大丈夫です。

Q4:密葬の事後通知が届いた…香典はどうすれば良い?

密葬の事後通知が届き、なおかつ香典辞退の通知もないケースであれば、弔問の際に香典を手渡しするか郵送すると良いでしょう。

ただし、予め香典を渡したい旨を伝え、遺族の意思を尊重するよう心がけましょう。

5.密葬や家族葬が行われた後の香典の渡し方

密葬や家族葬が行われた後に香典を渡したい方は、まずは喪主や遺族に連絡をして「弔問」のお伺いをしましょう。

弔問が可能である場合は香典を手渡しすることとなりますが、遠方に住んでいるなどの事情で弔問できない場合は、郵送(現金書留)で送るという方法もあります。

5-1.喪主の自宅に弔問して香典を手渡し

弔問とは、密葬や家族葬から1週間を過ぎてから喪主や遺族の自宅を訪問して、お悔やみの言葉を伝えることです。

ただし弔問に訪れる際は、事前に必ず喪主や遺族に連絡をしてスケジュールを確認し、香典を渡したい旨を伝えてください。

そしてお線香をあげて遺族にお悔やみの言葉を伝え、香典辞退をされない場合のみ香典を手渡しします。

この際、友人や会社関係者を代表して弔問するならば、香典は「友人一同」や「社員一同」といった形式で、まとめて香典を渡すようにすると良いでしょう。

もし事前連絡の時点で香典辞退をされているのであれば、「お返しは不要」と伝えた上で、お供え物や線香などを持参されても良いでしょう。

5-2.香典を郵送(現金書留)で送る

どうしても弔問で香典を手渡しするのが難しい場合は、現金書留で郵送するという方法もあります。

もちろん、遺族の方の意思が最優先ですので、事前に香典を送りたい旨を伝えてください。

もし香典を辞退されないようであれば、通常と同じように香典袋(不祝儀袋)に現金を入れます。

その後、現金書留用の封筒に香典袋を入れ、お悔やみの言葉を便箋に添えて郵便局にて発送手続きをします。

現金書留の袋に直接現金を入れるのはマナー違反となりますので、ご注意ください。

6.喪主側の場合、密葬の際は香典を受け取るべき?

密葬の参列者から香典を渡された場合、喪主側は香典を受け取るのが基本です。

しかし、案内の時点で香典辞退を通知している場合は、必ずしも受け取る必要はありません。

6-1.香典を辞退する場合ははっきりと伝える

香典辞退をされる場合は、密葬や家族葬の案内をする際に、その意思をはっきりと参列者に伝えましょう。

近年は密葬や家族葬が増えてきているものの、参列される方全員が密葬や家族葬の意味を理解しているとは限りません。

しかし、参列者の気持ちも大切ですので、案内状などに香典辞退の意思を記載される場合は、失礼にならないよう、以下のように記載されると良いでしょう。

- 誠に勝手ながら、御香典や御供花や御供物はご辞退申し上げます

- 故人の遺志により、御香典は辞退させていただきます

この際、香典のみを辞退するのか、供花や供物も辞退したいのかを明記しておくと対応に困りません。

6-2.香典を受け取った場合は香典返しを送る

香典を受け取った場合は、一般葬と同じく香典返しを送ります。

香典返しは「半返し」が一般的ですので、香典としてもらった金額の1/3~1/2程度の、以下のような物を選択しましょう。

香典返しの例

- カタログギフト

- 日持ちして使いきれるもの(お茶・海苔・洗剤など)

- 白装束を表すもの(白いタオルなど)

香典返しを送るタイミングは、「四十九日が終わった後」と「香典を貰った当日(即日返し)」の2種類があります。

なお、香典返しの辞退をされた場合は、後日御礼状などを送付することとなります。

【コラム】香典と税金の関係

密葬や家族葬で受け取った香典は、相続税や贈与税の対象にはなりません。

これは社交上必要とされるお金であり、日本では様々なシーンにおいて金銭のやり取りが発生する文化があるためです。

ただし、常識的な金額の香典である場合に限定され、金銭を送る側と受け取る側の関係や金額などを照らし合わせて判断することとなります。

香典返し(香典返戻費用)については、税務上、相続税の課税財産から差し引くことはできません。

税務上相続財産から控除できる葬式費用は、密葬や本葬などの費用や納骨の費用のみであり、香典返戻費用は含まれないためです。

香典返しの費用と相続税の関係について、詳しくは「香典返戻費用の相続税の債務控除」をご覧ください。

7.密葬など葬儀の形に合わせて正しい香典を

密葬や家族葬においては、遺族が香典などを辞退されているケースが多いですが、この場合、無理に香典を渡すことはマナー違反になってしまいますのでご注意ください。

どうしても香典を渡したい場合は、予め香典を渡したい旨を伝えた上で、後日改めて弔問に伺い、その際に手渡しされると良いでしょう。

もしくは、香典の代わりに供花や供物を選択するという方法もあります。

密葬や家族葬における香典については、喪主や遺族の意思を尊重することを心がけましょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!

相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。

慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。

そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。

税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。

相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。

※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続手続き編