遺産分割調停とは?メリットや流れ、必要書類・費用を解説

遺産分割調停は、遺産分割協議がうまくまとまらない際に利用する方法です。家庭裁判所に申し立て、話し合いによる解決を目指します。遺産分割調停を実施するには、どのような書類をそろえ手続きするのでしょうか?必要な費用や流れを見ていきましょう。

この記事の目次 [表示]

1.財産を相続した後は遺産分割

被相続人の財産を相続したとき、相続人が複数いるなら遺産分割を行わなければいけません。通常は遺産分割協議で財産を分けますが、お互いに納得できずまとまらないケースもあるでしょう。

そのような場合には、遺産分割調停での話し合いへ進むと、スムーズに遺産分割できるかもしれません。

1-1.遺産分割協議でまとまらない場合もある

相続人同士の関係が良好で、分割しやすい財産のみの場合、遺産分割は比較的スムーズに進みやすいでしょう。しかし相続人同士が疎遠であったり、不動産といった分割しにくい財産がメインのケースもあります。

このような場合、遺産分割協議が難航するかもしれません。分割ができなければ、相続した遺産は相続人全員の『共有』状態です。

例えば遺産の中に不動産があり、賃貸に出したいと考えたとします。共有状態では貸し出すにあたり全員の合意が必要です。手続きが煩雑になるため、現実的ではありません。

分割が完了するまでは、せっかくの財産を活用できない状態が続いてしまいます。

1-2.まとまらない場合は遺産分割調停へ

当事者である相続人のみの話し合いで分割が合意に至らなければ、家庭裁判所に『遺産分割調停』を申し立てることになります。勝ち負けを決定するものではなく、話し合いによる合意を目指す方法です。

裁判官と一般市民から選ばれた調停委員が間に入り、解決に向けサポートしてくれます。相続人同士だけでは話が進まないときも、第三者が入ることで合意に至りやすくなる方法です。

1-3.調停室で裁判官や調停委員が話を聞く

遺産分割調停は家庭裁判所にある調停室で行われます。ここで行うのは、あくまでも話し合いです。裁判官や調停委員が間に入りますが、法律にのっとった判断をするわけではありません。

調停の段階では、法律に縛られず自由に主張できます。それぞれの主張を把握しながら、どのように遺産を分割するのが妥当なのかを探り、合意を形成するのが目的です。

2.遺産分割調停に進むメリット

家庭裁判所で行う遺産分割調停は、書類をそろえる手間も費用もかかります。そのためわざわざ利用したくないと考えるかもしれません。

ただし、遺産分割調停ならではのメリットもあるため、遺産分割協議で合意形成できないなら、検討するとよいでしょう。

2-1.当事者同士が会わずに済む

協議の中で話がこじれ『顔も見たくない』とお互いに感じているときや、もともと疎遠で話しにくい関係であれば、直接会わずに話し合いを進めたいと考える人もいるでしょう。

遺産分割調停であれば、相続人同士がじかに会わなくても話し合いができます。相続人のうち1人が調停室に入っている間は、ほかの相続人は待合室で待機しているからです。

次回に向けた課題を確認するときや調停が成立するときには、同席を求められることもあります。ただし同席を望まないのであれば、調停委員に申し出れば会わずに済みます。

2-2.第三者を交えて冷静に話し合いができる

冷静に話し合いをしやすいのも、遺産分割調停のメリットです。相手と対面していると、ついカッとなってしまうこともあるでしょう。売り言葉に買い言葉でけんかに発展するケースもあります。

遺産分割調停では、調停委員を通したやり取りが基本です。そのため冷静に相手の立場を考えながら話し合いを進められるでしょう。

また弁護士に代理人を依頼すれば、特別受益・寄与分など専門知識が必要な主張や、過去の裁判例を参照した反論も可能です。

3.遺産分割調停を行うには

なかなか合意に至らない遺産分割を冷静に実行できる可能性がある遺産分割調停は、遺産分割協議と同様に相続人全員の参加が必要です。調停の申し立てをする先や、申し立てをする人を確認します。

3-1.相続人全員が参加できることが条件

遺産分割は相続人が全員参加して行うことと決まっています。調停を申し立てるときも同様です。そのため遺産分割調停の申し立てが受理されたとしても、相続人全員がそろわないようであれば開始されません。

また相続人の中に住所不明の人がいると、そもそも家庭裁判所に受理してもらえないケースもあります。住所不明の人には調停について知らせられないため、相続人全員がそろった状態での話し合いができないからです。

加えて調停の手続きを取ることで、ほかの相続人に対して悪い印象を与えてしまうかもしれません。角を立たせたくないなら、調停に進むかどうかは慎重に考える必要があります。

3-2.管轄の家庭裁判所に申し立てを行う

調停の申し立ては『相手方の住所地を管轄する家庭裁判所』に対して行います。ほかの相続人が複数いるときは、いずれか一つの家庭裁判所に申し立てれば問題ありません。

相続人が合意した家庭裁判所へも申し立てできます。相続人の住所地が離れているなら、全員の行きやすい家庭裁判所を選んでもよいでしょう。

被相続人や自分の住所地を管轄している家庭裁判所でない点に注意が必要です。

3-3.相続人の中で誰が申し立てを行うのか

調停の申し立ては、相続人であれば誰でもできます。あなたが『遺産分割調停が必要だ』と考えているなら、積極的に自分が申し立てするのがおすすめです。

率先して調停に向けて行動している姿勢が評価され、調停委員に好印象を与えられるかもしれません。加えて自分で申し立てすれば、申立書を作成できます。

調停委員が遺産分割について最初に目にする資料は申立書です。なぜ遺産分割協議が成立しなかったのか経緯を説明する際も、進め方によっては有利に働くでしょう。

ただし調停にかかる費用は申立人が負担します。ほかの相続人にも費用を支払うよう請求はできません。

4.遺産分割調停申し立ての必要書類

遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てるときには、書類の準備も必要です。申し立ての際には不足のないようそろえておかなければいけません。

4-1.申立書

まず用意するのは『申立書』です。申立書1通と、相続人の人数分の写しを用意します。例えば相続人が自分以外に2人いるなら、写しは2通必要です。加えて調停が実施される期日に持参するために、自分用の控えがあるとよいでしょう。

申立書への記載項目も確認します。

- 申立人の記名押印

- 添付資料のチェック欄

- 被相続人の住所・氏名

- 申し立ての趣旨

- 申し立ての理由

- 相手方申立人

- 遺産目録

- 特別受益目録

- 分割遺産目録

また添付する書類の中に、ほかの相続人に知られたくないものがあるなら『非開示希望申出書』に必要事項を記入し、申立書とともに提出します。実際に開示をどうするかは裁判官の判断に委ねられる部分です。

4-2.被相続人、相続人の関係が証明できる書類

被相続人と相続人の関係が分かる書類も必要です。例えば下記を用意しましょう。

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

- 相続人全員の戸籍謄本

子どものいない被相続人であれば、父母や祖父母・兄弟姉妹に相続が発生するかもしれません。兄弟姉妹が死亡していれば、おいやめいへ相続権が移行する代襲相続の可能性もあります。

このような相続人になるはずの人の中で、死亡している人がいるなら、以下も用意しましょう。

- 被相続人の子どもの出生から死亡までの戸籍謄本

- 被相続人の父母や祖父母の出生から死亡までの戸籍謄本

- 被相続人の兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本

- 被相続人のおいやめいの出生から死亡までの戸籍謄本

4-3.相続財産の内容が分かる書類

分割する相続財産にどのようなものがあるか分かる書類も必要です。例えば不動産があるなら『不動産登記事項証明書』や、固定資産の評価額や課税標準額などが記載されている『固定資産評価証明書』を用意します。

預貯金があるなら『通帳の写し』や『残高証明書』が必要です。ほかにも株式といった有価証券があるなら『有価証券の写し』を提出しましょう。

分割する財産の種類に合わせ、提出する書類はさまざまです。

5.遺産分割調停にかかる主な費用

申し立てする前に、遺産分割調停にかかる費用も確認しておきましょう。大きく『実費』と『弁護士費用』に分けられます。

5-1.収入印紙や郵送代など実費

実費としてかかるのは、『収入印紙代』と『切手代』です。

- 収入印紙:相続人1人につき1,200円分

- 切手(連絡用):相続人の人数分 (※切手代は家庭裁判所ごとに異なる)

連絡用の切手は、申し立てする家庭裁判所へ、用意すべき金額や組み合わせを問い合わせてから用意すると間違いありません。

例えば1人につき670円分の切手を、140円×1枚・84円×5枚・10円×10枚・1円×10枚で用意するよう指定される家庭裁判所もあります。

5-2.弁護士に依頼する場合は相談料や報酬

調停は自分自身でも行えます。ただし調停委員に意見を聞き入れてもらうには、適切に主張しなければいけません。そのためには弁護士がいると心強いでしょう。

弁護士報酬は『弁護士報酬規定』を基準に決定しているケースがほとんどです。例えば下記のように定められています。

| 取得額 | 着手金 | 報酬金 |

|---|---|---|

| 900万円以下 | 2.67% | 5.34% |

| 900万円超~9,000万円以下 | 1.67%+9万円 | 3.34%+18万円 |

| 9,000万円超~9億円以下 | 1%+69万円 | 2%+138万円 |

取得額が1,000万円であれば、下記の通り着手金と報酬金の計算が可能です。

- 着手金:1,000万円×1.67%+9万円=25万7,000円+税額

- 報酬金:1,000万円×3.34%+18万円=51万4,000円+税額

『弁護士費用』について、詳しくは下記もご覧ください。

遺産相続にかかる弁護士費用はいつ誰が支払う?料金の相場も紹介|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】

6.申し込みが受理された後の流れ

家庭裁判所への申し立てが受理された後の流れも見ておきましょう。調停が実施される期日を決定し、話し合いが続くのが基本の流れです。

6-1.第1回期日を決める

調停の申し立てを行うと、まず家庭裁判所で、必要な書類が正しくそろっているか確認されます。不足がなければ正式に受理され事件番号が付く流れです。

すると家庭裁判所から期日調整の連絡が入ります。都合のよい期日を調整し、1回目の期日を決定しましょう。

調停が行われる曜日は家庭裁判所ごとに決まっているため、曜日の選択肢はあまりありません。通常は平日の10~12時、もしくは13~16時で設定されます。

当日の所要時間は約2時間が目安です。所要時間を考慮し、時間を選ぶとよいでしょう。

6-2.第2回、第3回期日と話し合いが続く

第1回期日の調停を実施後は、第2回・3回と日時を決めて行われます。実施される回数は『6~10回』というケースが多いようです。だからといって、必ず6~10回で終わるとは限りません。

相続人がなかなかそろわない場合や相続財産の調査に時間がかかる場合、お互いに分割の仕方を譲れず話が平行線になった場合は、より多くの回数を重ねる可能性もあります。

6-3.分け方が決まると調停調書が作成される

『調停成立』となるのは、遺産の分割方法について、相続人全員が合意したときです。すると『調停調書』が作成されます。

調停調書には遺産分割協議書と同じ効果があるため、不動産の名義変更や預貯金の解約など、相続手続きに利用可能です。

加えて調停調書があれば『強制執行』もできます。強制執行に及ぶのは、合意した分割方法が実施されないときです。

例えば相続財産である実家を分割するために、被相続人と同居していた相続人がほかの相続人へ、実家の価値を等分したときに相当する現金を渡すという内容で合意していたとします。

この場合、現金をいつまでも支払わずにいると強制執行されてしまいます。

7.参加が難しい場合は?

調停に参加するには、原則として家庭裁判所まで行かなければいけません。しかし中には平日の昼間に家庭裁判所へ行けない人もいるでしょう。何らかの理由で移動が難しいかもしれません。

さまざまな事情で調停に参加できないときには、どうすればよいのでしょうか?

7-1.弁護士などが代理人になることが可能

自分が参加できないなら、まずは代理人に依頼しましょう。原則として代理人になれるのは弁護士のみですが、家庭裁判所から許可してもらえれば近親者でも代理人になれます。

調停までに代理人を立てられない場合、その相続人は欠席です。相続人が全員そろわなくても調停は実施されます。ただし連続して何度も欠席していると、調停成立の見込みがないことを理由に、不成立となってしまいます。

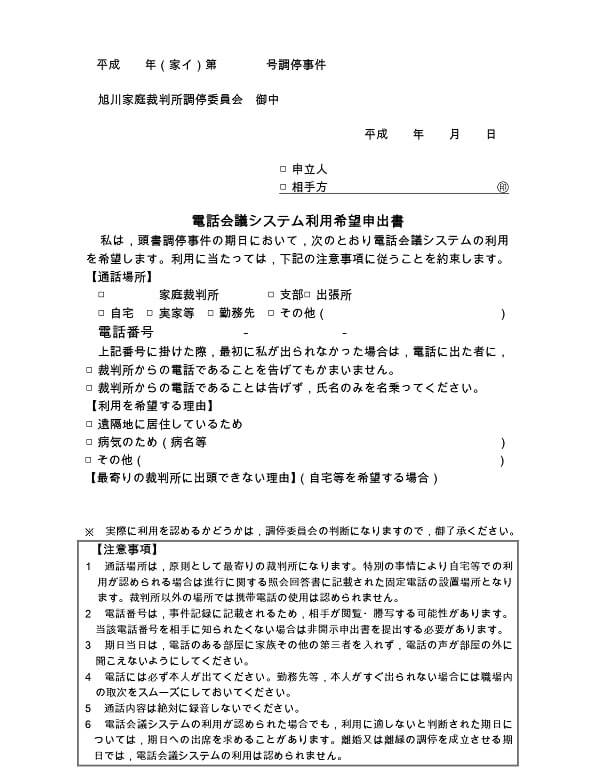

7-2.相手が遠方にいる場合は電話会議を利用

遠方の相手であれば、『電話会議システム』を利用し調停に参加できるようになりました。これまでの運用では裁判所か代理人の事務所から電話会議で参加する仕組みでしたが、現在は自宅からの参加も可能です。

ただし参加するのが確かに本人であることや録音防止など、調停が本来備えている『非公開性』を守れるよう配慮しなければいけません。そのため、ほかの人に内容が聞こえないような個室に1人で入り参加します。

電話会議システムはありますが、希望するからといって必ず利用できるとは限りません。まずは『電話会議システム利用希望申出書』を提出し、調停委員が内容を判断した上で利用の可否を決定します。

8.遺産分割調停に進む前に知っておきたいこと

なかなか進まない遺産分割について、冷静に話し合える可能性がある調停は、役に立つ仕組みです。ただし相続の手続きは遺産分割だけではありません。また万が一調停でも合意できなかった場合には、審判に移行する点も押さえておきましょう。

8-1.相続税申告の期限を意識しよう

遺産分割に頭を悩ませていると、相続に関するその他の手続きを忘れてしまいがちです。特に忘れていると負担が大きくなる『相続税』の申告は、期限である被相続人の死亡を知ってから『10カ月』以内に実施しましょう。

ただし遺産分割調停は通常であれば1年ほどはかかります。被相続人の死亡後、遺産分割協議を実施し、それから調停を申し立てることを考えると、調停成立を待っていたのでは期限内に相続税を申告できません。

期限を過ぎると無申告加算税も納める必要があります。そこで未分割のまま『法定相続分』で遺産分割したとして、相続税の申告を行いましょう。その後、遺産分割が正式に決まったら『修正申告』します。

申告期限から3年以内に修正申告をすれば、各種特例を利用した税額の軽減も可能です。

8-2.不成立の場合は審判に移行

話し合っても遺産分割が合意に至らないと判断されると、調停は不成立になります。例えば下記のようなケースです。

- 誰がどの財産を取得するかで話が平行線になっており進まない

- 評価方法に納得ができず合意できない

- 寄与分や特別受益の争いがあり話し合いでは解決しない

- 相続人が調停に参加しない

繰り返し話し合っても解決しないときや、そもそも遺産分割できる状態でないときは『遺産分割審判』へ移行します。

審判は話し合いの場ではありません。裁判官が遺産分割方法を決定し、それに従い分割します。

9.遺産分割調停で相続問題の公平な解決を

相続人だけで話し合う遺産分割協議で合意できない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てましょう。裁判官や調停委員が間に入ることで、冷静な話し合いができる可能性があります。

相続人であれば誰でも申し立てできるため、必要と感じたら行動しましょう。合意に向け積極的に動いていると、調停委員に受け取ってもらえるかもしれません。

また調停の手続きのほかに、相続税の申告も行う必要があります。被相続人の死亡を知ってから10カ月の期限内に、まずは法定相続分で申告しましょう。

相続税についての不明点は『税理士法人チェスター』に相談すると解決できるはずです。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!

相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。

慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。

そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。

税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。

相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。

※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続手続き編