遺産相続・遺産分割の弁護士費用の相場を解説|誰が払う?安くできる?

遺産相続にまつわる問題解決を弁護士に依頼した場合、弁護士費用(弁護士報酬)が発生します。

弁護士費用の相場は案件の内容によって異なり、依頼者が得られた経済的利益によっても変動します。

本稿では、弁護士費用の内訳や案件別の相場、いつ誰が払うのかについて解説します。

弁護士費用を払うのが難しい場合の対処法もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

この記事の目次 [表示]

1.遺産相続で発生する弁護士費用の内訳と相場

遺産相続に係る相談や手続きを弁護士に依頼すると、弁護士費用が発生します。

以前は「旧報酬規程」に基づいて弁護士費用が一律で定められていましたが、現在は廃止され、各事務所が自由に弁護士報酬を決めることができます。

弁護士費用の内訳は相談料・着手金・報酬金・実費・日当・手数料などに分類され、弁護士事務所や案件によって加算される内容が異なります。

まずは、これらの弁護士費用の内訳や、大まかな相場について知っておきましょう。

1-1.相談料

相談料とは、弁護士に遺産相続に係る相談をした際に発生する報酬のことです。

相談料は30分5,000円~が相場ですが、近年は初回無料の弁護士事務所も多くあります。

なお、有料相談だから丁寧に対応してくれる、無料相談だから対応が悪いといったことはありません。

1-2.着手金

着手金とは、弁護士が正式に依頼を受けた時に発生する報酬のことです。

着手金は成功・不成功に関わらず発生する「基本料金」のような費用で、依頼を取り消しても返金されることはありません。

着手金は20~30万円が目安相場ですが、案件や相続財産によっては金額が上がるケースもあります。

以下は廃止された旧報酬規程の着手金ですが、現在も参考にしている弁護士は多いため、参考程度にご覧ください。

| 経済的利益の額 | 料率 |

|---|---|

| 300万円以下 | 8% |

| 300万円~3,000万円 | 5%+9万円 |

| 3,000万円~3億円 | 3%+69万円 |

| 3億円超え | 2%+369万円 |

1-3.報酬金

報酬金とは、依頼が成功したときに発生する報酬のことです。

報酬金の金額は、依頼者が得られた経済的利益の金額(最終的に獲得した財産の合計額)に対して、予め決められた料率で計算することとなります。

以下は廃止された旧報酬規定の報酬金ですが、現在も参考にしている弁護士は多いため、弁護士報酬の参考にしてください。

| 経済的利益の額 | 料率 |

|---|---|

| 300万円以下 | 16% |

| 300万円~3,000万円 | 10%+18万円 |

| 3,000万円~3億円 | 6%+138万円 |

| 3億円超え | 4%+738万円 |

1-4.実費

実費とは、書類の代行取得などする際に弁護士が市区町村役場に支払う手数料や、収入印紙代・郵便切手代などが該当します。

実費の相場は1~5万円程度ですが、遠方での裁判などで交通費・通信費・宿泊料などが発生する場合は数十万円になることもあります。

1-5.日当

日当とは、弁護士が遠方に出張をした際に支払う費用のことです。

日当は1日あたり5万円が相場ですが、出張がなければ発生することはありません。

1-6.手数料

手数料とは、遺産相続に係る事務的な手続きのみを依頼する場合に発生する費用のことです(主に争いなしのケース)。

例えば、遺産分割協議書の作成費用や、必要書類の収集代行費用などが該当します(自分で作成もできます)。

案件によってはこれらの手数料が基本報酬に含まれる場合もあるので、相談の時点で確認しておくと良いでしょう。

1-6-1.相続人調査(戸籍収集)

相続人調査とは、被相続人の戸籍謄本を元に、誰が相続人になるのかを調査することを指します。

相続人調査を依頼する場合の手数料は、3万円程度が相場となります(依頼者が戸籍謄本を準備すれば1万円程度)。

相続人調査を自分でする方法について、詳しくは「戸籍調査で相続人を確定させる方法・手順をご紹介!」をご覧ください。

1-6-2.法定相続情報の取得

法定相続情報とは、法務局から法定相続情報を取得するサービスのことを指します。

法定相続情報の取得を弁護士に依頼する場合の手数料は、3~6万円が相場となります。

依頼者が被相続人の戸籍謄本などを取得する場合は費用が安くなりますが、戸籍謄本の代行取得を依頼する場合は費用が高額になります。

法定相続情報を自分で取得する方法について、詳しくは「法定相続情報証明制度のメリット・デメリットと利用方法を徹底解説」をご覧ください。

1-6-3.財産目録の作成

財産目録作成とは、被相続人の相続財産の詳細をまとめた書類のことです。

財産目録の作成を弁護士に依頼する場合の手数料は、3~10万円が相場となります。

これは相続財産の価額が少ない場合は費用が安くなりますが、相続財産の価額が多い場合は費用が高額になります。

財産目録について、詳しくは「相続財産目録の作成方法|はじめての人向け【Excel書式&記載例付】」をご覧ください。

1-6-4.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で話し合った内容をまとめた書類のことです。

遺産分割協議の作成を弁護士に依頼する場合の手数料は、4~10万円が相場となります(相続財産の総額によって変動)

なお、遺産分割協議書の作成は弁護士だけではなく、司法書士・行政書士・税理士にも依頼が可能で、それぞれ報酬が異なります(ご自分でも作成いただけます)。

士業別の遺産分割協議書の作成費用について、詳しくは「遺産分割協議書の作成費用は誰に頼むかで決まる-自分で作る場合の文例つき」をご覧ください。

1-6-5.自筆証書遺言の遺言書情報証明書の取得

自筆証書遺言の遺言書情報証明書とは、亡くなった人が法務局に自筆証書遺言を預けていたかどうかを確認できる書類のことです。

自筆証書遺言の遺言書情報証明書の取得を弁護士に依頼した場合の手数料は、5~10万円が相場となります(戸籍を提供した場合は1万円程度)。

自分で調べる方法について、詳しくは「遺言検索システムとは?遺言書の見つけ方。利用方法や必要書類を詳しく解説」をご覧ください。

2.遺産相続に係る弁護士費用の具体例【案件別】

遺産相続において弁護士が必要となるのは、以下のような案件が代表的です。

遺産相続に関する案件の内容によって、弁護士費用も内訳も大きく変わります。

この章で、具体例を元に、案件別の弁護士費用をご紹介するので参考にしてください。

日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬の目安」では、アンケート結果に基づいた報酬目安が紹介されているため、こちらも参考になります。

2-1.遺言書作成を依頼する場合の弁護士費用

遺言書作成にかかる弁護士費用は、10~20万円が相場です。

ただし、これは相続財産5,000万円程度の依頼人が、定型的な遺言書の作成をすると仮定しているため、必ずしも相場の範囲に収まるとは限りません。

相続財産の種類が多い・評価額の算定が難しい・相続財産の価額が多いといった場合は、その分弁護士費用も高額になるため、50万円前後になるケースもあるでしょう。

また、公正証書遺言を作成する場合は、弁護士費用とは別に「公正証書作成費用(公正役場に支払う手数料)」も発生します(手数料の詳細はコチラ)。

弁護士に必要書類の収集代行も依頼する場合は、不動産登記簿謄本や戸籍謄本の取得費などの実費も発生します。

公正証書遺言書の作成費用について、詳しくは「公正証書遺言の作成にかかる費用を解説。専門家に支払う報酬も」をご覧ください。

2-2.遺言執行を依頼する場合の弁護士費用

遺言執行を依頼した場合の弁護士費用は、40万円前後が相場です。

弁護士を遺言執行人に指名すれば、相続発生後に、その弁護士が遺言書の内容に従い相続手続きを行います。

遺言内容の説明や名義変更などのほか、相続人へ遺品の引き渡しを行うこととなります(相続登記をする場合もあります)。

しかし遺言書の内容は千差万別のため、遺言執行費用の相場もばらつきがあり、弁護士事務所によっては20万~100万円と振れ幅が大きい傾向にあります。

遺言執行者の基礎について、詳しくは「遺言執行者は必要か?遺言執行者の選任・解任方法と報酬について」をご覧ください。

2-3.相続放棄や限定承認を申立てる場合の弁護士費用

被相続人の財産を相続しない相続放棄や、財産の一部分のみを引き継ぐ限定承認を申立てる際も、弁護士に依頼するとスムーズでしょう。

相続放棄の申立てにかかる弁護士費用は、1人あたり10万円程度が相場です。

仮に複数の相続人が相続放棄をする場合は、上記の相場に人数に対して報酬が加算されますが、複数の相続人がまとめて依頼すると、弁護士費用を減額してもらえるかもしれません。

限定承認の申立てにかかる弁護士費用は、10万円以上や、着手金30万円(報酬金0円)など、弁護士費用に幅があるのが特徴です。

これは状況によって、揃える必要書類や手続きの手順が異なり、難易度に差があるためです。

相続放棄と限定承認の違いについて、詳しくは「相続の限定承認とは?検討すべきケースや手続きをわかりやすく解説」をご覧ください。

2-4.遺産分割協議の仲裁・調停・審判などにかかる弁護士費用

遺産相続がスムーズに進まなければ、弁護士に仲裁(示談交渉)を依頼しなければいけないでしょう。

相続人間で遺産分割のトラブルが発生しているとき、弁護士に仲裁を依頼すると費用は高額になります。

相続財産1億円で相続人3人の場合を仮定した場合、着手金は30万~50万円、成功報酬は100万円前後が相場です。

弁護士が仲裁をして遺産分割協議がまとまれば費用は比較的少なく済みますが、合意できなければ調停の申立てを行います。

調停となると書類をそろえなければならず、当日には弁護士も出席する必要があり、手間が増えるため費用は高額になります。

遺産分割調停や審判について、詳しくは「遺産分割協議がまとまらないときの、遺産分割調停とは?」をご覧ください。

2-5.遺留分侵害額請求をする場合の弁護士費用(請求側)

遺留分侵害額請求とは、本来なら遺産を受け取れる相続人がその権利を侵害された場合に、申立てをして最低限の遺産相続を取得することです。

遺留分侵害額請求をする場合(請求側)の弁護士費用は、依頼者が得られる経済的利益によって異なります。

例えば、遺留分として1,000万円受け取れる可能性があるなら、着手金は5%+9万円、成功報酬は10%+18万円で、合計117万円ほどかかる計算です。

なお、内容証明郵便の作成や送付のみであれば、3~5万円程度となります。

遺留分侵害額請求について、詳しくは「遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)とは?計算方法・時効・手続きの流れ」をご覧ください。

2-6.遺留分侵害額請求をされた場合の弁護士費用(被請求者側)

遺留分侵害額請求をされた場合(被請求者側)の弁護士費用は、依頼者が得られる経済的利益によって異なります。

しかし、遺留分侵害額請求をされた場合は、請求する側の弁護士費用よりも少し高めに設定されている事務所が多いです。

また経済的利益は、原則として「相手方の請求額から減額した金額」が適用されます。

3.遺産相続の弁護士費用はいつ誰が払う?

遺産相続に係る弁護士費用は、原則として「弁護士に依頼した本人」が負担することとなります。

なお、依頼者が複数人いる場合は、代表者が負担してもよいですし、全員で均等に負担しても構いません。

費用負担の決定方法は税理士に依頼するときにも同様です。法的にルールがあるわけではないため、当事者の納得のいくように決めましょう。

この章では、案件別に「いつ」「誰が」弁護士費用を払うのか…について解説します。

3-1.遺言書作成は契約時に遺言者が支払う

遺言書作成にかかる弁護士費用は、遺言書を作成する遺言者本人が負担します。

なお、弁護士と正式に契約するタイミングで、弁護士費用を支払うのが一般的です。

遺言書には自筆証書遺言や公正証書遺言など種類があり、希望によって適した種類は異なります。

依頼者が相続についての意向を伝えた上で、納得のいく提案をした弁護士に依頼するとよいでしょう。

3-2.遺言執行費用は相続人全員で相続財産から支払う

遺言者が死亡したとき、遺言執行人に弁護士を指名していたなら、弁護士が遺言書の内容に従って相続手続きを行います。

遺言執行に係る弁護士費用は、民法第1021条において「相続財産から支払う」と定められています。

なお、相続人が複数いる場合、1人が代表して負担しても、複数人で均等に分割して負担しても良いです。

3-3.相続放棄や限定承認は申立人が支払う(割り勘で負担OK)

相続放棄や限定承認にかかる弁護士費用は、基本的に依頼者である申立人が支払います。

複数人で相続放棄や限定承認の依頼をする場合は、依頼者全員で均等に負担して支払ってもよいですし、誰か1人が負担しても良いです。

なお、相続人のうち誰か1人が相続財産を引き継ぐ場合、遺産を引き継ぐ相続人が他の相続人の弁護士費用を負担するケースもあります。

3-4.遺産分割協議・調停・審判は依頼者が支払う

遺産分割協議の仲介・調停・審判にかかる費用は、依頼者本人が支払います。

例えば、兄と弟で遺産分割割合を巡って対立しており、それぞれが弁護士に依頼しているなら、個別にかかった費用をそれぞれが負担します。

また、トラブルは発生していないけれど、遺産分割のアドバイスをもらう目的で弁護士に依頼するときには、相続人間で話し合って費用負担を決定します。

なお、依頼された内容に取りかかるための着手金は契約のタイミングで支払うのが一般的で、遺産分割が終了し相続財産を引き継いだ後に成功報酬を支払います。

3-5.遺留分侵害額請求は申立人が支払う

遺留分侵害額請求について弁護士に依頼するなら、弁護士費用を負担するのは依頼人(申立人)です。

例えば、兄が弟に遺留分侵害額請求をする場合、兄と弟それぞれが弁護士に依頼しているなら、個別にかかった費用をそれぞれが負担します。

こちらも、着手金は契約のタイミングで支払い、遺留分侵害額請求が完了してから成功報酬を支払います。

3-6.トラブルの原因となった人に請求できるか【コラム】

遺産分割協議や遺留分侵害額請求の問題を弁護士に依頼する場合、相手の言い分が明らかに不当であったとしても、弁護士費用は依頼人の自己負担です。

「敗訴者負担制度」という、裁判で負けると勝った方の弁護士費用を負担しなければいけない制度もありますが、日本では敗訴者負担制度は適用されません。

相手の主張に無理があったとしても、弁護士費用は依頼した本人が支払います。

4.遺産相続の問題解決を弁護士に依頼するメリット

遺産相続に係る問題解決を弁護士に依頼する場合、弁護士費用が発生します。

しかし弁護士費用を払ってでも弁護士に依頼した方が、依頼者にとって様々なメリットがあります。

4-1.多岐にわたる相続問題に対応可能

弁護士であれば、多岐にわたる相続問題に対応が可能です。

遺産相続においては、弁護士・司法書士・税理士・行政書士など、案件によって様々な士業が関わります。

税理士は税務の専門家であり、司法書士や行政書士はすでに決まった内容を書面に起こす専門家です。

弁護士は遺産分割や遺留分侵害額請求など、依頼者の代理人として相手方と交渉ができる、唯一の士業です。

司法書士や行政書士が行う書類の作成も、全て弁護士に依頼することができます。

4-2.法的な視点から交渉を行える

遺産相続に係る問題解決を弁護士に依頼すれば、専門的な知識や実務経験を元に、解決に向けて法的な視点から交渉を行うため、スムーズに問題解決します。

4-3.作業の手間や相続人との交渉ストレスが軽減

遺産相続に係る問題解決を弁護士に依頼すれば、書類作成のための作業の手間や、他の相続人との交渉ストレスが軽減します。

遺産相続においては様々な書類の作成が必要ですが、これらの必要書類を収集したり作成したりするのは、依頼者にとって大きな負担になります。

相続トラブルに発展している場合は、弁護士が相手方と交渉をしてくれるため、スムーズに問題解決できます。

4-4.再トラブルが発生するリスクが減る

遺産分割に関するトラブルを弁護士に依頼すれば、再トラブルが発生するリスクを減らすことができます。

遺産相続や遺産分割では、様々なトラブルに発生する可能性があります。

弁護士であれば、遺産分割後に起こりがちな、別のトラブルが発生するリスクを事前に回避し、最適なアドバイスができます。

5.遺産相続の弁護士費用は安いほうがいいの?

遺産相続に係る弁護士費用は安い方がいい…とは限りません。

この理由は、弁護士費用が安いからという理由だけで依頼をして、希望通りの結果にならなければ意味がないためです。

しかし「弁護士費用はできれば安く抑えたい…」というのが、みなさんの本音ではないでしょうか。

この章では、弁護士費用をなるべく安くするために、必ずチェックしたい2つの項目についてご紹介します。

5-1.見積書の内訳を確認

複数の弁護士事務所の費用を比較するときは、必ず見積書の内訳を確認しましょう。

そして見積書に記載された「着手金」「報酬金」が相場であるか否かだけではなく、「手数料」がどの程度発生するのかも確認してください。

書類作成などの手数料が着手金に含まれる弁護士事務所もありますし、自分で書類を準備すれば手数料を節約できる可能性もあります。

5-2.「着手金無料」は要注意

複数の弁護士事務所の費用を比較するときは、「着手金無料」に注意をしてください。

たしかに「着手金無料」の弁護士は費用を抑えられそうですが、報酬金が高く設定されている可能性が高いです。

反対に、着手金はかかるけれど、報酬金は抑えられているケースもあります。

弁護士費用は、「着手金」と「報酬金」のトータルで比較をするように心がけましょう。

6.相続税から弁護士費用を控除できる?

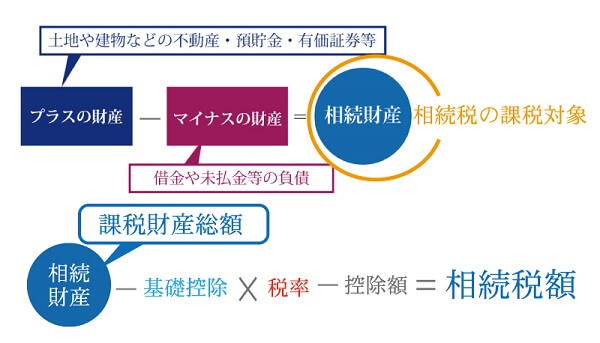

遺産相続に係る弁護士費用は、相続税の課税対象となる相続財産から控除することはできません。

相続財産から控除できるのは、マイナスの財産(借金や未払金等の負債)や葬式代のみです。

過去に弁護士に遺言執行を依頼した際の報酬を、相続税の課税対象となる相続財産から控除できるか否かが争われましたが、国税不服審判所は「相続税の計算における相続財産から弁護士費用は控除できない」と判断を下しています(平13.12.25裁決)。

相続税の計算方法について、詳しくは「相続税はいくらから?【シミュレーション付】3600万円以上は要注意」をご覧ください。

7.相続の弁護士費用が高い…支払いが難しい場合の対処法

弁護士費用は案件によって高額になるケースもあり、一括払いが難しい人もいるはずです。

支払いが難しい場合の対処法をまとめたので、参考にしてください。

7-1.無料相談を活用する

弁護士費用を抑えたい場合は、弁護士事務所の無料相談を活用しましょう。

複数の弁護士事務所の無料相談へ行って見積もりを出してもらえば、選択肢も広がります。

ただし、弁護士事務所によって、無料相談ができる時間や条件が定めれています(例:初回相談○○分など)

時間を超過すると相談料が発生することもあるので、事前に問い合わせをした上で、無料相談を利用しましょう。

7-2.分割払いや後払いの相談をする

弁護士費用の着手金を一括で支払えない場合は、分割払いや後払いの相談をしてみましょう。

遺産分割や遺留分侵害額請求は解決までに数か月かかることも多く、弁護士事務所によっては分割払いや後払いに対応している可能性はあります。

まずは初回相談で弁護士報酬を分割払いや後払いができるかどうか、確認してみましょう。

7-3.法テラスの民事法律扶助を利用する

弁護士費用の着手金を支払うのが難しい場合は、法テラスの民事法律扶助を利用するのも1つの方法です。

法テラスの民事法律扶助とは、1つの問題につき3回まで無料で法律相談(1回30分程度)を行い、必要な場合は弁護士費用(着手金や実費などにかかる費用)を立て替えてもらえる制度のことです。

しかし法テラスの民事法律扶助は、下記の条件を満たしていることが条件となりますので、ご確認ください。

民事法律扶助の利用要件

- 収入が一定額以下であること

- 勝訴の見込みを否定できないこと

- 報復や宣伝のためだけの訴えではないこと

なお、収入は下記の表に示す手取り額以下の場合が対象です。

| 家族構成 | 手取り月収の基準(東京・大阪など生活保護一級地) | 家賃や住宅ローンを負担している場合の加算限度額(東京・大阪など生活保護一級地) |

|---|---|---|

| 1人 | 18万2,000円以下(20万200円以下) | 4万1,000円以下(5万3,000円以下) |

| 2人 | 25万1,000円以下(27万6,100円以下) | 5万3,000円以下(6万8,000円以下) |

| 3人 | 27万2,000円以下(29万9,200円以下) | 6万6,000円以下(8万5,000円以下) |

| 4人 | 29万9,000円以下(32万8,900円以下) | 7万1,000円以下(9万2,000円以下) |

法テラスの民事法律扶助について、詳しくは法テラス「民事法律扶助」をご覧ください。

8.契約内容や支払い方法は事前に質問しよう

遺産相続に係る問題解決のための弁護士費用は、依頼内容によって相場が異なります。

遺産分割協議のサポートを弁護士に依頼しても、トラブルがなければすぐに終わるため、弁護士費用は少なめです。

しかし、相続人間で争いがある場合は、調停や審判に発展するケースもあるため、弁護士費用は高額になりやすいでしょう。

弁護士費用や支払い方法は弁護士によって異なりますので、契約前に質問しておけば安心です。

8-1.相続に強い法律事務所にご相談を

遺産相続に係るお悩みは、相続専門の法律事務所にご相談ください。

- ?

- 遺産分割交渉/調停/審判

- 相続人調査や相続財産調査

- 遺留分侵害額請求交渉/調停/審判

- 使い込み返還請求

- 公正証書遺言の作成

- 遺言執行

- 相続放棄

以上のような業務について、相続専門のチェスターグループの法律事務所では、多くの実績により蓄積されたノウハウを活用し、遺産相続の早期&円満解決を最大限サポートさせていただきます。

遺産相続に関してお悩みの方は、まずはお気軽にお問合せください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。

様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ

各種サービスをチェック!

\ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続法務編