遺言書が無効になる事例5つ│無効申し立て方法と対策を解説

遺言書は、自身が亡くなったときのために、残された家族にあてて遺産の分割方法などについて書き残しておくものです。

遺言書は民法で方式が定められていて、これらの方式に違反している遺言書は無効になります。

また、方式を満たしていても、本人の意思で書かれたものではない疑いがある場合などは、裁判により無効になることがあります。

この記事では、遺言書が無効になる事例と遺言書を無効にしないための対策をご紹介します。自分一人で作成できる「自筆証書遺言」は無効になる可能性が高いため、特に注意が必要です。

この記事の目次 [表示]

1.遺言書は大きく分けて2つの種類がある

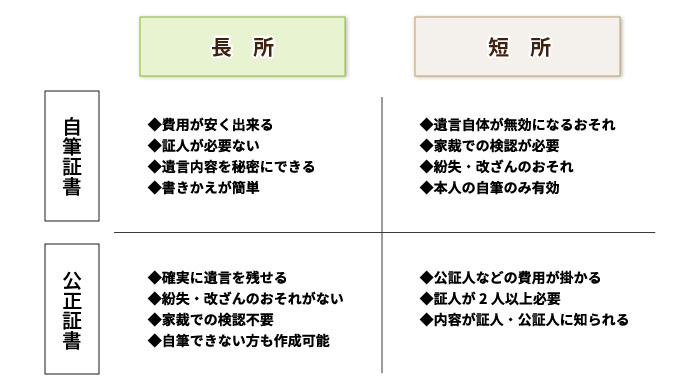

遺言書は、大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つの種類があります。このほか「秘密証書遺言」などもありますが、実例が少ないため割愛します。

自筆証書遺言は自筆で書く遺言書のことです。自分一人でいつでも書くことができますが、無効になるおそれがあるほか、自宅で保管する場合は紛失や改ざんの恐れもあります。

公正証書遺言は公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。紛失や改ざんの恐れがない一方、作成には手間と費用がかかります。

2.遺言書が無効になる5つの事例とは?

この章では、自筆証書遺言と公正証書遺言について無効になる事例をご紹介します。

2-1.自筆で書いていない

遺言書のうち自筆証書遺言は、遺言書を書く人(遺言者)の「自筆」で書かれていなければなりません(民法第968条第1項)。

たとえば、次のようなものは法的には遺言書として認められません。

- パソコンで作成したもの

- レコーダーで録音したもの

- 本文をパソコンで作成して自筆で署名したもの

- 遺言者以外の人による代筆

遺言書の代筆など、遺言者以外の人が遺言書を書くことも認められません。過去の最高裁の判決では、手が不自由な遺言者が妻の介助を受けながら筆記した遺言書が無効とされました(最高裁昭和62年10月8日)。

公正証書遺言は公証人が作成するものであり、遺言者が自筆で書く必要はありません。手が不自由などの理由で筆記ができない場合は、公正証書遺言を作成しましょう。

2-1-1.財産目録はパソコン作成・コピー添付でもよい

自筆証書遺言は、原則として全文を自筆で書かなければなりません。ただし、財産目録の部分は、署名・押印など法律上の要件を満たしたうえで、パソコンで作成した目録や通帳等のコピーを添付することが認められています(民法第968条第2項)。

2-2.遺言の日付がない、または特定できない

遺言書には作成の日付を記載する必要があります(民法第968条第1項)。遺言書が複数あってそれぞれ内容が異なる場合は、新しい遺言書の内容が有効とされるため、日付の記載が重要です。

日付が書かれていなければ、その遺言書は無効になります。また、「令和○年○月吉日」といったように、日付が特定できない書き方も無効になります。

日付が特定できれば、「私の満○歳の誕生日」という記載でも認められると考えられています。しかし、無用の混乱を避けるために、遺言書の日付は「令和○年○月○日」という形式で書くようにしましょう。

○:令和7年1月10日

△:私の満75歳の誕生日 など

×:令和7年1月吉日 など

2-3.署名・押印がない

自筆証書遺言には、遺言者の氏名の記入と押印も必要です(民法第968条第1項)。遺言書に署名と押印がない場合は、その遺言書は無効になります。

署名については、戸籍上の氏名のほか、遺言者と同一であることがわかれば、生前使用していた芸名や通称、ペンネームを記載した場合でも有効となる可能性が高いといえます。なお、混乱を避けるため、本名で署名した方がよいでしょう。

押印する印鑑については、特に種類の定めはなく、実印、認印、拇印のいずれでも構いません。ただし、本人が作成したことを確認できるという意味では、実印を押印することをおすすめします。

2-4.複数人による共同遺言である

夫婦のどちらか一方が亡くなったときに財産をすべて他方に相続させるという内容であれば、夫婦でまとめて一通の遺言書にしたいという方もおられるでしょう。

しかし、たとえ夫婦であっても、一通の遺言書に複数人の遺言を書くことは認められません(民法第975条)。

複数人による共同遺言には、次のような弊害があるためです。

- ある遺言者が死亡すると、他の遺言者は遺言を撤回できなくなる。

- ある遺言内容が要件を満たさない場合、他の遺言内容の有効性の判断が複雑になる。

複数の人が同じ内容の遺言をする場合でも、それぞれ別々の遺言書として作成する必要があります。

なお、過去の裁判では、2つの遺言書が綴り合わされていても容易に切り離せる場合には、その遺言書は共同遺言とはならず有効とされています。

2-5.遺言者本人の意思ではない

遺言書の内容が本人の意思によるものでなければ、その遺言書は無効になります。

過去の裁判では、遺言者に十分な判断能力がなかった場合に、遺言書が無効になっています(松山地裁平成17年9月27日)。

たとえば、遺言者が認知症で意思表示が十分にできない場合は、自筆で遺言書を書くことはできないと考えられます。そのような状況で書かれた遺言書は他人が偽造した疑いがあるとして、有効か無効かが裁判で争われることになります。

また、公正証書遺言でも、本人の意思であるかどうかをめぐって争いになることがあります。

3.遺言書を無効にしたい場合の手続き

遺言書が無効であるかどうかは、明らかな形式の不備(パソコンで作成した、署名・押印がないなど)でない限り、自動的に決まるものではありません。遺言書が無効であることについて相続人の誰かが主張することから、有効・無効の検討が始まります。

遺言書が無効であることを主張する手段としては、相続人どうしの協議(遺産分割協議)、遺言無効確認請求調停、遺言無効確認請求訴訟があります。

3-1.相続人どうしの協議(遺産分割協議)

相続人や受遺者(遺言により財産を受ける人)の全員が合意すれば、遺言とは異なる方法で相続することができます。遺言書を無効にするというよりは、遺言書をあえて無視するという方法です。

もし、相続人や受遺者の間で話し合う余地があって、遺言書に明らかな形式の不備があれば、全員で遺産分割協議を行って解決を図ることができます。

3-2.遺言無効確認調停

相続人や受遺者の間で話し合う余地がない場合や、話し合ったものの解決の見込みがない場合は、裁判所での手続きにより解決を図ります。

はじめに、家庭裁判所に「遺言無効確認調停」を申し立てます。調停は裁判とは異なり、第三者である調停委員の仲介で、話し合いにより解決を図ります。

遺言無効の確認は原則として、裁判を起こす前に調停を経なければなりません(調停前置主義)。ただし、調停で解決できない場合が多いため、実務では最初から地方裁判所に訴訟を起こすこともあります。

3-3.遺言無効確認訴訟

調停で解決できない場合は、地方裁判所に「遺言無効確認訴訟」を起こします。

訴訟では、無効を訴える人が原告、それ以外の相続人・受遺者が被告となります。原告・被告双方の主張や証拠をもとに、裁判官によって遺言書の有効・無効が判断されます。

原告と被告のどちらか、あるいは双方が判決内容に納得できない場合は、上級裁判所に控訴、上告します。訴訟が最高裁判所まで進むと、解決まで相当長い期間がかかります。

3-3-1.訴訟に必要なもの

自筆証書遺言の偽造が疑われるときは、年賀状や手紙など遺言者の筆跡がわかるものを準備します。

遺言者に判断能力があったかどうかを争うときは、当時の医師の診断書やカルテ、介護認定を受けるための資料などを準備します。

4.遺言書を勝手に開封した場合はどうなる?

民法では、封印のある遺言書について、家庭裁判所において相続人等の立会いがなければ開封できないと定められています(民法第1004条第3項)。

この規定には罰則もあり、家庭裁判所以外で遺言書を開封した場合は、5万円以下の過料に処されます(民法第1005条)。

しかし、封がされている遺言書を勝手に開封しても、それだけで遺言書が無効になることはありません。この点は、「遺言書を勝手に開封したら無効になる」と誤解されていることが多いので注意が必要です。

また、自筆証書遺言(法務局で保管しているもの以外)と秘密証書遺言は、開封する前に家庭裁判所で検認を受ける必要があります(民法第1004条第1項)。勝手に開封した場合と同様に、検認をしなかった場合にも5万円以下の過料があります(民法第1005条)。

検認では、遺言が有効であるかどうかの判定はされません。あくまでも検認した後の偽造や変造を防ぐことを目的にしています。検認について詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。

自宅で遺言書を見つけたら検認が必要!検認手続きについて解説します

5.遺言書を無効にしないための対策

遺言書が有効であるか無効であるかが争われると、解決までに長い年月がかかります。残された家族のために書いた遺言書がトラブルを生んでしまっては、せっかくの努力も無駄になります。遺言書を書くときは、無効にならないように注意することが大切です。

5-1.自筆証書遺言の注意点

自筆証書遺言は、形式不備で無効になる事例が多いです。

自筆証書遺言ではなく、より確実な公正証書遺言を作成することが一番の対策です。しかし、他人に遺言の内容を知られたくないなど、自筆証書遺言を書きたい事情もあるでしょう。

自筆証書遺言の書き方についてはネットや書籍などで数多くの解説があり、それらを参考にすることができます。次の記事では自筆証書遺言の書き方について詳しく解説しているので、参考にしてください。

【自分で作成する人向け】自筆証書遺言の書き方パーフェクトガイド

5-2.公正証書遺言の注意点

公正証書遺言は形式上の不備で無効になることはありません。ただし、遺言者に判断能力がなかったと判断された場合は無効になることがあります。

事情があって、軽度の認知症など判断能力が疑わしい状態で公正証書遺言を作成する場合は、医師の診断を受けて診断書を発行してもらうことをおすすめします。遺言書が有効か無効かは裁判で判断されることになりますが、医師の診断書は作成したときの遺言者の判断能力を示す証拠となります。

公正証書遺言の作成について詳しいことは、次の記事を参考にしてください。

【専門家にお任せしたい人向け】公正証書遺言の書き方パーフェクトガイド

5-3.早めに遺言書を書くことも重要

自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、遺言者に十分な判断能力がなければ遺言書は無効となります。

高齢になると判断能力は徐々に衰えていきますが、その程度には個人差があります。認知症がいつ発症するかといったことも、事前にわかるものではありません。

遺言書は、判断能力が十分なうちに早めに作成することをおすすめします。

6.遺言書の作成を含めた相続対策は専門家にご相談ください

ここまで、遺言書が無効になる事例と、無効にするための手続きのほか、無効にしないための対策をご紹介しました。

遺言書は残された家族が円満に相続できるように書くもので、無効になってはせっかくの努力も無駄になってしまいます。無効にならないよう、専門家に依頼して作成するとよいでしょう。

また、遺言書の作成は相続対策の一環で行われることが多いと思います。その相続対策を行う前に、「本当にその方針でよいのか?」ということを確認するためにも、一度専門家に相談してみることをおすすめします。

税理士法人チェスターをはじめとする相続専門のチェスターグループでは、遺言書の作成だけでなく、誰にどの財産を相続させるかの検討など、生前に行う相続対策を幅広くサポートいたします。

遺言による生前対策をお考えの方は、相続専門のチェスターグループにご相談ください。

【関連記事】

遺言書の偽造を疑われたらどうする?実際の判例と防ぐ方法を解説

【遺言書の書き方】相続のプロが無効にならない方法を解説

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

公正証書遺言の作成ならチェスターにお任せ下さい

「遺言があれば、相続発生後の多くの争いを防ぐことができます。

さらに、相続発生後の手続きもスムーズに進めることができ残された方の負担が大幅に軽減されます。

チェスターグループでお客様の大切な遺言作成のサポートをお手伝いさせて下さい。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続法務編