分割相続とは?分割方法・流れや揉めないための注意点も

分割相続は協働相続とも呼ばれ、複数の相続人の間で協働して相続財産を分ける行為です。

広大な農地を子孫に分け与えることが多かった鎌倉時代に、主流とされた制度です。分割相続は内容によって、現物分割、換価分割、代償分割の3つに分かれます。一般的な相続における分割相続の方法は、遺言の作成、もしくは遺産分割協議の実施が考えられます。遺言が存在しないと遺産分割協議で揉めてしまう可能性もありますが、円満に手続を進めるには相手の立場に立った温かいコミュニケーションが重要です。本記事を読めば分割相続についての理解が深まり、円満に遺産分割協議をおこなうためのコツもわかるようになるでしょう。

この記事の目次 [表示]

1.分割相続とは-相続人が複数いる場合に各自分割して相続すること

被相続人の遺産について、複数の相続人間で分割して相続することを分割相続といいます。法定相続人が1人の場合や、遺言書のとおりに相続する場合は遺産の分割は不要です。

相続が発生すると、相続人は原則として被相続人の権利義務を全面的に承継するため、すべての財産を相続します。被相続人の預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も引き継がなくてはなりません。

法定相続人が複数いる場合、相続財産はそれぞれの法定相続分による共有(共同相続)状態となります。しかし、共有状態では各相続人が財産を自由に処分できません。共有状態となった相続財産を相続人間の協議によって分割し、財産を相続する人を決めることで、各相続人が自由に処分できるようになるのです。法定相続人全員の同意が必要ですが、各相続人の法定相続分と異なる割合での遺産分割ができます。また、遺言書がある場合でも、法定相続人(または受遺者)全員の同意があれば、遺言書と異なる割合での分割が可能となるのです。

1-1.単独相続は1人の相続人がすべての財産を相続する

被相続人の遺産について、1人の相続人がすべて相続することを単独相続といいます。

例えば、法定相続人が1人の場合や、相続放棄や相続欠格、排除などで1人の相続人が相続になった場合などは、単独相続になります。

1-2.分割相続は鎌倉時代に主流となり、室町時代には家督相続へと移行した

分割相続は鎌倉時代において主流となっていましたが、室町時代に家督相続へ移行しました。

鎌倉時代初期は大規模な農地開拓を進めるために、多くの相続人に財産を分け与えることのできる分割相続をしていました。しかし、後期になると家の財産が分散されすぎてしまい、生活に困窮する人が増え、相続人間で争いが発生するようになってしまったのです。

鎌倉時代の反省により、室町時代には相続人が複数いる場合でも、1人のみがその家の財産を相続する「家督相続」の制度が確立されるようになりました。家督相続の制度は昭和まで続くことになりますが、敗戦や家族制度の変化を経て現代の分割相続制度が誕生したのです。

2.分割相続の3つの種類-現物分割・換価分割・代償分割

分割相続には以下3種類の分割方法があります。

| 分割相続の種類 | 方法 |

|---|---|

| 現物分割 | 現物の遺産を現金に換えずにそのまま分け合う方法 |

| 換価分割 | 現物の遺産を売却して現金に換えてから分け合う方法 |

| 代償分割 | 特定の相続人が遺産を現物のまま相続して、代わりに他の相続人に現金または現物を与える方法 |

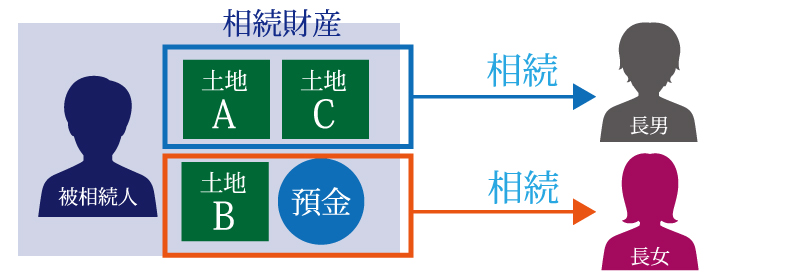

2-1.財産の性質を維持したまま相続する現物分割

現物分割とは、現物の遺産を現金に換えずにそのまま分け合う分割方法のことをいいます。現物の遺産の価値がそれぞれ異なっていても、相続人全員の同意があれば現物分割ができます。

▲現金に変えずに分け合う現物分割

2-1-1.遺産分割をスムーズに終わらせたいときにおすすめ

遺産分割をスムーズに終わらせたいときは、現物分割をおすすめします。現物をそのまま分割するため、不動産や株式など現物を売却し現金化する必要がなく、手続が簡単に進む可能性があるためです。以下のケースの場合は、現物分割を検討してみましょう。

現物分割がおすすめのケース

- 遺産の大部分が現金や預金である

- 遺産の種類が多く現物でも公平に分割できる

- すべての相続人が現物分割について納得している

参考:相続時の現物分割・共有物の現物分割を相続税の専門家が詳しく解説|税理士法人チェスター

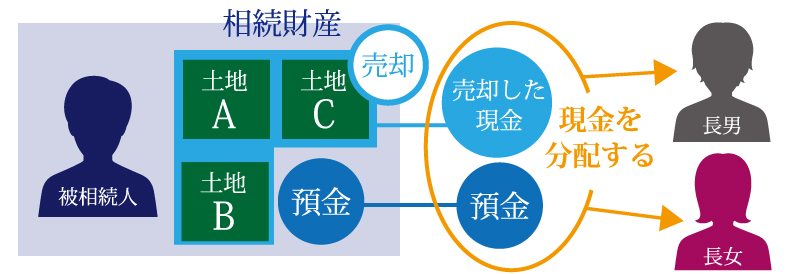

2-2.金銭以外の財産を金銭に分けて相続する換価分割

換価分割とは、現物の遺産を売却して現金に換えて、その現金を相続人同士で分割する方法のことをいいます。例えば、被相続人が所有していた土地を売却し、売却で得た現金を相続人間で分けた場合は、換価分割です。

▲現金に変えて分け合う換価分割

2-2-1.法定相続分通りに遺産を分割したいときにおすすめ

法定相続分のとおりに均等に遺産を分割したい場合は、換価分割をおすすめします。不動産や有価証券、美術品などはそれぞれの価値が異なるため、相続人同士で均等に分け合うのが困難なためです。遺産に現金以外のものが多く法定相続分での分割が難しい場合は、換価分割を検討してみましょう。

参考:換価分割とは?遺産分割協議書の書き方や譲渡所得税等の税務 |税理士法人チェスター

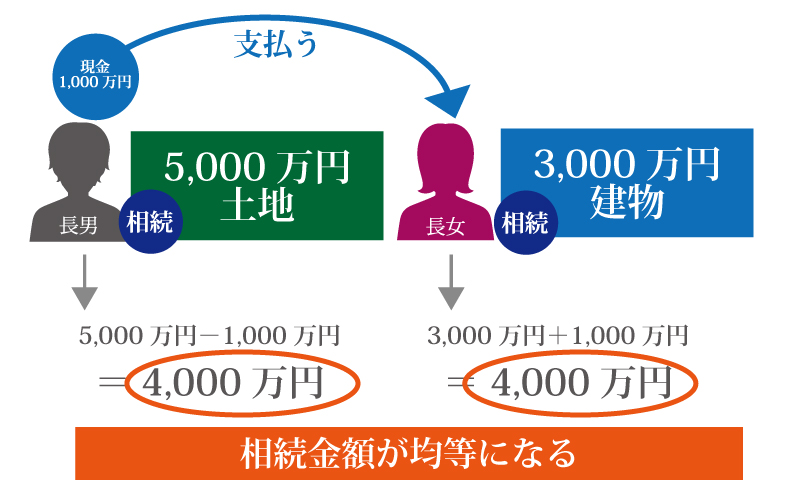

2-3.他の相続人に対して一定の代償財産を交付する代償分割

代償分割とは、特定の相続人が遺産を現物のまま相続して、代わりに他の相続人に現金または現物を与える分割方法のことをいいます。例えば、法定相続分より価値の高い不動産を相続した相続人が、法定相続分より価値の低い不動産を相続した相続人に、代償金として差額分の現金を支払った場合は代償分割です。

▲そのまま相続してから別の相続人へ現金や現物を分ける

2-3-1.法定相続分通りの相続が難しい場合におすすめ

法定相続分のとおりに相続が難しい場合は、代償分割をおすすめします。法定相続分より多く相続分を取得した相続人が、法定相続分より少なく相続分を取得した相続人に対し、代償金や現物を与えることで、各相続人間の相続分を平等にできるためです。

遺産に不動産が多く各相続人間で平等な分割が難しい場合は、代償分割を検討してみましょう。

参考:代償分割とは?遺産を分割する方法や相続税の課税価格の計算方法|税理士法人チェスター

3.分割相続の方法は遺言と遺産分割協議の2つがメイン

分割相続は、遺言と遺産分割協議の2つの方法がメインです。

遺言書がある場合は、原則遺言書の内容にしたがって分割相続をします。遺言書がなく相続人が複数いる場合や、遺言書の内容と異なった内容で遺産分割する場合は、遺産分割協議をします。

3-1.遺言は被相続人の意思を忠実に反映できる制度

遺言書の形式が正しく法的に有効なものであれば、法定相続分よりも遺言の内容が優先されるため、遺言書によって被相続人の意思を忠実に反映できます。

遺言書があることで、相続財産の調査や遺産分割の負担の軽減が可能です。また、相続人間のトラブル防止につながる場合もあるのです。

遺言書については次の記事を参考にしてください。

遺言書にはどんな効力がある?効力を持たせるための注意点も解説

3-2.遺産分割協議は相続人全員の同意を得られる制度

遺言書がない場合や遺言書と異なる内容で遺産分割をしたい場合は、法定相続人同士で遺産分割について協議し、決定した内容で遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書は、法定相続人(または法定相続人以外の受遺者を含む)全員で決定した内容をまとめ、法定相続人全員が実印を押印し合意したことを証明することで法的効力を持つことになります。以下のようなケースに該当する場合は、遺産分割協議書が必要です。

相続手続で遺産分割協議書が必要になるケース

- 不動産の相続登記をする場合

- 相続税の申告をする場合

- 預金口座が多い場合

- 相続人間でのトラブルが予想される場合

遺言書のとおりに遺産分割する場合や法定相続人が1人の場合は、遺産分割協議書の作成は不要です。

遺産分割協議書については次の記事を参考にしてください。

遺産分割協議書は必要?不要?必要な場合の作成手順も解説

3-3.遺産分割協議がまとまらないときは調停や審判手続も可能

遺産分割協議が相続人の間でまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることになります。遺産分割調停は調停委員会が加わり、話し合いによる合意を目指す方法です。遺産分割調停において合意できなければ「遺産分割審判」を申し立てることになります。遺産分割審判では裁判官が遺産分割方法を決定し、それに従い分割します。

4.遺産分割協議で骨肉の争いを起こさないための注意点

相続人間で遺産分割協議がまとまらず、骨肉の争いに発展してしまうケースもあります。遺産分割の話し合いがスムーズに進むよう、以下の点に注意することが大切です。

遺産分割協議で争いを起こさないためのポイント

- あらかじめ相続の割合や財産の取り扱いを決めておく

- 普段から相続人間でしっかりとコミュニケーションを図る

- 遺産分割協議では相手の立場に立って話をする

4-1.あらかじめ相続の割合や財産の取り扱いを決めておく

生前に被相続人の意思を事前に伝え、相続の割合や財産の取り扱いを決めておくことで、相続トラブルを回避できる可能性があります。

相続財産が少ないケースでも相続人間で揉める場合もあるため、うちは関係ないだろうと思わずに、生前から財産の扱いなどを話し合っておくことが大切です。

4-2.普段から相続人間でしっかりとコミュニケーションを図る

普段から相続人間での連絡を取り合い、遺産分割協議の合意に向けてコミュニケーションを図りましょう。コミュニケーションが不足しているとお互いの気持ちがうまく伝わらず、その結果不信感が募り争いの原因となる可能性があるためです。

また話し合いをする場合は、内容を文章に残しておき、相続人間で確認をしておきましょう。あとで言った言わないの争いを避けることができます。

4-3.遺産分割協議では相手の立場に立って話をする

遺産分割協議では話し方に気を付けましょう。相手の立場に立って話をすることが大切です。しかし、相手の都合ばかりを尊重してしまうと、自分の主張が受け入れられず損をしてしまう可能性もあります。

また、相手が無理な主張をしてきた場合も感情的にならず、落ち着いて話をしましょう。自分が正しい主張をしても、言い方が悪いと受け入れられないこともあるためです。相手の気持ちを考えながら話すことが、遺産分割協議の合意につながります。

5.遺言や遺産分割協議書の作成をおこないスムーズな分割相続を

分割相続の方法は、遺言の作成、もしくは遺産分割協議の実施が考えられます。相続人が複数いる場合、遺言書が存在しないと遺産分割協議で揉めてしまう可能性もあるのです。そのため、生前のうちに相続人に迷惑をかけないよう対策しておきましょう。

また、遺産分割協議をする場合は、相手の気持ちを考えながら円満に進められるよう、相続人間でコミュニケーションを取ることが大切です。相続人間のトラブルを防ぎ、スムーズな分割相続を進めるためには専門家への相談をおすすめします。

遺言書や遺産分割協議書の作成が不安な場合は、ぜひ一度司法書士法人チェスター、税理士法人チェスターにお問い合わせください。相続の専門家が一人ひとりの悩みに寄り添った対策方法をご提案いたします。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。

様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ

各種サービスをチェック!

\ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続法務編