遺言書の効力とは?有効期間や無効にしないための注意点を解説

遺言書は、遺産相続や相続人の指定、さらには特定の人に遺産を与える「遺贈」など、遺言者の意思を法律的に反映する重要な役割を果たします。しかし、せっかく作成した遺言書にもかかわらず、記載内容や形式の不備によって無効になるケースも少なくありません。

遺言書を正しく活用すれば、相続のリスクを軽減し、残された家族を守ることもできます。そこで、本記事では遺言書に関する効力の具体例や注意点、そして無効にならないための作成方法を解説します。

この記事の目次 [表示]

1.遺言書の7つの効力とは

遺言書に記載して法的な効力がある事項は、財産の相続に関することや人の身分に関することなど、主に次の7つがあげられます。

ここからは、それぞれの効力について詳しく解説していきます。

1-1.特定の人に多く相続させるなど相続分を指定する

相続人が相続できる遺産の取り分(法定相続分)は、民法で定められています(民法第900条)。このため、特別な事情がない場合においては、法定相続分に近い割合で遺産分割を目指すケースが一般的といえるでしょう。

一方、遺言書では法定相続分にかかわらず相続人の取り分(相続分)を自由に指定することができます(民法第902条第1項)。法定相続分とは異なる割合を指定するほか、すべての遺産を特定の一人に相続させることもできます。

ただし、相続人には遺産を相続できる最低限の割合(遺留分)があります(民法第1042条)。遺留分を無視して相続分を定めた場合でも遺言の効力はありますが、のちにトラブルを招く恐れがあるため注意が必要です。詳しくは、「6.遺言書に納得できない!不公平な内容の遺言書への対応策とは」で解説します。

1-2.遺産分割の方法を指定する

遺言書では、相続人の相続分を指定するだけではなく、遺産分割の方法を指定することもできます(民法第908条)。遺産分割の方法を指定するというのは、誰がどの財産を相続するかを指定することです。たとえば、「自宅は長男に相続させ、預金は長女に相続させる」というように、財産ごとに誰が相続するかを指定します。

遺産分割は、現物分割、代償分割、換価分割及び共有分割があります。

1-3.相続人以外の人や団体に遺産を与える(遺贈)

亡くなった人の遺産は、基本的に相続人が相続します。しかし、遺言書では、相続人以外の人や団体等に遺産を与えることができます(民法第964条)。このように、遺言書で亡くなった人の財産を、法定相続人以外の人に受け継がせることを「遺贈」といいます。

たとえば、婚姻関係のない内縁の夫や妻は相続人になりませんが、遺言書で指定すればこれらの人に財産を残すことが可能です。また、遺産を法人や団体などに寄付するよう指定することもできます。

法人や団体によっては、遺贈を受け付けていなかったり、寄付できる遺産の種類が限定されていたりするケースも多いため、遺言書を作成する前に確認しておくとよいでしょう。

遺贈については、下記の記事で詳しく解説しています。

(参考)遺贈とは?相続との違いや注意点、包括遺贈と特定遺贈について解説

1-4.特定の人に相続させない(相続廃除)

遺言書は誰に何を相続させるかだけではなく、特定の相続人の相続権を剥奪させることもできます(民法第892条)。これを「相続廃除」といいますが、誰に対しても簡単に相続廃除できるわけではありません。

相続廃除が認められるのは以下の要件に当てはまる場合です。

- 被相続人となる人を虐待した

- 被相続人となる人に対して重大な侮辱をした

- 相続人となる人が著しい非行をした

相続廃除をするためには生前に家庭裁判所に申し立てますが、遺言書で相続廃除の意思表示をすることも可能です。遺言書で相続廃除をする場合は、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てます(民法第893条)。

相続廃除ができる条件や手続きについては、下記の記事をご覧ください。

(参考)相続廃除で相続させたくない相続人の権利をはく奪できる?

1-5.遺言執行者を指定する

遺言書では、遺言書で定めた事項を実行する遺言執行者を指定することもできます(民法第1006条)。遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実行するための手続きなどを行う義務と権限を持つ人です。

遺産相続では預金口座の解約や相続登記などの手続きがたくさんあるため、遺言執行者を決めておくと相続がスムーズに進められるでしょう。

自分で決められない場合は、利害関係のない第三者に決めてもらうこともできます。

なお、遺言書で相続廃除や子の認知を行う場合は、遺言執行者を指定する必要があります。

遺言執行者について詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。

(参考)遺言執行者とは?権限や報酬・選任が必要なケースを解説

1-6.非嫡出子(婚外子)を認知する

遺言書では、非嫡出子(婚外子)を認知することができます。遺言書で認知された子は被相続人との親子関係が認められ、相続人として遺産を相続することができるようになります。

非嫡出子を認知するためには、生前に市区町村役場に届け出をするのが一般的です。ただし、生前の認知は家庭内に問題を起こす可能性もあるため、遺言書で認知することも認められています(民法第781条第2項)。

遺言書で非嫡出子を認知する場合、遺言執行者が市区町村役場に届け出ます(戸籍法第64条)。

(参考)

婚外子(非嫡出子)がいる相続│相続割合やトラブル対策を解説

“遺言認知”とは?遺言による認知の効力・遺言の記載例を解説!

1-7.未成年の相続人に後見人を指定する

自身が死亡したときに未成年の相続人に親権者がいなくなる場合には、遺言書で未成年後見人を指定することができます(民法第839条)。

未成年後見人とは、親権者となる人がいない未成年者に対して、未成年者の監護養育、財産管理、契約などの法律行為を行う法定代理人です。

また、遺言書では、未成年後見人を監督する未成年後見監督人を指定することもできます(民法第848条)。

(参考)未成年後見人とは

1-8.その他効力がある事項

遺言書では上記のほか、一定期間の遺産分割の禁止、保険金受取人の変更、特別受益の持ち戻しの免除、祭祀承継者の指定などができます。

1-8-1.遺産分割を一定期間禁止する

遺言書では、死亡のときから5年を超えない範囲で遺産分割を禁止することができます(民法第908条)。

遺言書で遺産分割を禁止するケースの代表例は次の2つです。

- 未成年の相続人が成人するまで待つ場合

- すぐに遺産分割すると相続人どうしで揉めると予想される場合

ただし、相続税の申告が必要な場合でも申告期限を延長することはできません。この場合は、一旦遺産を法定相続分で分割したと想定して、相続税の申告と納付を行います。遺産分割の禁止期間が終わったあとは、正式に遺産分割をした結果をもとに、各自の配分に応じて修正申告を行います。

(参考)遺産分割の禁止とは?遺産分割が禁止されるケースと方法

1-8-2.保険金受取人を変更する

遺言書では、保険金の受取人を変更することができます(保険法第44条第1項、第73条第1項)。

ただし、相続人が遺言書を開封するまでは受取人の変更について知らされていない場合、保険会社や契約上の受取人を巻き込んだトラブルになる可能性があります。

1-8-3.特別受益の持ち戻しを免除する

遺言書では、特別受益の持ち戻しをしないよう定めることができます(民法第903条第3項)。「特別受益」とは、ある相続人が生前に贈与された財産のことです。通常、特別受益の財産は遺産に持ち戻して遺産分割を行いますが、遺言書によって持ち戻しを免除することが可能です。

特別受益があった人は相続分から特別受益の財産を差し引きますが、このように計算すると遺産を受け取れない場合があります(民法第903条第1項、同第2項)。

遺言書で特別受益の持ち戻しを免除すれば、特別受益があった人も遺産を受け取れるようになります。

1-8-4.祭祀承継者を指定する

遺言書では、祭祀承継者を指定することができます。祭祀承継者とは、故人に代わって先祖をまつり、墓や仏壇、神具などを承継する人です。誰が承継するかは慣習に従って決めますが、遺言書で指定した場合は、その指定された人が承継します(民法第897条第1項)。

2.遺言書の効力が認められない4つの内容

遺言書に書くことができるものの、法的な効力はない内容もあります。法的な拘束力がないとはいっても、書く意味がないというわけではありません。残された方に遺言者の希望や思いを伝えるという意味では、効力が認められなくても書く意味はあるでしょう。

法的な効力がない内容については、エンディングノートに書いたり生前のうちに家族会議を開いて伝えたりすることも可能です。どのように伝えるのが適しているのかを含め、遺言書の効力が認められない内容の代表例を4つご紹介します。

2-1.養子縁組・結婚・離婚に関する指示

遺言書は、養子縁組・結婚・離婚に関する指示については効力を持ちません。残された家族の誰かに対して養子縁組や結婚・離婚についての希望を書いたとしても、それはあくまでも遺言者の思いという形で伝わります。ただし、非嫡出子の認知に関しては、遺言書が効力を持ちます。

2-2.家族への願い

遺言書に家族への願いや思いを書いても、法的な効力はありません。しかし、法的な効力がないからといって、書いてはいけないというわけではありません。

遺言書には「付言事項」と呼ばれる追伸のようなものがあり、そこに家族への思いを書くことができます。付言事項に遺言者の希望や思いを書くことで、残された家族が遺言書の内容を納得しやすいというメリットもあります。

また、家族への思いや感謝の気持ちを伝えたい場合は、エンディングノートに書き残すのもよいでしょう。エンディングノートとは、自分に万が一のことがあったときに家族に伝えたい事柄や必要事項を書き込むノートのことです。遺言書とは異なり法的な効力はありませんが、形式にとらわれず自由に思いを書き残すことができます。

2-3.遺言者が営んでいた事業の継承方法や方針など

遺言者が営んでいた事業の継承方法や方針などについて遺言書に書いても、法的な効力がありません。

ただし、特定の誰かに事業の後継者になってもらいたい場合、自社株や事業用地など事業にかかわる財産を後継者候補に相続、もしくは遺贈をすることは可能です。事業の継承を希望する場合は、生前のうちに後継者候補や相続人と話し合ったうえで、遺言書を作成するとよいでしょう。

2-4.臓器提供についての希望

遺言書は、臓器提供の希望については法的な効力がありません。臓器提供について希望がある場合には、マイナンバーカードの表面の「臓器提供意見」、運転免許証の裏面の「臓器提供の意思表示」、インターネットの「意思登録サイト」もしくは臓器移植ネットワークの「意思表示カード」を利用すると法的に意思表示できます。

3.遺言書が効力を持つ期間はいつから?期限はある?

作成した遺言書は遺言者が亡くなるまでは効力を持ちません。また、遺言書は遺言者の意思でいつでも自由に変更・撤回することができます。

ここでは、遺言書が効力を持つ期間や期限について解説します。

3-1.遺言書の効力開始日と期限

遺言書の効力開始日は、遺言書を作成した人(遺言者)が死亡した日です(民法第985条第1項)。遺言書に有効期限はないため、数十年前に書かれた遺言書であっても、それよりも新しい遺言書がなければ効力が続きます。また、新しい遺言書があったとしても、古い遺言書に内容が抵触していなければ効力を失うことはありません。

ただし、新旧の遺言書で内容が抵触している場合は、その事項について古い遺言書は撤回されたとみなされて、新しい遺言書が効力を持ちます(民法第1023条第1項)。

3-2.遺言書が効力を失うケース

遺言書の内容について効力を失うケースもあります。効力をなくすのは主に次の3つのケースが考えられます。

3-2-1.遺言書を破棄する

遺言書の効力を失う最も簡単な方法は、遺言書を破棄することです。遺言者自身が保管する自筆証書遺言と秘密証書遺言は破棄することで遺言書の効力をなくすことができます。しかし、公正証書遺言は公証役場に預けているので破棄することはできません。

3-2-2.新しい遺言書を作成する

新しい遺言書を作成すれば、古い遺言書の効力はなくなります。ただし、自動的に効力がなくなるのは古い遺言書と矛盾する箇所のみです。

そのほか、新しい遺言書に「以前作成した遺言書はすべて取り消す」という旨を明記することで、古い遺言書を失効させることもできます。

3-2-3.取り消すことを示す文言を記入する

遺言書の一部を失効させたい場合には、部分的に取消や変更することを示す文言を作成済みの遺言書内に記入します。ただし、取消や変更をする場合は、定められた方法で行わなければ有効になりません。一部を訂正する場合でも、遺言書を新しく作成し直したほうがよいでしょう。

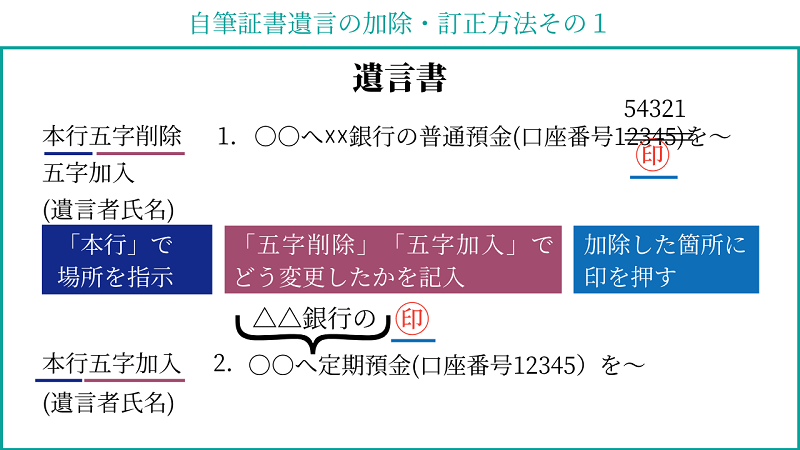

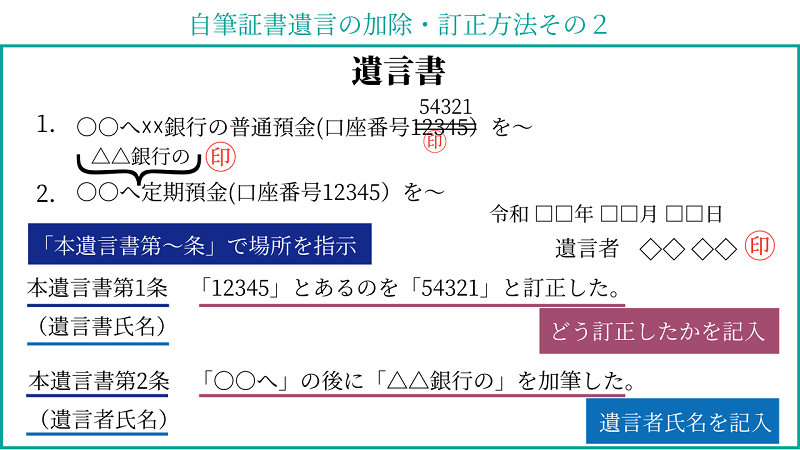

遺言書を部分的に取り消したり変更したりする場合の方法は、「5-6.加筆・訂正の方法にも決まりがある」で詳しく解説しています。わかりやすい図解もあるので、ぜひご確認ください。

4.作成する前に知っておきたい!遺言書の種類

遺言書は、その作成方法や作成する状況によってさまざまな種類があります。作成する前にそれぞれの遺言書の特徴やメリット・デメリットを知っておくと、どの種類の遺言書が適しているのかがわかるでしょう。

実際には「普通方式遺言」である「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」のどちらかで作成されることがほとんどです。なぜこの2種類がよいのかを踏まえながら、遺言書の種類について解説します。

4-1.普通方式遺言

一般的な方式の遺言書は、普通方式遺言と呼ばれます。普通方式遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります(民法第967条~第975条)。

4-1-1.自筆証書遺言

自筆証書遺言はすべて自筆で作成する遺言書です。自分ひとりで簡単に作成できる、証人や立会人が不要で費用がかからない、遺言の内容を秘密にできるといったメリットがあります。

一方、書き方を間違えて無効になる恐れがある、保管方法によっては家族に見つけてもらえないといったデメリットもあります。

なお、2020年(令和2年)7月10日から始まった「自筆証書遺言書保管制度」によって自筆証書遺言は法務局に預けられるようになりました。法務局に預けることで、自筆証書遺言を紛失したり発見されなかったりというデメリットが緩和されます。

(参考)

自筆証書遺言書の作成から使用に至るまで、知っておくべき4つのこと

【ひな形付き】自筆証書遺言の書き方・メリット&デメリット

4-1-2.公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人に遺言の内容を伝えて作成してもらう遺言書です。書き方の間違いで無効になることがなく、遺言書(正本)は公証役場で保管されるため、安全で確実な遺言書です。

ただし、作成の費用は遺産の総額に応じて数万円から十数万円ほどかかるほか、証人2人が必要になります。

(参考)公正証書遺言とは?法的効力・作成方法・費用・必要書類を解説

4-1-3.秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言書が本人のものであることを公証人に証明してもらい、内容は秘密にする遺言書です。遺言者が亡くなるまで内容は開示されないというメリットがあるものの、要式が厳格に定められているため、無効になりやすいというデメリットもあります。

メリットがほとんどないため、秘密証書遺言を作成する方はあまりいません。

(参考)秘密証書遺言の作成方法・保管場所は?メリット・デメリットも解説

4-2.特別方式遺言

特別方式遺言は、命の危機が迫っている場合や伝染病で隔離されている場合、航海で陸地から離れている場合に作成する特殊な方式の遺言書です(民法第976条~第984条)。

特別方式遺言には「一般危急時遺言」「難船危急時遺言」「一般隔絶地遺言」「船舶隔絶地遺言」の4種類があります。

(参考)特別方式遺言ってどんなもの?4つの特別方式遺言について

5.無効になることもあるって本当?遺言書に効力を持たせるための書き方と注意点

遺言書には厳格な要式が定められており、それを満たしていなければ無効になることもあります。公正証書遺言は法律の専門家である公証人が作成するため、遺言書が無効になるような記載漏れや誤りは起こりません。

一方、自筆証書遺言では遺言者本人が作成するため無効になる可能性もあります。ここでは、せっかく作成した自筆証書遺言が無効になるのを防ぐための書き方や注意点をご紹介します。

5-1.誰が相続人になるか確認する

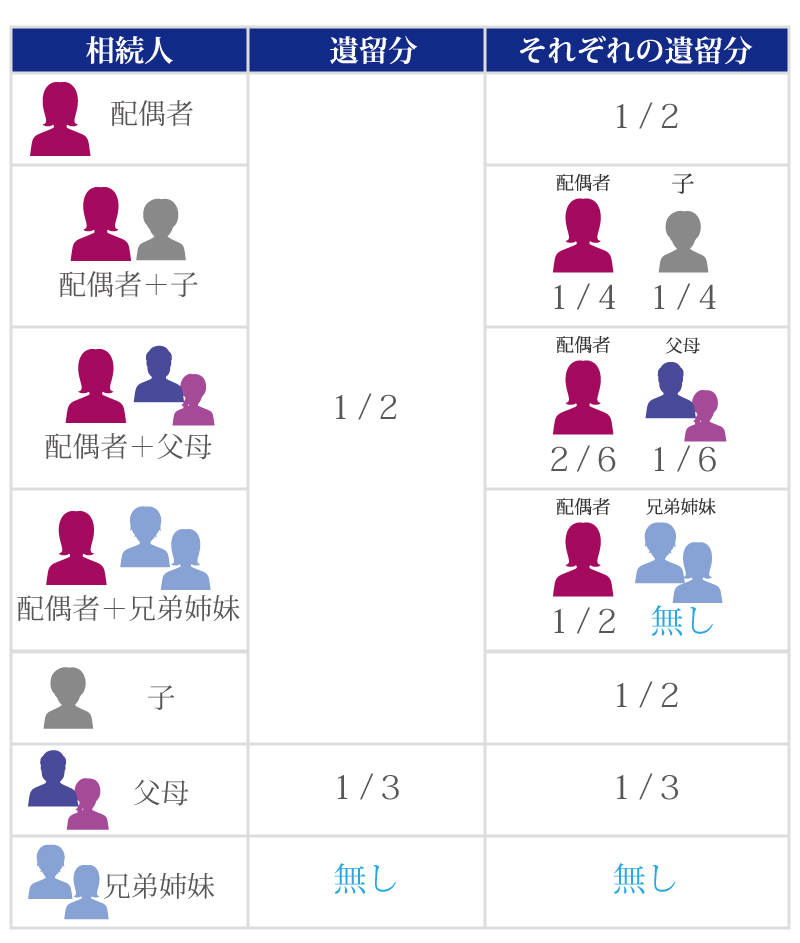

遺言書を書く前に、誰が相続人になるか、その人にどれだけ遺留分があるかを確認します。養子や前妻の子、認知した子も実子と同じ条件で相続人になる点に注意しましょう。

特定の相続人だけが遺言書から漏れると、相続人どうしでトラブルになる恐れがあります。また、「遺留分」も確認したいポイントです。遺留分とは、一定の相続人の付与された最低限の相続権のことで、遺言書によっても侵害することはできません。遺留分を無視して遺産分割を決めても遺言書が無効になるわけではありませんが、あとから相続人同士のトラブルに発展する可能性があります。

遺産相続のトラブルを防ぐための遺言書がトラブルを引き起こしては本末転倒です。誰が相続人になるかは慎重に確認しましょう。

(参考)遺留分とは何のこと?「遺留分」を知って相続トラブルを最小限に-計算や万が一の対応まで

5-2.書面で作成する

遺言書は書面で書かれていなければ効力を発揮しません。このため、録音した音声やビデオレターなどによる遺言は無効となります。

5-3.財産の記載漏れに注意する

遺言書で相続人にどの財産を相続させるか個別に指定する場合は、財産の記載漏れがないように注意しましょう。

遺言書に書かれていない財産があれば、その財産について相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。

遺言書に財産の内容を記載するときは、財産を特定できるように以下の内容を正確に記載しましょう。

- 預貯金:銀行名、支店名、口座種別、口座番号

- 不動産:登記事項証明書に記載されている内容(土地の所在、地番、地目、地積、建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積など)

不動産や株式は、価値の変動に注意しましょう。遺言書を書いたときは公平に分けたつもりでも、遺産の価値が変わると公平でなくなる場合があります。財産の価値を定期的に確認して、必要に応じて遺言書の見直しを行うとよいでしょう。

5-4.自筆証書遺言は全文自筆・署名押印が必須

自筆証書遺言は、すべて自筆で書かなければなりません(民法第968条第1項)。

ただし、2019年(平成31年)1月13日以降に作成する場合は、財産目録に限りパソコンでの作成や通帳のコピーの添付が認められています(民法第968条第2項)。詳しくは下記の記事を参照してください。

(参考)自筆証書遺言はパソコンで作成できる!作成方法および財産目録のひな形付き

なお、「財産目録」は添付するものなので、自筆証書遺言の遺言書本文は自筆で記載し、財産目録を含めた全ての頁に自筆で署名し、印鑑を押さなければなりません(民法第968条第1項)。

トラブルを避けるため、名前は通称ではなく本名を記載し、実印を押すようにしましょう。

5-5.日付を正確に書く

自筆証書遺言には、作成の日付を書かなければなりません(民法第968条第1項)。

「令和○年○月吉日」のように日をあいまいにすると、日付の記載を欠くものとして遺言書は無効になります。

(参考)裁判所ウェブサイト 裁判例結果詳細 最高裁昭和54年5月31日判決 事件番号昭和54(オ)83

5-6.加筆・訂正の方法にも決まりがある

自筆証書遺言を加筆・訂正する場合は、その方法が厳格に定められています(民法第968条第3項)。

具体的には、加筆・訂正する場所を示して、遺言書の内容を変更した旨を記載します。そのうえで署名し、加筆・訂正した場所に押印しなければなりません。

加筆訂正の詳しい方法は、下記の記事で解説しています。

(参考)自筆証書遺言はパソコンで作成できる!作成方法および財産目録のひな形付き

定められた方法で加筆・訂正されていなければ、加筆・訂正はなかったことになります。

自筆証書遺言に漏れや誤りがあった場合は、できるだけ新しく作成し直すことをおすすめします。

5-7.「付言」をつけておく

遺言書には、付言事項を書くことができます。付言事項とは、法的な効力を持たない事項のことです。

なぜ遺言書を書いたのか、どのような理由で相続分や遺産分割方法を決めたのかといったことを書いておくと、家族に真意が伝わり遺産相続がスムーズに進められます。

葬儀の方法や家族への感謝の気持ちなど、遺産の相続とは直接関係のない事項も書くことができます。

5-8.遺言書は勝手に開封せず検認を受ける

封印がされている遺言書は、家庭裁判所で相続人の立ち合いがなければ開封することができません(民法第1004条第3項)。

また、自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります(民法第1004条第1項)。

検認を受けていない遺言書は、預金の引き出しや相続登記などの相続手続きで使うことができません。

(参考)遺言書の検認とは│必要なケースや手続き方法・費用を解説

遺言書の検認を受けなかった場合や、封印のある遺言書を家庭裁判所以外で開封した場合は、過料が科されることがあります(民法第1005条)。

なお、法務局が預かっている自筆証書遺言と公正証書遺言は検認の必要はありません(民法第1004条第2項)。

6.遺言書に納得できない!不公平な内容の遺言書への対応策とは

すべての遺産を特定の一人に相続させる遺言書が見つかると、原則的にはほかの相続人が財産を相続することができなくなります。しかし、故人の財産を当然相続できると考えているほかの相続人にとって、不公平な内容の遺言書は納得できるものではないでしょう。

ここでは、このように不公平な内容の遺言書が見つかったときの対応策を解説します。

6-1.遺留分侵害額請求をする

兄弟姉妹以外の相続人には、最低限の相続分として遺留分があります(民法第1042条)。

全体の遺留分は遺産総額の1/2であり(相続人が直系尊属のみの場合は1/3)、それを法定相続分に従って分けたものが相続人それぞれの遺留分になります。

遺言書で特定の人に多くの遺産が与えられ、相続した財産が遺留分に満たない相続人は、遺産を多くもらった人に金銭を請求することができます(民法第1046条)。これを「遺留分侵害額請求」といいます。

遺留分侵害額請求は当事者どうしの話し合いで行いますが、トラブルに発展することもあります。話し合いがまとまらない場合は、裁判所での調停や訴訟で解決を図ります。

遺留分侵害額請求について詳しい内容は、下記の記事を参照してください。

(参考)遺留分侵害額請求とは?手続き・時効・費用をわかりやすく解説

6-2.相続人全員の合意で遺言書とは異なる遺産分割ができる

相続人全員で合意すれば、遺言書とは異なる遺産分割ができます。不公平な遺言書があった場合でも、相続人どうしで話し合う余地があれば、遺産分割協議で落としどころを探ることもできるというわけです。

6-3.遺言者が認知症・重病だった場合は「遺言能力」を問える

認知症や重病だった方が遺言書を残していた場合、遺言者に意思能力があったのかどうかによって遺言書の効力の有無が判断されます。遺言者が認知症や重病であったとしても、必ず遺言書が無効になるわけではありません。遺言書が効力を持つかどうかは、作成した時点での遺言者の「遺言能力」によります。

医師の診断書や介護記録、遺言作成時の意思疎通の状態、筆跡の乱れなどを踏まえて、遺言書に有効性がないと感じたときは以下の方法で無効を主張します。

- 遺産分割協議で交渉する

- 遺言無効確認調停を行う

- 遺言無効確認訴訟を行う

遺言書の有効性に疑問がある場合、まずは遺産分割協議で相続人と話し合います。相続人全員の合意があれば、遺言書とは異なる方法で遺産分割を成立させることができるからです。

遺産分割協議の交渉で合意ができなかった場合、家庭裁判所で遺産無効確認調停や遺産無効確認訴訟をすることになります。調停では調停委員が仲介者となり、相続人全員の合意成立に向けて模索します。

調停をしても合意ができない場合、提起するのは地方裁判所での遺言無効確認訴訟です。遺言無効確認訴訟では原告と被告が互いに意見を主張し、遺言書の有効、無効について立証します。最終的には裁判官による判断がくだり、終了となります。

(参考)

遺言能力とは?満たすべき要件・判断基準・対処法について【判例あり】

6-4.脅迫や偽造によって作成された遺言書は撤回できる可能性もある

特定の相続人が遺言者に脅迫をしたり遺言書を偽造したりした場合、その遺言書は撤回できる可能性があります。遺言者への脅迫や遺言書の偽造は、相続人の欠格事由となります(民法第891条)。

欠格と認められると、その相続人はただちに相続権を失うだけでなく遺留分も認められません。当然、欠格となった相続人への相続について書かれた遺言書も無効です。

脅迫や偽造が確実にあった場合は、手続きなどがなくても相続人の欠格となります。脅迫や偽造が疑わしいものの本人が認めない場合は、裁判で争うことになります。

(参考)

相続人が脅迫して書かせた遺言

【簡単解説】相続欠格とは?欠格事由や相続廃除との違いについて

7.まとめ

遺言書は、相続分の指定や遺産分割の方法の決定、遺贈、相続廃除など多岐にわたる効力を持ちます。これらを正しく利用すれば、遺産分割における家族間のトラブルを未然に防ぐことができます。

しかし、遺言書が有効となるためには、民法で定められた形式や内容を守ることが不可欠です。とくに自筆証書遺言では署名や日付、記載方法の不備が無効につながりやすいため注意しなければなりません。

そのほか、不公平な内容や遺留分を侵害する遺言書は、トラブルの原因となる可能性もあります。

このため、遺言書を作成する際には、専門家に相談するなどして適切な形で準備することが重要です。正しい遺言書を残すことで、相続の円滑な実施と残された家族の安心につなげましょう。

相続税専門の税理士法人チェスター

相続手続き専門の司法書士法人 司法書士法人チェスター

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

公正証書遺言の作成ならチェスターにお任せ下さい

「遺言があれば、相続発生後の多くの争いを防ぐことができます。

さらに、相続発生後の手続きもスムーズに進めることができ残された方の負担が大幅に軽減されます。

チェスターグループでお客様の大切な遺言作成のサポートをお手伝いさせて下さい。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続法務編