遺産分割協議書の預金記載例|分割後の払戻手続をスムーズに行うコツ

遺産分割協議書に預金を記載する場合には、預金残高を書くか書かないか、一つの口座を一人で相続するか複数人で相続するかなど、その内容によって記載方法が変わります。不備があると後々にトラブルになることがあるため、書き方には注意が必要です。

また、遺産分割協議書が完成した後には、預金をはじめとした不動産や株式の相続手続が始まります。預金の払戻手続は必要となる書類も多く、被相続人が複数の金融機関に口座を持っているときには手続が全て終わるまでに数ヶ月かかることも。コツを押さえて事前に準備をしておくことでスムーズに払戻手続を行うことができます。

この記事の目次 [表示]

1.遺産分割協議書に預金の金額を明記した方がよいか

遺産分割協議書とは、相続人が複数いる場合に、故人の財産をどのような割合で受け継ぐかなどを相談し合って決定し、書面にまとめたもののことです。金融資産を相続する場合には、誰がいくら受け取るか、もしくはどのくらいの割合で受け取るかについて記載します。記載にあたっては、故人の預金残高の金額まで明記したほうがよいかどうかが問題となります。

この点について、必ず明記しなければならないという決まりはありません。ただ、相続財産の内容や相続の仕方によっては、明記したほうが便利な場合もあります。

1-1.預金残高は明記してもしなくてもよい

故人の預金額の残高は、遺産分割協議書に必ず明記しなければならないわけではありません。遺産分割協議書には、相続人間で合意した内容をまとめればよいのであり、預金残高を記すことが遺産分割協議書の成立要件ではないからです。

たとえば、故人の金融資産の占める割合が多く、預けている口座も一つだけなどシンプルな場合は明記したほうが分かりやすいでしょう。

一方、複数の銀行口座に預金を振り分けているなどの場合は、預金残高の全てを洗い出して整理しなければならないといった手間がかかります。また、せっかく記載しても記載金額と払戻し申請時の金額とが異なると、書類不備として払戻しを受けられず、遺産分割協議書の修正を求められる可能性もあります。

預金残高の記載については、メリット・デメリットを踏まえたうえで記載するかどうか検討するとよいでしょう。

1-2.預金額を明記するときは銀行で残高証明書をとる

故人の預金額を遺産分割協議書に明記する場合は、銀行で残高証明書を発行してもらいましょう。残高証明書とは、故人の遺産のうち、預貯金がどれくらいかを証明するために銀行が発行するものです。

残高証明書は、銀行の窓口に行って書類に必要事項を記入のうえ提出すると、1~2週間ほどで発行してもらえますが、発行には手数料が必要です。

残高は銀行の預金通帳でも確認できます。もっとも、最近ではインターネットやアプリなどで預貯金を管理する人も多く、紙ベースの通帳を発行しない銀行も増えています。故人がネット上で管理していたために預金通帳がない場合は、残高証明書を発行しておくようにしましょう。

2.預金額を明記するときの2つの注意点

もし預金額を記載したい場合には、注意しなければならない点があります。預金額に誤りがあると、いざ払戻しを受けるときになってから相続人同士の揉め事の原因になる場合もあるからです。

よって、下記2つの注意点に気を付けながら記載しましょう。

2-1.相続発生後に発生した利息や配当の分配方法を決めておく

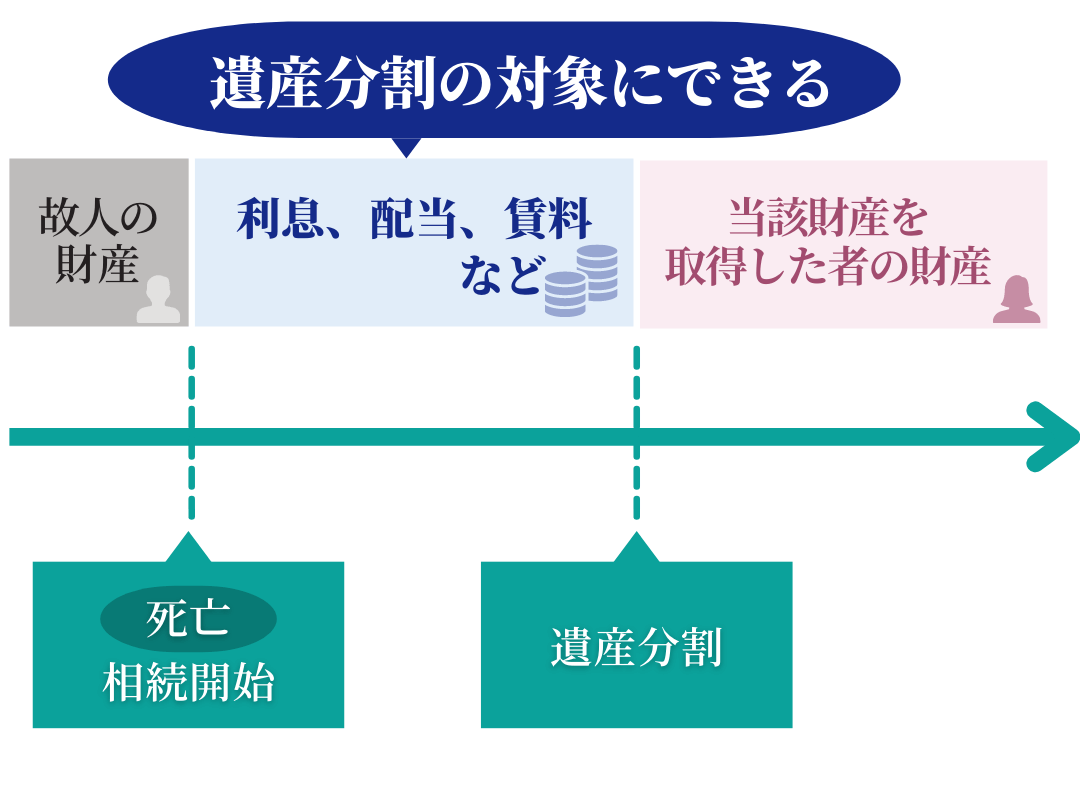

▲相続発生後に発生した利息などの扱い

相続発生後に生じた利息や配当といった金銭についても分配方法を協議しておきましょう。相続開始後も、故人の貯金から発生する利息や株式配当、マンションなどの賃料が口座に入金されることがあります。これらの収益は法律上「果実」と呼ばれるものです。

果実は相続の後に発生しているものであるため、故人の遺産ではありません。しかし、遺産である金融資産や不動産などから発生していることから、相続人間でどのように取り扱えばよいかが問題となります。

2-1-1.果実の取り扱いについての判例

判例(最高裁判所平成17年9月8日判決)では、果実は相続人たちの合意があれば遺産分割協議の対象となるとしています。

この事案は、被相続人が遺した不動産から生じる多額の賃料の分け方について、後妻と前妻の子が争ったものです。裁判所は、相続後に生じる賃料などの果実は遺産とは別個の財産といえると判断しました。

そうであるとすると、相続後に生じる果実は、相続人が自分たちの相続分に応じてそれぞれ取得するものであるということになります。そして、相続人たちがそれぞれ取得した分については、後になって行われた遺産分割の影響を受けないとしました。

これは、言い換えれば、果実は相続人たちの合意さえあれば遺産分割の対象となるということになります。

以上のことから、果実の扱いについては後で揉めないように相続人間で話し合って決め、遺産分割協議書に決定事項を記載しておくことが大切なのです。

なお、利息など金額の細かいものは預金を分けて相続分を計算することが手間であるため、預金全体に含めて遺産分割することも可能です。

2-2.明記した預金残高に変動がある場合には記録を残しておく

遺産分割協議書に明記した預金残高に変動が生じた場合には、その都度変動内容について記録を残すようにしましょう。やむを得ない事情により口座から預金を引き出すなどして、明記した預金額が変わってしまうと、相続人間でのトラブルのもとになるケースもあります。

したがって、やむを得ず口座から引き出しや引き落としをする場合は、口座引落通知などを残しておき、預金残高がいくらになっているかすぐに確認できるようにしておきましょう。

3.預金の分け方による書き方の違い-3つのパターン別の記載例

遺産分割協議書に預金残高を明記する場合、預金の分け方によって記載方法が変わります。

預金残高記載例3つ

- 特定の口座の預金を一人で相続する場合

- 一つの口座を複数の相続人で分割して相続する場合

- 預金を取得するかわりに代償金を支払う場合

もっとも、記載例はあくまで例であり、決まりがあるわけではありません。必要事項さえ記入していれば、項目番号の付け方などは書きやすいように工夫することができます。

3-1.特定の口座の預金を一人で相続する場合

故人の特定の口座を一人で相続する場合、記載例 は下記のとおりです。

1.甲は、以下の遺産を取得する。

(1)預貯金

△△銀行△△支店

普通預金 口座番号XXXXXXX

口座名義人 〇〇〇〇

残高XXXX円及び相続開始後に生じた利息その他の果実

金融機関名、支店名、口座種類、口座番号を記載し、預金が特定できるようにしましょう。

3-2.一つの口座を複数の相続人で分割して相続する場合

一つの口座を複数の相続人で分割する場合、遺産分割協議書には分割の内容と分割の方法の両方を記載しましょう。

分割の内容とは、相続人がそれぞれいくらの割合で取得するのかということです。1円未満の端数が生じた場合の取得方法は、当事者間で自由に決められます。

分割した場合は、代表の相続人がまとめて手続きをし、他の相続人にそれぞれ決まった額を振り込むのです。

銀行によっては、各相続人の口座に取得分の金額を入金してくれるところもありますが、そのようなフォローがない場合もあります。したがって、あらかじめ相続人の間で代表相続人を決めておけば、銀行が預金の全額を代表相続人に引渡し、代表相続人から他の相続人に分配できるので便利です。

代表相続人を決め、一つの口座を複数人で分割する場合の遺産分割協議書の記載例は下記のとおりです。

1.以下の遺産について、相続人甲が5分の3、乙が5分の2の割合で、それぞれ取得する。

甲は代表相続人として、以下の遺産の解約及び払い戻し又は名義変更の手続きを行い、乙の取得分について、別途乙の指定する口座に振り込んで引き渡す。その振込に必要な手数料は、乙の負担とする。

預貯金

△△銀行△△支店

普通預金 口座番号XXXXXXX

口座名義人 〇〇〇〇

残高XXXX万円及び相続開始後に生じた利息その他の果実

▲一つの口座を複数人で分割する場合の遺産分割協議書の記載例

受け取る金銭については、割合でなく金額で書くことも可能です。ただし、金額を記載する場合は、後から発生する利息や賃料などの果実を誰が受け取るかについても決定し、記載しておくようにしましょう。

3-3.預金を取得するかわりに代償金を支払う場合

相続人がそれぞれ故人の預金を受け取るかわりに、代償分割という手段をとることもできます。代償分割とは、不動産などそのまま分けようとしても法定相続分どおりにバランスよく分割できない場合に、より多くの割合を相続する人が相続分を金銭に替え、差額分を他の人に代わりに払う方法です。

通常は、土地や家屋などそのままでは均等に分けられない遺産が多い場合に用いられますが、金銭が遺産の多くを占める場合でも利用できます。

たとえば、故人の金融資産がいくつもの銀行に分散して預けられており、代表相続人が銀行ごとに預金を他の相続人に分配しなければない場合などに代償分割をすれば、代表相続人の負担を減らせます。

代償金を支払う場合の遺産分割協議書の記載例は下記のとおりです。

1.甲は以下の預貯金を取得する。

(1)

△△銀行△△支店

普通預金 口座番号XXXXXXX

口座名義人 〇〇〇〇

(2)

△△銀行△△支店

普通預金 口座番号XXXXXXX

口座名義人 〇〇〇〇

(3)

△△銀行△△支店

普通預金 口座番号XXXXXXX

口座名義人 〇〇〇〇

2.甲は前項の預貯金を取得する代償金として、乙に対し、金XXXX万円を令和X年X月X日までに支払う。

▲代償金を支払う場合の遺産分割協議書の記載例

代償金として、誰が誰にいくら、いつまでに支払うのかを明記しましょう。

3-3-1.代償分割の記載がないと贈与とみなされ課税されるリスクがある

代償分割をする場合は、必ずその旨を記載しましょう。なぜなら、代償分割の記載がないと代償金の支払いが税務署に贈与とみなされてしまうからです。

贈与とみなされると、贈与税が課されてしまい損をすることになります。したがって、贈与と判断されてしまわないよう、代償分割の記載を忘れないようにしましょう。

4.分割後の払戻手続をスムーズに行うための3つのコツ

遺産分割後の預金の払戻手続をスムーズに行うためには、コツがあります。故人がいくつもの金融機関に口座を持っている場合、それぞれの金融機関で手続きが必要です。この場合、金融機関ごとに必要書類がバラバラだったり、いったん書類を金融機関に預けると返却されるまで次の手続きができなかったりなど、時間と手間がかかります。

したがって、遺産分割協議後の払戻手続きをスムーズにするために、下記の方法も検討してみるとよいでしょう。

4-1.法務局の法定相続情報証明制度を利用する

誰が相続人になるかを認証してくれる「法定相続情報証明制度」を利用するのも一つの手です。この制度は、近年の不動産所有者不明問題や空き家問題を解決する方策の一つとして、平成29年5月29日から運用開始されました。

手続きとしては、まず、相続が開始したら故人と法定相続人の戸除籍謄本などを集め、それらをもとにして法定相続情報一覧図(相続関係を一覧で分かるようにしたもの)を作成します。そして、相続人または代理人がその一覧図を法務局に提出すると、登記官が保管してくれます。

あとは必要に応じて登記官が「法定相続情報一覧図の写し」を認証文付きで発行。手数料はかかりません。

いったん一覧図の写しが発行されると、戸籍謄本に代わる書類として相続手続きのさまざまなシーンで利用できるため便利です。

4-1-1.制度を利用することのメリットとデメリット

法定相続情報証明制度の利用には、メリットとデメリットが存在します。預金を払戻す場合に、必ず法定相続情報証明制度を利用しなければならないわけではありません。相続の内容や状況に合わせてメリット、デメリットを比較し、制度を利用するかどうか検討するとよいでしょう。

まず、法定相続情報証明制度を利用するメリットは下記のとおりです。

制度利用のメリット

- 法定相続情報一覧図の写しは無料かつ再発行できる

- 複数の手続を同時進行できる

「法定相続情報一覧図の写し」の発行は特に手数料などかからず、相続の手続きに必要な範囲内であれば複数枚を無料で発行してもらえます。また、情報が法務局に保管される期間である5年以内に、一覧図の保管等申出をした申出人が発行を願い出れば無料で再発行が可能です。他の相続人が再発行を希望する場合は、一覧図の保管等申出をした申出人からの委任が必要になります。

必要枚数を一度に発行してもらえるため、銀行や登記所など手続が必要な機関が複数あっても同時に対応できます。

一方、制度利用のデメリットは下記のとおりです。

制度利用のデメリット

- 家族関係の一覧図作成の手間がかかる

- 相続手続きが少ない場合はあまりメリットがない

制度を利用するにあたっては、相続に関する相続人関係を一覧にした図を作成することが必要です。戸籍謄本を取り寄せて自分で作成しなければなりません。

また、故人の使っていた銀行口座が一つだけしかないような場合は、制度を利用するメリットを感じづらい可能性があります。

4-2.金融機関ごとの必要書類を事前に確認しておく

預金を払戻す際は、請求に共通して必要になる書類と、金融機関ごとに要求される書類を事前に確認し、準備しておきましょう。

預金払戻主が用意する必要書類

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本

- 相続人全員の戸籍謄本

- その他被相続人と相続人との関係を明らかにする戸籍謄本

- 遺産分割協議書

- 相続人全員の印鑑証明書

- 払戻請求書

- 振込用紙

- 被相続人の通帳、預金証書、キャッシュカード

金融機関によっては、手続きの説明書類や申込書類を事前にもらえる場合もあります。書類を事前に収集しておくと、遺産分割協議後すぐに手続きしやすくなります。

4-3.相続人の希望に合わせて預金の払戻ができる遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議書を作成する際は、相続人の希望に合致する形で払戻できるよう内容を整理して記入しましょう。代表相続人の記載や代償分割など、書き方に分かりにくいところがあると金融機関での手続きに時間がかかる恐れがあります。

また、記載にミスがあると相続人の希望通りに分割されないばかりか、相続人間のトラブルの原因になる可能性もあります。

窓口の担当者が一見して内容を理解できるような協議書を作成しましょう。

5.預金の相続手続の際に困らない遺産分割協議書の作成を

遺産分割協議書等は、預金の払戻手続の際には必ず必要になる書類です。したがって、内容に不備があると手続きに時間がかかったり相続人の間でトラブルになったりするリスクがあります。

しかし、相続人の希望に合わせたミスのない遺産分割協議書を、法律の素人がゼロから作成することはとても困難です。

そこで、間違いによるリスクを減らし、書類作成や相続手続の手間を減らすためにも、専門家に相談することをおすすめします。

司法書士法人チェスターであれば、遺産分割のプロが相続財産に不動産を含む遺産分割協議書の作成をお手伝いします。依頼主の希望に沿った内容の書類を作成し、遺産分割にかかる時間や手間を大幅に軽減することが可能です。

また、遺産分割協議書の作成をはじめ、相続において何らかのトラブルが発生した場合はチェスターグループ内の法律事務所と連携します。相続法分野のプロが最適な解決案を提示し、あなたをサポートいたします。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!

相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。

慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。

そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。

税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。

相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。

※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続手続き編