【相続登記に必要な住民票】取得方法をケース別に詳しく解説

相続登記は、通常、一生に1度か2度程度しか経験しません。

どんな手続きをすればいいのか、どんな書類を集めたらいいのか、専門家でない一般の方々は、難しく思われるでしょう。

この記事では、相続登記に必要な住民票やその他の必要書類について、徹底的に解説します。

この記事の目次 [表示]

1.相続登記の必要書類一覧

相続登記を申請するためには、登記申請書や添付書類、不動産の評価証明書や書類作成のために必要となる書類など、さまざまな書類が必要となります。

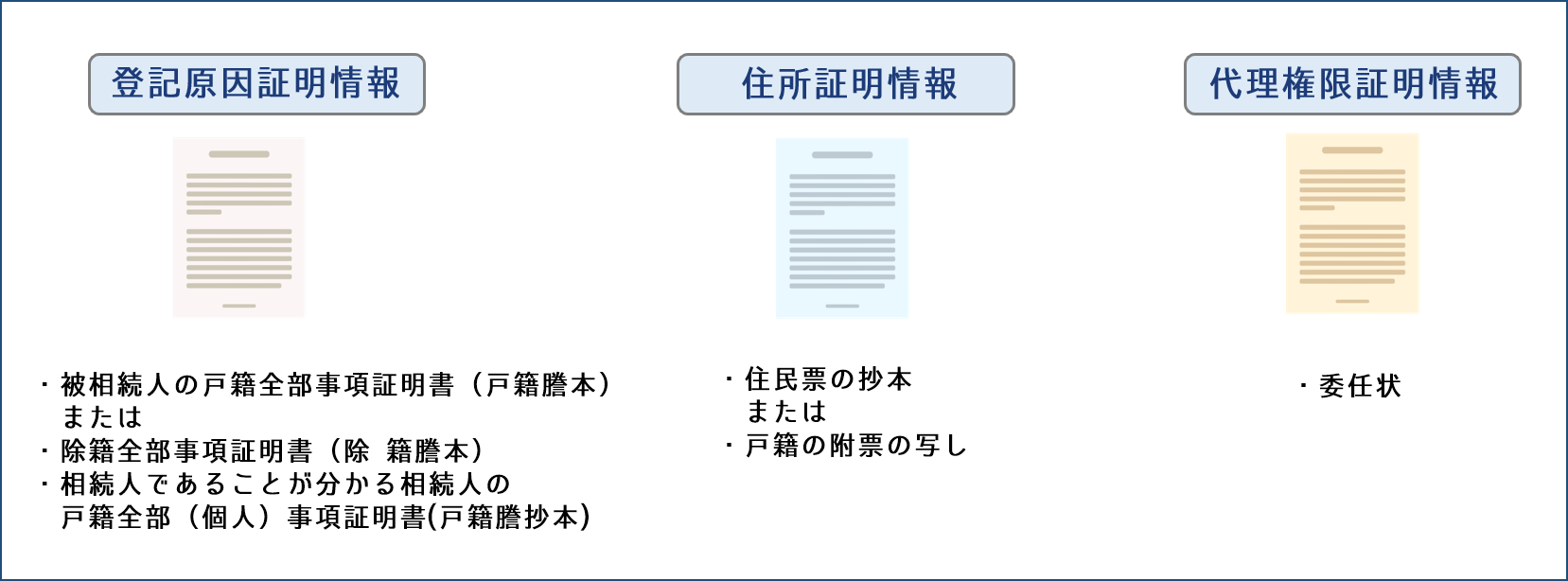

添付書類としては、登記原因証明情報や住所証明情報、代理権限証明情報が必要となります。

それぞれの書類について説明していきます。

■登記原因証明情報・・・相続が発生したことを証明するための情報です。具体的には戸籍謄本や除籍謄本などの戸籍、遺産分割協議書や遺言書、住民票の除票などになります。

■住所証明情報・・・不動産を取得した相続人の住所を証明するための情報で、住民票や戸籍の附票になります。

■代理権限証明情報・・・委任状を指します。 代理人により登記申請をする場合のみ、添付書類として提出します。

このように、必要書類は多岐に渡りますが、用意する必要書類は相続の内容によって変わります。

相続登記は主に、「法定相続分に基づき相続するケース」、「遺産分割協議に基づき相続するケース」、「遺言書に基づき相続するケース」の3種類があります。

ここからは、この3種類のケースの必要書類について解説します。

また必要書類についての詳しい解説は、「相続登記の必要書類と取得の仕方、期限を一覧でわかりやすく紹介」をご参照ください。

1-1.①法定相続分に基づき相続するケース

法定相続分とは、民法で定められた相続割合のことで、このケースでは法定相続分に基づき相続登記を行います。

このケースの必要書類は、以下のとおりです。

- 相続登記申請書

- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)

- 被相続人の死亡時の本籍地が記載された住民票の除票(または戸籍の附票)

- 相続人全員の戸籍謄本(被相続人の死亡日以降に発行されたもの)

- 相続関係説明図

- 不動産を取得する相続人全員の住民票(被相続人の死亡日以降に発行されたもの)

- 相続不動産の固定資産評価証明書(相続登記申請を行う年度のもの)

- 委任状(司法書士に依頼する場合)

- 相続放棄申述受理証明書(相続放棄をした相続人がいる場合)

- 相続不動産の登記事項証明書(登記申請書を作成するために必要)

相続関係説明図を提出した場合には、戸籍の原本を返却してもらうことができます。

この場合、戸籍のコピーを提出する必要もありませんので、コピーの手間を省くことができます。また、返却を受けた戸籍の原本を他の相続手続に利用することもできますので、特に不動産の他に預金の解約等の手続が必要となる場合は相続関係説明図を作成することをお勧めします。

なお、戸籍以外の書類のうち原本の返却を受けたい書類がある場合は、その書類のコピーの提出が必要となりますのでご注意ください。

1-2.②遺産分割協議に基づき相続するケース

遺言書が存在せず相続人が2名以上いる場合は、遺産分割協議を行います。協議で決まった内容に従って、単独名義あるいは共有名義で相続登記を行います。

このケースの必要書類は、以下のとおりです。

- 相続登記申請書

- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)

- 被相続人の死亡時の本籍地が記載された住民票の除票(または戸籍の附票)

- 相続人全員の戸籍謄本(被相続人の死亡日以降に発行されたもの)

- 遺産分割協議書(相続人全員の実印が押印されたもの)

- 相続人全員の印鑑証明書(有効期限はありません)

- 相続関係説明図

- 不動産を取得する相続人全員の住民票(被相続人の死亡日以降に発行されたもの)

- 相続不動産の固定資産評価証明書(相続登記申請を行う年度のもの)

- 委任状(司法書士に依頼する場合)

- 相続放棄申述受理証明書(相続放棄をした相続人がいる場合)

- 相続不動産の登記事項証明書(登記申請書を作成するために必要)

なお、①法定相続分に基づき相続するケースと同じく、相続関係説明図を提出した場合には、戸籍のコピーを提出しなくても戸籍の原本を返却してもらうことができます。

また、戸籍以外の書類について原本を返却してもらうためには、返却してもらいたい書類のコピーを提出する必要がありますのでご注意ください。

1-3.③遺言書に基づき相続するケース

被相続人が遺言書を作成していた場合、その遺言の内容に従って相続登記を行います。

このケースの必要書類は、以下のとおりです。

- 相続登記申請書

- 遺言書(自筆証書遺言書、秘密証書遺言書の場合は検認済みのもの

(法務局の保管制度を利用していた自筆証書遺言書は検認が不要となります)) - 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本

- 被相続人の死亡時の本籍地が記載された住民票の除票(または戸籍の附票)

- 不動産を取得する相続人の戸籍謄本(被相続人の死亡日以降に発行されたもの)

- 相続関係説明図

- 不動産を取得する相続人の住民票(被相続人の死亡日以降に発行されたもの)

- 相続不動産の固定資産評価証明書(相続登記申請を行う年度のもの)

- 委任状(司法書士に依頼する場合)

- 相続不動産の登記事項証明書(登記申請書を作成するために必要)

①法定相続分に基づき相続するケースと同じく、相続関係説明図を提出した場合には、戸籍のコピーを提出しなくても戸籍の原本を返却してもらうことができます。

戸籍以外の書類について原本を返却してもらうためには、返却してもらいたい書類のコピーを提出する必要がある点も同様です。

2.相続登記に必要な住民票の種類

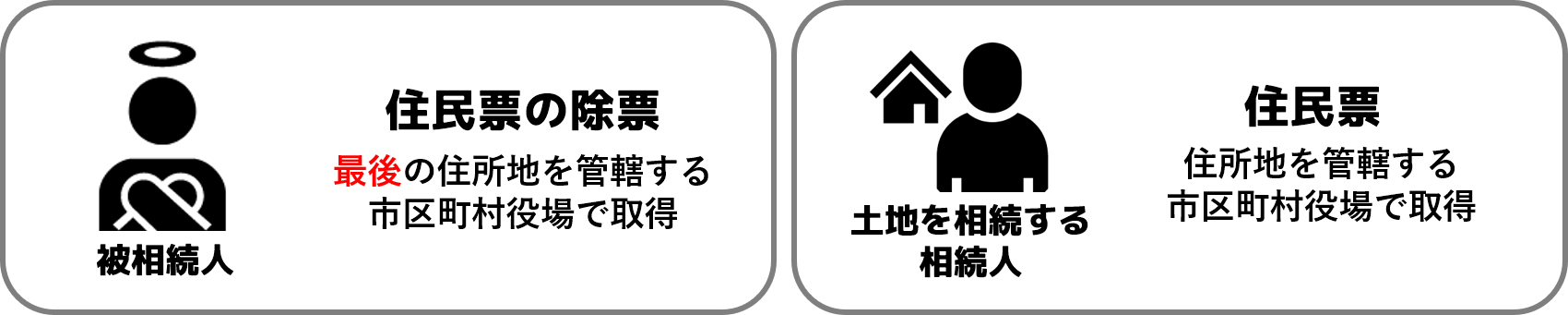

相続登記では、被相続人と不動産を取得する相続人、両方の住民票を用意する必要があります。

ここでは、必要な住民票の種類について解説します。

2-1.被相続人の住民票の除票

住民票の除票は、転出や死亡などによって住民基本台帳から除かれた住民票になります。

住民票の除票は、主に、かつて住民登録をしていたことの証明や死亡していることを証明する場合に用いられます。

相続登記を申請する際には、被相続人の住民票の除票が必要となります。

2-1-1.相続登記で被相続人の住民票の除票が求められる理由

登記官は、相続登記の申請があった場合、登記の申請があった土地又は建物の登記簿(登記記録)の記録事項を確認しながら、申請内容が法律に適合するか、登記簿の記録事項と一致するか、必要な添付書類がそろっているかなどを審査します。

登記簿には、登記名義人の氏名と住所が記載されています。登記官は、被相続人の最後の住所地を確認することで、被相続人が登記名義人本人であるかどうかを判断します。同姓同名の他人と間違えるのを防ぐためです。

相続が発生したことを証明するために、被相続人の死亡の記載のある戸籍を提出しますが、戸籍には住所の記載がないので、被相続人が登記名義人本人かどうか確認ができません。

被相続人と登記名義人が同一人であることを証明するため、本籍地の記載のある被相続人の住民票の除票を提出します。

また、登記簿に記載されている登記名義人の住所と、住民票の除票に記載されている被相続人の住所が一致しない場合があります。

不動産を取得した後に被相続人が住所を移転しても、その変更を法務局に申請しなければ登記簿上の住所は、以前の住所のままになっています。

住所移転の登記がないので、住民票の除票の記載と登記簿上の住所が一致しないことになり、登記官は、被相続人が登記名義人本人かどうかを確認できません。

このような場合、登記簿上の住所から最後の住所までの、住所変更の履歴を証明する必要があります。

この住所変更の履歴は、戸籍の附票で証明します。

その戸籍ができた時から除籍されるまでの住所の履歴を記録したものです。

被相続人が市区町村をまたいで住所を移転していても、その途中で新たに戸籍が編製されていなければ、戸籍の附票から登記簿に記載されている住所を確認することができます。

2-1-2.住民票の除票には保存期間がある

住民票の除票については、その保存期間を法令において5年間としていました。

しかし、令和元年の住民基本台帳法施行令の一部改正により、除票の保存期間が5年間から150年間に変更されました。ただし、すでに保存期間を経過しているものについては発行できない場合があります。

詳細については各自治体にお問い合わせください。

保存期間を過ぎて住所移転の履歴が証明できないときは、代替の手段によることもできます。このような場合は、非常に専門的になりますので、詳しくは相続手続きを専門としている司法書士事務所にご相談されることをお勧めします。

2-2.相続人の住民票

不動産を取得する相続人の現在の住所を証明するために、不動産を取得する相続人全員の住民票が必要です。

3.相続登記に必要な住民票の取得方法

住民票の除票は、被相続人の最後の住所地を管轄する市区町村役場で取得できます。

住民票は、不動産を取得する相続人の住所地を管轄する市区町村役場で取得できます。

3-1.郵送での取得方法

各市区町村役場は、住民票の除票も住民票も窓口での交付以外に、郵送による交付も受け付けています。

郵送による住民票などの交付請求に必要なものは、以下の通りです。

- 申請書

- 本人確認書類のコピー

- 申請者が相続人であることを確認する書類として、

被相続人との関係を証明する戸籍謄本のコピー

(住民票の除票を請求する場合) - 手数料(通数分の定額小為替)

- 返信用封筒(申請者の住所を記入し、切手を貼付したもの)

郵送による住民票の取得方法は、各自治体によって若干の差異があります。

詳細については各自治体にお問い合わせください。

4.相続登記で住民票を取得する際の注意点

住民票には、氏名や住所、本籍地などといった一定の情報が記載されています。

住民票を取得する際は、下記の点に注意しましょう。

本籍地の記載のある住民票の除票を取得しましょう。

被相続人の死亡日以降に発行されたもので、本籍地の記載あり、マイナンバーの記載なしのものを取得しましょう。

5.まとめ

相続登記の手続きで一番大変なのが、必要書類の収集と言われています。住民票はいろいろな場面で利用されていますが、相続登記の必要書類としての住民票には一定の決まりがあり、取得方法を間違えれば二度手間三度手間になります。

相続登記の手続きや必要書類に不明な点があれば、相続手続き専門の司法書士法人チェスターにご相談ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!

相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。

慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。

そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。

税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。

相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。

※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続手続き編