相続土地国庫帰属制度とは?対象になる土地・対象者は?

土地が相続されると聞けば、嬉しいことだと思われるかもしれません。しかし、特に地方部において、利用価値の低い土地を相続して、管理の手間やコストばかりがかさみ、しかも売るに売れなくて困るというケースが近年増えています。土地はモノと違って「捨てる」ことができません。これまでは、相続した土地が売れなければ、自分で管理を続けるしかなかったのです。

その問題に対応するため新たに制定されたのが、相続土地国庫帰属法に基づく「相続土地国庫帰属制度」です。

これは一言でいえば、相続によって取得した遺産にいらない土地があった場合は、条件によってその土地を国に引き取ってもらえるという制度です。

ここでは、相続土地国庫帰属制度の内容、対象となる土地、制度を利用できる人について詳しく解説します。あわせて、申請手続きの方法やかかる費用についてもご紹介します。

動画でも分かりやすく解説していますので、ぜひこちらもご覧ください ▼

この記事の目次 [表示]

- 1 1.相続土地国庫帰属法により、相続した土地を手放すことが可能になった

- 2 2.相続土地国庫帰属の対象となる土地は、どんな土地か?

- 3 3.相続土地国庫帰属を申請できる人

- 4 4.相続土地国庫帰属の申請・事前相談に必要な書類

- 5 5.相続土地国庫帰属の申請手続きの手順

- 6 6.相続土地国庫帰属を申請する時にかかる費用・負担金

- 7 7.相続土地国庫帰属制度の利用や申請の期限

- 8 8.相続土地国庫帰属制度のメリット

- 9 9.相続土地国庫帰属制度のデメリット

- 10 10.相続放棄・売却などの他の方法と、相続土地国庫帰属制度の違い

- 11 11.相続土地国庫帰属制度について相談できる専門家

- 12 12.まとめ:土地の相続準備は早めに行うのがポイント

1.相続土地国庫帰属法により、相続した土地を手放すことが可能になった

令和3年、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(以下、本記事では「相続土地国庫帰属法」と呼びます)が制定されました。この法律に基づいて新しく生まれた制度が、「相続土地国庫帰属制度」です。

「相続土地国庫帰属制度」は、令和5年4月27日から施行されています。

1-1.相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは、一言でいえば、いらない土地を国に引き取ってもらえる制度です。

土地を相続によって取得した場合に利用でき、国の承認を受けて一定の費用を支払えば、土地を引き取ってもらえます。

1-2.相続土地国庫帰属制度が制定された背景

なぜこのような制度が制定されたのでしょうか? その理由や背景を確認しておきましょう。

土地を相続できることは利点が多いですが、必ずしも良いことばかりではありません。土地の利用価値が低いと管理に手間や費用がかかり、処分にも困るケースがあります。いらない土地が適切に管理されずに放置されることで、さまざまな問題が生じています。

1-2-1.土地に対する需要が減っている

相続土地国庫帰属制度が制定された大きな背景としては、人口減少などにより、国全体として土地に対する需要(ニーズ)が減少しているという問題があります。

大都市やその近郊で利便性の高い土地であれば需要はありますが、そのような地域は、国土全体の面積からすればわずかです。人口が減っている地方都市や郊外、農村の宅地や農地、また国土の多くを占める山林などは売ることもできません。寄附をしようと思っても「利用価値がないからタダでもいらない」と断られる場合もあります。

1-2-2.土地は持っているだけで手間や費用がかかる

なぜ「タダでもいらない」のかといえば、土地は、持っているだけで管理に手間や費用がかかり続けるためです。

近隣に人が住んでいれば、定期的に草刈りなどの手入れをしなければなりません。老朽化した建物があれば、防犯、防災の観点から取り壊すことも考えなければなりません。万一、使われていない土地が原因で、近隣住民に被害が生じるような事件、事故があれば、所有者が損害賠償責任を負わされる可能性もあります。

このほか土地の所有者には、毎年、固定資産税が課されます。

1-2-3.土地は捨てることができない

いらないモノであれば廃棄できますが、いらない土地を放棄することはできません。民法には、土地の放棄に関する規定自体がないのです。したがって、いらない土地を処分するには、他者に所有権を移転する、つまり「売る」か「あげる(寄附などを含む)」しか方法がありません。

しかし、利用価値のない土地を買い取る人はいませんし、自治体への寄附なども簡単には受けつけてもらえません。最近では、産業廃棄物の処理などと同様に、所有者がお金を払って、土地を業者に引き取ってもらうこともできますが、どのような土地でも必ず引き取ってもらえるとは限りません。

1-2-4.いらない土地だけを相続放棄することはできない

業者にお金を払って土地を引き取ってもらうくらいであれば、最初から相続を放棄して、土地を相続しないことにはできないでしょうか?

相続は放棄することもできますが、使えない土地だけを選んで相続しないということはできません。相続放棄をすれば、使えない土地だけでなく、必要な土地や預貯金など他の財産も一切相続できなくなってしまいます。

このような理由により、使えない土地の相続は、相続人にとって非常に頭の痛い問題でした。

1-2-5.使えない土地が増えると国や自治体も困る

「使えない土地」の問題は、相続人だけの問題にとどまりません。こういった土地が相続された後は、往々にして所有権の移転登記がされず、故人の名義のまま放置されてきました。それが、3代、4代と続くと、子孫が多くなり、誰がその所有者なのかわからなくなってしまいます。

国や自治体が道路建設や再開発などの公共事業を行う場合に、そのような土地があれば、所有者を調べるのに多大な時間と手間がかかります。最終的に所有者が不明であれば、事業が止まってしまうこともあります。

このような使えない土地に関するさまざまな問題の発生を抑えるために、相続土地国庫帰属制度が制定されました。使えない土地を国が引き取って管理することで、相続人の負担を減らすとともに、将来の公共のための利用にも備えることができます。

(なお、令和6年4月1日から、不動産を相続したときの所有権の移転登記が義務づけられています。そのため、故人の名義のまま放置された土地の所有者がわからなくなるという問題は解消すると見込まれます。)

2.相続土地国庫帰属の対象となる土地は、どんな土地か?

相続土地国庫帰属制度には、国が土地を所有、管理することにより、将来の公共のための利用に備えるという目的もあります。そのため、どのような土地であっても無条件に引き取ってもらえるわけではありません。

ここでは、どのような土地が相続土地国庫帰属制度の対象となるかを解説します。

2-1.相続土地国庫帰属の対象となる土地の要件

相続土地国庫帰属制度で土地を国に引き取ってもらうためには、相続人が国に対して申請します。

土地の国庫への帰属を申請できる要件は、次のとおりです(相続土地国庫帰属法2条)。

- ① 法定相続人が相続または遺贈で取得した土地であること

- ② 土地が共有であるときは、共有者全員が共同して行うこと

- ③ 一定の却下事由に該当する土地ではないこと(次項で解説)

たとえば、自分で買った土地や、親などから生前贈与で譲り受けた土地の場合には、国庫への帰属を申請することはできません。

また、①の要件の遺贈(遺言によって遺産を渡すこと)は、法定相続人に対する遺贈に限られており、法定相続人ではない人が遺贈を受けた土地については、国庫への帰属を申請することはできません。

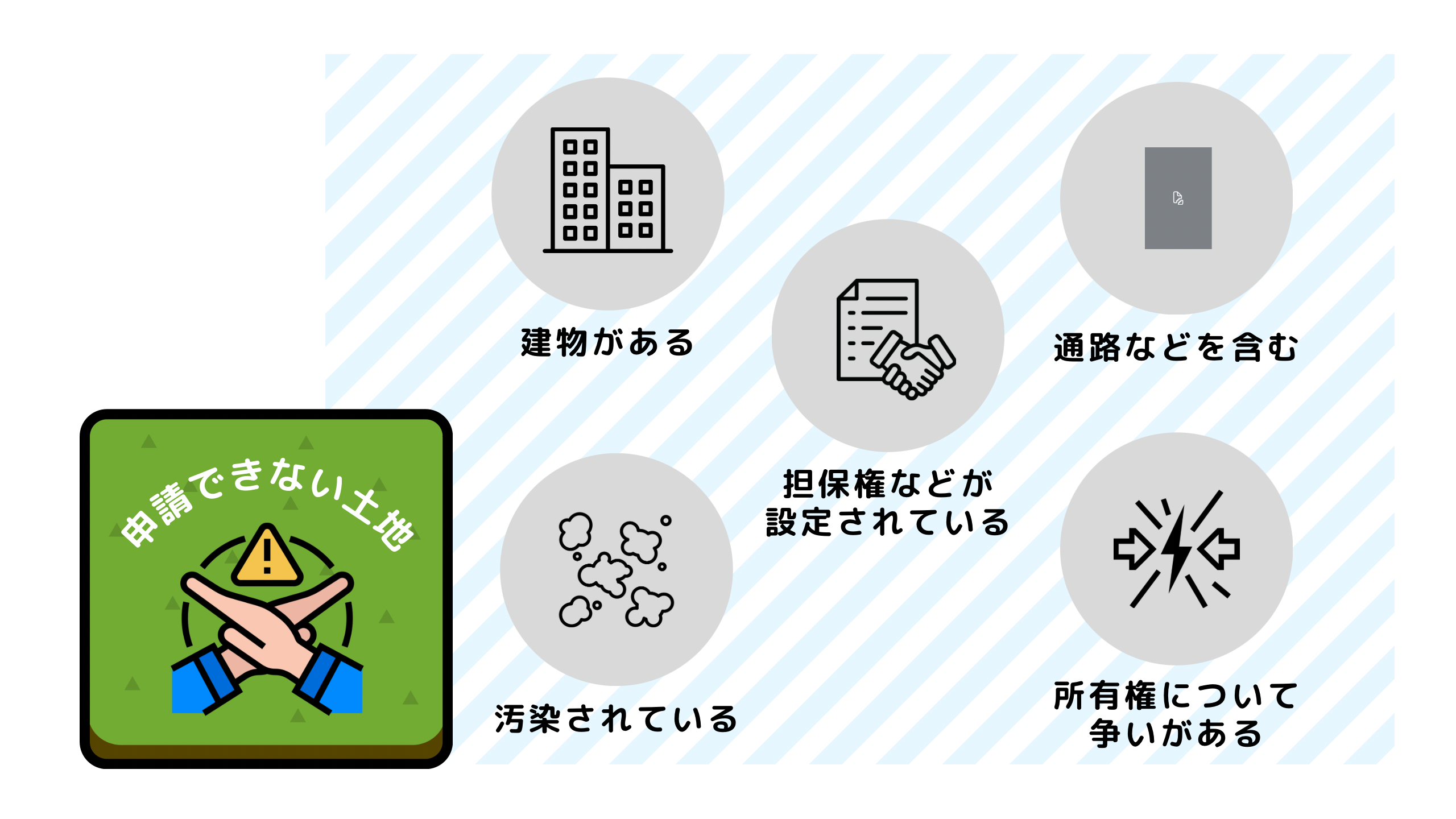

2-2.相続土地国庫帰属の対象とならない土地

次の土地は、相続土地国庫帰属制度の対象とはなりません。

2-2-1.申請をすることができないケース

上記要件③「一定の却下事由に該当する土地ではないこと」の、却下事由は、次のとおりです(相続土地国庫帰属法2条3項、相続土地国庫帰属法施行令2条)。

- ① 建物がある土地

- ② 担保権や使用収益権が設定されている土地

- ③ 他人の利用が予定されている土地(現に通路・水道用地・用悪水路・ため池として利用されている土地、墓地、境内地)

- ④ 土壌汚染されている土地

- ⑤ 境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲について争いがある土地

国庫への帰属を申請したい土地がこれらの事由に該当する場合は、事前に対応をしておく必要があります。たとえば、①のように建物がある土地なら、国庫への帰属を申請する前に、取り壊して更地にしておくということです。

同様に、②に該当するなら抵当権を外しておく、④に該当するなら汚染を除去しておく、⑤に該当するなら、境界を確定しておくといった事前準備が必要です。

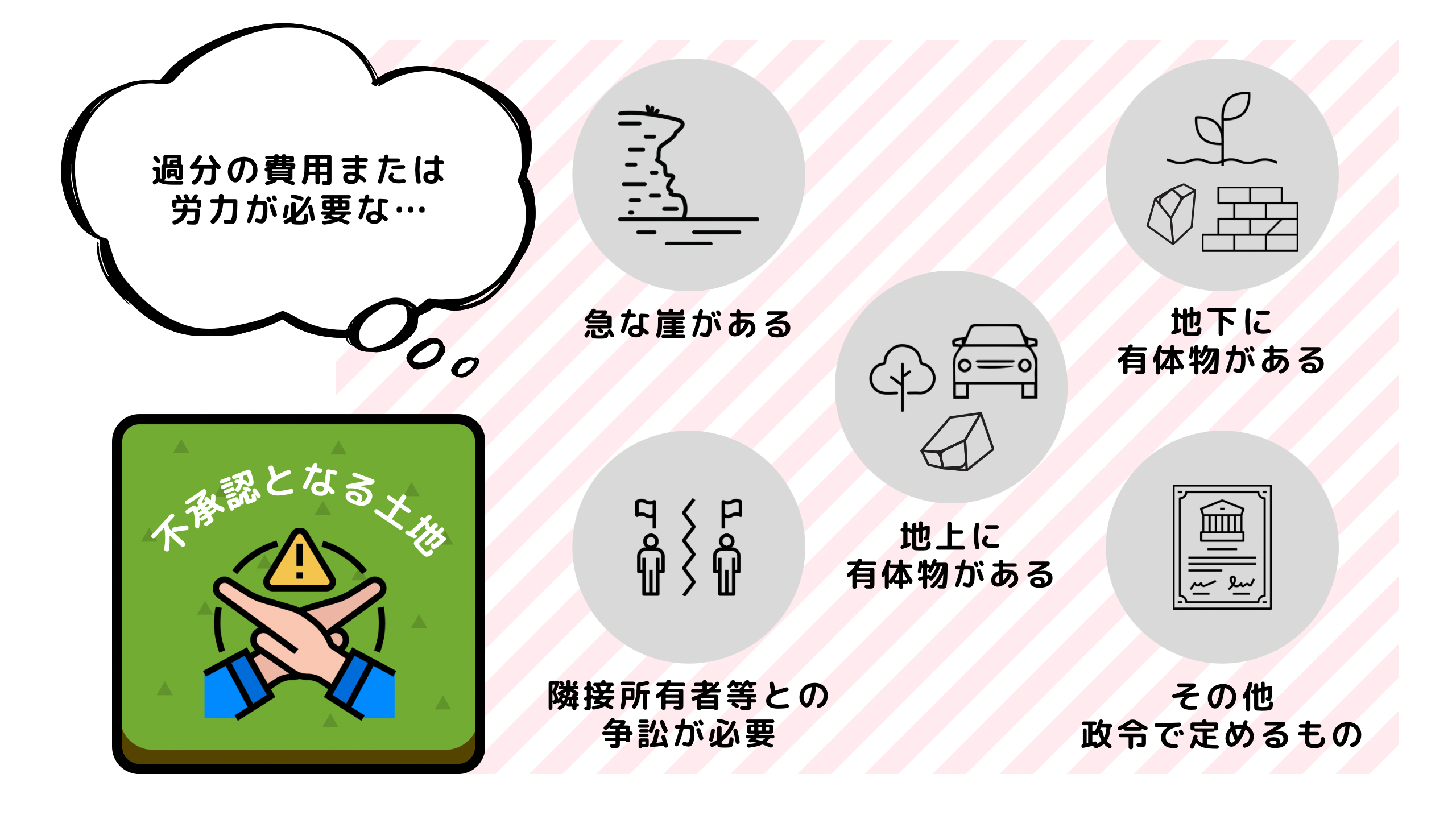

2-2-2.申請しても原則として承認されないケース

次の土地は、国庫への帰属を申請すること自体は可能です。ただし、申請をしても、原則として承認されません(相続土地国庫帰属法5条1項、相続土地国庫帰属法施行令4条)。

- ① 勾配が30度以上かつ、高さが5メートル以上の急な崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

- ② 土地の管理・処分を阻害する工作物、車両、樹木などの有体物が地上にある土地

- ③ 土地の管理・処分のために除去しなければならない有体物が地下にある土地

- ④ 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地(隣接所有者等によって通行が現に妨害されている土地など)

- ⑤ その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地として政令で定めるもの

このうち⑤「通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地として政令で定めるもの」としては、次のものが挙げられています(相続土地国庫帰属法施行令4条3項)。

- 土砂の崩壊、地割れ、陥没、水または汚液の漏出などの災害の危険により、土地周辺の人や財産に被害を生じさせるおそれを防止するため、措置が必要な土地(軽微なものを除く)

- 鳥獣や病害虫など土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農産物、樹木に被害を生じさせる土地(軽微なものを除く)

- 適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が必要な森林

- 国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地

- 国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地

このように普通に利用することができないような土地は、国庫への帰属を申請しても承認を受けることができません。土地がこれらの事項に該当していないか、申請前によく確認する必要があります。

2-3.相続土地国庫帰属の対象となる土地の具体例

前項では、相続土地国庫帰属の対象とならない土地を挙げました。法定相続人が相続又は遺贈で取得した土地であって、これらの事項に当てはまらないものであれば、国庫への帰属を申請することができます。

相続土地国庫帰属の対象となる土地の具体例を挙げると、次のようなものがあります。

- 建物のない遊休地

- 家屋を取り壊して更地にした土地

- 耕作していない農地

- 山林 など

3.相続土地国庫帰属を申請できる人

相続土地国庫帰属制度を利用して土地の国庫への帰属を申請できる人は、相続(相続人への遺贈も含む)によりその土地を取得した人です。

それでは、次のような場合は、土地の国庫への帰属を申請することができるのでしょうか。

3-1.制度の開始前に土地を相続した人も申請可能か?

相続土地国庫帰属制度の開始は令和5年4月27日からですが、それ以前に相続により土地を取得していた人も、申請することができます。

3-2.土地が共有の場合も申請可能か?

たとえば、兄弟姉妹などで1筆の土地を相続して共有している場合もあるでしょう。このような共有土地でも、国庫への帰属の申請はできます。ただし、共有者全員が同意して、全員で共同して申請を行わなければなりません。

また、共有者のうちに1人でも相続でその土地を取得している人がいれば、他の共有者が売買で土地を取得していたとしても、国庫への帰属を申請することができます。

- 父と母が、一定金額を出し合って共同で土地Aを購入し、2分の1ずつの持分を所有。

- 父が死亡して、父の持分を長男が相続。

- 相続後は、母と長男が2分の1ずつの持分で、土地Aを共有。

この設例の場合、土地Aは「売買で取得した母」と「相続で取得した長男」の共有となっています。

このようなケースでも、長男はこの土地を相続で取得しているため、母の持分も含めた土地全体に対して国庫への帰属を申請することができます。

4.相続土地国庫帰属の申請・事前相談に必要な書類

相続した土地の国庫への帰属を申請する場合は、必要書類を準備しておくとスムーズです。

4-1.相続土地国庫帰属の申請手続きに必要な書類

土地の国庫帰属を申請する手続きには、次の書類が必要です。

- 申請書

- 対象の土地の位置および範囲を明らかにする図面

- 隣接地との境界点を明らかにする写真

- 土地の形状を明らかにする写真

- 申請者の印鑑証明書

- (遺贈を受けた場合)相続人が遺贈を受けたことを証する書面として次に挙げるもの

- 遺言書

- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本も含む)

- 亡くなった人の住民票除票または戸籍の附票

- 相続人の戸籍抄本

- 相続人の住民票または戸籍の附票

- 相続人全員の印鑑証明書

- (申請者と登記名義人が異なる場合)登記名義人から相続または一般承継があったことを証する書面として次に挙げるもの

- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本も含む)

- 亡くなった人の住民票除票または戸籍の附票

- 相続人の戸籍抄本

- 相続人の住民票または戸籍の附票

- 遺産分割協議書

- (任意)固定資産評価証明書、土地の境界等に関する資料

申請書の記載例や図面、写真の作成例は、法務省ホームページの「申請方法・提出書類の様式」に掲載されているので、参考にしてください。

4-2.法務局での事前相談に必要な書類

国庫帰属の申請をする前に相談をしたい場合は、全国の法務局や電話・オンラインで対応してもらえます。自分が所有している土地が制度の対象になっているかどうかを知りたい場合や、申請のためにそろえた書類に漏れや誤りがないか確認してもらいたい場合に利用できます。

事前相談では、以下の書類を準備します。

- 相続土地国庫帰属相談票

- 相談したい土地の状況について(チェックシート)

- (可能な範囲で)土地の状況等がわかる資料として次に挙げるもの

- 登記簿謄本

- 法務局で取得した地図または公図、地積測量図

- その他土地の測量図面

- 土地の現況・全体がわかる画像または写真

- 固定資産税納税通知書

事前相談に必要な資料の様式は、法務省ホームページの「相続土地国庫帰属制度の相談対応について」に掲載されているので、参考にしてください。

5.相続土地国庫帰属の申請手続きの手順

相続した土地の国庫への帰属を申請し、実際に承認を受けて国庫に帰属するまでの手続きの手順は、次の図に示すとおりです。

以下で、手順を1つずつ確認していきましょう。

5-1.国庫帰属の承認申請

まず、申請対象となる土地の所有者が、国庫帰属の承認申請を行います。

申請書の提出先は、申請対象となる土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局(本局)です。法務局の窓口に提出するほか、郵送(書留郵便またはレターパックプラス)で提出することもできます。

5-2.法務局による書面審査

土地の所有者が申請をすると、法務局で書面審査が行われます。

書面審査で、たとえば土地に抵当権がついているなど、申請要件を満たしていないことが判明すれば、申請は却下されます。

5-3.法務局による実地調査

次に、法務局担当官による実地調査が行われます。

実地調査の結果、申請要件や承認要件を満たしていないと判断されれば、却下や不承認がなされます。

5-4.審査結果の通知

実地調査の結果を踏まえて、申請者に審査結果が通知されます。

国庫帰属が承認された場合には、承認通知とあわせて、負担金についても通知されます。

5-5.負担金の納付

負担金の通知にしたがって、金融機関で負担金を納付します。

負担金の納付期限は通知を受けた日から30日以内です。期限を過ぎると承認の効力が消滅するため、期限内に納付しましょう(相続土地国庫帰属法10条3項)。

なお、負担金の額については、「6-2.負担金」で解説します。

5-6.国庫帰属

負担金の納付と同時に、申請をした土地が国庫に帰属します。以後は、国がその土地の所有者となります。

5-7.処分の取消しと損害賠償責任に注意

相続土地国庫帰属制度について虚偽申請を行ったことが判明した場合には、いったん承認がされた後であっても、承認が取り消される可能性があります(相続土地国庫帰属法13条)。

また、本来であれば却下や不承認とされるべき事情がある土地であるにもかかわらず、そのことを隠して申請したことで国庫帰属が承認されてしまった場合には、国に対して損害賠償責任を負うこととなります(相続土地国庫帰属法14条)。

虚偽申請や重要な事項を隠しての申請などは、くれぐれも行わないよう注意しましょう。

6.相続土地国庫帰属を申請する時にかかる費用・負担金

相続土地国庫帰属制度の利用に必要となる費用は、審査を受けるときの「審査手数料」と、国に土地を引き取ってもらうときの「負担金」です。

負担金は原則20万円と少額ではないため、よく確認しておきましょう。

6-1.審査手数料

相続した土地の国庫帰属を申請するときは、審査手数料の負担が必要です。

審査手数料は、土地一筆あたり14,000円です(相続土地国庫帰属法3条2項、相続土地国庫帰属法施行令3条)。申請書に収入印紙を貼付して提出します。

審査手数料は審査にかかる手数料であるため、申請を取り下げた場合のほか、審査の結果却下や不承認となった場合も返還されません。

6-2.負担金

相続した土地の国庫帰属が承認された時点で、負担金の納付が必要となります。

所有者に代わって国が負担することになる土地の管理費用の一部として、10年分の標準的な管理費用を考慮して算定した金額を納めます(相続土地国庫帰属法10条1項)。

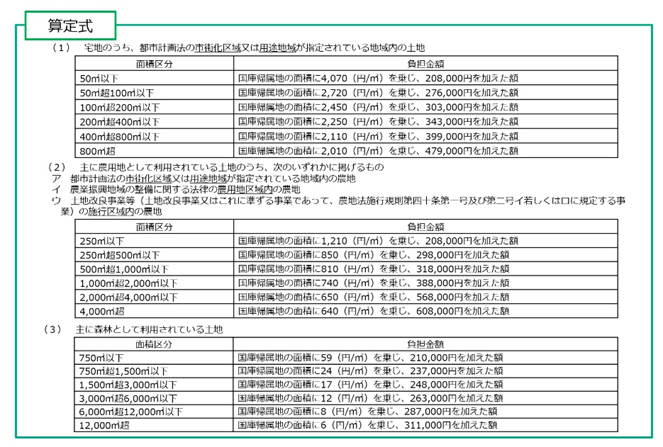

6-2-1.負担金の算出方法

負担金の具体的な金額と算出方法は土地の種類によって異なり、それぞれ次のとおりです(相続土地国庫帰属法施行令5条)。

| 土地の種別 | 負担金額 |

|---|---|

| 宅地 | 原則:面積にかかわらず、20万円。 |

| 例外:都市計画法の市街化区域(※1)、または用途地域(※2)が指定されている地域内の宅地については、面積に応じて算定。 →下記算定式の(1)。 | |

| 田、畑 | 原則:面積にかかわらず、20万円。 |

| 例外:都市計画法の市街化区域、または用途地域が指定されている地域内の農地、農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域(※3)内の農地、土地改良事業の施行区域内の農地などは、面積に応じて算定。 →下記算定式の(2)。 | |

| 森林 | 面積に応じて算定。 →下記算定式の(3)。 |

| その他 | 面積にかかわらず、20万円。 |

(※1)市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域またはおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいいます。

(※2)用途地域とは、都市計画法における地域地区の一つであり、住居・商業・工業など市街地の大枠としての土地利用が定められている地域をいいます。

(※3)農用地区域とは、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域として指定された区域をいいます。

算定式の(1)から(3)は、それぞれ次のとおりです。

法務省ホームページには、負担金の自動計算シートが掲載されているので、必要に応じて利用してください。

6-2-2.複数の土地をまとめて申請する場合

複数の土地についてまとめて申請する場合であっても、負担金は原則として1筆の土地ごとに算定します。

ただし、「同じ種目である隣接する2筆以上の土地」については、まとめて国庫帰属の申請をする場合にはこれらを1つの土地であるとみなし、1筆分の負担金で申請することができます(相続土地国庫帰属法施行令6条)。

7.相続土地国庫帰属制度の利用や申請の期限

相続土地国庫帰属制度の利用や申請に、特に期限はありません。そのため、たとえば10年以上前に相続した土地であっても、国庫への帰属を申請することができます。

ただし、いったん申請をして承認がなされたら、その後30日以内に負担金を納付しなければなりません。土地によっては、負担金が高額になる場合もあるため、あらかじめ負担金の額を試算した上で、申請のタイミングを検討しましょう。

8.相続土地国庫帰属制度のメリット

相続土地国庫帰属制度の利用には一定の手続きが必要であり、また負担金もかかります。それでも制度を利用するメリットには、どのようなものがあるのでしょうか?

8-1.いらない土地だけを手放すことができる

相続土地国庫帰属制度を利用する最大のメリットは、いらない土地だけを手放すことができる点です。

すでに説明したとおり、これまでは、相続した特定の土地だけを選んで手放す制度はありませんでした。相続放棄の制度は従来からあるものの、相続放棄をすると他の遺産も一切相続することができなくなります。

そのため、いらない土地があっても他に相続したい財産があれば、いらない土地も含めて相続せざるを得ませんでした。その結果、やむなく引き受けた土地に対して、管理に手間やコストが生じていた状況があります。

相続土地国庫帰属制度を利用すれば、こういった状況から解放されます。

8-2.引き取り手を自分で探す必要がない

まったく利用価値がない土地は別として、利用価値は低くても、引き取り手が見つかる可能性のある土地を相続する場合もあるでしょう。しかし、通常の不動産業者に依頼してもなかなか引き取り手を見つけることはできません。つてをたどって引き取り手を探すことも困難です。

相続土地国庫帰属制度では、所定の要件を満たす以上、国は国庫への帰属を承認しなければなりません(相続土地国庫帰属法5条1項)。そのため、この制度を活用すれば、土地の引き取り手を自分で探す必要はなくなります。

8-3.引き取り後の管理も安心できる

仮に引き取り手が見つかったとしても、素性もよくわからない相手であれば、土地がいわゆる「原野商法」などの反社会的、詐欺的な目的に使われてしまう可能性もあります。

それは極端だとしても、きちんと管理をしてくれない相手に土地を譲ってしまえば、近隣に迷惑がかかる可能性があります。もともと親の実家があってその地域の人たちと顔なじみであれば、なおさら、迷惑をかけるような人には譲りたくないでしょう。

相続土地国庫帰属制度を利用すれば、その土地の所有者は国となり、以後は国が管理します。土地を譲った後の管理という点でも安心できます。

9.相続土地国庫帰属制度のデメリット

相続土地国庫帰属制度の利用には、デメリットも存在します。主なデメリットは、次のとおりです。

9-1.制度を利用できる土地が限られる

相続土地国庫帰属制度は、ここまで解説してきたとおり、どのような土地でも利用できるわけではありません。

たとえば、家や物置など建物が建っている土地について相続土地国庫帰属制度を利用するためには、まず建物を取り壊す必要があります。建物の取り壊しや廃材の処分には、数十万円から、場合によっては100万円以上の費用がかかることもあります。

また、ほとんど訪れたこともないような山林の土地を相続してしまい困っているケースも少なくありませんが、「適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が必要な森林」に該当すると判断されれば、国庫への帰属を申請しても不承認となるでしょう。

実際には、「何らかの問題がある土地だからこそ手放したい」と考えている人も多いと思われますが、問題のある土地は、制度利用の要件を満たさず引き取ってもらえないという点に注意が必要です。

9-2.手続きや利用に費用がかかる

相続土地国庫帰属制度を利用する場合は、手続きそのものに審査費用がかかり、国の承認を得て土地を国庫に帰属させるときには負担金を支払う必要があります。

これらの費用については、「6.相続土地国庫帰属を申請する時にかかる費用・負担金」で解説しています。

9-3.申請や国の審査時・引継ぎに手間や時間がかかる

相続土地国庫帰属制度を利用して最終的に国に土地を引き継ぐまでには、相当の期間がかかる可能性があります。

申請をしてから法務局による審査が完了するまでの標準処理期間は8か月ですが、場合によっては、この期間を超えることがあります。

また、承認されてから納付金の支払いに時間がかかると、引継ぎまでの期間もその分延びることになります。

10.相続放棄・売却などの他の方法と、相続土地国庫帰属制度の違い

相続土地国庫帰属制度は、それ以外の土地を手放す方法とどう違うのでしょうか?

ここでは、これまで行われていた相続の方法について確認し、相続土地国庫帰属制度と比較します。

10-1.遺産分割協議により他の相続人に相続してもらう

1つ目の方法は、遺産分割協議によって他の相続人に相続してもらうことです。「遺産分割協議」とは、相続が起きた後で行う、遺産分けの話し合いのことです。相続人全員が合意するのであれば、原則としてどのように遺産を分けても構いません。

たとえば、相続人が誰もA土地を引き継ぎたくないと考えているとします。この場合には、A土地を引き継ぐ人があわせて預貯金も多く相続することにして交渉をまとめる、といったことが考えられます。

10-2.相続後、第三者に売却・贈与(寄附など)する

2つ目の方法は、いったん土地を相続した上で、第三者に売却したり寄付をしたりすることです。

ただし、誰も欲しくない土地を無理やり押し付けることはできません。可能であれば、相続の発生前に、その土地に買い取りなどの需要がありそうかどうかを、不動産業者に見積もってもらうとよいでしょう。

また、贈与の場合は、不動産業者は仲介してくれないので、自分でもらってくれる相手を探してこなければなりません。

10-3.相続放棄する

3つ目の方法は、相続放棄をすることです。相続放棄とは、相続開始後に家庭裁判所に申述して、故人の財産・負債を一切引き継がないことです(民法938条)。

相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったことになるため(民法939条)、特定の土地を相続せずに済むのみならず、預貯金など他の財産も一切相続することができなくなります。そのため、土地以外に預貯金などの遺産がある場合、相続放棄という選択肢は現実的ではないでしょう。

10-4.相続土地国庫帰属制度と他の制度の比較まとめ

相続土地国庫帰属制度、相続後の売却、相続放棄の3つの方法を比較すると、次のようにまとめられます。

まったく別の制度であるため単純な比較は困難ですが、相続土地国庫帰属制度は、今後は有力な選択肢となるでしょう。

| 相続土地国庫帰属制度 | 相続後の売却 | 相続放棄 | |

|---|---|---|---|

| 期限 | なし | なし | 相続開始を知ってから3か月以内 |

| 手続き先 | 法務局または地方法務局 | - | 家庭裁判所 |

| 他の遺産の相続に影響するか | 影響しない | 影響しない | 影響する |

| お金の動き | お金(負担金と審査手数料)を支払う | お金(売却対価)を受け取る | - |

| 可否の重要な要素 | 相続土地国庫帰属法の要件を満たすか(主に土地の状況) | 相手の意思 | 民法の要件を満たすか(主に期限) |

10-5.相続土地国庫帰属制度を利用したほうがいい場合と、他の方法を利用したほうがいい場合

土地を手放す方法を検討する順番は、一般的には、売却、贈与(寄附も含む)、相続土地国庫帰属制度の利用、となるでしょう。

まず、不動産業者に査定依頼をして、価格がついて買い手が現れると思われる土地であれば、売却するのがよいでしょう。ただし、すぐに買い手が現れるとは限らないので、ある程度時間がかかることは覚悟する必要があります。

また、寄附も含めた贈与の場合、不動産業者などの仲介が受けられないため、もらってくれる相手を探すのに、売却と比べてさらに手間や時間がかかります。

それらの方法で土地を手放せる可能性がなければ、最後の手段として相続土地国庫帰属制度の利用を検討することになります。

11.相続土地国庫帰属制度について相談できる専門家

相続土地国庫帰属制度について相談できる専門家は、弁護士、司法書士、行政書士などです。一部の専門家には、申請書類の作成代行も依頼できます。

相続に強い専門家であれば、専門家どうしで連携していることが多く、複数の分野の専門家に依頼する必要がある場合も、1か所に相談するだけで対応してもらえます。

11-1.弁護士

土地の相続について、相続人間や受贈者などとの間で法的な争いが生じている場合には、弁護士へ相談しましょう。

たとえば、複数の相続人が同じ土地を相続したいと主張している場合や、相続人同士でいらない土地を押し付け合って埒が明かない場合などです。また、弁護士は、相続土地国庫帰属制度の利用や相続放棄に必要な書類の作成を代行することも可能です。

11-2.司法書士

土地の登記手続きについては、司法書士へ相談しましょう。

相続による土地の所有権移転登記(相続登記)は、司法書士の独占業務であり、他の者へ依頼することはできません。司法書士も、相続土地国庫帰属制度の利用や相続放棄に必要な書類の作成を代行することが可能です。

11-3.行政書士

特に争いが生じていない場合で、遺産分割協議書などの書類を作成したい場合、行政書士に依頼することもできます。相続土地国庫帰属制度の利用に必要な申請書等の作成代行も可能です。ただし、土地の登記申請は行政書士にはできません。

一般的に、行政書士の報酬は、弁護士や司法書士よりも安価となる点がメリットです。

11-4.税理士

土地の相続税評価や、相続税の計算・申告、土地を売却した場合の確定申告など、土地に関連した税金の困りごとがある場合は、税理士へ相談しましょう。

12.まとめ:土地の相続準備は早めに行うのがポイント

相続土地国庫帰属法は、施行されて日が浅い法律です。そのため、実際の運用を通じて、申請のコツや注意点などが生じる可能性もあります。もともと、土地の価値の評価や登記などは複雑な面が多く、専門家の力を借りることは欠かせません。特に、相続税が関係する場合は、土地を手放すにしても、いつ手放すのがいいのかといったタイミングの問題もあります。

可能であれば、相続が発生する前に相続専門の税理士に相談して、土地をどう扱うのがよいのかプランを立てておきましょう。そうすることで、相続人が困ることも減るでしょう。

土地の相続に関して多くの経験を持つ税理士法人チェスターに、お気軽にご相談ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続税申告は相続専門の実績あるチェスターで安心。

税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が1%であることも強みの一つです。

相続税申告実績は年間3,000件超、税理士の数は84名とトップクラスの実績を誇るチェスターの相続税申告を実感してください。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続税編