相続において成年後見人が必要なのは判断能力の低下した相続人がいるとき

認知症や知的障害をもつ相続人が遺産分割協議を行う場合には、成年後見人を選任する必要があります。

成年後見人とは、判断能力が不十分な人の財産や権利を守って法的に支援する人のことです。弁護士などの専門家や親族から選任されるのが一般的です。ただし、利益相反が生じる場合など、親族が成年後見人になれないケースもあります。

近年、成年後見制度を利用する人は増加しており、決して人ごとではありません。成年後見人の選び方、申立て方法や費用、成年後見人になる場合の注意点を理解して、スムーズに相続手続きを行いましょう。

この記事の目次 [表示]

1.判断能力が低下した相続人との遺産分割協議では成年後見人が必要

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事の判断が難しくなった人を助けるために支援者を選び、支援する制度です。相続の場面では、判断能力が低下してしまった本人に代わり、成年後見人が遺産分割協議に出席します。

厚生労働省が2019年に発表した「成年後見制度の現状」によると、成年後見制度の利用者は増加傾向にあります。

たとえば、2013年に約17万6000人だった利用者は、2018年には約21万8000人に増えているのです。

また、最高裁判所事務総局家庭局が2020年に発表した「成年後見関係事件の概況」によると、制度の利用をはじめる原因としては認知症が最も多く、全体の約64.1%です。

以上からわかるとおり、成年後見制度は決して他人事ではありません。認知症の相続人が適切な遺産分割協議を行えるよう、成年後見人の必要性について理解しておきましょう。

参考:遺産分割でもめないために【遺産分割協議とは?】|相続税のチェスター

1-1.遺産分割するには法定相続人全員の同意が不可欠になる

遺産を相続して相続人同士で分ける場合「遺産分割協議」を開く必要があります。遺産分割協議を行う際には2つのポイントに注意しましょう。

遺産分割協議で気をつけるべきこと

- 法定相続人全員の同意が必要

- 協議の結果は書類に記録

遺産分割協議の開催方法に決まりはありません。しかし、必ず法定相続人全員で行い、協議結果について全員の同意が必要です。法定相続人とは、民法で定められた遺産相続人を指します。

法定相続人の同意を1人でも得られないと、協議は成立せず、遺産分割の内容を決めても無効となるので注意しましょう。

遺産分割協議の結果は「遺産分割協議書」として、書類に記録します。

1-2.認知症の相続人による遺産分割の合意は無効になる可能性がある

遺産分割協議には相続人全員の同意が必要です。認知症で判断能力のない相続人が遺産分割協議書に署名・捺印しても、同意として認められない可能性があります。

遺産分割協議の内容を有効なものとするためには、遺産分割協議の結果、どのような効果が生じ、自分にどんな影響があるか認識できる状態であることが必要です。

しかし認知症の場合、遺産分割協議の内容や、協議書に署名・捺印することがどのような結果をもたらすか判断できないことがあります。そうなると遺産分割協議の成立条件を欠くため、署名・捺印しても無効となるのです。

遺産分割協議が無効とならないよう、相続人に代わって手続きを行う成年後見人が必要になります。

2.認知症の相続人でも成年後見人が不要なケース2つ

相続人が認知症であれば必ず遺産分割協議が無効となるわけではなく、例外もあります。認知症の人が成年後見人を選定せずに遺産相続できるケースは次の2つです。

認知症の相続人でも遺産相続可能なケース

- 土地や建物などの不動産を法定相続する場合

- 被相続人が遺言を残していて遺産分割協議が不要な場合

相続において、認知症の相続人がいれば必ず成年後見人が必要というわけではありません。相続が発生したら、どのような手続きが必要なのかを洗い出し、成年後見人が必要かどうかを検討しましょう。

2-1.土地や建物などの不動産を法定相続する場合

遺産が土地や建物などの不動産であれば、法定相続分での相続登記が可能です。法定相続分とは、民法で決められている相続分をいいます。

遺産分割協議ではなく法定相続分での相続であれば、認知症の相続人が参加せずとも他の相続人1人だけで登記手続きが可能です。

ただし、預貯金や有価証券などの金融資産については、法定相続分で相続するとしても、原則として相続人全員の署名・捺印が必要です。もし、認知症の相続人がいる場合は代わりに成年後見人が署名・捺印することが求められます。

相続にかかる相続税を申告する際も、手続きに必要な判断能力のない相続人がいる場合は、成年後見人が必要です。

参考:法定相続分は相続人の家族構成でこんなに変わる!【ケース別で解説】|相続税のチェスター

2-2.被相続人が遺言を遺していて遺産分割協議が不要な場合

亡くなった人(被相続人)が遺言書を残している場合には、遺産分割協議をする必要がないため、成年後見人は不要です。

遺言書がある場合、遺産相続は遺言書に書かれている内容に従って行われます。そのため、相続人全員で遺産分割協議をする必要はありません。判断能力を欠く相続人がいても、遺言書の内容には影響しないため、わざわざ成年後見人を立てなくても相続手続き自体は可能です。

3.成年後見人の選任方法2パターン

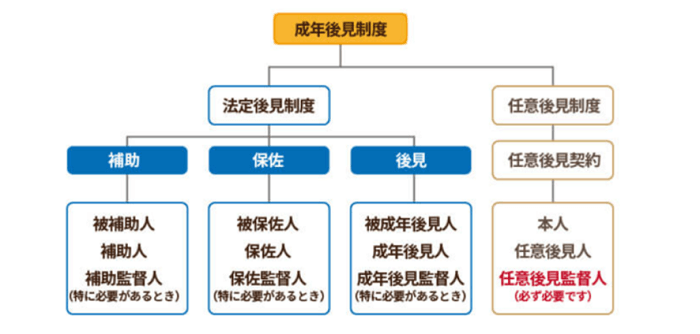

▲成年後見制度の種類

成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つがあります。2つの違いは下記のとおりです。

| 任意後見 | 判断能力を欠く前に本人が成年後見人になってほしい人を選び契約する方法 |

|---|---|

| 法定後見 | 判断能力を欠いた後(認知症などになった後)に家庭裁判所に成年後見人を選んでもらう方法 |

3-1.本人に判断能力があるときにあらかじめ任意後見人を選任しておく

任意後見人は、本人が認知症や精神疾患などにかかる前の健康なうちに、本人自ら後見人と契約します。任意後見契約は、本人たちの間で契約を交わしただけでは効力が発生しません。任意後見契約を結ぶ際は、公証役場で公正証書にする必要があります。公正証書が作成されることにより、任意後見契約の内容が登記され一般に公示されます。

実際に任意後見がはじまるのは、本人が認知症などで判断能力が低下した後です。第三者が家庭裁判所に任意後見監督人選任を申し立ててからになります。

任意後見監督人とは、任意後見人がきちんと後見人としての役割を果たしているかチェックする立場の人です。任意後見監督人になれるのは、任意後見人や親族などの関係者以外の人に限られます。

3-2.すでに本人の判断能力が不十分な場合は法定後見人を選任する

本人がすでに認知症で判断能力が低下している場合は、法定後見人を選ぶ必要があります。

法定後見人には「補助」「保佐」「後見」の3種類があり、本人の判断能力のレベルに応じて選ばれます。

3種類の違いは下記のとおりです。

| 対象となる人 | 援助者 | ||

|---|---|---|---|

| 補助 | 判断能力が不十分 (助けがなければ、契約の意味・内容を自分で理解し、判断することが難しい場合があるレベル) | 補助人 | (監督人を選任することがある) |

| 保佐 | 判断能力が著しく不十分 (助けがなければ、契約の意味・内容を自分で理解し、判断できない) | 保佐人 | |

| 後見 | 常に判断能力が欠けている (助けがあっても、契約の意味・内容を自分で理解し、判断できない) | 後見人 | ― |

法定後見制度の場合、補助人、保佐人、後見人の選任は、家庭裁判所が行います。

4.親族が成年後見人になる場合の注意点

成年後見人になるために特別な資格は必要なく、十分な判断能力が備わっていれば誰でもなれます。実際に成年後見人に選ばれるのは、親族や知人などの親しい間柄の人や、弁護士や司法書士などの専門家であることが多いです。また、法人や複数人を選ぶこともできます。

もし、成年後見人を選ぶにあたって候補者同士が対立していたり、適切な人物が見つからなかったりする場合は、裁判所が選任する場合もあります。

法律の専門家に成年後見人を依頼する場合は費用がかかるので、親族や知人を成年後見人にしたいと考える人もいるでしょう。その際には、下記の注意点を押さえておきましょう。

4-1.被後見人が死亡するまでは成年後見人を辞任できない

成年後見人としての仕事は、本人が死亡するか、本人の能力が回復するまで続きます。遺産分割協議や相続税などの手続きが終わったことが理由では、辞任できないことに注意しましょう。

ただし「正当な事由があるとき」は、家庭裁判所の許可を得て辞任できます。正当な事由として認められる例としては、下記のものがあります。

成年後見人の辞任が認められる「正当な事由」一例

- 成年後見人が遠隔地に住んでいるため職務の遂行に支障がある場合

- 自分よりも適格な人物が現れた場合

- すでに長期間職務を行い、今後の継続が過酷な場合

- 加齢、病気により業務の適切な遂行に支障がある場合

- 成年後見人が、被後見人(本人)や成年後見監督人、親族などとトラブルがある場合

せっかく適格な人物が成年後見人となっても気軽に辞任できるルールでは、本人が不利益を被るおそれがあります。

したがって上記のような特別の事情があるとき以外は、本人の死亡か能力回復まで成年後見人を辞任できないことになっているのです。

4-2.成年後見人は相続税対策ができるわけではない

成年後見人は、あくまでも本人と本人の財産の保護を目的として行動するため、相続税対策はできません。相続税対策は、本人ではなく相続人のためにされるものです。したがって、本人のために行動する成年後見人が相続税対策をすることはできないのです。

また、知らぬふりをして勝手に成年後見人が相続税対策をすることもできません。成年後見制度が開始すれば、成年後見監督人による監督が始まるからです。

もし、成年後見人に不正行為が発覚すれば、家庭裁判所は解任の審判をする場合があります。また、成年後見人が不正行為によって本人に損害を加えた場合は、損害賠償をする義務が発生します。不正行為の内容によっては、業務上横領罪や背任罪などの刑事責任を問われかねないのです。

刑事責任は、たとえ成年後見人が本人と親子の関係であっても免除されません。温情をかけてもらう理由にもならないので、気をつけましょう。

4-3.利益相反が生じる場合には特別代理人を選任する必要がある

被後見人と成年後見人がともに相続人になる場合は利益相反が生じるため、親族は成年後見人になれません。

たとえば、被後見人の兄弟が成年後見人をしていたところ、親が亡くなり相続が発生したケースが挙げられます。この場合、被後見人と成年後見人は相続人同士の関係になります。

遺産分割協議では少しでも多くの利益が被後見人に渡るよう、働きかけなければなりません。一方で、成年後見人自身も相続人として自己の利益のために遺産分割協議をする権利があります。

したがって、成年後見人は両方の権利を尊重することになり矛盾が生じてしまいます。これが利益相反関係です。

被後見人と成年後見人が利益相反関係になってしまった場合は、成年後見監督人に遺産分割協議をしてもらう方法があります。

成年後見監督人がいなければ、特別代理人を家庭裁判所に選んでもらいます。特別代理人に、遺産分割協議をしてもらうことも可能です。

5.成年後見人選任の申立てに必要な手続き

任意後見制度と法定後見制度では必要書類や手続き方法が異なります。中でも法定後見制度は必要書類や手順が多いため、審査が通るまでに数ヶ月かかる可能性があることを念頭に置きましょう。

成年後見人制度を検討しているなら、全体的な流れを一通り頭に入れておくことをおすすめします。必要書類の一つひとつを暗記しなくても、どのような書類が必要で、費用がどれくらいかかるのか大まかに把握しておくと、いざというときにスムーズです。

5-1.診断書や戸籍謄本など必要書類を用意

成年後見人選任の申立てをする際は、下記すべての書類を準備する必要があります。裁判所が用意しているチェックリストを使って、一つずつ確認しながら準備するとよいでしょう。

成年後見人選任の申立てに必要な書類

- 医師の診断書

- 本人の戸籍謄本

- 本人と成年後見人候補者の住民票

- 本人について成年後見の登記がされていないことの証明書1通(東京法務局から取り寄せ)

- 申立書

- 本人の健康状態に関する資料(介護保険被保険者証、身体障害者手帳などの写し)

- 本人の財産に関する資料(預金通帳の写し、不動産登記事項証明書など)

- 本人の収支に関する資料(給与明細、納税証明書など)

参考:後見/保佐/補助の開始申立手続に要する書類と費用(チェックリスト)|裁判所

申立書の様式は家庭裁判所によって異なります。管轄の家庭裁判所が指定する様式に従って準備しましょう。

5-2.審査費用は7000円程度を用意

成年後見制度利用の申立てにあたっては、収入印紙や郵便切手など合計で7000円程の費用がかかります。

内訳は下記のとおりです。

| 費用項目 | 金額 | |

|---|---|---|

| 収入印紙 (申立て手数料) | 後見/保佐/補助開始 | 800円 |

| 保佐(補助)開始+代理権 (または同意権)付与 | 1600円 | |

| 保佐(補助)開始+代理権付与+同意権付与 | 2400円 | |

| 収入印紙(登記手数料) | 2600円分 | |

| 郵便切手 | 3700円分

| |

収入印紙と郵便切手は申立書と一緒に家庭裁判所へ提出しましょう。

また、裁判所が必要と判断した時は、本人の状態を鑑定するための費用が10万円ほどかかる場合もあります。

5-3.申立て手続きは家庭裁判所へ

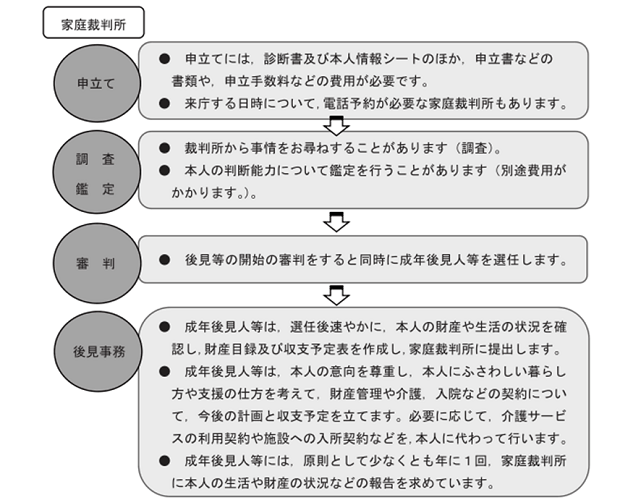

▲家庭裁判所における成年後見人選任申立て手続の流れ

引用:成年後見制度における診断書作成の手引 本人情報シート作成の手引 3p|最高裁判所事務総局家庭局

家庭裁判所に申立てがされると、成年後見人を選任するための審査が行われます。家庭裁判所における手続きの流れは、上記図のとおりです。

手続きにあたり、家庭裁判所は本人の判断能力について鑑定を行うケースがあります。鑑定費用は5万~10万円程度が一般的ですが、申立人の負担となることに注意しましょう。

鑑定が必要かどうかは、診断書の内容や本人の状態を見ながら判断されます。

5-4.審査期間は2〜4ヶ月前後

家庭裁判所が成年後見人の審査にかける時間はケースによりさまざまですが、おおむね2~4ヶ月前後と考えておきましょう。

最高裁判所事務総局家庭局が発表した「成年後見関係事件の概況―令和2年1月~12月―」によると、成年後見関係事件(合計3万6804件)の審査にかかった期間の割合は下記のとおりです。

家庭裁判所の審査期間

- 2カ月以内に終局したもの…約70.1%(前年は約75.6%)

- 4カ月以内に終局したもの…約92.4%(前年は約94.4%)

上記調査結果のとおり、成年後見関係の審査は多くが2~4ヶ月ほどで行われています。申立てをすればすぐに成年後見人が選ばれるわけではないため、制度の利用には余裕をもつようにしましょう。

6.成年後見人制度を使わない相続を希望するなら家族信託も視野に

成年後見制度とは別に、認知症の家族の財産を他の人が管理する方法として「家族信託」があります。

家族信託とは、財産を所有している人が家族の誰かに財産の管理を任せることです。代表例に、親が持っている財産の管理を子どもに任せるケースがあります。

家族信託のメリットは、財産管理を任せられた人が相続税対策もできる点です。

成年後見人の場合、あくまで本人の利益を守るために行動しなければならないので、本人の不動産売買や預貯金の贈与などの相続税対策はできません。

対して家族信託の場合は本人の利益を守る行動だけに限定されないので、相続税対策のための行動が可能です。

ただし、家族信託は認知症になった後に家族信託契約を締結することはできません。家族信託を利用したいのであれば、判断能力があるうちに契約を結ぶようにしましょう。

7.認知症の親族の相続手続きを円滑に進めたいなら専門家に相談しよう

相続手続きにおいて成年後見人は、認知症で判断能力が低下した本人の代わりに遺産分割協議に参加します。本人の利益のために行動する重要な役割を担っているので、選任にあたっては慎重に考慮しなければなりません。

また、成年後見人を選任するためには、書類の準備や家庭裁判所への申立てなどさまざまな手続が必要です。まずは専門家への相談を検討しましょう。

司法書士法人チェスターであれば、依頼者の相続状況をきちんと把握し、手続きを代行します。依頼者の希望によっては、当事務所の司法書士が成年後見人や成年後見監督人となることも可能です。

また、成年後見人は相続税対策ができないため、別に税金対策を行いたい場合は税理士法人チェスターにご相談ください。相続に詳しい税理士が遺産総額を正確に算出し、余計な税金を払うことのないようアドバイスします。

なお、遺産分割協議後や相続手続き後にトラブルが起きてしまった場合は、チェスターグループの法律事務所にご相談ください。相続分野の経験豊富な弁護士が、依頼者の納得のいく形で解決へと導きます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。

様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ

各種サービスをチェック!

\ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続法務編