相続の割合を家族構成別に解説!誰がどれくらい?例外は?

法定相続分は、亡くなった人の遺産を相続人どうしで分けるときの割合を民法で定めたものです。相続人ごとの法定相続分は人数で均等に分けられるとは限らず、亡くなった人の家族構成によって変わります。

遺産は必ず法定相続分のとおりに分けなければならないというものではありません。ただし、遺産を分けるときの一定の目安になるため、法定相続分を正しく理解しておくことが重要です。

この記事では、相続人ごとの法定相続分がいくらになるか、家族構成のケース別に確認します。

この記事の目次 [表示]

1.法定相続分は何のために定められているか

法定相続分は、遺産相続に関するトラブルを解決するときの基準として定められています。

亡くなった人の遺産は、遺言書があれば遺言書に書かれているとおりに分け合います。遺言書がなければ、相続人どうしで話し合いをして誰が何を相続するかを決めます。

相続人どうしで遺産相続の話し合いがまとまれば大きな問題にはなりません。しかし、次のようなときは話し合いがまとまらないことが多くなります。

- 遺産が高額である

- 遺産が自宅とわずかな預貯金だけである

- 誰も欲しがらないような土地がある

- 特定の相続人が多額の生前贈与を受けていた

- 特定の相続人が亡くなった人の介護をしていた

遺産相続の話し合いが調停や審判など法的手続きに移行しても解決しない場合は、法定相続分で遺産を分けることになります。

法的手続きをしない場合でも、法定相続分を目安にして各人の相続分を決めることがあります。

遺産相続についての詳細な解説は下記記事もご参照ください。

遺産相続(財産相続)で必ず確認すべきこととは?

2.誰が相続できるかは家族構成で決まる

相続人ごとの法定相続分を確認するには、まず誰が相続できるかを確定する必要があります。

誰が遺産を相続できるかは、被相続人の家族構成によって決まります。まず配偶者と子が優先され、子がいない場合は両親、両親もいなければ兄弟姉妹が相続人になります。

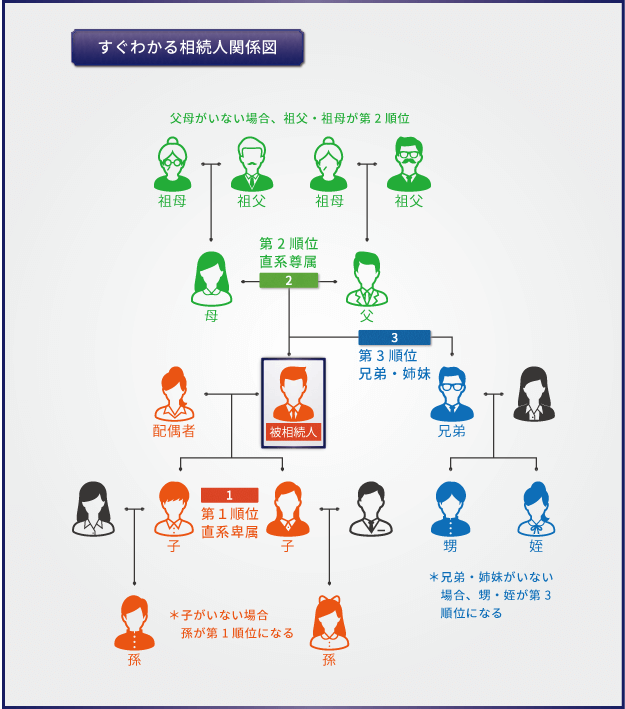

2-1.法定相続人の範囲と順位

亡くなった被相続人の遺産を相続できる人は民法で定められています。民法で定められた相続人を法定相続人といい、法定相続人となる人の範囲と順位は次のとおりです。

- 常に相続人:被相続人の配偶者

- 第1順位:被相続人の子(養子も含む、子が相続できない場合は孫)

- 第2順位:被相続人の直系尊属(父母・祖父母など)

- 第3順位:被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が相続できない場合は甥・姪)

被相続人の配偶者は常に相続人となります。配偶者以外の人は上記の順番で配偶者とともに相続人になります。

第1順位の相続人(被相続人の子など)または第3順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹)が、すでに死亡しているなどの理由で相続できない場合は、その人の子が代わりに同じ順位で相続人になります。これを代襲相続といいます。

第2順位の相続人(被相続人の父母)が相続できない場合は、健在である祖父・祖母が相続人になります。ただし、父母のいずれか一方が相続人になれば、祖父・祖母は相続人になりません。

2-2.法定相続人にならない人

亡くなった被相続人とつながりが深い人でも、次のような人は法定相続人にはなりません。

- 孫(代襲相続で相続人になる場合を除く)

- 内縁の妻・夫

- 離婚した元配偶者

- 義理の息子・娘(息子の妻など)

- 再婚相手の連れ子(養子縁組している場合を除く)

- 相続欠格・相続廃除で相続できなくなっている人

これら法定相続人にならない人であっても、遺言書に遺産を継がせることが書かれていれば遺産をもらうことができます(相続欠格の場合は除きます)。

3.相続人ごとの法定相続分

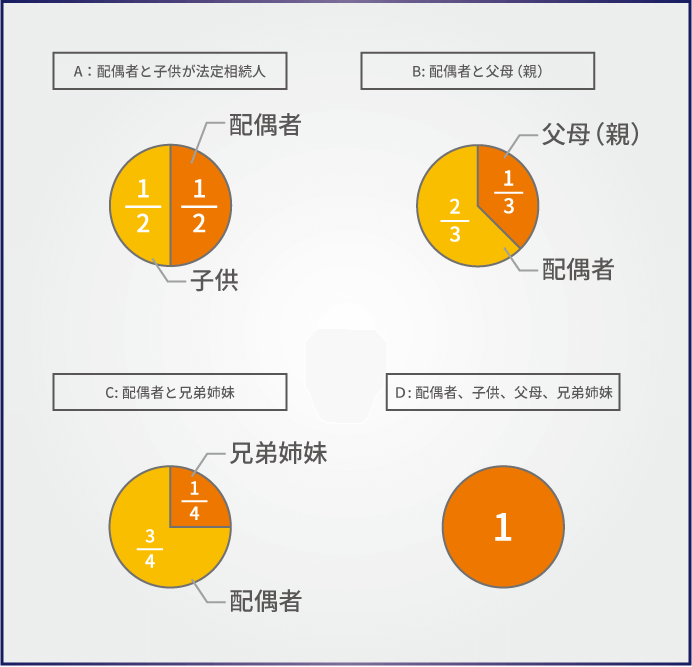

法定相続分は、亡くなった被相続人と相続人の続柄によって次のとおり定められています。誰が遺産を相続できるかがわかれば、法定相続分が決まります。

- A:配偶者と子が法定相続人のとき 配偶者1/2、子1/2(複数いるときは1/2を人数に応じて均等に分配)

- B:配偶者と父母(直系尊属)が法定相続人のとき 配偶者2/3、父母(直系尊属)1/3(複数いるときは1/3を人数に応じて均等に分配)

- C:配偶者と兄弟姉妹が法定相続人のとき 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(複数いるときは1/4を人数に応じて均等に分配)

- D:配偶者だけ、子だけ、父母だけ、兄弟姉妹だけが法定相続人のとき 相続人の人数に応じて均等に分配

法定相続分は必ずこのとおりに分けなければならないものではありません。相続人どうしで合意ができれば、特定の人に多くの遺産を継がせることもできます。

4.家族構成のケース別法定相続分の具体例

この章では、家族構成のケース別に相続人ごとの法定相続分を確認します。

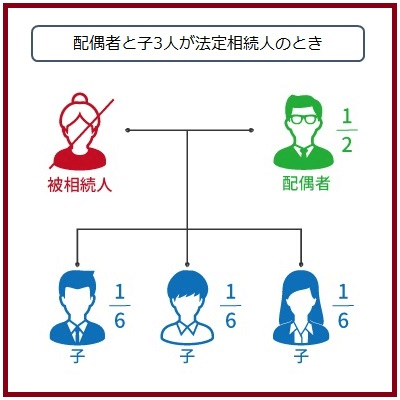

4-1.配偶者と子3人が法定相続人のとき

被相続人の配偶者と子3人が法定相続人のときは、配偶者の法定相続分は1/2、子の法定相続分は3人あわせて1/2となります。子の1人あたりの法定相続分は1/2を3等分した1/6となります。

配偶者の法定相続分:1/2

子の1人あたりの法定相続分:1/6

子の誰かがすでに死亡している場合は、その死亡した人の子(被相続人の孫)が代襲相続で相続人になります。代襲相続人の法定相続分は死亡した人のもの(このケースでは1/6)をそのまま引き継ぎ、代襲相続人が複数いるときは人数で均等に分配します。

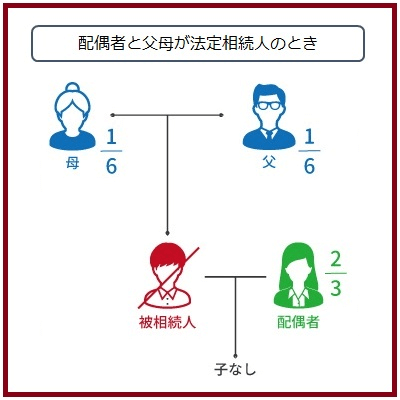

4-2.配偶者と父母が法定相続人のとき

被相続人に子がいない場合は、配偶者と父母が法定相続人になります。

このケースでは、配偶者の法定相続分は2/3、父母の法定相続分は2人あわせて1/3となります。父母の1人あたりの法定相続分は1/3を2等分した1/6となります。

配偶者の法定相続分:2/3

父母の1人あたりの法定相続分:1/6

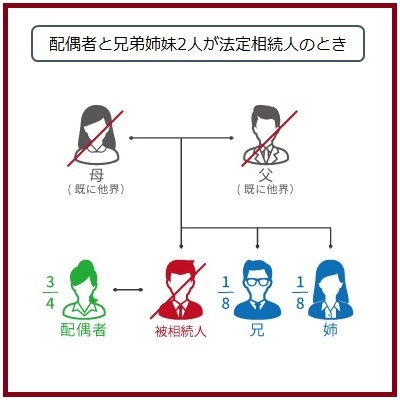

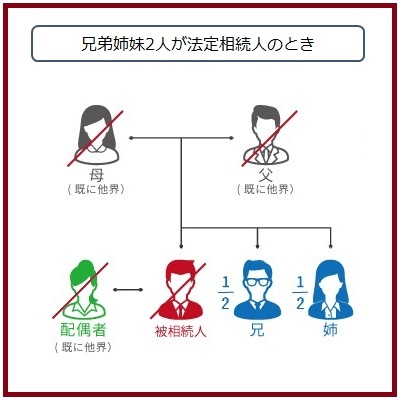

4-3.配偶者と兄弟姉妹2人が法定相続人のとき

被相続人に子がおらず父母をはじめとした直系尊属がすでに死亡している場合は、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になります。

このケースでは、配偶者の法定相続分は3/4、兄弟姉妹の法定相続分は2人あわせて1/4となります。兄弟姉妹の1人あたりの法定相続分は1/4を2等分した1/8となります。

配偶者の法定相続分:3/4

兄弟姉妹の1人あたりの法定相続分:1/8

兄弟姉妹の誰かがすでに死亡している場合は、その死亡した人の子(被相続人の甥・姪)が代襲相続で相続人になります。代襲相続人の法定相続分は死亡した人のもの(このケースでは1/8)をそのまま引き継ぎ、代襲相続人が複数いるときは人数で均等に分配します。

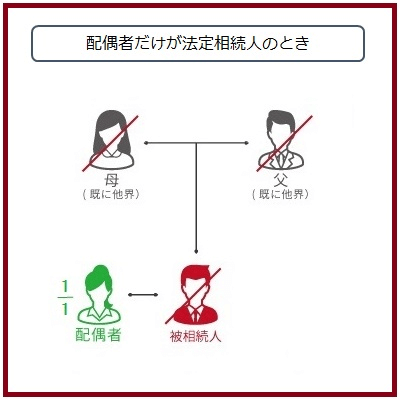

4-4.配偶者だけが法定相続人のとき

被相続人に子や兄弟姉妹がおらず、父母をはじめとした直系尊属がすでに死亡している場合は、配偶者だけが法定相続人になります。 法定相続人は配偶者1人なので法定相続分は1/1、つまり遺産をすべて相続することになります。

配偶者の法定相続分:全部

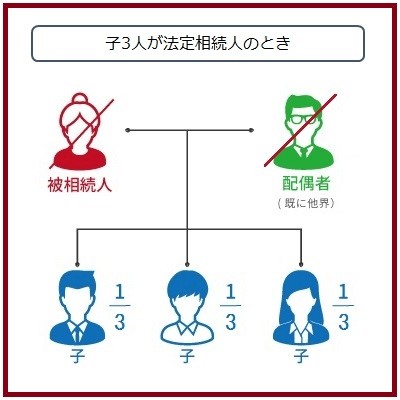

4-5.子3人が法定相続人のとき

被相続人の配偶者がすでに死亡していて子3人が法定相続人になるときは、子3人で遺産を均等に分けます。1人あたりの法定相続分は1/3となります。

子の1人あたりの法定相続分:1/3

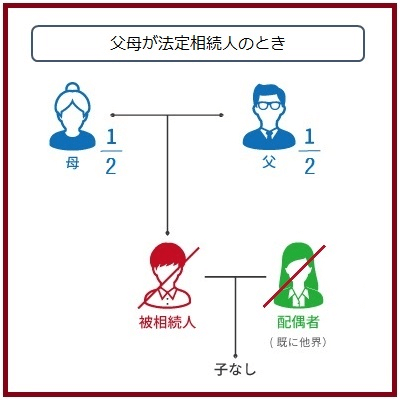

4-6.父母が法定相続人のとき

被相続人に子がおらず配偶者がすでに死亡している場合は、父母が法定相続人になります。父母がどちらも健在であれば、1人あたりの法定相続分は1/2となります。

父母の1人あたりの法定相続分:1/2

4-7.兄弟姉妹2人が法定相続人のとき

被相続人に子がおらず、配偶者と直系尊属がすでに死亡している場合は、兄弟姉妹が法定相続人になります。兄弟姉妹が2人であれば、1人あたりの法定相続分は1/2となります。

兄弟姉妹の1人あたりの法定相続分:1/2

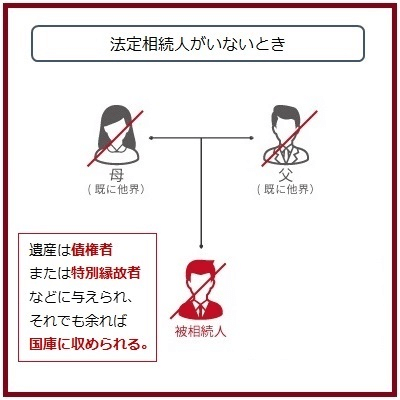

4-8.法定相続人がいないとき

被相続人に配偶者、子、兄弟姉妹がおらず、直系尊属がすでに死亡している場合などでは、法定相続人が誰もいないことになります。

法定相続人が誰もいない場合は、被相続人の遺産は債権者や特別縁故者(療養看護に努めた人)などに分配されたのち、国庫に収められます。

相続人が誰もいないときの遺産相続については「相続人不存在の基礎知識と手続きを徹底解説」を参照してください。

相続人が誰もいないときの遺産相続については「相続人不存在の基礎知識と手続きを徹底解説」を参照してください。

5.相続分の例外(特別受益・寄与分)

次のようにある特定の相続人にだけ特別な事情があるときは、相続分の調整が行われます。

- 特定の相続人が多額の生前贈与を受けていた

- 特定の相続人が亡くなった被相続人の介護をしていた

特定の相続人に特別な事情があるときに法定相続分のとおりに遺産を分け合うと、かえって不公平になることがあります。そこで、相続分の計算では特別受益や寄与分を考慮します。

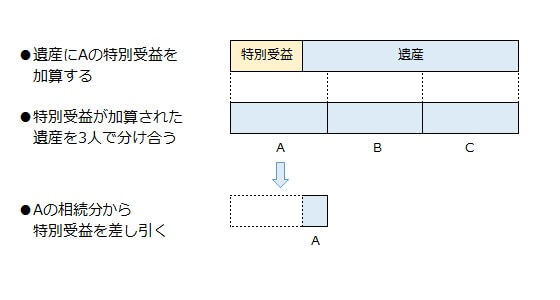

5-1.特定の相続人が多額の生前贈与を受けていた場合(特別受益)

自宅の購入資金や留学費用の援助など、特定の相続人が被相続人から多額の贈与を受けていた場合は、その贈与は特別受益となります。

被相続人の遺産を法定相続分のとおりに分け合うと、特別受益があった人は結果としてより多くの財産を得ることになります。

このような不公平を解消するために、特別受益がある場合はその金額を遺産の総額に持ち戻してから相続人どうしで分け合います。

具体的には次のような手順で相続分を調整します。相続人はA、B、Cの3人であり、相続人Aは多額の生前贈与を受けていた(特別受益があった)とします。

- 相続人Aが受けた特別受益の額を遺産の総額に加算します(財産の持ち戻し)。

- 特別受益を加算した遺産を相続人A、B、Cで分け合います。

- 相続人Aがもらえる遺産の額は、相続分から特別受益を差し引いた金額になります。

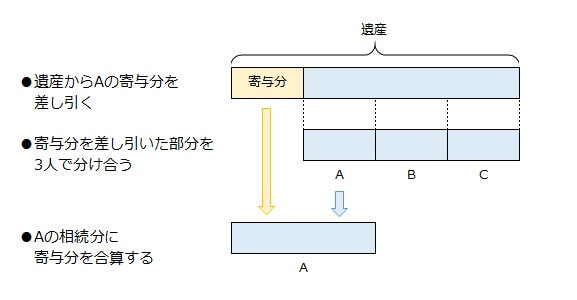

5-2.特定の相続人が被相続人の介護をしていた場合(寄与分)

被相続人の介護をしたり事業を手伝ったりなど被相続人に多大な貢献をしてきた相続人には、寄与分として相続分の上乗せが認められます。

寄与分がある場合は、寄与分にあたる金額を被相続人に貢献した相続人に割り当て、寄与分を除いた遺産を相続人全員で分け合います。

具体的には次のような手順で相続分を調整します。相続人はA、B、Cの3人であり、相続人Aは被相続人の介護をして寄与分が認められるものとします。

- 相続人Aの寄与分にあたる金額を遺産の総額から差し引いて相続人Aに割り当てます。

- 寄与分を差し引いた遺産を相続人A、B、Cで分け合います。

- 相続人Aがもらえる遺産の額は、相続分に寄与分を加えた金額になります。

どのようなときに寄与分が認められるか、寄与分としてどれぐらいの金額が認められるかについては、「寄与分として結局いくらもらえるの?」で詳しく説明しています。

どのようなときに寄与分が認められるか、寄与分としてどれぐらいの金額が認められるかについては、「寄与分として結局いくらもらえるの?」で詳しく説明しています。

6.相続分は譲渡することができる

法定相続分がある人は、自身の相続分を他の相続人、あるいは相続人以外の第三者に譲渡することができます。

相続分の譲渡は相続した遺産を譲渡するのではなく、相続人の地位そのものを譲渡します。譲渡は有償でも無償でもよく、他の相続人の同意は必要ありません。相続分を有償で譲渡すれば、遺産相続のトラブルに巻き込まれることなく財産だけ受け取ることが可能になります。

相続分を譲渡する具体的な方法については「面倒な遺産分割から解放される「相続分の譲渡」の方法」を参照してください。

7.まとめ

法定相続分はそのとおりに遺産を分けることを強制するものではありませんが、遺産相続の話し合いがまとまらないときの解決の基準となります。そのため、遺産相続では相続人ごとの法定相続分がいくらになるかを知っておくことが欠かせません。

法定相続分は、家族構成や亡くなった被相続人との続柄によって変わります。特定の相続人が多額の生前贈与を受けていた場合や、多大な貢献をしていた場合では相続分を調整する制度もあります。

この記事では比較的簡単な家族構成を例に法定相続分の考え方をお伝えしてきました。家族構成が複雑な場合は、相続の専門家に相談して法定相続分を確認しましょう。

法定相続分が基礎控除を超えた場合は相続税申告を忘れずに行うようにしましょう。

(参考)【相続税の基礎控除と特例】基礎控除の計算方法と申告要否判断の注意点も解説

【相続税申告を自分でする方へ】手続きに必要な準備や書類を徹底解説

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。

様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ

各種サービスをチェック!

\ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続法務編