生活保護中は相続放棄できる?できない?手続きや注意点も解説

「遺産を相続したら生活保護費をもらえなくなる?」

「生活保護を受給し続けるために相続放棄できないの?」

「借金がある親が亡くなった…生活保護受給者は相続放棄できる?」

この記事をご覧のみなさんは、このようにお悩みではないでしょうか。

先に答えを言うと、生活保護の受給者が相続人となり、親族である被相続人の遺産を相続することは可能です。

しかし、相続によって取得する財産の種類や価額によっては、生活保護費の受給停止や廃止になったり、減額されたりする可能性があります。

だからといって「生活保護費の受給を継続させたいから」という理由で、相続放棄を選択することはできないです。

生活保護受給者が相続放棄を選択できるのは、相続財産のほとんどが借金である場合など、最低限度の生活を送ることが難しいと想定されるケースのみとなります。

この記事では、生活保護と相続の関係や相続放棄について、様々な目線で解説を行います。

この記事の目次 [表示]

1.生活保護の受給資格(要件)

生活保護と相続や相続放棄の関係について知る前に、生活保護の制度や受給資格を再確認しておきましょう。

生活保護とは、生活に困窮する人が「最低生活の保証」と「自立の助長」を図ることを目的として、その困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度のことです(厚生労働省「生活保護制度」より抜粋)

生活保護の受給資格(要件)は、生活保護法第4条1項により、以下のように定められています。

生活保護法第4条1項に記載されている「利用し得る資産、能力その他あらゆるもの」とは、具体的には以下となります。

- 不動産、自動車、預貯金等のうち、ただちに活用できる資産がない※

- 就労できない、又は就労していても必要な生活費を得られない

- 年金、手当等の社会保障給付の活用をしても必要な生活費を得られない

- 扶養義務者の扶養などを受けても必要な生活費を得られない

※不動産や自動車は例外的に保有が認められる場合があります

生活保護制度は、生活するために必要最低限な資産以外の資産は処分し、又は他の法律又は制度による保障、援助等を受けることができる者若しくは受けることができると推定される者については極力その利用に努め、最低限度の生活の維持のために必要な費用として活用し、最低限度の生活の維持に不足している部分について「生活保護費(生活扶助と住宅扶助の合計額)」を受給する、という考えになっています。

2.生活保護受給者も遺産を相続できる

生活保護受給者が相続人となり、被相続人(亡くなった人)の遺産を相続することはできます。

この理由は、相続人として被相続人の財産を相続する権利(相続権)は、全ての人に平等に認められている権利であり、「生活保護受給者だから」という理由で失われることはないためです。

しかし、生活保護受給者が遺産を相続する場合、いくつか注意点があります。

2-1.生活保護の受給停止・廃止になる場合がある

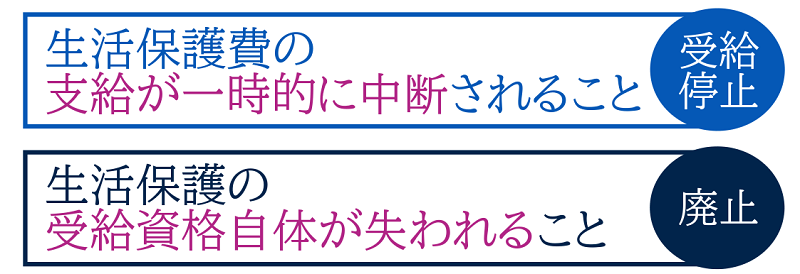

生活保護受給者が遺産を相続した場合、生活保護の「受給停止」や「廃止」になる場合があります。

この理由は、遺産を相続したことで最低限度の生活が維持できれば、生活保護法第26条の「被保護者が保護を必要としなくなったとき」に該当する可能性があるためです。

仮に生活保護の受給停止や廃止になった後、再度生活保護を受給したい場合には、相続により取得した財産を含め、保有することができる資産以外の資産を全て費消した後でなければ、生活保護の申請をすることはできないと考えられます。

2-2.生活保護を受給しながら保有できる相続財産もある

生活保護を受給しながら、保有できる相続財産もあります。

わかりやすく言うと、相続によって取得する財産の種類や内容によっては、生活保護の受給を継続しながら、遺産相続できるということです。

しかし、相続によって取得する財産の種類や価額によって対応が異なりますので、必ず福祉事務所や担当ケースワーカーに相談をしましょう。

2-2-1.少額の財産(預貯金や現金)

少額の財産であれば、生活保護を受給しながら遺産相続できる可能性があります。

例えば、「一時的な収入」とみなされる程度の、少額の預貯金や現金などですね。

しかし、少額の財産であっても、その金額によっては、一時的に生活保護費(生活扶助や住宅扶助)が減額される可能性はあります。

2-2-2.居住用や事業用として必要不可欠な資産

居住用や事業用として必要不可欠な資産であれば、生活保護を受給しながら遺産相続できる可能性があります。

例えば、生活保護受給者が自宅として居住するために必要不可欠な不動産や、生活する上で必要不可欠な自動車、事業を継続するために必要不可欠な不動産などですね。

相続によってこれらの財産を取得した場合、生活保護費が減額されるものの、受給自体は継続できる可能性があります。

しかし、相続で取得する不動産の資産価値が高い場合や、すでに生活保護受給者が自宅を所有している場合は、その資産を活用(換価)することで最低限の生活を維持できるため、生活保護の受給停止になる可能性があります。

2-2-3.換金が難しい財産

換価が難しい財産であれば、生活保護を受給しながら遺産相続できる可能性があります。

例えば、売却が難しい不動産(土地や建物)・自動車・骨董品・山林などですね。

売却して換価するのが難しい財産を相続した場合、最低限の生活を維持するこが難しいため、生活保護の一時停止や廃止に影響することはないと言えるでしょう(相続放棄をした方が良いケースもあります)。

2-3.遺産を相続したら福祉事務所などに届出する必要がある

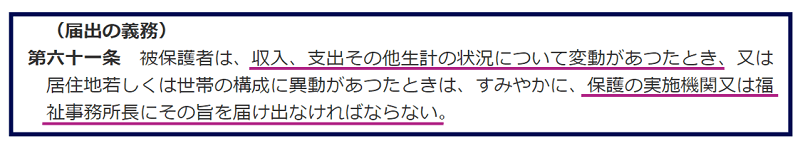

生活保護受給者が遺産を相続したら、福祉事務所などに届出する必要があります。

その理由は、相続した財産の内容や金額により、生活保護の受給を継続できるか否かの判断が必要になるためです。

生活保護法第61条においても、以下のように定められています。

また、福祉事務所などへ届出をする際、相続財産の一覧に漏れがある場合などは、「資産隠しによる不正受給」とみなされる可能性もありますので、相続財産の調査は綿密に行う必要があります。

3.生活保護受給者は相続放棄できる?できない?

生活保護受給者が相続人である場合、相続放棄を考えられるのは以下のような理由かと思います。

「生活保護の受給を継続させるために相続放棄をしたい」

「被相続人(亡くなった人)に借金が多く相続放棄したい」

両者は相続放棄をしたい“理由”に大きな違いがありますが、生活保護の受給者は相続放棄を選択できるのでしょうか?

なお、相続放棄の概要について、詳しくは「相続放棄って何?判断基準から手続き方法・期限など、相続放棄の基礎知識」をご覧ください。

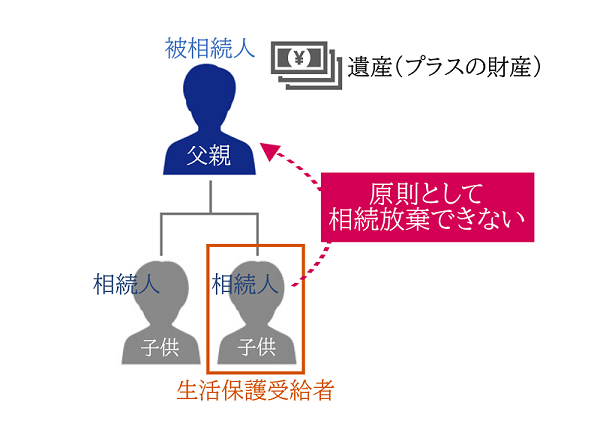

3-1.原則として相続放棄できない

生活保護受給者は、原則として相続放棄できません。

生活保護の受給者が、相続財産を受け取らずに相続放棄をするということは、活用できる財産があるのに活用せず、生活保護費を受給することになります。

これは「活用できる資産の取得を自ら放棄する」という、生活保護制度の原理原則に反した考えとなってしまうため、一般的には相続放棄をすることが難しくなってしまうのです。

つまり「生活保護の受給を継続したいから」という理由で、相続放棄はできません。

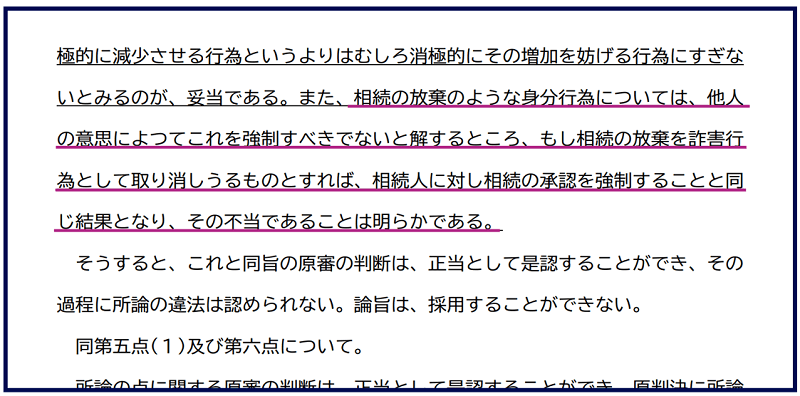

しかし生活保護受給者は、絶対に相続放棄できないとは言い切れません。

これは過去に最高裁判所の判例によって、相続人が相続放棄をする自由が認められているためです。

生活保護受給者が相続放棄をするのは自由であるものの、生活保護法の解釈で考えると、相続できる財産を放棄して生活保護を受給し続けると、不正受給とみなされてしまう可能性もあります。

不正受給とみなされると生活保護費の返還を求められる可能性もありますので、まずは担当のケースワーカーや、弁護士などの専門家に相談をされた方が良いでしょう。

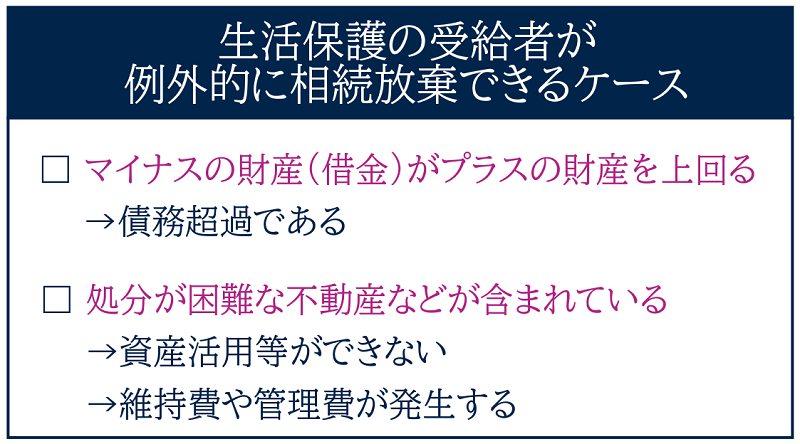

3-2.例外として相続放棄ができるケースとは

以下のようなケースであれば、生活保護の受給者であっても、例外として相続放棄ができます。

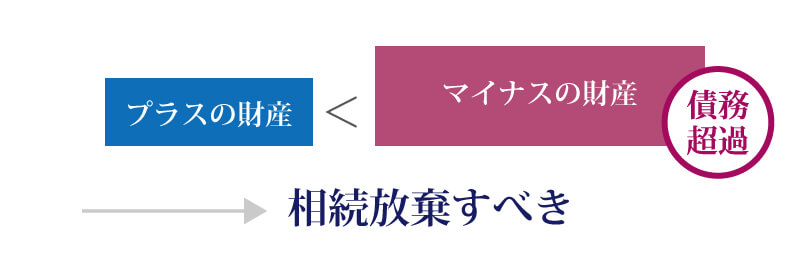

相続財産に借金などのマイナスの財産が多く含まれている場合、生活保護受給者である相続人は、最低限の生活を維持することができなくなってしまいます。

また、処分が困難な建物・土地・山林・農地などは売却が難しく、相続してしまうと、逆に管理費や整備費用などが発生し、生活保護受給者である相続人は、最低限の生活を維持することができなくなってしまいます。

このように「最低限の生活を維持することができなくなる」と想定されるケースであれば、生活保護受給者であっても、例外的に相続放棄できると言えるでしょう。

3-3.相続放棄の判断は慎重に

例外として相続放棄ができるケースであっても、相続放棄をするか否かの判断は慎重に行ってください。

この理由は、相続放棄には以下のようなデメリットがあるためです。

- 被相続人の全ての財産を相続できなくなる

- 相続放棄が認められると原則撤回できない

- 相続権が次の相続権利者に移行する

相続放棄をするということは、被相続人のマイナスの財産だけではなく、プラスの財産も相続しないということです。

例えば、相続財産はマイナスの財産ばかりと思って相続放棄をしたものの、その数年後に被相続人名義の5,000万円の銀行預金が見つかったとしましょう。

この場合、すでに相続放棄をしている相続人は、この5,000万円を相続することはできず、相続放棄を撤回することも認められません。

また相続放棄をすると相続権が次の相続権利者に移行するため、家族間の相続トラブルに発展する可能性も否定できません。

相続放棄の手続きをする前に、被相続人の相続財産をしっかり調査した上で、慎重に判断することが大切です。

相続放棄をするか否かの判断ポイントについて、詳しくは「親の借金相続するべきか?それとも相続放棄するべき?判断するための7つのポイント」をご覧ください。

4.不正受給はばれる!生活保護受給者の相続における注意点

生活保護受給者が遺産を相続する際、絶対にしてはいけない注意点が3つあります。

この章でご紹介することをしてしまうと、不正受給とみなされ、生活保護費の返還を求められる可能性があります。

4-1.福祉事務所へ相続財産を受け取った報告を怠る

相続によって遺産を取得したにも関わらず、福祉事務所へ相続財産を受け取った報告を怠って生活保護費を受給し続けると、不正受給とみなされる可能性があります。

これは「バレることはないだろう」とあえて報告を怠った場合はもちろん、失念していた場合も同様です。

相続財産の内容や金額により、生活保護の受給を継続できるか否かの判断が必要になりますので、必ず福祉事務所へ遺産を相続した報告をしましょう。

4-2.遺産分割協議であえて相続財産を少なくもらう

生活保護を受給し続けるために、遺産分割協議であえて自己の相続財産を少なくしてもらった事実が発覚した場合、不正受給とみなされる可能性があります。

遺言書なしで相続人が複数人いる場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、「誰が・どの財産を・どのくらいの割合で取得するのか」を決める必要があります。

遺産分割協議では、相続人全員が合意をすれば相続割合を自由に決めることができますが、あえて相続財産を少なくするということは、生活保護制度の考えに反することとなります。

遺産分割協議の前に、各相続人の事情などを含め、担当ケースワーカーに相談しておくと良いでしょう。

4-3.相続で財産を得る予定なのに生活保護を申請する

近いうちに相続で財産を得る予定なのに、生活保護を申請した場合、虚偽の申請とみなされるため、申請そのものが受理されません。

例えば、近いうちに自己が相続人となる相続が発生する可能性が高く、その被相続人となる身内が多額の資産を持っている場合ですね。

生活保護の申請をすると「扶養照会」が行われ、生活保護申請者を扶養できる親族を探す一連の手続きがあります。

ここで扶養できる親族が見つかれば、生活保護の申請は受理されません。

生活保護の申請が受理されたとしても、その事実がばれることとなれば、生活保護費の返還を求められる可能性が高くなります。

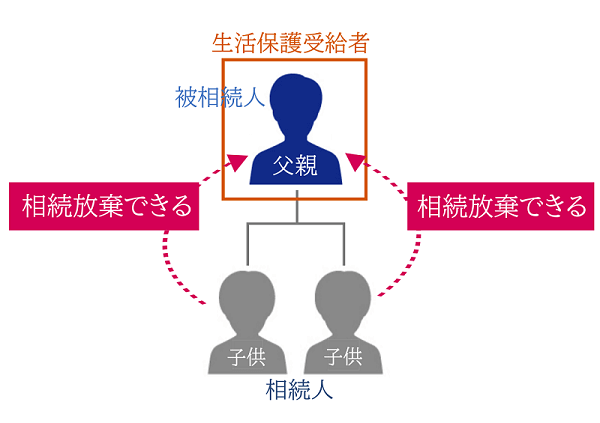

5.被相続人が生活保護を受給していた場合は相続放棄したほうが良い?

生活保護受給者が死亡して相続が発生した場合、その相続人が相続放棄の手続きをすることは可能です。

しかし、プラスの財産(不動産・預貯金など)と、マイナスの財産(借金・未払金・返還金)のバランスを見て、相続放棄するか否かを慎重に検討しましょう。

この理由は、被相続人が生活保護受給者であった場合、プラスの財産は少ないと想定されたとしても、必ずしも「マイナスの財産がプラスの財産を超える」と断言はできないためです。

例えば、被相続人が最低限度の生活をするために、自宅として住んでいた不動産(建物や土地)が相続財産に含まれる可能性があります。

また、生活保護を受給していたからといって、必ずしも借金があるとは限りません。

生活保護の受給者の相続が発生したら、まずは被相続人の財産調査を行いましょう。

そしてプラスの財産とマイナスの財産のバランスを考慮した上で、相続放棄をするか否かを判断されると良いでしょう。

6.まとめ

生活保護受給者が相続人である場合、遺産を相続することで、生活保護費の受給停止や廃止になる可能性があります。

しかし、相続財産の種類や価額によっては、生活保護費を受給しながら相続する可能性もあるため、事前に担当ケースワーカーに相談をし、遺産相続をした場合は福祉事務所などへの報告を忘れないようにしてください。

そして生活保護受給者が相続人である場合、原則として相続放棄はできません。

しかし被相続人の相続財産の多くが借金である場合など、最低限度の生活が難しくなると想定されるケースについては、相続放棄を家庭裁判所に認めてもらえる可能性が高いです。

また、生活保護受給者が被相続人である場合、相続放棄を考えられる相続人の方が多いです。

しかし、マイナスの財産がプラスの財産を超えるとは断言できないため、しっかりと相続財産の調査を行い、慎重に相続放棄の要否判定を行いましょう。

6-1.チェスターグループへご相談を

生活保護受給者が係る相続については、相続業務を専門とするチェスターグループへご相談ください。

チェスターグループには司法書士法人チェスター、法律事務所などが所属しており、あらゆる相続ニーズにワンストップで対応が可能です。

司法書士法人チェスターでは、相続放棄の申述や、相続登記(不動産の名義変更)のなどのご依頼を承っております。

またグループ内の法律事務所では、相続財産の調査や遺産分割交渉などのご依頼を承っております。

チェスターグループは、すでに相続が発生されたお客様でしたら、初回相談が無料となりますので、まずはお気軽にお問合せください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。

様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ

各種サービスをチェック!

\ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続法務編