【相続放棄の手続き】自分でできる?費用・必要書類を税理士が解説

「相続放棄をするにはまず何をすればいいの?」

「相続放棄の手続きは自分でできる?」

「相続放棄の手続きの費用はいくらかかるの?」

この記事をご覧のみなさんは、このようにお悩みではないでしょうか。

結論を言うと、相続放棄の手続きは、期限内に管轄の家庭裁判所に申述書と必要書類を提出してやりとりするだけなので、ご自分でしていただけます。

しかし、本当に相続放棄をして良いのかが分からないケースや、相続放棄の期限(3ヶ月)を過ぎそう・過ぎているケースは、専門家に相談されることをおすすめします。

この記事では、相続放棄の手続きの流れや注意点はもちろん、弁護士や司法書士に代行を依頼した場合の費用について解説しますので、ぜひ参考にしてください。

【コラム:相続放棄 過去最多26万件】

不動産や借金などプラス、マイナスどちらの遺産も受け継がない「相続放棄」が年々増え、2022年は全国の家庭裁判所で過去最多の26万497件が受理されたことが9日、司法統計で分かった。人口減少や過疎化が進む中、専門家は空き家となった実家を手放したり、縁遠い親族の財産を受け取らなかったりする例が目立つと指摘。放置された家屋や土地への対策が課題で、行政が適切に管理できるよう制度設計を求める声もある。

(2024年4月9日 共同通信)

この記事の目次 [表示]

1.相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が、被相続人の権利や義務を一切放棄することを指します。

相続放棄をすると、プラスの財産(預貯金や不動産など)を一切相続しない代わりに、マイナスの財産(借金や未払い金など)の返済義務を負わなくてよくなります。

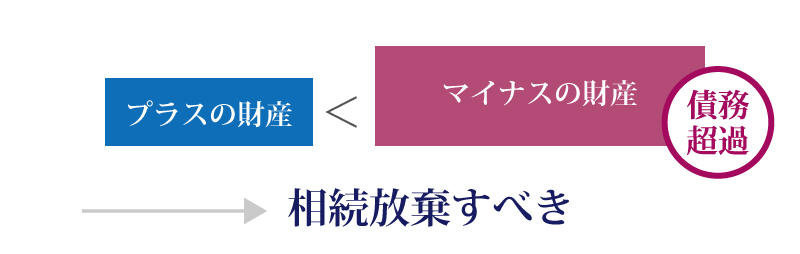

そのため、「プラスの財産」よりも「マイナスの財産」が多い場合、つまり債務超過の場合に相続放棄が行われます。

相続放棄の法的効力を発生させるためには、家庭裁判所に相続放棄の申述をして、なおかつ受理されなければなりません。

相続放棄について、詳しくは【相続放棄とは】費用・流れ・注意点をわかりやすく解説!をご覧ください。

1-1.こんなときも相続放棄を選択しよう

債務超過の場合のみならず、以下のようなケースにあてはまる場合、相続放棄を選択したほうがよいこともあります。

相続放棄を選択した方が良いケース

- 被相続人が借金の保証人になっている可能性がある

- 相続人間の遺産分割の争いから逃れたい

- 特定の相続人に遺産をすべて相続させたい

相続放棄をすると、はじめから法定相続人ではなかったとして扱われます。

そのため、相続トラブルに関わることもありませんし、特定の相続人に全遺産を相続させたい場合に相続手続きをスムーズに進めることもできます。

1-2.相続放棄と財産放棄の違い

相続放棄と似た言葉に財産放棄(遺産放棄)がありますが、両者には「法的な効力の有無(マイナスの財産の取扱い)」に違いがあります。

財産放棄は、遺産分割協議において「遺産を相続するのを放棄する」という意思表示のみで成立します。

しかし、財産放棄に法的効力はありませんので、相続人の誰かがマイナスの財産を相続しなくてはなりません。

被相続人が債務超過であれば、財産放棄ではなく、相続放棄をするのが正しい選択といえます。

2.相続放棄の手続きを自分でする場合の流れ

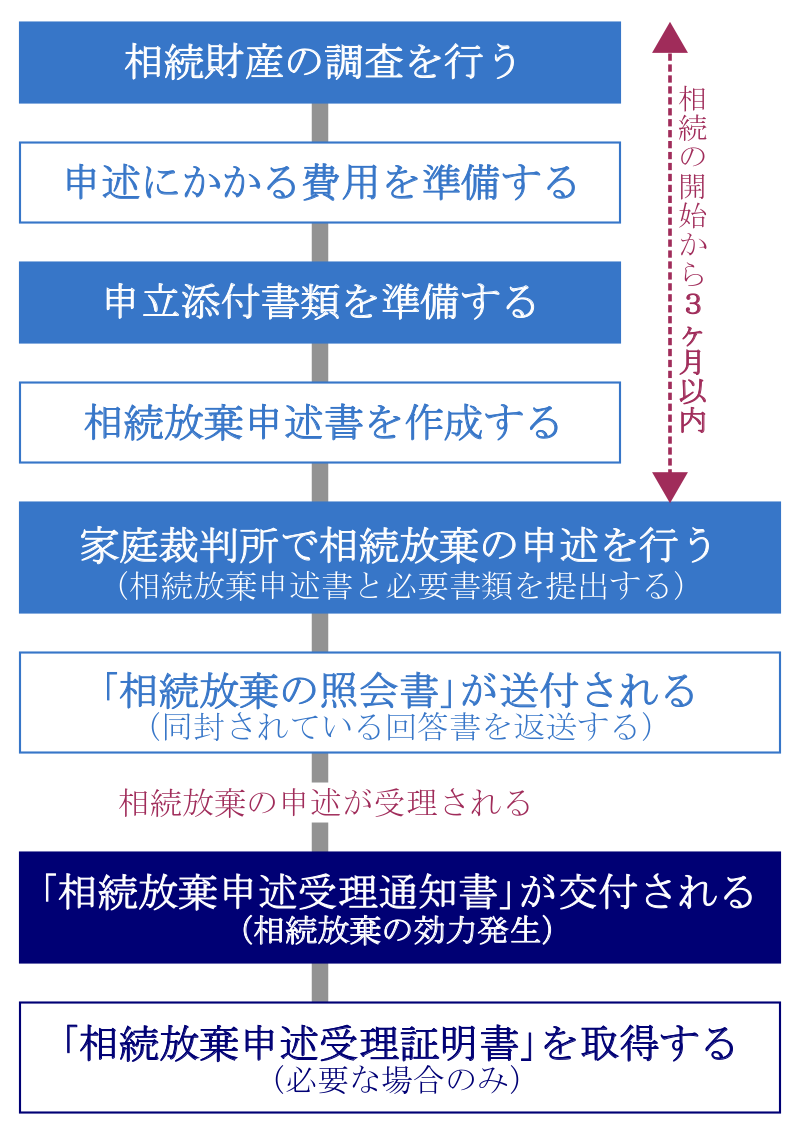

相続放棄の手続きを自分でする場合、おおまかな流れは以下のとおりです。

この章では、相続放棄の手続きを自分で行う方法や、具体的な流れについて解説します。

2-1.相続財産の調査を行う

まずは相続財産の調査を行い、どのような財産が・いくらあるかを確認しましょう。

被相続人に借金があっても、借金の残額を上回る財産があって返済できる場合は、相続放棄をする必要はないためです。

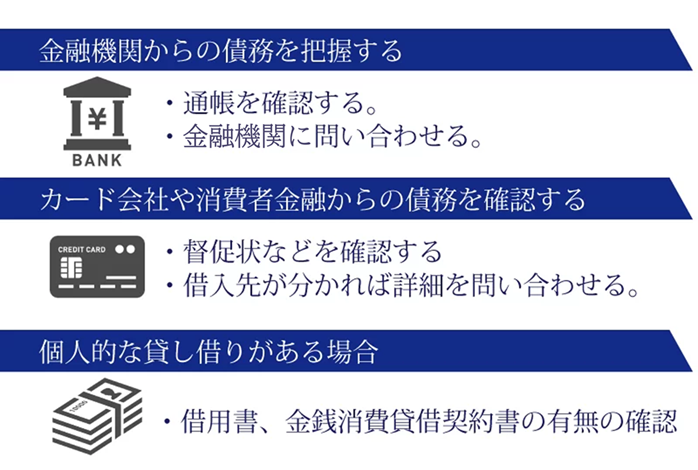

自宅にある被相続人の遺品の中からプラスの財産をくまなく探し、以下のような方法でマイナスの財産を調査します。

銀行やカード会社からの借金の有無は、信用情報機関(CIC、JICC、KSC)に問い合わせて確認することができます。

相続財産の調査方法について、詳しくは「相続が発生したら遺産の調査をしましょう!!」をご覧ください。

2-2.相続放棄の申述にかかる費用を準備する

相続放棄の手続きを自分でする場合にかかる費用を、予め準備しておきましょう(専門家に依頼する場合は別途費用が発生します)。

- 収入印紙800円分(申述人1人につき)

- 連絡用の郵便切手(数百円)

- 戸籍謄本等の交付手数料など(数千円)

2-3.申立添付書類を準備する

相続放棄の申述で提出を求められる、以下の申立添付書類の準備をしておきましょう。

- 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本※

- 被相続人の住民票除票(または戸籍附票)

- 相続放棄をする申述人の戸籍謄本

※除籍謄本、改製原戸籍謄本も含む

戸籍謄本は本籍地もしくは近くの市区町村役場で、住民票除票は被相続人の住民登録があった市区町村役場で取得します。

なお、被相続人と申述人の続柄によっては、戸籍謄本が追加で必要になることがあります。詳細は裁判所「相続の放棄の申述」でご確認ください。このときは、本籍がある市区町村役場で取得しなければならない場合があります。

「相続放棄を兄弟姉妹まとめて相続放棄する手続き方法とは?注意点を解説」でも詳しく解説しております。

2-4.相続放棄申述書を作成する

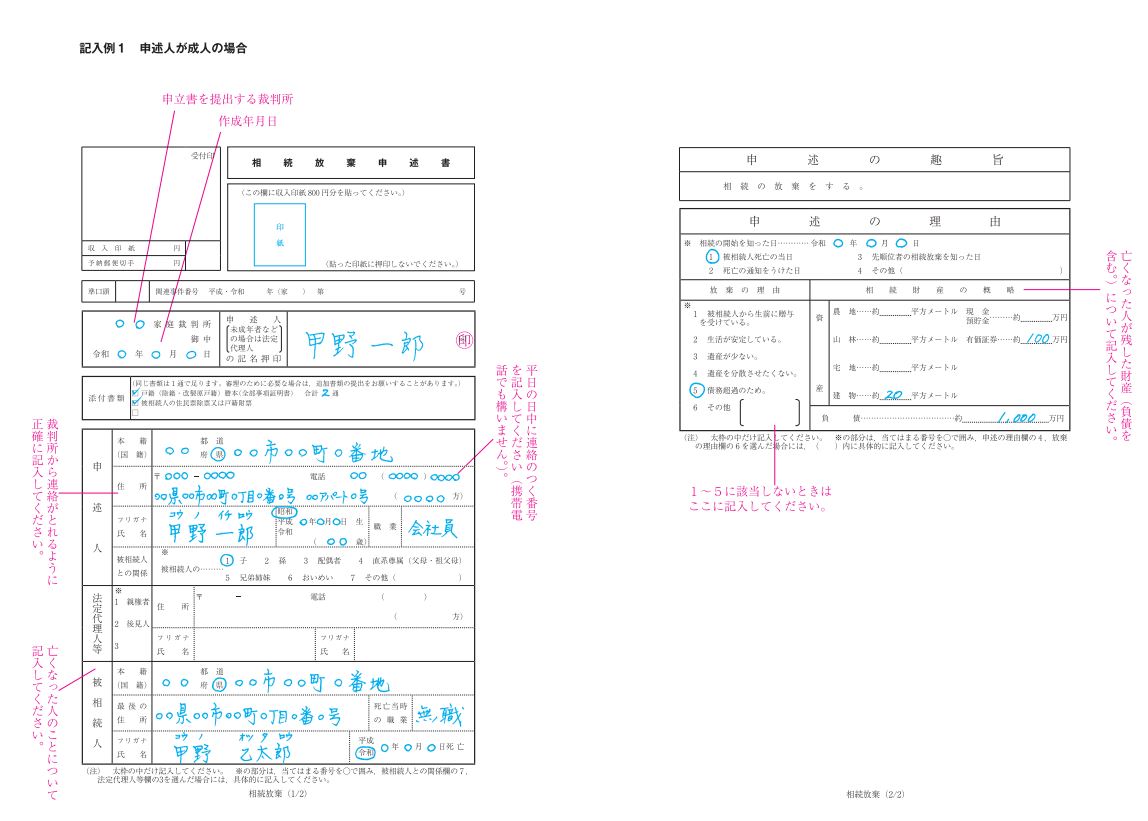

次に、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書を作成します。

相続放棄申述書は、裁判所「相続の放棄の申述」に掲載されている様式をダウンロードするか、管轄の家庭裁判所の窓口で取得します。

【出典:裁判所「記入例(相続放棄(成人))」】

複数の法定相続人が相続放棄をする場合は、人数分の相続放棄申述書を作成します。

申述人1人につき収入印紙800円分を貼らなくてはなりませんので、失念しないようにしましょう。

相続放棄申述書の書き方について、詳しくは「相続放棄申述書の書き方をわかりやすく解説【記入例付き】」で解説しております。

2-5.管轄の家庭裁判所で相続放棄の申述を行う

すべての準備が整い次第、管轄の家庭裁判所で相続放棄の申述を行います。

具体的には、これまで準備してきた相続放棄申述書などの必要書類を、管轄の家庭裁判所に出向いて提出します。

相続放棄の手続きで不明な点がある場合は、受付で担当者に聞きながら手続きをするとよいでしょう。

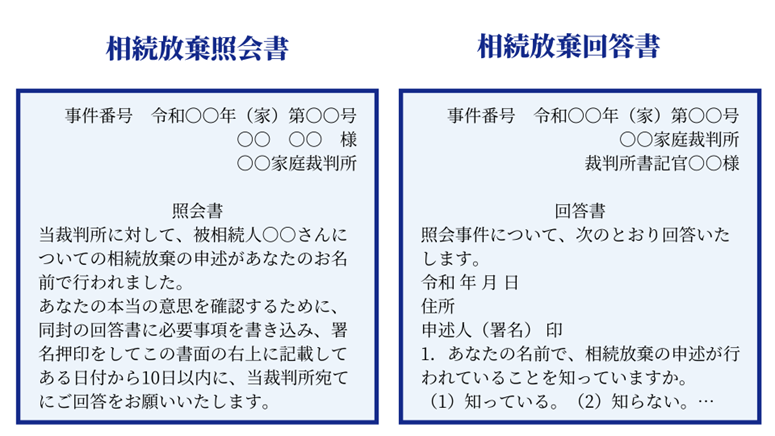

2-6.家庭裁判所から相続放棄の照会書が送付される

相続放棄を申述すると、2週間程度で家庭裁判所から「相続放棄の照会書」が送付されます。

照会書には「回答書」が同封されているので、必要事項を記入して家庭裁判所に返送します。場合によっては、家庭裁判所で面談が行われることもあります。

相続放棄をする状況によって照会の内容は異なりますが、主に、相続放棄の申述が本人の意思によるものか、どのような事情で相続放棄の申述をしたのかが確認されます。

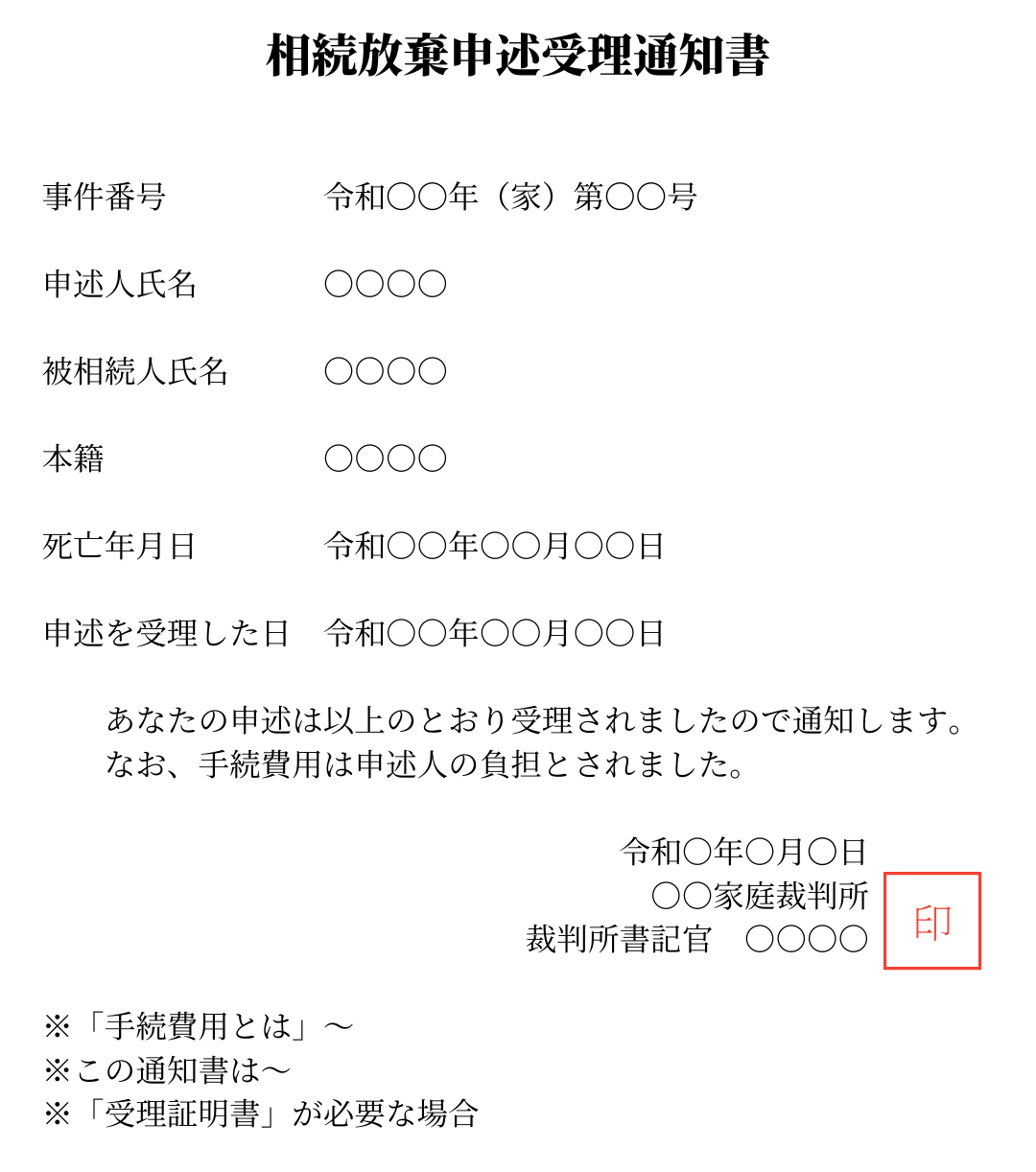

2-7.受理されれば相続放棄申述受理通知書が交付される

照会書に対する回答をもとに、家庭裁判所は相続放棄申述の審査を行います。

相続放棄の申述が受理されれば、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。

これで家庭裁判所に申述が認められたこととなり、相続放棄の効力が発生します。

2-8.必要な場合は相続放棄申述受理証明書を取得する

相続放棄したことを債権者などに証明しなければならない場合は、相続放棄申述受理証明書を取得しましょう。

「相続放棄申述受理証明書」とは、「この人は相続放棄の申述を行って家庭裁判所が確かに受理しました」という事実を証明する書類のことで、相続放棄申述受理通知書とは別の書類となります。

相続放棄申述受理証明書の発行は、相続放棄を申述した家庭裁判所で行います(発行手数料は1通150円)。

債権者に相続放棄申述受理通知書を提示すれば、相続放棄申述受理証明書を求められるケースは少ないです。しかし、両者は全くの別物であることは知っておきましょう。

相続放棄申述受理証明書について、詳しくは「相続放棄申述受理証明書とは?取得方法や申請書の書き方【ダウンロードリンク付き】」をご覧ください。

3.相続放棄の手続きで知っておくべき基礎知識

相続放棄の手続きをする際に、知っておきたい基礎知識をまとめたので参考にしてください。

3-1.相続放棄の手続きはどこでできるのか

相続放棄の手続きができるのは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

相続放棄する申述人(相続人)は、自分で申述先の家庭裁判所を選ぶことはできません。

家庭裁判所の管轄は、裁判所「裁判所の管轄区域」で調べることができます。

3-2.相続放棄の手続きは生前にできない

被相続人の生前に、相続放棄の手続きはできません。

相続放棄の手続きができるのは、自己のために相続の開始があったことを知った時からと定められているためです。

仮に被相続人の生前に、明らかに債務超過であり、相続人が家庭裁判所に相続放棄の申述をしても受け付けてもらえません。

3-3.相続放棄の手続きは郵送でもできる

相続放棄申述の手続きは、管轄の家庭裁判所に出向いて書類を提出するのが基本です。

しかし、申述書とその他の必要書類を郵送して、相続放棄の手続きをすることも可能です。

提出先の家庭裁判所が遠方である場合や、平日の日中に時間が取れない場合は、郵送で手続きをするとよいでしょう。

ただし、郵送で申述した場合でも、裁判所から呼び出しを受けた場合は家庭裁判所に出向く必要があります。

3-4.相続放棄の手続きにかかる期間

相続放棄の手続きは、書類の準備を始めてから家庭裁判所に受理されるまで、1ヶ月~2ヶ月程度かかります。

家庭裁判所によっては一定の条件のもとで即日審判が行われる場合があるほか、個別の事情によって準備や手続きの期間が長くなる場合もあります。

ここでご紹介する期間はあくまでも目安としてご覧ください。

3-4-1.家庭裁判所に申述するまで(1日~1週間)

相続放棄の手続きをするには、戸籍謄本など必要書類を準備して、相続放棄申述書を作成します。

これらの準備期間は、1日~1週間程度を見込んでおくとよいでしょう。

戸籍謄本を郵送で取り寄せる場合や、必要な戸籍謄本の種類が多い場合は、もう少し日数がかかります。

3-4-2.家庭裁判所に申述してから(1ヶ月以上)

相続放棄を申述すると1週間~2週間程度で家庭裁判所から照会があり、照会に対して回答したのち、さらに1週間~2週間程度で相続放棄の申述が受理されます。

スムーズに進むと、申述から1か月程度で相続放棄が受理されます。

ただし、亡くなった被相続人と相続放棄する人との続柄が複雑であったり、照会に対する回答が遅くなったりした場合は、受理されるまでの期間が長くなります。

4.相続放棄の手続きには期限がある

相続放棄の申述は、いつまでもできるわけではありません。

相続放棄の手続きには期限が定められているため、早めに準備する必要があります。

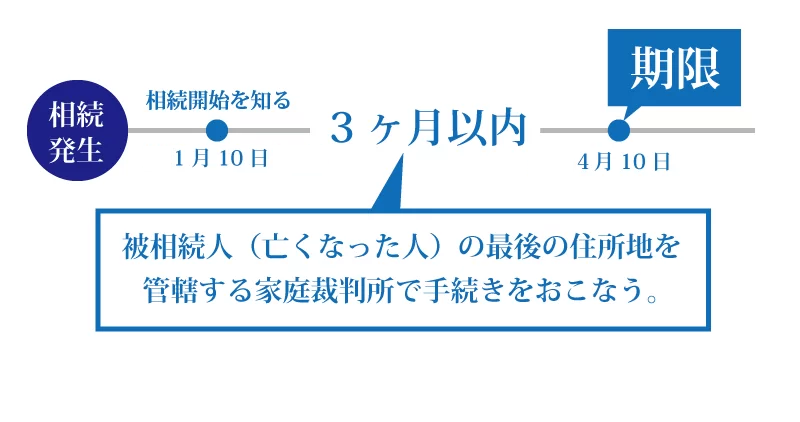

4-1.相続放棄の期限は「3ヶ月以内」が原則

相続放棄をする場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません(民法第915条、第938条)。

この3ヶ月の期間のことを「熟慮期間」といい、相続人はこの期間のうちに相続財産を確認して、相続放棄するかどうかを判断します。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、被相続人の死亡日ではなく、自身が相続人になったことを知ったときを意味します。

例えば、被相続人が死亡して半年後にその事実を知らされた場合は、その知らされた日から3か月が熟慮期間となり、その期間内であれば相続放棄ができます。

また、もともと相続人であった人が相続放棄をしたことにより、自身が相続人になった場合は、そのことを知った日から3か月以内であれば相続放棄ができます。

相続放棄の期限について、詳しくは「相続放棄の期間は3ヶ月!手続きの仕方や期限が過ぎたときの対処方法も解説」をご覧ください。

4-2.間に合わないときは相続放棄の期間の伸長の申立を

被相続人に借金があるかどうかをすぐに確認できない場合や、相続財産の調査に時間がかかる場合は、3ヶ月の熟慮期間のうちに相続放棄の手続きができない場合もあります。

このような場合は、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立を行いましょう。

相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立は、相続放棄の手続きと同様、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。

伸長を希望する期間は申立書に記載しますが、実際に延長される期間は家庭裁判所によって決められます。

詳しくは裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」をご覧ください。

4-3.期限を過ぎていても相続放棄できる場合がある

自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月を過ぎると、原則として相続放棄はできません。

しかし、ある日突然、債権者に返済を求められてはじめて、被相続人に借金があったことを知ることもあります。

このような事情があるときは、借金があることを知った時から3か月以内に申述することで、相続放棄が認められる場合があります。

期限を過ぎてからの相続放棄の申述では、本来の期限までに相続放棄の手続きができなかった事情を記した、「上申書」を提出しなくてはなりません。物証があればそれらも添付します。

本来の期限を過ぎてからの相続放棄の手続きは非常に難しいため、相続問題に詳しい弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。

5.相続放棄の手続きは専門家に依頼するべき?費用は?

相続放棄の手続きは、基本的に書類の記入と必要書類の取得だけですので、ご自分でできます。

しかし、自分で相続放棄の手続きをするのが難しい場合は、専門家への依頼を検討しましょう。

相続放棄の手続きの代行を依頼できるのは、弁護士や司法書士などの専門家です。

弁護士や司法書士に依頼をすれば、安心して相続放棄の手続きを進められます。

5-1.弁護士と司法書士のどちらに依頼すべきか

相続放棄の手続きを専門家に依頼する場合、弁護士と司法書士のどちらに依頼をすれば良いのかで迷われる方が多いかと思います。

相続放棄の手続きを自分ですることが難しい理由に応じて、適切な専門家に依頼を検討しましょう。

| 難しい理由 | 専門家 |

|---|---|

| 相続放棄をすべきか迷っている | 弁護士 |

| 相続財産の調査ができない | 弁護士 |

| 相続放棄の期限(3ヶ月)までギリギリ | 弁護士 |

| すでに相続放棄の期限を過ぎている | 弁護士 |

| 家族関係が複雑である | 弁護士 |

| 相続人との交渉や調停の対応が必要 | 弁護士 |

| 相続放棄の手続きのための時間が取れない | 司法書士 |

| 相続放棄申述書の作成のみを依頼したい | 司法書士 |

相続放棄に係る手続きを任せたいケースや、相続財産の調査が必要なケースは、弁護士への依頼を検討しましょう。

弁護士は、相続放棄照会書や回答書などの書類の対応も可能です。

一方で、書類作成の代行のみを依頼したいケースや、少しでも費用を抑えたいという方は、司法書士への依頼がおすすめです。

5-2.弁護士や司法書士に依頼する場合の費用目安

相続放棄の手続きの代行を、弁護士や司法書士に依頼した場合の費用目安は、以下のとおりです。

| 依頼する専門家 | 費用報酬 |

|---|---|

| 弁護士 | 5万円~10万円 |

| 司法書士 | 3万円~6万円 |

財産調査を依頼する場合や、他の相続人との交渉や調停の対応が必要な場合は、別途弁護士費用が発生します。

このサイトを運営している相続税専門の税理士法人チェスターは、弁護士や司法書士と協力・提携しています。

相続放棄をはじめ、あらゆる相続問題についてご相談を承ります。まずはお気軽にお問合せください。

6.相続放棄のトラブルを回避!5つの注意点

相続放棄の手続きでは、申述の期限以外にも注意点があります。

6-1.単純承認とみなされれば相続放棄できない

単純承認とみなされた場合、相続放棄ができないこともあります。

単純承認とは被相続人の財産をすべて相続することで、以下のような事由を基に認定されます。

単純承認事由

- 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき

- 期間内に限定承認や相続放棄をしなかったとき

- 相続財産の全部または一部を隠蔽したときなど

例えば、熟慮期間中に「解約金を支払って欲しい」という求めに応じて、被相続人の財産から支払いを行うと、単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなってしまいます。

詳しくは「単純承認とは?限定承認や相続放棄との違いや単純承認とみなされるケース」や、「相続放棄が受理されない理由はコレ!却下後の対応方法も解説」で解説しておりますので、あわせてご覧ください。

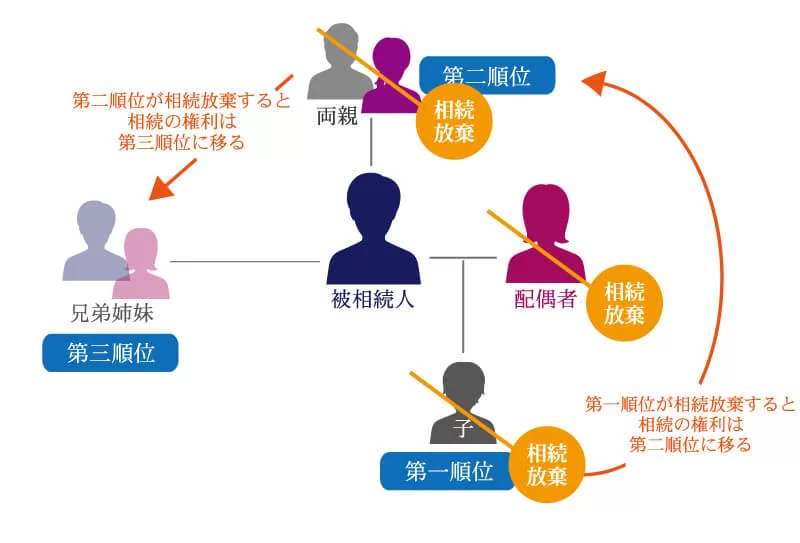

6-2.相続放棄をすると相続権は次順位の相続人に移行する

家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されれば、始めから相続人ではなかったという扱いになります。代襲相続も発生しません。

しかし、同順位の相続人が全員相続放棄をした場合、その相続権は次順位の相続人に移行します。

例えば、第一順位の相続人である子の全員が相続放棄をした場合、孫の代襲相続は発生しませんが、第二順位の父母にその相続権が移行するのです。

相続放棄には期限が定められているため、次順位の相続人に相続権が移行することを知らせておくと良いでしょう。

詳しくは「相続放棄すると代襲相続は起きない?3世代相続やケース別事例・注意点を解説」や、「相続放棄を他の相続人に通知する義務はない-ケースバイケースで判断が必要」をご覧ください。

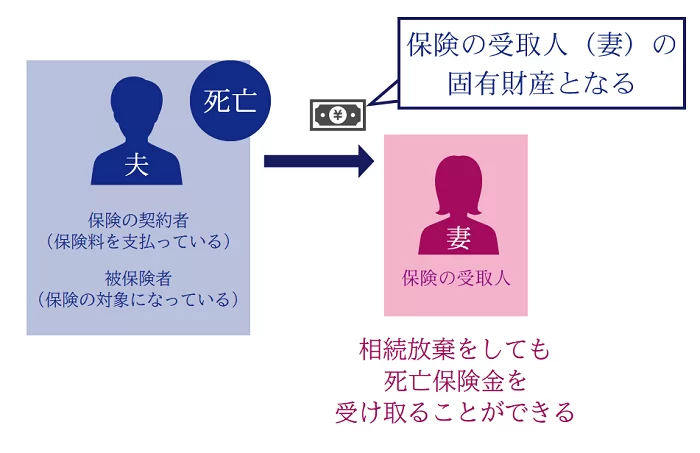

6-3.相続放棄をしても生命保険金などは受け取れる

相続放棄をすれば、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も、相続することはありません。

しかし、生命保険金や死亡保険金は、受取人の固有財産であるため、受取人が相続放棄した場合であっても、生命保険金等を受け取ることができます。

例えば、夫が契約者・被保険者であった生命保険契約において、妻が保険金の受取人であったとしましょう。

このケースにおいて夫の相続が発生し、妻が相続放棄を選択したとしても、妻は生命保険金を受け取ることができるのです(相続税の計算上、みなし相続財産の非課税枠は適用できない)。

相続放棄と生命保険金の取扱いについて、詳しくは「相続放棄しても生命保険金(死亡保険金)は受け取れる?条件や税金の注意点」をご覧ください。

6-4.相続放棄をしても財産の管理義務は残る可能性あり

相続放棄をしても、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人や相続財産清算人に対して財産を引き渡すまでの間、その相続財産の管理義務が残ります(民法第940条)。

例えば、父親の生前に、父親名義の家で、子が同居をしていたとします。

父親が債務超過であるからといって、子が相続放棄をして引っ越しをしたとしても、父親と同居していた不動産の管理義務は残るということです。

仮に管理義務を怠ると、損害賠償請求されるといったトラブルに巻き込まれることもあります。

他の相続人や相続財産清算人に財産を引き渡すまでは、管理義務が残ることは確認しておきましょう。

詳しくは「相続財産を全員が放棄したら、いったいどうなってしまうの?」や「【空き家の相続放棄】管理義務が残る場合・なくす方法も解説」をご覧ください。

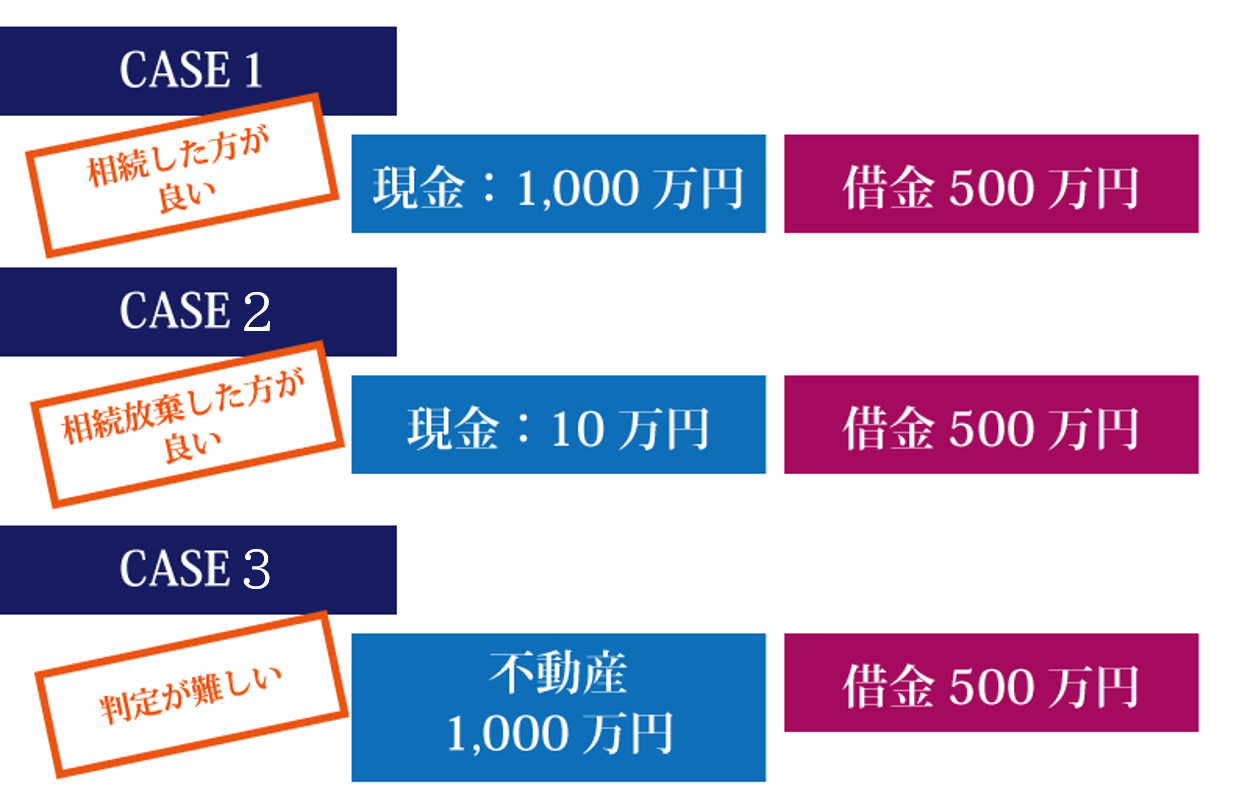

6-5.遺産に不動産がある場合の相続放棄は要注意

遺産に不動産がある場合は、相続放棄すべきかどうかの判断が難しくなります。

不動産の価格はすぐにはわからず、不動産会社等に査定してもらう必要があるからです。

以下は、ケースごとに相続放棄をしたほうがよいかどうかの、判断ポイントをまとめた図ですので参考にしてください。

不動産会社の査定の結果、不動産を高く売却できそうであれば、相続放棄をしないで単純に相続することができます。

なお、不動産価格の査定は業者によって差が出ることもあるので、信頼できる業者に依頼することをおすすめします。

7.まとめ

相続放棄の手続きは、管轄の家庭裁判所に書類を提出してやり取りをするだけなので、自分で行うことができます。

しかし、以下のようなケースでは、弁護士や司法書士などの専門家のサポートが必要となります。

- 本当に相続放棄をしていいのか判断ができない

- 相続財産の調査のやり方が分からない

- 相続放棄の期限が迫っている・過ぎている

- 相続放棄の手続きをする時間がない

相続放棄の手続きに少しでも不安がある方は、必ず弁護士や司法書士に相談をしましょう。

7-1.チェスターグループにご相談を

このサイトを運営している相続税専門の税理士法人チェスターは、グループに所属する弁護士や司法書士と共に、様々な相続ニーズにワンストップで対応が可能です。

相続放棄の手続きの代行はもちろん、相続放棄をすべきか否かのアドバイスや相続財産の調査なども承ります。

相続放棄に関して疑問がある方は、まずはお気軽にお問合せください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。

様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ

各種サービスをチェック!

\ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続法務編