【テンプレート付】相続関係説明図とは?目的や書き方、記載例を紹介

「相続関係説明図って何?作成が必要なの?」

「相続関係説明図と相続情報一覧図の違いは何?」

「相続関係説明図の書き方や作り方は?」

この記事をご覧のみなさんは、このようにお悩みかと思います。

相続関係説明図とは、分かりやすく言うと「被相続人と法定相続人の関係をまとめた図」のことで、絶対に作成が必要な書類ではありません。

ただ、法務局で相続登記の申請をする際に相続関係説明図を添付すれば、戸籍謄本の原本還付を受けられるというメリットがあります。

なお、相続関係説明図と相続情報一覧図の違いは「法務局の認証を受けているか否か」で、どちらを選択されるかの判断基準は「遺産内容」や「被相続人と法定相続人の関係性」によって異なります。

この記事では、相続関係説明図の作成の必要書類や書き方はもちろん、テンプレートやソフトもご解説しますので参考にしてください。

この記事の目次 [表示]

1.相続関係説明図とは

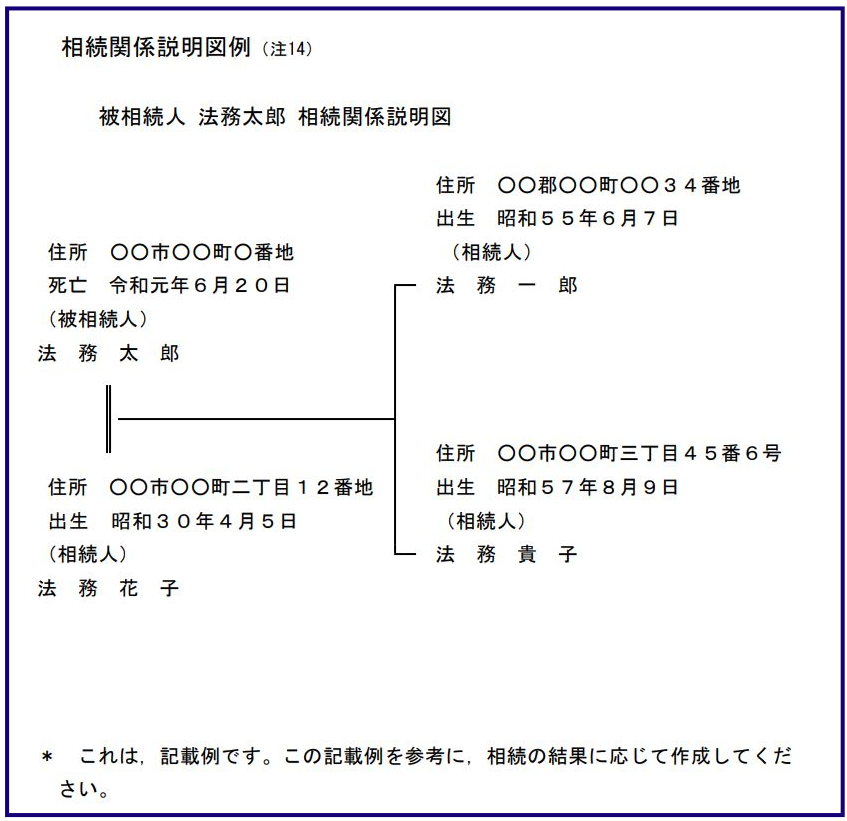

相続関係説明図とは、「被相続人(亡くなった人)の遺産を相続する法定相続人が誰なのか」をわかりやすく図にまとめた書類です。 「相続関係を示した家系図のようなもの」とイメージしていただけると、分かりやすいかと思います。

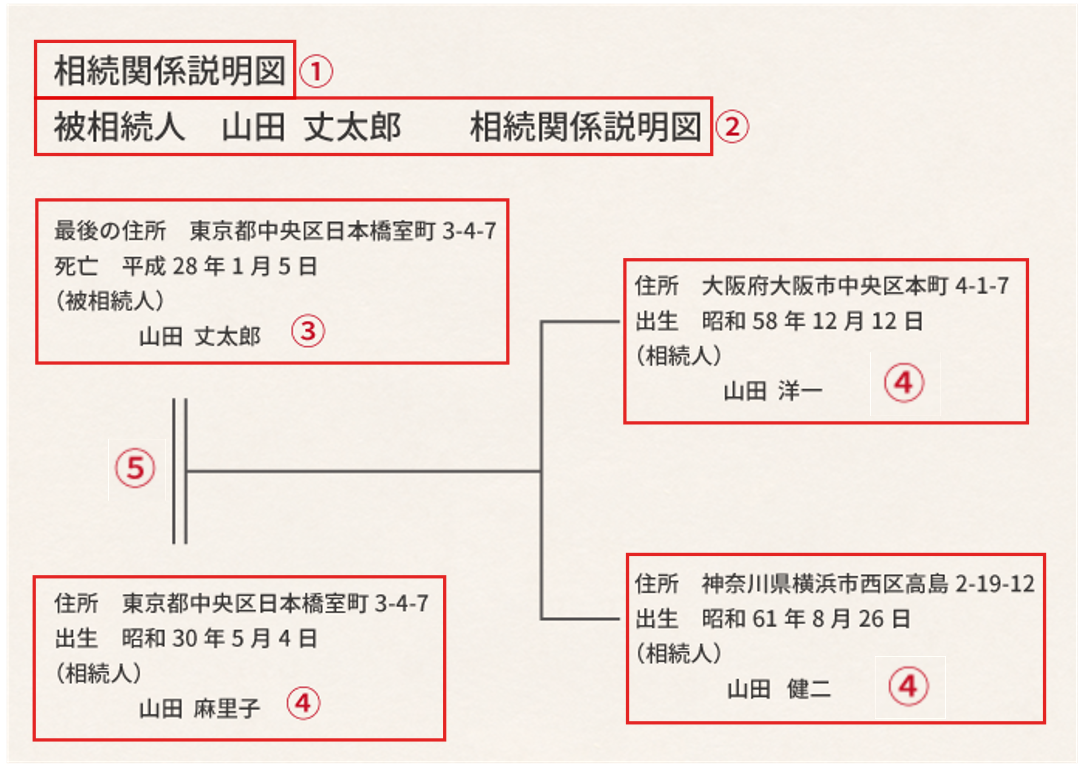

【法務局「不動産登記の申請書様式について」の記載例より抜粋】

相続関係説明図は絶対に作成すべき書類」ではありませんが、相続手続きを行う前に準備しておけば、様々なメリットがあります(次章をご覧ください)。

よく「相続関係説明図は必要か?不要か?」と聞かれますが、「あると役に立つから作成しておいた方が良い書類」と考えていただけると良いでしょう。

相続関係説明図の概要などは知っていて「今すぐ書き方を知りたい!」という方は、【こちらをクリック】していただければ、すぐに内容をご確認いただけます。

2.相続関係説明図はどんなタイミングで役に立つ?

相続関係説明図が役に立つタイミングは、主に法務局で相続登記(相続による不動産の名義変更)を申請する場合や、税理士などの専門家に相続に関する相談をする場合です。 では具体的に、これらのタイミングで相続関係説明図を作成しておけば、どのようなメリットがあるのでしょうか?

2-1.法務局から戸籍謄本の原本還付してもらえる

相続税関係説明図を相続登記の申請の際に法務局に提出すれば、登記の調査が完了した後に原本還付、つまり戸籍謄本の原本を返してもらえます(申請書に原本還付の希望を記載する必要があります)。

戸籍謄本は、銀行口座の凍結解除や名義変更など、様々な相続手続きで利用します。

相続登記の際に戸籍謄本の原本を提出してしまうと、他の相続手続きのために再度戸籍謄本を収集することとなり、手間も費用もかかってしまいます。

戸籍謄本をコピーして法務局に提出するという方法もありますが、大量の戸籍謄本を全てコピーするのも大変ですよね。

相続関係説明図を相続登記の書類に添付することで、戸籍の原本還付を受けることができ、他の相続手続きで戸籍謄本を再利用できるのは大きなメリットです。

2-2.被相続人と法定相続人の関係を整理できる

相続関係説明図を作成しておけば、被相続人と法定相続人の関係を整理できます。 例えば、養子縁組した子や離婚した前妻との子供が法定相続人に含まれる場合や、数次ぎ相続が発生した場合などは、相続関係説明図で情報を整理しておけば分かりやすくなります。

また、相続税関係説明図を作成しておけば、税理士や弁護士などの専門家に相談をする際の時間短縮にも繋がります。

仮に相続税申告が必要な場合、税理士への相談時に相続関係説明図を見せれば、大まかな相続税額を算出してもらうことも可能です。

3.相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違いとは?

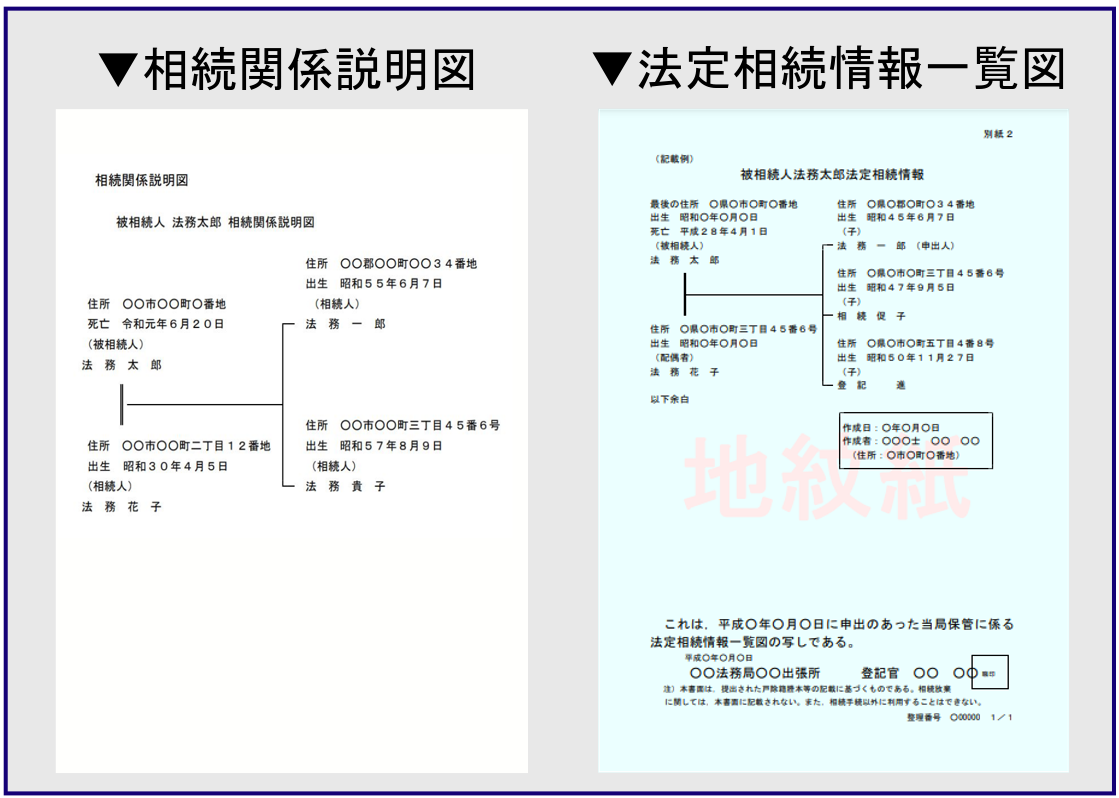

相続関係説明図と似たものに法定相続情報一覧図という書類があり、どちらも被相続人と法定相続人の関係を図にまとめた書類です。

【法務局ホームページより抜粋しチェスターが作成】

両者の大きな違いは「法務局の認証を受けているか否か」で、具体的には以下のような違いがあります。

| 相続関係説明図 | 法定相続情報一覧図 | |

| 法務局の認証 | なし | あり |

| 交付申請の有無 | なし | あり |

| 交付期間 | 即日 | 1週間~10日 |

| 書き方 | 自由度が高い | 様式や記載内容を遵守 |

| 相続手続きにおける 戸籍謄本の提出 | 必要 | 不要(※) |

法定相続情報一覧図は、法務省の「法定相続情報証明制度」により、公的に認証されている書類です(発行費用は無料)。※金融機関によっては戸籍謄本の提出を求められる場合もあります

だからこそ法定相続情報一覧図には、交付申請する際の様式や記載内容が決められており、各種相続手続きにおいて戸籍謄本の提出が不要になるというメリットがあります。

平成30年4月1日以降は相続税の申告書への添付も可能となり、令和2年10月26日以降は年金等の手続の際にも利用が可能となりました。

相続関係説明図は法務局の認証がない書類ですが、自分で作成するため書き方の自由度が高く、法定相続情報一覧図には書き込めない相続関係を書き込むことができます。

3-1.どちらを選択すべきかの判断基準

相続関係説明図と法定相続情報一覧図のどちらを選択されるかの判断基準は、「遺産内容」や「被相続人と法定相続人の関係性」によって異なります。

| 相続関係説明図 がおすすめ | 法定相続情報一覧図 がおすすめ |

| 戸籍謄本の提出先 | 少ない | 多い |

| 数次相続 | あり | なし |

| 相続放棄による 相続順位の変動 | あり | なし |

被相続人の遺産の種類が少ない、つまり戸籍謄本の提出先が少ない場合は「相続関係説明図」を選択されると良いでしょう。

逆に戸籍謄本の提出先が多い場合は、法定相続情報一覧図を選択すれば、一気に相続手続きを進められて便利です。 また、数次相続(被相続人の法定相続人の相続が発生すること)や、相続放棄によって相続順位が変動した場合などは、法定相続情報一覧図に関係性を書き込めないため、相続関係説明図を選択された方が良いでしょう。 相続関係説明図を選択される方は、次章から詳しい作り方を解説しますのでこのまま記事を読み進めてください。 なお、法定相続情報一覧図を選択される方は、「法定相続情報証明制度のメリット・デメリットと利用方法を徹底解説」をご覧ください。

4.相続関係説明図の作成方法と書き方【ひな型あり】

相続関係説明図は特別な様式・記載内容・用紙の大きさなどの決まりがなく、ご自分で作成していただけます。

ただし、最低限記載すべき内容がありますので、以下の手順に従って作成をしてください。

相続関係説明図を手書きで作成されても構いませんが、複数枚を作成されることも想定されますので、パソコンで作成された方が利便性は高くなります。

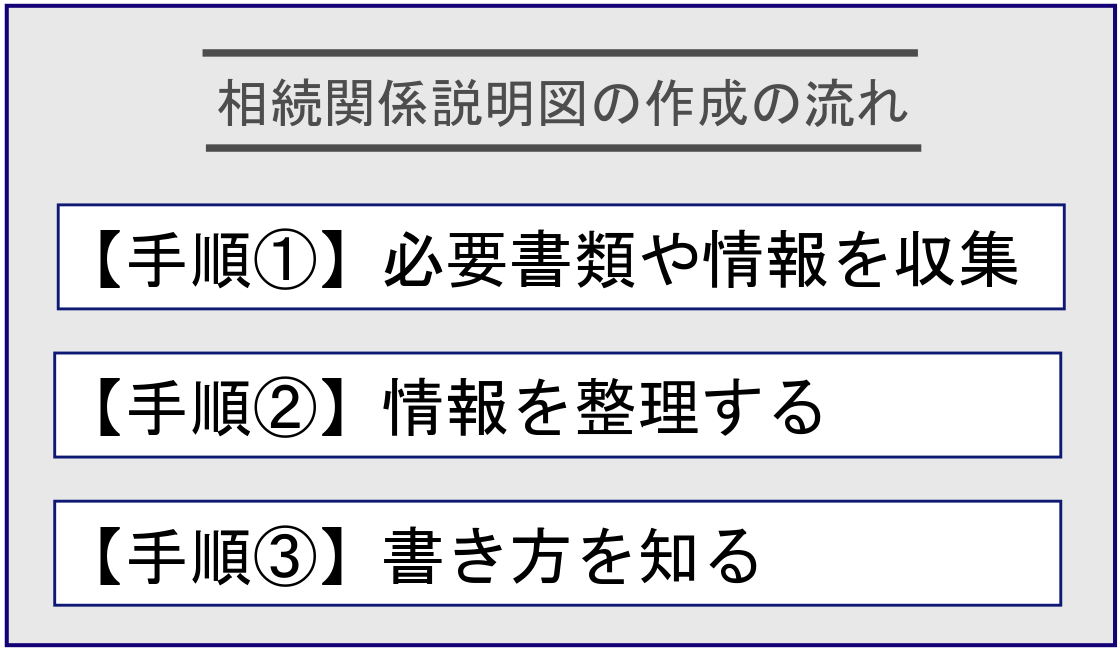

手順①必要書類や情報を収集

相続関係説明図を作成する前に、まずは以下の必要書類を収集してください。

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)

- 相続人全員の戸籍謄本(または戸籍抄本)

- 相続人全員の住民票(または戸籍の附表)

なお、戸籍謄本は本籍地の市区町村役場に請求をするため、本籍地が分からない場合は住民票(被相続人の場合は住民票除票)を取り寄せて確認しましょう。

また被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本は、取得に時間がかかるケースも考えられます。

この理由は、被相続人が引っ越しなどで戸籍を移動していれば、移転した全ての役場で戸籍を収集する必要があるためです。

戸籍謄本の詳しい請求方法について、詳しくは「相続手続で必要な戸籍謄本と取り寄せ方法」でご紹介しているので、なるべく早い段階で収集するよう心がけましょう。

手順②情報を整理する

相続関係説明図の作成における必要書類の収集ができたら、次に情報を整理します。

戸籍謄本には様々な情報が記載されていますが、相続関係説明図の作成で必要となるのは以下の情報のみです。

- 被相続人(最後の住所・死亡日・氏名)

- 相続人(住所・出生日・被相続人との関係・氏名)

「この内容だけなのに被相続人の戸籍謄本が必要なの?!」と思われた方もいらっしゃると思います。 たしかに、親族であれば被相続人の情報は確認しなくても分かるかと思いますが、相続においては「誰が法定相続人になるのか」を明白にする必要があります(親族が知らない被相続人の子供の存在の有無など) まずは法定相続人を確定し、その法定相続人の情報を整理することが大切です。

手順③書き方を知る

必要書類を元に情報整理ができたら、次は相続関係説明図の書き方を知りましょう。 以下は法定相続人が「配偶者と子供2人」である場合の、相続関係説明図のひな形ですので参考にしてください。

①タイトルは「相続関係説明図」

②「誰の」相続関係説明図なのかを記載

③被相続人の情報を記載

④法定相続の情報を記載

⑤配偶者は二重線、その他は線で繋ぐ

相続関係説明図の書き方はとてもシンプルなので、誰でも簡単に作成していただけます。

注意点

先ほどご紹介した相続関係説明図サンプルは、法定相続人が「配偶者と子供」の場合の書き方です。 ただ、被相続人と法定相続人の関係性が以下のような場合は、相続関係説明図の書き方(人物配置)や様式が少し異なります。

- 配偶者と両親

- 配偶者と兄弟姉妹

- 代襲相続が生じた

- 離婚した前妻との子供が含まれる

- 養子縁組した子供が含まれる

- 法定相続人の人数が多い

上記のようなケースで相続関係説明図の書き方に疑問がある方は、法務局の「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」を参考にしてください。 該当ページでは、被相続人と相続人の関係性に併せた、法定相続情報一覧図の様式や記載例のExcelテンプレートをダウンロードできます。 あくまで法定相続情報一覧図の様式ですが、基本的には相続関係説明図も書き方が同じですので、参考にされると良いでしょう。

5.相続関係説明図の作成用テンプレートやソフト

相続関係説明図の書き方が分かれば、実際にご自分で相続関係説明図を作成しましょう。 ただ、先ほどご紹介したひな形を、WordやExcelで一から作るのは大変かと思います。 この章では、相続関係説明図のテンプレートやソフトをご紹介しますので、ぜひご利用ください。

5-1.法務局の法定相続情報一覧図の様式を元に作成する

前章でもご紹介しましたが、法務局ホームページには、法定相続情報一覧図の様式や記載例が全15種類公開されています。 被相続人と法定相続人の関係性に近い様式を選択し、こちらのExcelデータをダウンロードし、相続関係説明図のテンプレートとして利用されると良いでしょう。 >>法務局「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」 ただ、法務局の法定相続情報一覧図の様式を利用して、相続関係説明図を作成される場合、「被相続人 (被相続人の名前) 相続関係説明図」に変更されることを失念しないようご注意ください。

5-2.ソフトをダウンロードして作成する

「法務局の法定相続情報一覧図は調整が必要だし、どの種類を選択するのか分からない…」という方は、相続関係説明図の作成ソフトをダウンロードして作成しましょう。

無償で利用できる、試用版のダウンロードが可能です。

試用版は「10図面まで」「用紙設定は3枚まで」と一部制限がありますが、使用期限もなく、印刷した際に試用版の文字が入ることもありません。

有料サイトとなりますが、7日間無料試用版があり、7日間は全ての機能の利用が無料となります。

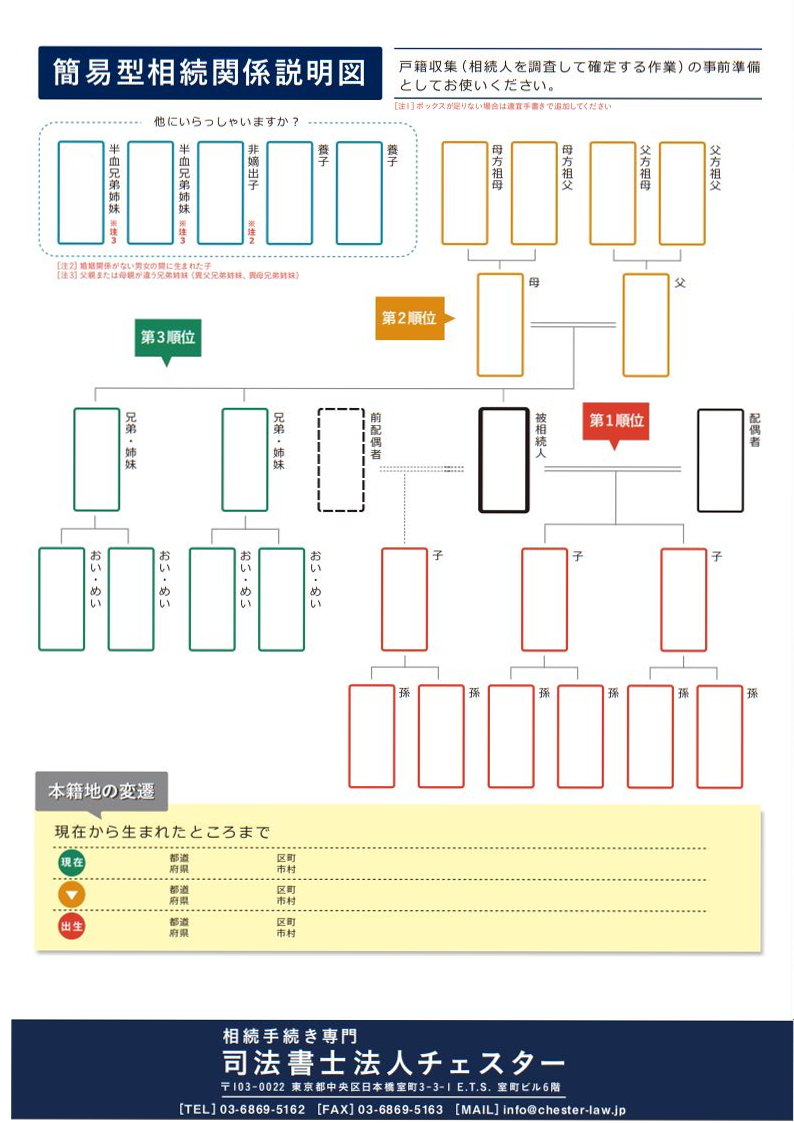

5-3.司法書士法人チェスターのひな形を利用する

「税理士や弁護士への相談用に相続関係説明図を作成したい」「自分で情報を整理するために相続関係説明図を作成したい」という方は、司法書士法人チェスターの簡易型相続関係説明図をご利用ください。

こちらは簡易型となるので相続登記の際に法務局へ提出はできませんが、法定相続人の属性の確認や、戸籍収集の事前準備としてご利用いただけます。

>>司法書士法人チェスター「簡易型相続関係説明図」をダウンロード【無料】

6.自分で作成するのは大変…という方は?

相続関係説明図の概要や作り方などをご紹介しましたが、自分で作成するのは大変…という方もいらっしゃるかと思います。 相続関係説明図が役立つシーンは法務局における相続登記の申請ですが、相続登記の手続きは法律の知識がないと大変で、資料を収集するだけでも数週間はかかってしまいます。 相続関係説明図の作成を含めた相続登記の申請は、専門家に依頼された方がミスなくスムーズに手続きを進められます。

6-1.相続専門の「司法書士法人チェスター」へご相談を

司法書士法人チェスターは、相続手続き専門の司法書士事務所です。

相続登記や各種書類の代行取得はもちろん、預貯金口座の解約なども含めた「相続手続き丸ごとパック」などのサービスもご準備しております。

また、相続関連業務を専門に取り扱うチェスターグループと協力関係にあり、グループに所属している「税理士法人チェスター」や法律事務所などの各分野の専門家と連結し、ワンストップでサービスをご提供いたします。

司法書士法人チェスターは、相続発生後のお客様は初回相談が無料ですので、まずはお気軽にお問合せください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。

様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ

各種サービスをチェック!

\ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続法務編