【終活で身辺整理】メリットや手順・整理するものを解説

身辺整理とは、これからの人生をより良くするために、自分の身の回りにある物や人間関係を整理することです。

身辺整理は主に終活の一環として行われるため、生前整理と言い換えることもできます。

しかし、身辺整理をするメリットやタイミング、どのようなものを身辺整理すべきか分からない…という方は大勢いらっしゃいます。

この記事では、身辺整理の意味といった基礎はもちろん、身辺整理のやり方や相談先についてまとめましたので参考にしてください。

この記事の目次 [表示]

1.身辺整理とはどういう意味?

身辺整理とは、身の回りにあるのものが必要か不要かを判断して、処分したり整理をしたりすることです。

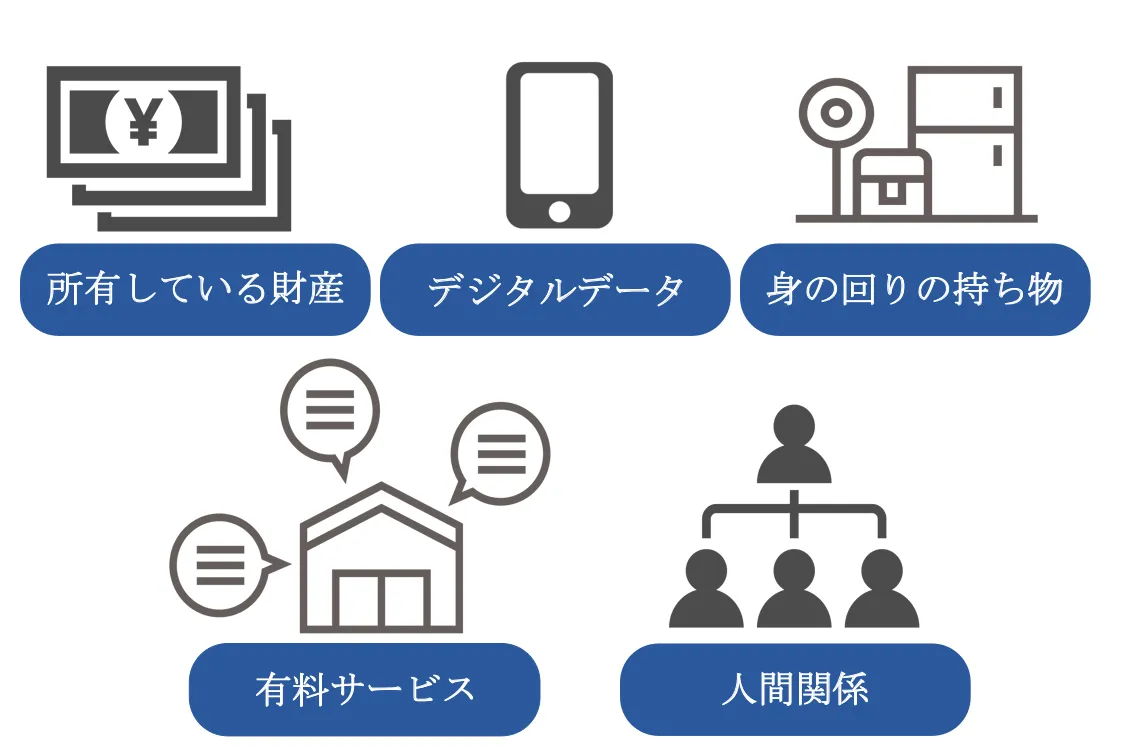

身の回りにあるものとは、服や家具家電といった物だけではなく、保有している財産や利用しているサービス、人間関係も含みます。

身辺整理には、これからの人生を新しい気持ちで始めるという目的があります。

身辺整理は、一般的な片付けや整理の延長線ではあるものの、そもそもの目的に違いがあると言えるでしょう。

身辺整理という言葉は、結婚や転職といった人生の転機にも使われることがありますが、「終活の一環」として使用されることも多くなってきました。

1-1.身辺整理を言い換えると終活の生前整理

終活とは、「亡くなった時のための準備」や「人生の後半期を生き生きと過ごすための準備」をするための活動のことです。

終活における身辺整理は、生前整理とも言い換えることができます。

例えば、財産に関する情報や物の処分方法、葬儀やお墓の方針や友人知人の連絡先などを、エンディングノート(終活ノート)にまとめていきます。

遺産相続をスムーズにするために資産整理をして、財産目録や遺言書を作成しておくのも、身辺整理(生前整理)の一部です。

生前整理について、詳しくは「生前整理とは?メリット・デメリット・始める時期・進め方・業者も解説」をご覧ください。

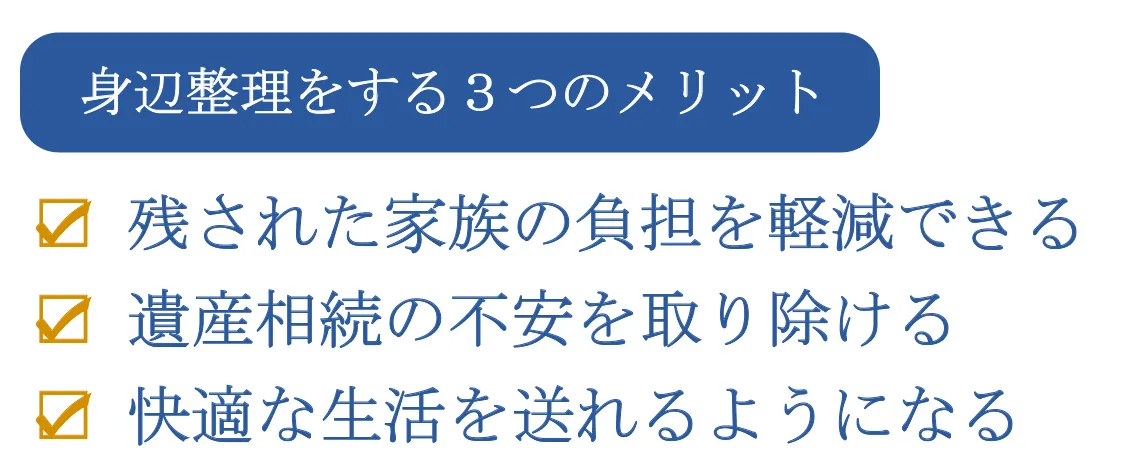

2.終活で身辺整理をする3つのメリット

終活で身辺整理をするメリットは、主に3つあります。

それでは、詳しく確認していきましょう。

2-1.残された家族の負担を軽減できる

終活で身辺整理をする1つ目のメリットは、自分の相続が発生した後に、残された家族の負担を軽減できることです。

相続が発生すると、葬儀準備や遺品整理のみならず、家族は膨大な数の相続手続きを、定められた期限までに行わなくてはなりません。

相続手続きの例

- 健康保険や年金に関する手続き

- 生命保険金の請求

- 公共料金の解約や名義変更

- 有料サービスの解約や名義変更

- 相続税の申告や納付

身辺整理をしていないと、家族は「関連書類がどこにあるのか」を探すところから始めなければなりません。

身辺整理をして不要品を減らし、本当に必要なものをわかりやすい場所にまとめて保管しておくと、もしものときに家族が困らないでしょう。

相続手続きについて、詳しくは「相続が発生したら…期限までに行うべき手続きと流れ」をご覧ください。

2-2.遺産相続の不安を取り除ける

終活で身辺整理をする2つ目のメリットは、遺産相続の不安を取り除けることです。

財産情報をエンディングノートや財産目録に記載しておけば、残された家族は「どこに・どのような財産が・いくらあるのか」を簡単に見つけることができます。

財産に係る書類がまとめられていれば、財産調査を行う必要はありませんし、財産の漏れが発生することもありません。

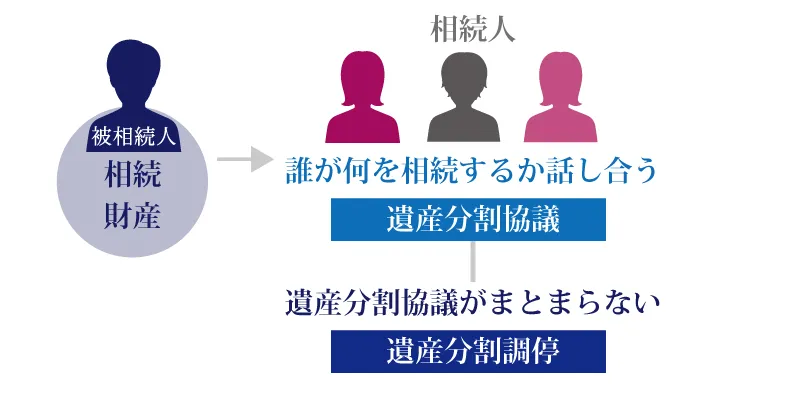

相続が発生すると、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、「誰が・何を・どのような割合で相続するのか」を決めますが、遺産分割協議がまとまらず調停や裁判に発展するケースも少なくはありません。

生前に身辺整理した上で遺言書を作成しておけば、家族間の遺産相続トラブルを回避できますし、もめるのではないか…と不安になることもありません。

遺産相続でもめる原因について、詳しくは「相続でもめる家族の特徴!原因・予防対策・対処法も解説」をご覧ください。

2-3.快適な生活を送れるようになる

終活で身辺整理をする3つ目のメリットは、家も気持ちもスッキリすることで、自分自身が快適な生活を送れるようになることです。

身辺整理が自分を客観的に振り返るキッカケとなり、これからの人生で必要なものが見えてくるかもしれません。

物理的に家がスッキリすると、将来的に以下のようなメリットもあります。

身辺整理で家がスッキリすると…

- 高齢になった時の思わぬケガを防げる

- 入院が必要となった時に家族が準備しやすい

- 介護で必要となる手すりやスロープなどの改修工事がしやすい

高齢や要介護状態になったときに慌てないよう、元気なうちに身辺整理をして自宅を片付けておくことをおすすめします。

3.終活における身辺整理を始めるタイミング

終活における身辺整理を始めるタイミングは、思い立ったその日です。

身辺整理を20代や30代から始めても良いですし、50代や60代から初めても問題はありません。

どうしても身辺整理を始めるタイミングが見極められない場合は、以下のような「人生の区切り」を目安に始めるのも良いでしょう。

身辺整理は体力も時間も必要となりますので、元気なうちから始められることをおすすめします。

3-1.身辺整理を始める人は親の遺品整理の経験者が多い

親の遺品整理を経験した人は、元気なうちに自身の生前整理(身辺整理)をしておこうと考える傾向にあります。

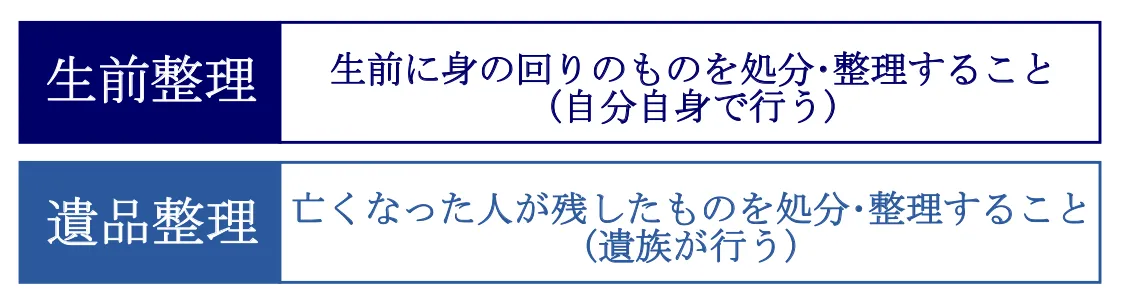

生前整理と遺品整理では、片付けの大変さが全く違います。

遺品整理では「処分してよいのか」「子どもや孫に引き継いだほうがよいのか」と、迷いながら作業をするため、遺族には大きな負担になります。

一方、生前整理では、持ち主が自分の意思で物の処遇を決められます。

元気なうちに身辺整理を進めておけば、家族の遺品整理の負担を軽減できるため、遺品整理の経験者が生前整理を始めるケースが多いのです。

4.身辺整理をするべき5つのもの

終活における身辺整理では、以下の5つのものを中心に処分・整理をしていきましょう。

この中から「捨てるべきもの」「残すもの」を分類して、それぞれ処分・整理を進めて行きましょう。

4-1.所有している財産

終活における身辺整理で必ずやっておきたいのは、所有している財産の処分・整理です。

財産の処分・整理というと、使っていない貴金属や骨董品を処分することだと思われがちですが、そうではありません。

以下のような財産に係る情報や必要書類を、分かりやすくまとめておくことが大切です。

財産に係る情報や必要書類

- 不動産の権利書や登記簿謄本

- 銀行預金の口座情報や印鑑

- 証券会社の口座情報や印鑑

- 生命保険の契約書

- 骨董品や貴金属の鑑定書

- 自動車の車検証

骨董品や貴金属を所有している場合には、どのくらいの価値があるのかを査定しておくと良いでしょう。

4-1-1.デジタル遺産も忘れずに

デジタル遺産とは、アプリやWEBの会員ページなどで管理された、以下のような現物ではない財産のことです。

デジタル遺産の例

- ネット銀行の口座

- ネット証券の口座

- 電子マネーの残高

- クレジットカードのポイント

- 航空会社のマイレージ

- 仮想通貨やFX

これらのデジタル財産は、遺族が見つけることができずに放置され、後々トラブルに発展する可能性もあります。

デジタル財産の情報だけではなく、ログインに必要なIDやパスワードを一覧にして、他の財産に係る必要書類と共に保管しておきましょう。

詳しくは「デジタル遺産が相続トラブルの原因に!生前整理すべき理由を事例付きで解説」をご覧ください。

4-1-2.借金やローンも財産になる

借入金やローンなどのマイナス財産も、遺産に含まれます。身辺整理の段階で確認を行い、残された家族がわかるように情報をまとめておきましょう。

マイナスの財産の例

- 金融機関からの借入金(住宅ローンなど)

- クレジットカードの未払金

- 個人からの借入金

相続と債務の関係について、詳しくは「相続税の債務控除とは?葬式費用は控除の対象となる?条件について解説」をご覧ください。

4-2.身の回りの持ち物

終活における身辺整理で欠かせないのは、身の回りの持ち物の処分・整理です。

長年暮らしていると物は増えていきますが、必要か不要かをチェックして処分していかないと、物は際限なく増えてしまいます。

ポイント

- 不用品は積極的に処分する

- もったいないと保管しているものを日常使いする

身辺整理をしていると、高価な食器やジュエリーなど、使うのはもったいないと思って大事に保管しているものを発見することがあります。

「捨てるのはもったいない」「使うのはもったいない」と感じるかもしれませんが、使わない物のために収納スペースを確保する方がもったいないです。

今日はテーブル周辺、明日はクローゼットと、少しずつ片付けていきましょう。

4-3.PCやスマホ内のデジタルデータ

終活における身辺整理の一環として、スマホやPCなどに保管されている、デジタルデータを見直すことも大切です。

以下のようなデジタルデータは、必要なものを残して削除するのがよいでしょう。

デジタルデータの例

- 写真や動画

- WordデータやExcelデータ

- アプリ

- SNSサービス

万が一のことがあったときに、使っていたSNSをどのようにしてほしいかも考えておきましょう。

スマホやパソコン内の必要な情報はわかりやすいところに置き、家族に知られたくないデータは隠しておくなど、工夫をしておくとよいでしょう。

詳しくは「あなたが死ぬまでにやっておきたい8つのこと:死後のFacebookアカウントは自動削除設定できる」をご覧ください。

4-4.有料サービス

終活における身辺整理では、有料サービスに関する情報も整理してまとめておきましょう。

有料サービスの例

- 公共料金(電気・ガス・水道)

- 新聞やNHK

- 携帯電話

- インターネット回線

- 定期購入

- サブスク

- 習い事

これらの有料サービスは自動引き落としになっていることが多く、残された家族が名義変更や解約をしない限り、請求が来てしまいます。

もし利用していない有料サービスがあれば解約をしておき、それ以外の有料サービスは会社名と解約時の連絡先をメモしておきましょう。

4-5.人間関係

終活における身辺整理では、人間関係の整理もしておきましょう。

これまでの人生でさまざまな人に出会って、人間関係を築いてきたでしょう。しかし、そのなかには表面的な付き合いが続いているだけ…ということがあるかもしれません。

なかなか会えなくてもずっと付き合っていきたい友人は別ですが、義理での付き合いが続いている人との関係は見直してもよいかもしれません。

残りの人生でその相手に会いたいかどうかをよく考え、大切な人のためにお金や時間を使っていきましょう。

5.身辺整理のやり方・進め方のポイント

身辺整理のやり方のポイントをまとめたので、参考にしてください。

5-1.身辺整理するものをリストアップする

身辺整理は手間も時間もかかりますので、まずは身辺整理するものをリストアップすることから始めましょう。

リストアップすれば計画的に作業を進めることができますし、必要なものを間違えて処分するリスクも低くなります。

身辺整理を始めると処分すべきか迷う物が出てくるため、リストアップをした時点で、処分をする期限も決めておくと良いでしょう。

詳しくは「終活やることリスト!やっておくべき10項目・注意点・始めるタイミングを解説」でも解説しておりますので、あわせてご覧ください。

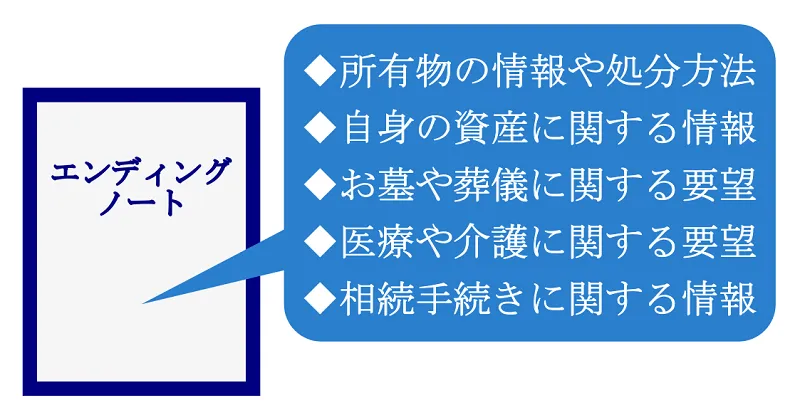

5-2.エンディングノートを作成する

身辺整理で欠かせないのが、エンディングノートの作成です。

エンディングノートとは、自分が亡くなった後のために、自分の意思や相続手続き関する、以下のような情報を残すことができるノートのことです(法的効力はありません)。

なお、エンディングノートは定期的に見直しをし、最新情報に更新していかないと意味がありません。

特にデジタル遺産やデジタル機器のパスワードなどは、最新のものに書き換えるようにしましょう。

エンディングノートについて、詳しくは「終活のはじめはエンディングノートから。活用のコツや記載項目を解説」をご覧ください。

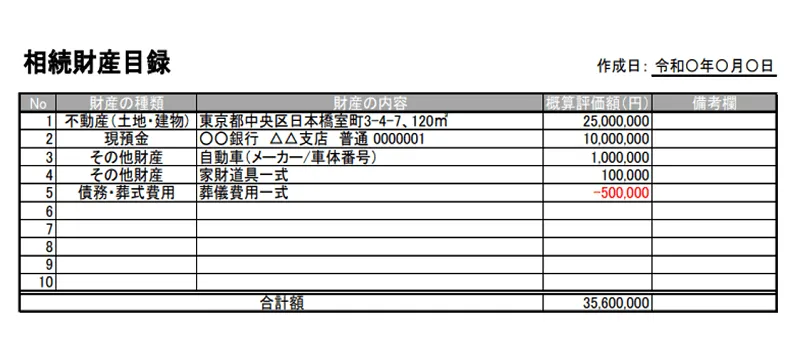

5-3.財産目録を作成する

身辺整理を行う際はエンディングノートのみならず、財産目録も作成しておきましょう。

財産目録とは、保有している財産がどのくらいあるのかを、財産の種類や金額まとめた目録のことです。

財産目録を作成しておけば、今後の生活を見直すことにも繋がりますし、相続税の生前対策を考えるキッカケにもなります。

財産目録の作成方法について、詳しくは「相続財産目録の作成方法|はじめての人向け【Excel書式&記載例付】」をご覧ください。

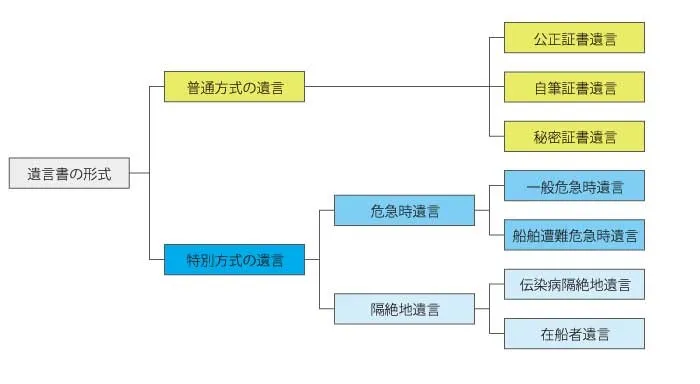

5-4.遺言書を作成する

身辺整理の際には、遺言書を作成しておくのもおすすめです。

遺言書を作成しておけば、遺産分割方法を指定することができるため、家族間の相続トラブルを回避することに繋がります。

遺言書にはいくつか種類がありますが、一般的なのは「自筆証書遺言」もしくは「公正証書遺言」です。

例えば、財産の大半が家や土地などの不動産だと、遺産分割しにくいので相続で揉める可能性があります。

また、おひとり様の終活では、亡くなってからのさまざまな手続きをやってくれる人がいないため、先回りして考えておかなければなりません。

遺言書の種類や作成方法について、詳しくは「遺言書の書き方完全ガイド-遺言書の形式と内容に関する注意点を解説」をご覧ください。

5-5.使っていない銀行口座やカード類などは解約

身辺整理をしていて出てきた、使っていない銀行口座やカード類などは、解約しておきましょう。

銀行口座やカード類は、本人であれば簡単に解約できますが、家族であっても他人が手続きするのは難しくなっています。

元気なうちに、使っていない銀行口座やクレジットカードは解約しておきましょう。

5-6.不要品を処分する

身辺整理するときの大原則は、不用品を処分することです。

サイズが合わない洋服、変色したり破れたりしているシーツやタオル、インクの出ないボールペンなどはどんどん処分していきましょう。

ただし、無理に身の回りの持ち物を処分する必要はありません。

暮らしやすくするために身の回りのものを整えるつもりで仕分けをし、必要なものはわかりやすい場所に置いておきましょう。

電化製品や家具家電など自分で処分するのが難しいものや、骨董品やアクセサリー類など金銭的価値があるものが出てくることもあります。

これらはリサイクルショップに出す・フリマアプリに出品するなどして、処分をすると良いでしょう。

6.身辺整理がうまくいかないときの相談先

終活における身辺整理を進めていても、うまく作業が進まないこともあります。

このような場合は、身辺整理に行き詰った理由にあわせて以下の相談先を利用しましょう。

| 悩みの内容 | 相談先 |

|---|---|

| 処分するか否かで迷う | 家族や子供 |

| 物が多すぎて片付けられない | 生前整理の専門業者 |

| 家族が遺産相続でモメそう | 弁護士や司法書士 |

終活の相談先について、詳しくは「終活の相談をしたいときはどうする?お悩み別の相談窓口をご紹介」でも解説しております。

6-1.家族や子供

身辺整理で捨てるか取っておくかを悩んだときは、あなたのことをよく知っている、家族や子どもに相談してみましょう。

家族や子供と一緒に身辺整理をすることで、的確なアドバイスをもらえるかもしれません。

身の回りのものを処分したいときも、若い世代のほうがさまざまなツールを使って片付けてくれる可能性があります。

6-2.生前整理専門の業者

物が多すぎてなかなか片付けられないときは、生前整理専門の業者に依頼するのもおすすめです。

生前整理の業者に依頼すると、分別や搬出もやってくれるので、身体的な負担を軽減できます。

また、業者によっては不要品の買取に応じてくれる場合もあるので、事前に確認してみるとよいでしょう。

ただし、業者に依頼すると、自分で身辺整理をするよりも費用は高くなります。

業者に依頼するか検討するときは、必ず複数の業者に相見積もりをしてもらい、料金に納得してから契約をしましょう。

6-3.弁護士や司法書士

財産関係の身辺整理をしていくなかで、家族が遺産相続でモメそうと予測される場合は、弁護士や司法書士に相談するとよいでしょう。

弁護士や司法書士に相談をすれば、遺言書の書き方や、相続トラブルの回避方法をアドバイスしてもらえます。

もちろん、相続税対策も重要ですので、グループ内に税理士がいる事務所を選ぶことをおすすめします。

相続のサポートを依頼する専門家について、詳しくは「終活の相談をしたいときはどうする?お悩み別の相談窓口をご紹介」をご覧ください。

7.まとめ

終活における身辺整理は、大切な物をわかりやすく保管し、不要な物はなるべく処分して、すっきりさせることが目的です。

断捨離やミニマリストのように、すべての所有物を捨てる必要はありませんが、快適で安全な生活を送るためには、ある程度物を減らしたほうがよいでしょう。

親に終活の身辺整理をしてもらいたいと考えている方も、親の安全や安心に重点を置いて話すと、理解してもらいやすいかもしれません。

また、早めに財産目録を作って全財産を把握しておくと、必ず訪れる老後や相続の役に立ちます。自分で判断して動けるうちに、身辺整理を始めましょう。

7-1.チェスターグループにご相談を

遺言書の作成や生前の相続税対策は、相続業務に特化したチェスターグループにご相談ください。

チェスターグループには相続を専門とする士業が在籍しているため、あらゆる相続ニーズにワンストップで対応が可能となります。

遺言書の作成や相続税対策をお考えの方は、まずはお気軽にチェスターグループにご相談ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。

様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ

各種サービスをチェック!

\ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

その他