終活やることリスト「10項目」と始めるタイミングを解説

「終活を始めたいけど、何から手をつければ良いのか分からない」

このようにお悩みの方のために、「終活やることリスト」を作成しました。

漏れのない充実した終活を進めるためにも、ぜひ終活やることリストで紹介する10の項目を参考にしてください。

そもそも終活とは?エンディングノートとは?といった基礎知識はもちろん、いつから始めるべき?どこから始めるべき?といったよくある疑問にもお答えします。

1.終活とは?

終活とは、一般的に「人生の終わりに向けた活動(準備)」という意味で使われます。

しかし年代によっては、終活は自身の過去・現在について棚卸しをすると同時に、人生の後半期をよりよく生きるための準備を行うという意味でも使われています。

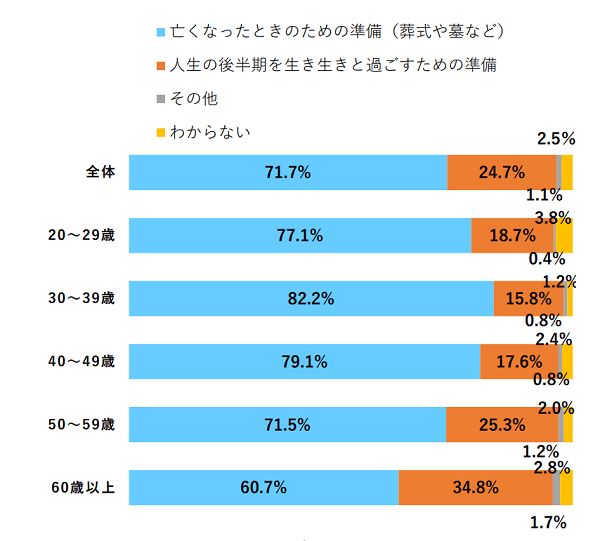

NPO法人ら・し・さ(終活アドバイザー協会)が行った「終活意識全国調査2021年」によると、「終活に対するイメージ」は以下の通りとなっています。

全体の統計で見ると、「亡くなったときのための準備」と回答する人が71.7%、「人生の後半期を生き生きと過ごすための準備」と回答した人が24.7%となっています。

50代以降は「人生の後半期を生き生きと過ごすための準備」と回答する人が増え、前向きに終活を捉える人が増加します。

終活の意味について、詳しくは「終活・相続でおさえておきたいポイント6つとは?相続税対策と併せて解説」をご覧ください。

2.終活やることリスト!やっておくべき10の項目

終活は何から始めれば良いのか分からない…という方のために、「終活やることリスト」を作成したので、ぜひ参考にしてください。

- ①エンディングノートを準備する

- ②資産整理をする

- ③相続税対策を検討する

- ④遺言書を作成する

- ⑤生前整理をする

- ⑥お葬式・お墓について決める

- ⑦連絡先リストを作る

- ⑧医療について決める

- ⑨介護について決める

- ⑩ネットワークを作る

では、終活やることリストの10項目について、詳しく確認していきましょう。

2-1.エンディングノートを準備する

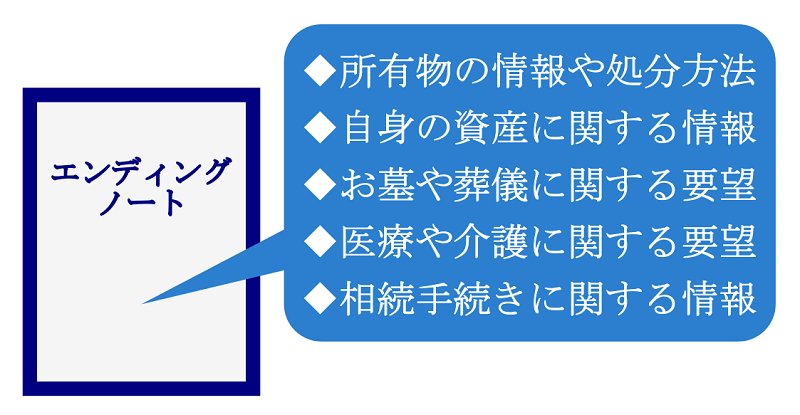

終活やることリストの1つ目の項目は、「エンディングノート」を準備することです。

エンディングノート(終活ノート)とは、いざという時に備えて、以下のような情報をまとめたノートのことです。

エンディングノートはあなたの意向を周囲の人に伝える事は可能ですが、遺言書のような法的文書ではないため、法的拘束力はないことは理解しておきましょう。

エンディングノートに定まったフォーマットはないため、無地ノートで自作しても構いませんが、市販されているエンディングノートの購入をおすすめします(1,000円~2,000円程度です)。

市販のエンディングノートには、予め記入すべき項目がまとめられているため、漏れなく簡単に作成できます。

なお、地方自治体・法務局・司法書士会のホームページから、エンディングノートを無料ダウンロードすることも可能です。

>>長野地方法務局・長野司法書士会「エンディングノート」

>>大阪府富田林市役所「エンディングノート~笑顔をくれた人たちへ~」

エンディングノートについて、詳しくは「終活のはじめはエンディングノートから。活用のコツや記載項目を解説」をご覧ください。

2-2.資産整理をする

終活やることリストの2つ目の項目は、資産整理をすることです。

この理由は、今後の収支シミュレーションを行うことで、「老後資金が十分であるか」「誰に何をどれだけ相続させられるのか」を考えるきっかけになるためです。

まずは保有している資産をリストアップして、以下のような資産整理をしておきましょう。

- 加入している生命保険契約の内容を見直し

- 所有している不動産(建物や土地)を見直し

- 有価証券などの状況を把握

- 必要最低限の銀行口座や証券口座で管理

- クレジットカードや定期購入を整理する

- 債務整理をする

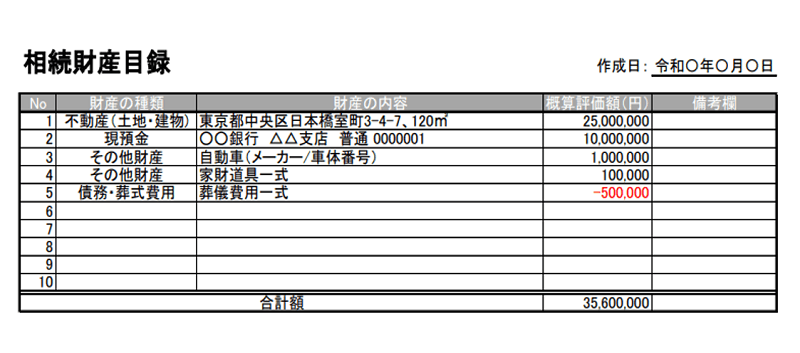

そして“老後資金”と“相続財産”に分別して「財産目録」にまとめておけば、相続手続きがスムーズになるのでおすすめです。  財産目録の作り方について、詳しくは「相続財産目録の作成方法|はじめての人向け【Excel書式&記載例付】」をご覧ください。

財産目録の作り方について、詳しくは「相続財産目録の作成方法|はじめての人向け【Excel書式&記載例付】」をご覧ください。

2-3.相続税対策を検討する

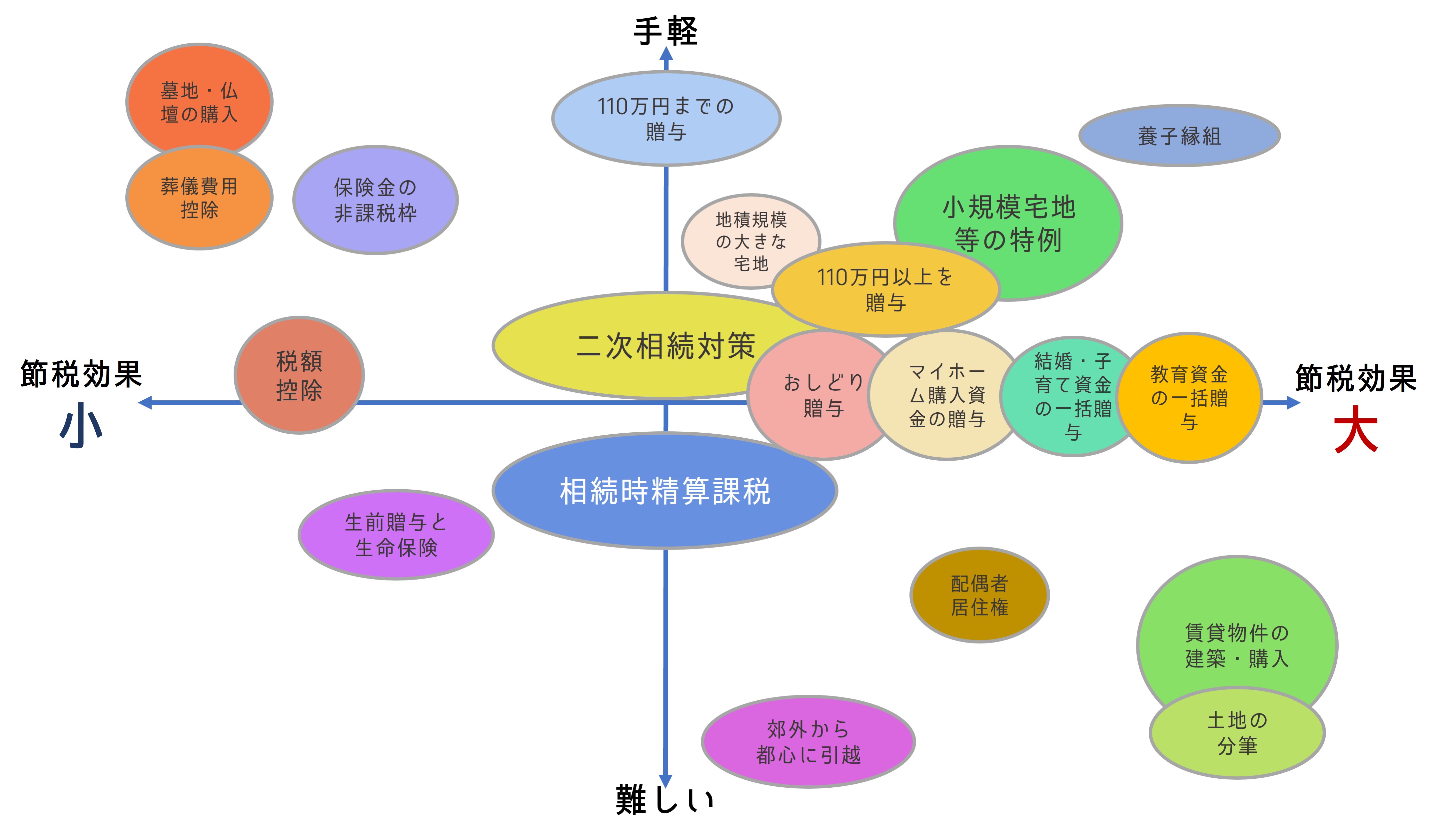

終活やることリストの3つ目の項目は、相続税対策を検討することです。

相続財産が多い方は、早めに相続税対策を行う事で、相続人の税負担を軽減できる可能性があります。

例えば、生前贈与や生命保険への加入を検討する、不動産の購入を検討する、祭祀祀財産(墓地や仏壇)の購入を検討する…などですね。

相続税対策には様々な方法がありますが、手間と時間がかかりますので、具体的な方法と金額を決めて早めに実行に移しましょう。

相続税対策について、詳しくは「相続税の節税対策20選・生前贈与から相続発生後の対策まで一挙解説!」や「【相続税対策22選+7つの控除】注意点・節税効果を税理士が解説!」をご覧ください。

2-4.遺言書を作成する

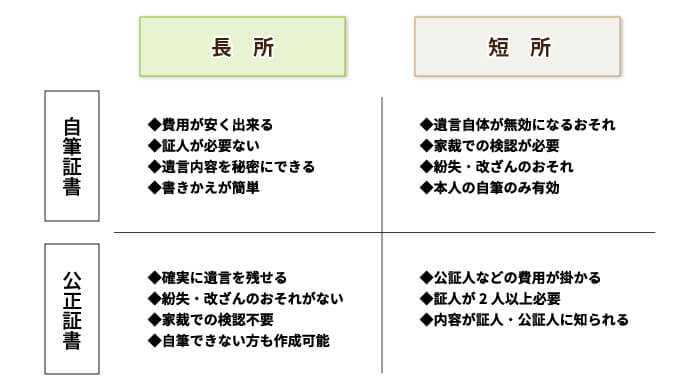

終活やることリストの4つ目の項目は、法的拘束力のある遺言書を作成することです。

遺言書を作成しておけば、「誰にどの財産を相続させるのか」を決めることができるため、相続人間による遺産分割トラブルを回避できます。

普通方式の遺言書には自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3種類がありますが、主に「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」を作成する事例が多いです。

遺言書について、詳しくは「遺言書が必要な人リスト~なぜ必要?残すべき理由とは?~」や「遺言書の書き方完全ガイド-遺言書の形式と内容に関する注意点を解説」をご覧ください。

2-4-1.自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、ご自分で作成する遺言書のことです。

財産目録はパソコンで作成できますが、自筆証書遺言書は本文等はすべて「直筆」で書かなくてはなりません。

また、自筆証書遺言には様々な作成要件が設けられており、これらを満たさないと法的に無効になることもあるので注意が必要です。

自筆証書遺言は自宅などの身近な場所で保管ができますが、偽造・紛失などのトラブル心配な方は法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用しましょう。

自筆証書遺言の書き方について、詳しくは「自筆証書遺言のメリット・デメリットと保管制度・方式緩和について徹底解説」をご覧ください。

2-4-2.公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場で証人2人と公証人の立ち会いの元、所定の方法で作成する遺言書のことです。

公正証書遺言の作成には手数料がかかりますが、作成に公証人が関与するため、法的に無効になる可能性はほとんどありません。

また公的文書として原則20年間公証役場に保管されるため、トラブルがあった時の証拠として効力が高いというメリットがあります。

公正証書遺言について、詳しくは「公正証書遺言とは?作り方・費用・必要書類を紹介」をご覧ください。

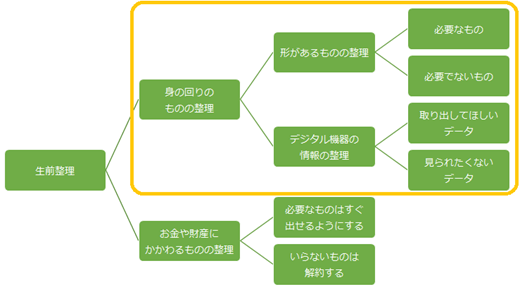

2-5.生前整理をする

終活やることリストの5つ目の項目は、「生前整理」をすることです。

生前整理とは、身の回りの物や資産に係る物を「必要な物」と「不要な物」に分け、必要な物を整理して、不要な物を処分することを指します。

自身にもしものことがあった時、親族や周囲の人は遺品整理の他にも、葬儀の手配や相続関係の書類収集・遺産分割協議の作成といった相続手続きを、定められた期間内に行わなくてはいけません。

周囲に負担をかけないためにも、身の回りの物の整理や不要品の処分は定期的に行っておきましょう。

生前整理について、詳しくは「生前整理とは?メリットは?始める時期・進め方・業者も解説」をご覧ください。

2-6.お葬式やお墓の希望を決める

終活やることリストの6つ目の項目は、ご自身のお葬式やお墓についての希望を決めることです。

具体的には、以下の内容をエンディングノートに記しておきましょう。

- 自身の葬儀について実施するか否か

- 葬儀の規模(盛大に行う・家族葬など)

- 葬儀の形式(仏式・神式・キリスト教など)

- お墓に関して(先祖代々のお墓・新たに購入)

- 永代供養など処遇

葬儀やお墓の費用について、「保険金を使ってほしい」「不動産を売却した資金を利用してほしい」など希望がある場合には、こちらもエンディングノートや遺言書に記載します。

既に葬儀社や互助会にて予約している場合は、事業者名と連絡先を記載します。遺影に使ってほしい写真があれば、エンディングノートに貼っておく事で使用される可能性があります

相続税対策の一環として、葬儀社と生前契約をする方や、お墓を購入する方もいらっしゃいます。詳しくは「お墓は相続税の非課税財産!理由、購入時の注意点・生前購入で節税対策を紹介」をご覧ください。

2-7.連絡先リストを作る

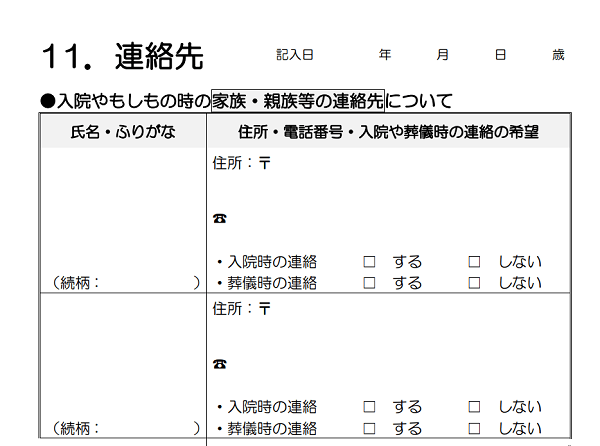

終活やることリストの7つ目の項目は、万が一の時に連絡して欲しい人の連絡先リストを作成することです

例えば、入院時や亡くなった時に連絡してほしい家族や親戚だけではなく、友人・知人・恩師などの名前・関係・連絡先です。

上記のようにエンディングノートの一部に記載すると、身近な人が気づきやすくなります。

2-8.医療について決める

終活やることリストの8つ目の項目は、医療について決めることです

具体的には、病名・余命の告知・延命治療・臓器提供についての希望や、最期を迎えたい場所などを、身近な人に伝えておくもしくはエンディングノートに記載します。

本人の意向を残さずにいると、周囲の人や親族が決めることになります。

しかし、周囲の人が決断に後悔してしまうケースもありますので、自身の意思を示しておきましょう。

2-9.介護について決める

終活やることリストの9つ目の項目は、介護について決めることです。

具体的には、自分が認知症や寝たきりになった際に希望する、介護の場所や介護をお願いしたい人などを決定します。

介護に必要な費用の負担についても、「年金で負担する」「預貯金で対応して欲しい」など具体的に決めておきましょう。

公益財団法人生命保険文化センターが行った調査では、介護の平均期間は5年1カ月、月々の費用は平均8.3万円、平均期間の場合は総額約500万円の介護費用が必要となります。

住宅のリフォームや介護用ベッドの購入費など、一時的な費用の合計は平均74万円です。

家族や身近な人にとって負担にならないよう、できる限りの介護費用を準備しておきましょう。

参考:介護にはどれくらいの費用・期間がかかる?|公益財団法人生命保険文化センター

2-10.ネットワークを作る

内閣府「令和3年度 高齢者の日常生活・地域社会への参加に関する調査結果」によると、「高齢者にとって生きがい(喜びや楽しみ)を感じる時」という質問で、特に多かったのは以下の回答でした。

- 孫など家族との団らんの時(55.3%)

- おいしい物を食べている時(54.8%)

- 趣味やスポーツに熱中している時(53.5%)

- 友人や知人と食事・団らんしている時(52.6%)

この回答結果から、人とのつながりで、喜びや楽しみを感じる方が多い事が分かります。

近年単身世帯は増加傾向にあり、配偶者がいる方も先立たれてしまう可能性があります。

いきいきした生活を送るためにも、サークルや地域の集まりなど、身近な場所にネットワークを作ることをおすすめします。

3.終活やることリストを活用する際の6つの注意点

終活やることリストを活用する際の、6つの注意点をまとめたので参考にしてください。

3-1.すべてを一気にやろうとしない

終活やることリストに記載されたすべての項目を、一気にやろうとはしないでください。

この理由は、終活やることリストの中には、手間や時間がかかる項目もあるためです。

負担がかからないように自分のペースで進め、充実した終活を行いましょう。

3-2.不要な資産や物は処分(解約)しておく

不要な資産や物は、できるかぎり処分(解約)しておきましょう。

この理由は、以下のような不要な資産や物をそのままにしておくと、遺族が相続手続きや遺品整理で大変な思いをすることになるためです。

- 使っていない銀行口座

- 使っていない自動車

- 使っていないクレジットカード

- 農地や築年数の古い不動産

特に相続トラブルが起こりやすい財産は不動産で、農地や築年数の古い住宅は「誰が相続するか」で押し付け合いになってしまうことがあります。

相続登記の手間もかかりますので、周りにとって負担になると想定される不動産がある場合はなるべく処分しておきましょう。

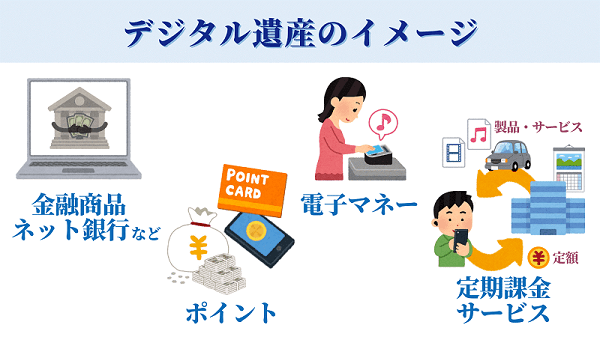

3-3.デジタル資産やデータの整理も忘れずに

終活やることリストの中にある「資産整理」や「生前整理」では、デジタル資産やデジタルデータの整理も忘れずに行いましょう。

デジタル資産とは、ネット銀行の預貯金やネット証券会社で取引している有価証券、仮想通貨、サブスクリプションなどインターネット上にある資産のことです。

デジタル資産は通帳や印鑑などが無いため、遺族に気づかれないことが多く、「遺産分割協議後にネット銀行の預金が見つかって協議がやり直しに」などの事例が存在します。

また、SNSのアカウントやPC・スマートフォンに残っている画像などのデータも定期的に整理し、残しておきたいものはHDDなどに保存します。

自身が亡くなった後に削除して欲しいアカウント・データがあれば、エンディングノートに情報を記載しておきましょう。

デジタル資産について、詳しくは「デジタル遺産が相続トラブルの原因に?!生前整理や調査方法について」や「あなたが死ぬまでにやっておきたい8つのこと:死後のFacebookアカウントは自動削除設定できる」をご覧ください。

3-4.終活はなるべく家族と一緒にする

終活は、なるべくご家族と一緒に行いましょう。

この理由は、思い出を振り返ることもできますし、必要・不要の判断ができない時に適格なアドバイスをしてもらえるためです。

特に遺言書を作成する場合は、相続人や受贈者となる家族に話をしておくと良いでしょう。遺言書を作成しても、遺産分割協議で法定相続人全員が合意した場合は、遺言書と異なる内容の相続が可能となるためです。

元気なうちに身近な人と相続について話し合っておくことで、後のトラブルを回避できることがあります。

手続き面で負担を掛けたくない方は、弁護士・司法書士など専門家と「死後事務委任契約」を結ぶことで手続きを代行してもらえます。

死後事務委任契約について、詳しくは「死後事務委任契約とは?希望する最期を迎えるための生前準備」をご覧ください。

3-5.相続税対策や遺言書の作成の相談は専門家へ

終活の中で最も大変なのは、資産に関する「相続税対策」や「遺言書の作成」です。

これらは各ご家庭のケースによって判断ポイントが異なる上に、専門家の知識が必要となることも多いです。

もし相続税対策や遺言書の作成で疑問点がある場合は、必ず各分野の専門家に相談をしましょう。

| 相談内容 | 専門家 |

|---|---|

| 相続税や生前贈与に関すること | 税理士 |

| 遺言書の作成に関すること | 司法書士 |

| 紛争が起こりそうな遺産分割に関すること | 弁護士 |

相続サポートの専門家について、詳しくは「相続のサポートはどの専門家に依頼すべき?税理士?司法書士?」をご覧ください。

3-6.常に最新情報に更新しておく

エンディングノートや遺言書は定期的に見直し、常に最新の情報に更新をしていきましょう。

この理由は、せっかく手間と時間をかけて終活をしても、エンディングノートや遺言書の情報が古ければ意味がなくなってしまうためです。

特にデジタル資産のログインIDやパスワード、パソコンやスマホの認証コードなどは、エンディングノートに最新情報を記載するよう心がけましょう。

また、遺言書は最新の日付のものが有効となるため、相続させる相手・財産内容・財産価額を変えたい時も、必ず最新の遺言書に書き換えるようにしてください。

4.終活に関するよくある質問Q&A

終活に関する、よくある疑問をまとめたので参考にしてください。

4-1.終活はいつから始めるべき?何歳から?

終活は○○歳から始めるべき…というルールはありませんが、元気なうちに始めるのがおすすめです。

終活はやることリストの項目も多く、体力・気力・時間を必要とする作業です。 そのため、なるべく早い段階で終活を始め、必要に応じて専門家との契約を行い、定期的に見直し・更新をしていきましょう。

「終活はいつから始めるべき?年齢別の終活と注意点を解説」でも解説しておりますので、あわせてご覧ください。

4-2.終活はどこから始めるべき?

終活にルールはありませんが、この記事でご紹介した終活やることリストの順番で進められることをおすすめします。

終活やることリストを順番にこなしていけば、スムーズかつ漏れなく終活を進めることができます。

4-3.終活の相談先はどこある?

終活をしていて様々な疑問が出てきた場合は、まずはご家族に相談をしましょう。

ご家族に相談できない・しても解決しない場合は、以下のような相談先を活用しましょう。

| 疑問 | 相談先 |

|---|---|

| 終活の始め方 | 市区町村役場や終活イベントやセミナー |

| 老後資金 | ファイナンシャルプランナーや銀行の窓口 |

| 生前整理 | 生前整理業者や仲介サービス |

| お葬式 | 祭祀業者や互助会主催の終活セミナー |

| お墓 | 寺院・霊園 |

終活の相談先について、詳しくは「終活の相談をしたいときはどうする?お悩み別の相談窓口をご紹介」をご覧ください。

5.まとめ

終活をしておけば、ご自身の希望を叶えることができ、残された家族の負担を減らすことに繋がります。

終活やることリストには10の項目があり、すべてをこなすには、気力・体力・時間が必要です。

なるべく早い段階で終活を始め、ご自身のペースで確実に進めていきましょう。

また「相続税対策」や「遺言書の作成」が必要な方は、専門家である税理士や司法書士に相談をして、確実に実行されることをおすすめします。

5-1.チェスターグループにご相談を

チェスターグループには、相続分野の実績が豊富な司法書士法人チェスターや、相続税を得意分野とする税理士法人チェスターなどが在籍しており、様々な相続ニーズにワンストップで対応できます。

遺言書作成や相続税対策をお考えの方は、まずはお気軽にチェスターグループにご相談ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。

様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ

各種サービスをチェック!

\ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

その他