秘密証書遺言の作成方法・保管場所は?メリット・デメリットも解説

秘密証書遺言は、遺言者(遺言書を作成した人)が亡くなるまでその内容を秘密にできる遺言書です。人に知られたくない内容を遺言にしたいと思っている方にとっては、魅力的な遺言書だと感じるかもしれません。しかし、秘密証書遺言には厳格な要件があり、それを満たしていないと無効になることも多いため、実際にはあまりメリットが多くないといわれています。

そこで、秘密証書遺言とはどのような遺言書なのかについて、ほかの遺言書と比較しながらその特徴や作成・発見時の注意点を解説します。

この記事の目次 [表示]

1.秘密証書遺言とは?

秘密証書遺言は、民法で定められる遺言書の方式の一つです。秘密証書遺言は、書いた内容を秘密にしたうえで存在のみを公証役場で証明してもらう遺言書となっています。

秘密証書遺言は民法970条で4つの要件が定められており、それを満たしていなければ、遺言としての効力を発揮しません。具体的な要件は次の通りです。

- 遺言書の証書に署名・押印があること

- 証書に封がなされ、封紙に押印があること

- 公証人1名と証人2名の前に提出して、自分の遺言である旨と氏名・住所を申述すること

- 公証人がその事実を封紙に記載し、遺言者と証人が署名・押印すること

秘密証書遺言は、自身が亡くなるまで誰にも内容を知られたくない方や文字を自筆で書くことが難しい方に適した遺言となります。

通常作成される遺言としては、秘密証書遺言のほかに自筆で書く「自筆証書遺言」と公証人に作成してもらう「公正証書遺言」があります。この2つの遺言と比較すると、秘密証書遺言はメリットが少ないため実際に利用している方はあまり多くありません。

2.秘密証書遺言とほかの遺言の違い

通常作成される遺言には秘密証書遺言・自筆証書遺言・公正証書遺言の3つがありますが、それぞれ異なる特徴があります。

遺言の種類ごとの違いをまとめると、下の表のようになります。

| 秘密証書遺言 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |

|---|---|---|---|

| 作成する人 | 本人(代筆でも可) | 本人 | 公証人 |

| 筆記の方法 | 署名以外はパソコン・ワープロも可 | 自筆 (財産目録は自筆以外でも可) | (公証人が作成) |

| 証人 | 2名必要 | 不要 | 2名必要 |

| 秘密にできるかどうか | 遺言の内容だけ秘密にできる | 遺言の存在と内容を秘密にできる (法務局で保管する場合は法務局職員に内容を見られる) | 遺言の内容を公証人・証人に知られる |

| 偽造・改ざんの恐れ | 極めて低い | あり | なし |

| 無効になる可能性 | 高い | 高い | 極めて低い |

| 保管方法 | 自身で自宅・貸金庫などに保管 | 自身で自宅・貸金庫などに保管 法務局で保管することも可能 | 原本は公証役場で保管 正本、謄本は自身で保管 |

| 相続発生後の検認 | 必要 | 必要 (法務局で保管していたものは不要) | 不要 |

| 作成の費用 | 公証人手数料 一律11,000円 | ほとんどかからない | 財産の金額に応じて公証人手数料がかかる (数万円~十数万円) |

ここからは、具体的に秘密証書遺言とそのほかの遺言を比較してみましょう。

2-1. 自筆証書遺言との違い

自筆証書遺言と秘密証書遺言は内容を秘密にできるという点では違いはありません。また、発見されたあと検認が必要だったり、場合によっては無効になったりするケースはどちらにもあります。遺言者自身が紛失しにくく発見されやすい場所に保管しなければならない点も同様です。

一方、自筆証書遺言と秘密証書遺言における相違点は主に次の3点です。

- 自筆証書遺言は遺言書をほとんどすべて自筆で書く必要があるが、秘密証書遺言ではパソコンなどによる活字や他者による代筆も可能

- 自筆証書遺言は遺言者のみで作成できるが、秘密証書遺言では公証人や証人2名が必要

- 自筆証書遺言は作成に費用がほとんどかからないが、秘密証書遺言では公証人の手数料11,000円が必要

なお、自筆証書遺言は民法の改正によって、財産目録だけは自筆でなくても認められるようになりました。

また、「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば法務局で適切に保管してもらえます。保管手数料が遺言書1通につき3,900円かかりますが、この制度を利用すると紛失や改ざんを心配する必要がありません。法務局で保管していた自筆証書遺言は相続発生後に検認を受ける必要がないため、利便性が向上しています。

(参考)自筆証書遺言書の作成から使用に至るまで、知っておくべき4つのこと

(参考)【ひな形付き】自筆証書遺言の書き方・メリット&デメリット

2-2. 公正証書遺言との違い

公正証書遺言と秘密証書遺言は、どちらも公証人の前での手続きをすることで「偽造・改ざんを防止できる」遺言書です。

公正証書遺言と秘密証書遺言との違いは以下のとおりです。

- 公正証書遺言は作成時に公証人や証人に内容を知られるが、秘密証書遺言では内容を秘密にできる

- 公正証書遺言は公証人が遺言書を作成し、秘密証書遺言は遺言者が自ら書く必要がある

- 公正証書遺言は公正役場に保管されるが、秘密証書遺言は遺言者自身が保管しなければならない

- 公正証書遺言は遺産の金額によって作成費用が変わるが、秘密証書遺言にかかる作成費用は一律11,000円のみ

- 公正証書遺言は家庭裁判所による検認が不要だが、秘密証書遺言では必須

- 公正証書遺言はほぼ無効になることがないが、秘密証書遺言は書き方の不備により無効になる可能性がある

このように、公正証書遺言は作成時に内容の開示が必要で作成費用がかかりますが、遺言書が無効になったり紛失や改ざんの心配をしたりする必要がありません。このため、確実に遺言書を残したい方は公正証書遺言を選択するのが一般的です。

(参考)公正証書遺言とは?法的効力・作成方法・費用・必要書類を解説

3.秘密証書遺言のメリット

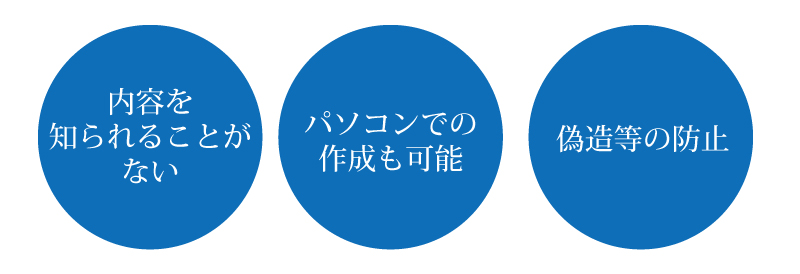

ほかの遺言と比較しながら秘密証書遺言の特徴を解説しましたが、秘密証書遺言が優れている点がわかりにくいと感じる方もいるでしょう。秘密証書遺言のメリットは主に3つあります。

3-1. 遺言執行まで内容を知られることがない

秘密証書遺言は、遺言者が亡くなって遺言が執行されるまで他人に内容を知られることがありません。

公証役場で公証人の認証を受ける際も封をしたまま提出するため、遺言書の内容を本人以外は知ることができません。

3-2. パソコンでの作成も可能

自分で遺言書を作成する場合は、自筆証書遺言か秘密証書遺言のいずれかで作成します。

自筆証書遺言は、原則としてすべて自筆で書く必要がありますが、秘密証書遺言はパソコンなどで作成することもできます。ただし、署名だけは自筆で書かなければなりません。

ほかの人に代筆してもらうことも可能ですが、その場合は遺言の内容を知られることになるので注意が必要です。

3-3. 偽造や改ざんなどを防止できる

秘密証書遺言は作成後に自分で封をして、公証人の認証を受けます。そのため、公正証書遺言と同様に、偽造や改ざんなどを防ぐことができます。

4.秘密証書遺言のデメリット

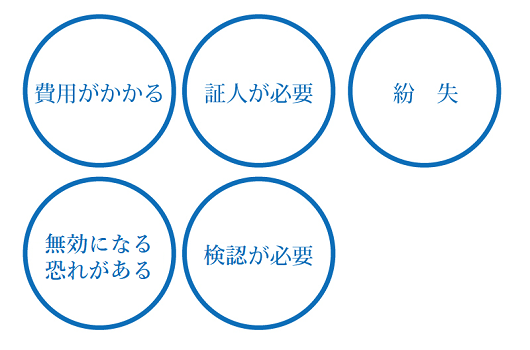

一方、秘密証書遺言はデメリットが多いことも知られています。秘密証書遺言のデメリットは主に以下の5つとなっています。

4-1. 費用が発生する

秘密証書遺言の作成では、公証役場に11,000円の手数料を支払う必要があります。公正証書遺言に比べると費用は抑えられますが、ほぼ無料で作成できる自筆証書遺言より費用がかかることになります。

4-2. 手続きがの煩雑で証人2名が必要

秘密証書遺言の作成では、公証役場で遺言が本人のものであることを認証してもらう手続きをする必要があります。また、認証にあたっては証人が2名必要です。

証人は誰でもなれるわけではありません。以下のいずれにも当てはまらない人が秘密証書遺言の証人になれます(民法974条)。

- 未成年者

- 相続人になる予定の人や遺言で遺産を与えられる人

- 上記の人の配偶者、直系血族

- 公証人の配偶者や4親等以内の親族、書記、使用人

証人は遺産相続に関係のない親族や知人などに依頼するか、公証役場に頼んで手配してもらうとよいでしょう。

4-3. 保管は自身で行うので紛失する可能性がある

秘密証書遺言は公証役場で認証されますが、その後は自身で保管しなければなりません。したがって、誰も保管場所を知らずに遺言書を見つけてもらえず、結果として紛失と同じことになる恐れがあります。

なお、公正証書遺言は公証役場で保管され、自筆証書遺言は希望すれば法務局で保管してもらえることなどから、ほかの遺言は紛失の可能性が低くなっています。

4-4. 無効になる恐れがある

遺言の内容が不明瞭であったり記載方法に誤りがあったりすると、遺言書が無効になる恐れがあります。

秘密証書遺言は封をした状態で公証人に提出するため、公証人による内容の確認は行われません。これはメリットの一つとしてご紹介しましたが、内容や記載方法に誤りがあっても見つけてもらえないという意味ではデメリットともいえます。

4-5. 相続発生時に検認が必要

秘密証書遺言は、遺言者が死亡して相続が発生したときに家庭裁判所で検認を受けなければなりません。検認には通常1カ月以上かかるため、遺産分割がその分遅れることになります。

公正証書遺言や法務局で保管した自筆証書遺言は検認が不要なので、それと比較すると相続人の負担が大きくなるといえるでしょう。

詳しくは本記事「8-2.検認手続きの方法と必要な書類」をご覧ください。

5.秘密証書遺言の作成が向いている人

秘密証書遺言の特徴はほかの種類の遺言と共通するものが多く、あえて秘密証書遺言を作成する必要はないといってよいでしょう。実際に作成される事例も少なく、積極的におすすめすることはできません。

どうしても秘密証書遺言の作成が向いている人をあげるとすれば「文字が書けなくて、遺言の内容を誰にも知られたくなく、作成の費用もかけたくない」といった場合でしょう。

文字が書けない場合は公正証書遺言を作成するのが一般的ですが、遺産の額に応じて手数料がかかるので作成費用が高額になります(例えば10億円を超える場合、24万9千円に超過額5千万までごとに8千円を加算した額)。また、公証人と証人2人の少なくとも3人に遺言の内容を知られてしまいます。もちろん公証人と証人には守秘義務があるため、遺言の内容が公になることをむやみに気にする必要はありません。

秘密証書遺言の作成手数料は一律11,000円であり、作成費用を比較的安く済ませることができます。また、封をした状態で公証人に提出するため、内容を知られることはありません。

6. 秘密証書遺言の作成方法

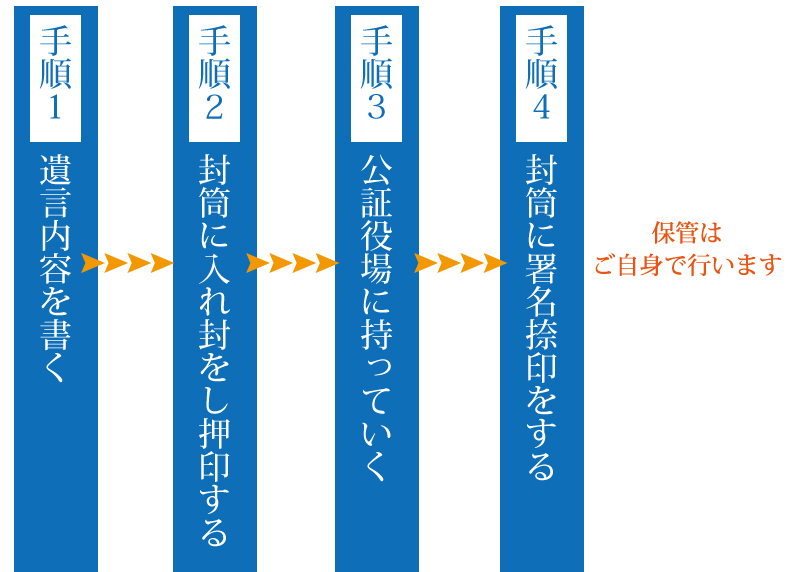

どうしても秘密にしておきたい事柄があり、パソコンなどで遺言の内容を書き記したい場合は秘密証書遺言を作成することになります。実際に秘密証書遺言を作成する際の手順をご紹介します。

6-1. 手順1.遺言内容を書く

自分で用意した紙に遺言の内容を書きます。使用する紙やペンに決まりはありません。手書きでもパソコンを使用しても構いません。ただし、署名だけは自筆で行う必要があります。そのほかに、押印も必要です。

以下は自筆証書遺言の様式ですが、秘密証書遺言を作成する際も参考になるでしょう。誰にどの財産を残すのかをはっきりと特定させることが重要です。

引用:政府広報オンライン「知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方、残し方」

6-2. 手順2.封筒に入れて封をして押印する

遺言内容を書いた紙を封筒に入れ、封をします。封をした部分には、遺言書に押したものと同じ印鑑で押印します(民法970条1項2号)。

遺言書と異なる印鑑で押印すると、無効になるので注意しましょう。

6-3. 手順3.公証役場に持参し公証人と証人の前に提出する

封をした遺言書を、最寄りの公証役場に持っていきます。

公証役場では、遺言書を公証人と証人の前に提出し、その遺言書が本人のものであることと住所氏名を申述します。

すでに封をした状態で公証役場に持っていくため、公証人や証人に内容を見られることはありません。

6-4. 手順4.封筒に署名捺印をする

次に、公証人は遺言書の封筒に、提出した日付、遺言を書いた人の申述を記入します。そこへ、遺言者、証人2人が署名・押印することで、秘密証書遺言の効果が生じます。

秘密証書遺言は公証役場では保管されないため、自身で保管しなければなりません。なお、公証役場には秘密証書遺言を作成した記録が残り、相続人は秘密証書遺言の有無を検索することができます。

7.無効にならないために!秘密証書遺言を作成するときに注意すべきこと

秘密証書遺言は、内容を他人に知られることがない反面、遺言の内容や書き方に不備があっても気付かれず、遺言自体が無効になる可能性があります。

ここでは、遺言の内容が確実に実行されるように、作成や保管で注意したいポイントをご紹介します。

7-1. 正しい用語で記載する

遺言書を書くときは、正しい用語を使うことが求められます。

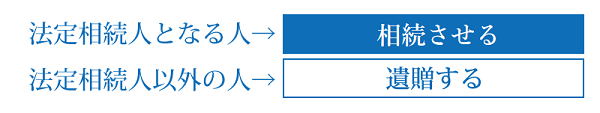

遺産を与える場合は、法定相続人となる人に対しては「相続させる」と記載します。一方、法定相続人以外の人に対しては「遺贈する」と記載します。

法定相続人に「遺贈する」と記載しても無効にはなりませんが、不動産の相続登記を相続人全員で申請しなければならないなど不利になることがあります。

7-2. 誰に何を与えるか正確に記載する

遺言書では、誰に何を与えるかを正確に記載する必要があります。すべての財産について記載しておくことで、相続争いを防ぐことができます。

また、与える財産の内容は、具体的に記載しなければなりません。

複数の預金口座があった場合、「預金は妻に相続させる」としか記載していなければ、どの財産を相続すべきか特定することができないからです。

財産を指定するときは、以下の内容をもれなく記載しましょう。

- 預金:銀行名、支店名、口座種別、口座番号

- 不動産:登記簿に記載されている内容(所在、面積など)

- 株式等:銘柄、株数(口数)など

借入金がある場合は、借入金の負担者となる人も指定しておきましょう。

7-3. 遺言執行者を決めておく

遺言の内容を確実に実行してもらうためには、遺言執行者を定めておきましょう。

遺言執行者は単独で相続手続きを行うことができるため、遺産相続がスムーズに進められます。

遺言執行者を指定するには、遺言書にその人の氏名と住所を記載します。

ただし、遺言書を開封したときにはじめて遺言執行者がわかるようでは、指名された人は驚いてしまうでしょう。場合によっては、遺言執行者になることを拒否するかもしれません。

差し支えなければ、遺言執行者になってもらう人には事前に連絡しておくことをおすすめします。

遺言執行者の役割や遺言執行者になれる人について詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。

(参考)遺言執行者とは?権限や報酬・選任が必要なケースを解説

7-4. 加除訂正方法を理解しておく

秘密証書遺言の記載を間違えたときの加除訂正は、民法で定められた方法でしなければなりません(民法970条2項)。

具体的には、加除訂正する場所を示して、遺言の内容を変更した旨を記載します。そのうえで署名し、加除訂正した箇所に押印します。

このように加除訂正の方法は細かく指定されているため、漏れや誤りがあった場合は新しく作成し直すほうがよいでしょう。定められた方法で加除訂正されていなければ、その加除訂正はなかったことになるからです。

下記の記事では、自筆証書遺言の加除訂正について解説しています。秘密証書遺言の加除訂正も方法は同じなので参考にしてください。

(参考)自筆証書遺言はパソコンで作成できる!作成方法および財産目録のひな形付き

7-5. 確実に発見してもらえる保管場所を考える

秘密証書遺言は自分で保管しなければならず、紛失の恐れがあります。亡くなったときに見つけてもらえなければ、遺言書を書いた意味がなくなってしまいます。

遺言書の保管場所を誰も知らなかったということにならないように、弁護士や遺言執行者に預けるか、銀行の貸金庫を利用するなどといった対策が必要です。

7-6. 遺言書を書いた理由や感謝の気持ちも書いておく

遺言書には「付言事項」として、遺産相続に直接関係のないことを書くことができます。遺言書を書いた理由や葬儀の方法、亡くなったことを知らせて欲しい人、家族への感謝の気持ちなどを書いておくとよいでしょう。

付言事項は必ず書かなければならないものではありませんが、こういった記載があったほうが遺産相続は円滑に進みやすくなります。

7-7. 可能な限り自筆で作成する

秘密証書遺言はパソコンで作成したり代筆してもらったりすることもできますが、自分で文字を書くことができるのであれば自筆で書いておくことをおすすめします。

万が一、秘密証書遺言として不備があった場合でも、自筆で書かれていて自筆証書遺言の方式が備わっていれば、自筆証書遺言としては有効になります(民法971条)。

具体的にいうと、秘密証書遺言は封筒に入れた状態で、封紙に遺言者本人や証人の押印が必要です。もし封紙への押印が認められず秘密証書遺言の要件を満たさなかった場合でも、自筆証書遺言としては効力を持つ可能性があります。

このように、可能な限り自筆で作成することで、秘密証書遺言は自筆証書遺言として認められるケースがあります。

8. 秘密証書遺言を発見したときの注意点

亡くなった人が秘密証書遺言を残していた場合は、家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります(民法1004条1項)。検認を受けていない秘密証書遺言は、預金の引き出しや相続登記などの相続手続きで使うことができません。

ここからは、秘密証書遺言を発見したときに注意したいことや検認の手順を解説します。

8-1. 発見してもすぐに開封しない

遺族が秘密証書遺言を見つけても、すぐに開封してはいけません。

封印がされている遺言書は、家庭裁判所で相続人や代理人の立ち合いがなければ開封することができません(民法1004条3項)。秘密証書遺言を見つけた場合は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に持ち込んで検認の手続きをしましょう。

8-2. 検認手続きの方法と必要な書類

秘密証書遺言を検認する際は必要な書類を揃えて、家庭裁判所での手続きが必要です。手続きの流れや必要書類をご紹介します。

(参考)遺言書の検認とは│必要なケースや手続き方法・費用を解説

8-2-1.検認手続きは家庭裁判所で実施

遺言書の検認手続きは、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。

検認を申立てできるのは、次のいずれかの人物です。

- 遺言書を保管していた人

- 遺言書を保管していた相続人(遺言書を発見した相続人)

(注)検認の申立てを行う前に相続人が誰なのかを把握しなければなりません。相続人を把握するためには、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せて家族関係を確認する必要があります。

申立てのあと日程を調整して検認の期日が決まります。期日が決まると、家庭裁判所から相続人全員に検認に出席するかどうかを確認する書類が届きます。

検認日当日は、申立人と相続人の前で裁判官が遺言書を開封し検認が行われます。かかる時間は5~10分程度です。検認が完了すると、遺産分割の手続きに必要な「検認済証明書」が発行されます。

8-2-2.検認の申立てに必要な書類

遺言書の検認手続きには、以下の書類等が必要です。

- 遺言書

- 遺言書の検認の申立書(800円分の収入印紙を貼付)

- 遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)

- 相続人全員の戸籍謄本

- 連絡用の郵便切手

このほか遺言者と相続人の関係によって、追加で戸籍謄本が必要な場合があります。

8-3. 検認を受けないと罰則対象に

遺言書の検認を受けずに遺言を執行した場合や、家庭裁判所以外の場所で開封した場合は、5万円以下の過料が科されることがあります(民法1005条)。ただし、これによって遺言自体が無効になるわけではありません。

また、遺言書の偽造や変造、破棄、隠匿などを行った人は、相続欠格となり相続人の権利を失います(民法891条5号)。秘密証書遺言を見つけたときは、必ず家庭裁判所で検認を受けるようにしましょう。

9.まとめ

秘密証書遺言とは、自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴を併せ持つ遺言書です。

秘密証書遺言はその内容を秘密にできるという点が特徴ですが、自筆証書遺言も同じく遺言者が亡くなるまで開封されることがありません。自筆証書遺言は法務局で保管してもらえば、紛失の心配もなくなります。

公証人に遺言書の存在を認めてもらえるという点では、公正証書遺言も同様です。そのうえ、専門家である公証人が書くため公正証書遺言は無効になりにくく、公証役場で保管されるため必ず発見されます。

このように、秘密証書遺言はほかの遺言書と比較してメリットがないため、実際に作成されることがほとんどない遺言書となっています。弁護士や司法書士といった専門家が、秘密証書遺言の作成を積極的に勧めることはありません。

周囲に秘密にしておきたい事柄を含んだ遺言書を作成しようと考えているケースでは、専門家のサポートが必要な複雑な事情があることも考えられます。弁護士や司法書士には守秘義務があるので、職務上知り得た内容を他人に漏らすことはありません。遺産相続のことで不安なことがある場合は、一度専門家に相談してみるとよいでしょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

公正証書遺言の作成ならチェスターにお任せ下さい

「遺言があれば、相続発生後の多くの争いを防ぐことができます。

さらに、相続発生後の手続きもスムーズに進めることができ残された方の負担が大幅に軽減されます。

チェスターグループでお客様の大切な遺言作成のサポートをお手伝いさせて下さい。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続法務編