公正証書遺言とは?法的効力・作成方法・費用・必要書類を解説

公正証書遺言とは、遺言者と証人の立ち会いのもとで、公証人が作成する遺言書のことです。

自分で作成する自筆証書遺言と違い、法的に無効になる可能性がほとんどなく、紛失や偽造などの危険性もありません。

一方で、証人2名を準備したり、費用や手間がかかったりなどのデメリットもあります。

この記事では、公正証書遺言を作成するメリットとデメリットはもちろん、公正証書遺言を作成する流れについてまとめました。

必要書類・かかる費用・注意点についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

この記事の目次 [表示]

1.公正証書遺言とは

公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)とは、民法で定められた普通方式の遺言の1つで、公証人に作成してもらう遺言書のことです。

日本公証人連合会ホームページによると、遺言者本人が遺言の内容を口頭で告げ、公証人がその内容を文章にまとめ、遺言者および証人2名に読み聞かせて、その内容に間違いがないことを確認した上で作成される、とされています。

公証人とは、事前に紛争を予防する予防司法を担う法律の専門家のことです。裁判官・検察官・弁護士・司法書士など、法律関係の仕事をしていた人の中から法務大臣が任命します。

公正証書遺言は、原本・正本・謄本の合計3通を作成します。原本は公証役場で保管され、正本と謄本は遺言者や遺言執行者が保管します。

1-1.普通方式の遺言書は3種類ある

民法で定められている普通方式の遺言書は、公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります(特別方式の遺言書もありますがここでは割愛します)。

秘密証書遺言の作成自体は簡単ですが、手続きがやや煩雑になるため、一般的には「公正証書遺言」か「自筆証書遺言」を選択されるケースがほとんどです。

詳しくは、「秘密証書遺言とは?メリット・デメリットや作成方法を解説します」をご覧ください。

1-2.公正証書遺言と自筆証書遺言の違い

一般的な遺言書の方式である、公正証書遺言と自筆証書遺言の違いは以下のとおりです。

| 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |

|---|---|---|

| 作成方法 | 公証人が作成 | 本人が自筆で作成 |

| 証人 | 2名必要 | 不要 |

| 署名押印 | 本人・公証人・証人 | 本人のみ |

| 保管場所 | 原本は公証役場 | 自宅または法務局 |

| 法的効力 | 無効になりにくい | 無効になる可能性あり |

| 偽造の可能性 | なし | 可能性あり |

| 手数料 | あり | なし |

公正証書遺言は、公証人が作成するため法的に無効になりにくく、原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクもありません。

一方で、自筆証書遺言はいつでも自分で作成できますが、記載事項の不備で無効になる恐れがあり、紛失や改ざんのリスクもあります。

詳しくは、「自筆証書遺言書の作成から使用に至るまで、知っておくべき4つのこと」をご覧ください。

2.公正証書遺言のメリットとデメリット

公正証書遺言のメリットとデメリットについて、確認していきましょう。

2-1.公正証書遺言のメリット

公正証書遺言を選ぶメリットには、以下のようなものがあります。

公正証書遺言は、他の方式の遺言書よりも法的効力があるため、確実に意思表示できるという点が特長です。

2-1-1.法的に無効になる可能性が極めて低い

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成するため、方式の不備で遺言書が無効になる可能性はほぼありません。

ただし、遺言者に十分な判断能力がない場合は、公正証書遺言であっても、裁判で「遺言能力の有無」が問われ、無効とされた事例はごく稀にあります(詳細は後述します)。

2-1-2.証拠能力が高い

公正証書遺言は、他の方式の遺言書に比べて証拠能力が高いこともメリットです。

自筆証書遺言や秘密証書遺言は、本人の意思で書いたのかが疑われるケースもあります。

しかし、公正証書遺言は、公証人と証人2名の立ち会いのもとで作成するため、本人の意思に基づいて作成されたことが裏付けられます。

2-1-3.紛失・破棄・偽造・改ざんのリスクがない

公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、紛失・破棄・偽造・改ざんのリスクがありません。残された家族に生前の意思を確実に伝えることができます。

一方で、自筆証書遺言や秘密証書遺言を自宅などで保管していると、死亡後に家族に見つけてもらえなかったり、誤って捨てられたりといったことが起こる可能性があります。

一部の相続人が遺言書を破棄したり、偽造・改ざんしたりする危険性もあります。

2-1-4.すぐに相続手続きができる

公正証書遺言は公証役場で保管されるため、家庭裁判所の検認が不要ですので、すぐに遺産の相続手続きができます。

遺言書の検認とは、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きのことです。

自宅で保管されていた自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続人が見つけても勝手に開封することができず、家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります(法務局で保管されていた自筆証書遺言は検認不要)。

遺言書の検認は完了するまでに約1~2か月かかり、その間は相続手続きができません。

詳しくは「遺言書の検認とは?検認の目的や手続きの流れ・必要書類・費用を解説」をご覧ください。

2-1-5.口頭で公証人に伝えるだけで作成できる

公正証書遺言は、病気などで自筆が難しい場合も、遺言内容を口頭で公証人に伝えるだけで作成できます。

原則として、公正証書遺言には自筆の署名が必要ですが、公証人が理由を付記すれば自筆の署名も不要です。

2-1-6.遺言者が外出困難でも作成可能

健康上の理由で公証役場に出向くことができない場合は、自宅や病院に公証人を呼び寄せて、公正証書遺言を作成することもできます。

ただし、公証役場で支払う作成手数料が割り増しになるほか、公証人への日当や交通費の実費が必要になります。

2-2.公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言のデメリットには、以下のようなものがあります。

公正証書遺言は、完成するまでに手間や費用がかかるというデメリットがあります。

2-2-1.作成手数料などの費用がかかる

公正証書遺言には、公証役場で支払う作成手数料などの費用がかかります。

想定される遺産総額によりますが、作成手数料は数万円から十数万円が必要になります(詳細は後述します)。

さらに、公正証書遺言の作成を弁護士・司法書士・行政書士に依頼した場合は、専門家に対する報酬も必要です。

2-2-2.公証人との調整など作成に時間がかかる

公正証書遺言は、公証役場に行ってすぐに作成できるものではありません。

この記事の後半でご紹介しますが、公証人との打ち合せを経た上で、実際に公正証書遺言を作成する日時が指定されます。

作成までに時間がかかるため、余命が短いなど急ぐ事情がある場合には適していません。

2-2-3.証人を2名用意する必要がある

公正証書遺言の作成では、証人2人の立ち会いが必要です。

そのため、未成年者・推定相続人や受遺者・相続人等の配偶者や直系血族以外の人から、証人を探さなくてはなりません。

公証役場から証人を紹介してもらえますが、証人2人分の日当(謝礼)を支払う必要があります。

3.公正証書遺言の作成前に必要書類や証人の準備を

公証役場から案内してもらえますが、公正証書遺言の作成をスムーズにするためにも、事前に必要書類や証人の準備をしておきましょう。

3-1.遺言者や相続人等に係る必要書類

公正証書遺言を作成する際には、遺言者や相続人等に係る必要書類の提出を求められます。

この理由は、遺言者と相続人の関係性を確認する必要があるためです。

遺言者の本人確認用資料は、基本的に「3ヶ月以内に発行された印鑑登録証明書」と「実印」を使用します。

しかし発行期限が定められているため、実際に公正証書遺言の作成日が決まってから準備されることをおすすめします。

なお、印鑑登録をしていない場合は、運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど、顔写真付きの身分証明書と認印が必要になることもあります。

3-2.想定される遺産に係る資料

公正証書遺言に記載する財産(想定される遺産)に係る、必要書類も準備します。

この理由は、財産の現況を確認した上で、その詳細をすべて公正証書遺言に記載するためです。

なお、これらの財産に係る資料を元に、公正証書遺言の作成手数料の計算も行われます。

3-3.証人2名の確認資料

公正証書遺言の作成には、遺言者の真意を確認して手続きが正しく行われたことを保証するために、証人2名の立ち会いが必要です。

一般的には、公正証書遺言の作成サポートを依頼する専門家に、証人を依頼することが多いです。

証人には特別な資格等は必要ありませんので、以下にあてはまらない友人や知人にお願いすることも可能です。

公正証書遺言の証人を専門家・友人・知人に依頼する場合は、その証人の住所・氏名・生年月日の分かる資料が必要です。

なお、公証役場で証人を紹介してもらう場合は、確認資料の準備は不要です。

詳しくは「公正証書遺言の証人は誰がなる?選び方3つと費用の目安」をご覧ください。

3-4.遺言執行者の特定資料

公正証書遺言に遺言執行者を指定する場合は、その人の住所・氏名・生年月日の分かる資料が必要です。

遺言執行者とは、公正証書遺言に記載された内容を実現するために、単独で遺産相続に係る手続きを行う権限を持つ人のことです。

弁護士・司法書士・行政書士などの専門家が選任されることが多いですが、相続人や受遺者を指定することも可能です。

なお、相続人や受遺者を遺言執行者に指定する場合は、確認資料の準備は不要です。

遺言執行者について、詳しくは「遺言執行者とは?権限や報酬・選任が必要なケースを解説」をご覧ください。

4.公正証書遺言を作成する流れ・手順

実際に公正証書遺言を作成する流れは、以下のような手順となります。

4-1.公正証書遺言の原案を考える

まずは、公正証書遺言の原案を考え、簡単にメモしておきます。

具体的には、事前に準備した想定される遺産に係る資料を元に、誰に・どの財産を・どれぐらい与えるのかを考えます。

ただし、どのように遺産分割するべきなのかが分からない場合や、相続税対策も考えたい場合は、専門家に相談することをおすすめします。

特に、一部の相続人に多額の財産を与える内容の遺言をする場合は、他の相続人の遺留分への配慮が必要ですので、専門家に相談をしましょう(詳細は後述します)。

4-2.公証役場に電話して相談日時の予約をする

公正証書遺言の原案が決まれば、公証役場に電話をして、相談日時の予約をします。

公証役場は全国に約300ヶ所ありますが、どこでも公正証書遺言の作成が可能ですので、最寄りの公証役場を選ぶと良いでしょう。

公証役場の所在地は、日本公証人連合会「公証役場一覧」から検索することができます。

4-3.公証人と遺言内容について打ち合わせする

次に、予約した日時に公証役場へ赴き、公正証書遺言に記載する以下のような内容について、公証人と打ち合わせをします。

- 遺言者と推定相続人の関係性

- 遺言者と受遺者の関係性

- 想定される遺産の詳細

- 遺産の分配割合やその方法

- 遺言執行者の指定

公証人との打ち合わせは、1回で終わるケースもあれば、複数回の打ち合わせが必要なケースもあります。

4-4.証人について決める

証人になってくれる人が決まっていれば、その人の氏名・住所・生年月日などが分かる資料や、職業を記載したメモを公証人に渡します。

もし、証人になる人が身近にいない場合は、公証役場からの紹介を希望する旨を伝えましょう。

公証役場に紹介してもらう場合は、証人に支払う日当(謝礼)として、1人あたり5,000円~15,000円程度が必要です(公証役場によって異なります)。

なお、友人や知人に証人を依頼した場合や、公正証書遺言の作成を依頼した専門家が証人もしてくれる場合は、日当は不要です。

4-5.公証人が作成した文案を確認する

打ち合わせの内容や提出資料をもとに、公証人が公正証書遺言の文案を作成して遺言者に提示します。

修正の必要があれば、公証人は文案を修正して再度提示します。

内容に問題がなく遺言書の文案が確定すれば、公正証書遺言を作成する日時を決めます。

この際に、作成当日の持ち物や、公正証書遺言の作成手数料についての案内があります。

4-6.公正証書遺言を作成する

公正証書遺言の作成当日は、公証役場に公証人・証人2名・遺言者本人が集まった上で、以下のような順序で進められます。

公正証書遺言の原本は公証役場で保管され、正本と謄本は遺言者や遺言執行者が保管することとなります。

5.公正証書遺言の作成にかかる費用

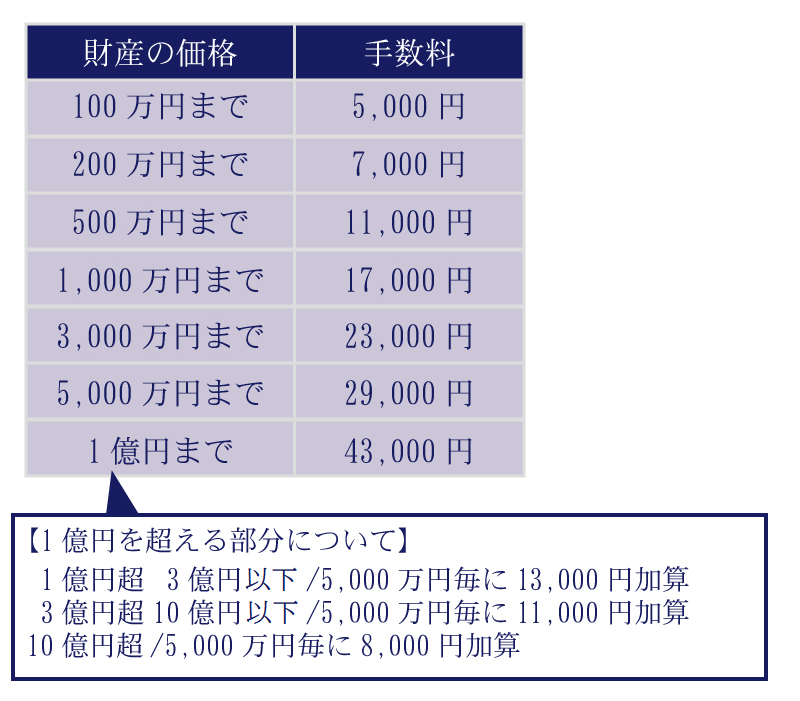

公正証書遺言の費用として、公証役場で支払う作成手数料がかかります。

これは自分で公正証書遺言を作成する場合も、専門家にサポートを依頼する場合も同様です。

財産の価格によって変わりますが、数万円から数十万円程度かかると考えておくとよいでしょう。

詳しくは、「公正証書遺言の作成にかかる費用を解説。専門家に支払う報酬も」をご覧ください。

5-1.公証役場の作成手数料

公正証書遺言の作成手数料は全国一律で、公証人手数料令という法律で定められており、遺言の対象になる財産の価格によって決められます。

想定される遺産の総額ではなく、相続人または受遺者ごとに財産を分けた後の金額ですのでご注意ください。

各人に与えられる財産の価格を上記の表に当てはめて作成手数料を算出し、それらの合計が公正証書遺言作成の手数料となり、さらに状況にあわせて手数料が加算されます。

5-1-1.財産の総額が1億円以下なら遺言加算

財産の総額が1億円以下の場合は、上記で算出した作成手数料に「遺言加算(11,000円)」が加算されます。

5-1-2.用紙の枚数に応じた加算

公正証書遺言の用紙の枚数によっても、作成手数料が加算されます。

原本が4枚を超える場合は超える1枚ごとに250円加算され、正本と謄本は1枚につき250円加算されます。

例えば、原本が5枚になった場合、原本1枚超(250円)+正本5枚(1,250円)+謄本5枚(1,250円)の合計2,750円が、作成手数料に加算されます。

5-1-3.公証役場以外で作成する場合の加算

公証人が自宅や病院に出張して公正証書遺言を作成する場合は、財産の価格に基づく手数料が50%加算されます。

さらに、公証人の日当(1日につき20,000円、4時間以内であれば10,000円)や、現地までの交通費などの実費も必要です。

5-2.公正証書遺言の作成手数料の具体例

公正証書遺言の作成手数料について、シミュレーションモデルを元に計算してみましょう。

想定される遺産総額が8,000万円で、各相続人に1,000万円・2,000万円・5,000万円を相続させる公正証書遺言(原本合計6枚)を、公証役場で作成すると仮定します。

このシミュレーションモデルにおける、公正証書遺言の作成手数料の合計は83,500円となります。

6.公正証書遺言の作成は専門家に依頼するのがおすすめ

公正証書遺言を作成する際には、専門家にサポートを依頼されることを強くおすすめします。

この理由は、公正証書遺言を作成するにあたり、公証人に遺言内容の相談はできないためです。

公証人は遺言者の意思に従い、公正証書遺言の作成をするのが職務です。そのため、以下のような遺言内容に係るアドバイスはできません。

- 誰に何を相続させれば良いのか

- どうすれば相続トラブルを回避できるのか

- 相続税対策のためにどのような分割方法にすべきか

公正証書遺言の作成にあたり、サポートを依頼できる専門家は、弁護士・司法書士・税理士・行政書士などの士業です。

どの専門家に相談をするのかは、どのような相続サポートを依頼したいのかで決まります。

詳しくは「相続のサポートはどの専門家に依頼すべき?税理士?司法書士?」をご覧ください。

6-1.弁護士・司法書士・行政書士に依頼した場合の報酬

公正証書遺言の作成サポートを専門家に依頼した場合は、公証役場で支払う作成手数料の他、専門家への報酬も必要になります。

どの士業に依頼するのかによって異なりますが、報酬は10万円~30万円程度が相場です。

なお、専門家を遺言執行者に指定する場合や、相続発生後の相続手続きも依頼する場合は、別途報酬が加算されます。

\\CHECK//

円満相続や税金対策を行った、法的に有効な公正証書遺言の作成を支援させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

>>【チェスター】公正証書遺言作成サポート

7.公正証書遺言を作成する際の4つの注意点

公正証書遺言の作成にあたり、注意すべき4つのポイントをまとめました。

7-1.遺留分に配慮した遺言内容にする

公正証書遺言を作成する際には、遺留分に配慮した遺言内容にしましょう。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、被相続人の遺産を最低限取得できる割合のことです。

遺留分を侵害している遺言内容であっても、遺言自体は無効になりません。

しかし、遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことで、他の相続人や受遺者から、自己の遺留分を取り戻すことができます。

話合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に申立てを行うこととなり、相続トラブルに発展する可能性があります。

詳しくは「遺留分とは何のこと?「遺留分」を知って相続トラブルを最小限に-計算や万が一の対応まで」をご覧ください。

7-2.納税資金を考慮した遺言内容にする

公正証書遺言を作成する際には、納税資金を考慮した遺言内容にしましょう。

相続税が課税される場合、納付方法は「金銭一括」が原則です。

特に不動産を取得させる人には、まとまった金銭も取得させないと、納税資金に困る可能性があります。

納税資金を考慮した内容の公正証書遺言を作成する際には、必ず相続税に強い税理士に相談しましょう。

詳しくは「相続税の支払いに慌てないために、納税資金の準備方法」をご覧ください。

7-3.相続税対策を考慮した遺言内容にする

公正証書遺言を作成する際には、相続税対策を考慮した遺言内容にしましょう。

居住用や事業用の宅地(土地)には、その評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」があります。

小規模宅地等の特例の適用要件を満たす相続人がいるならば、その相続人に宅地を相続させることで、家族全体の相続税額を減らすことにも繋がります。

相続税対策を考慮した内容の公正証書遺言を作成する際には、必ず相続税に強い税理士に相談しましょう。

詳しくは「相続税の節税対策20選・生前贈与から相続発生後の対策まで一挙解説!」をご覧ください。

7-4.公正証書遺言でも裁判で効力が無効になることもある

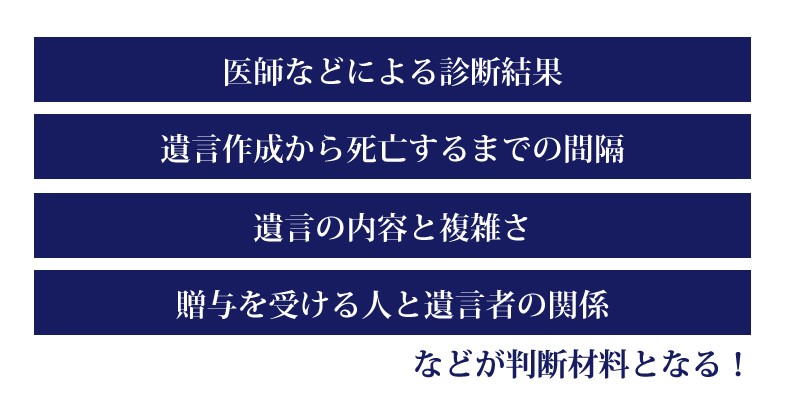

遺言者が遺言能力(物事をしっかり判断できる意思能力)を欠く場合などは、公正証書遺言であっても無効になることがあります。

遺言能力による公正証書遺言の無効を主張されるのは、不公平な内容の遺言内容であるケースがほとんどです。

仮に裁判に発展した場合、遺言者の遺言能力を判断するために、以下の確認が行われます。

特に、遺言者が認知症を発症していた場合などは、遺言能力を欠くと判断されることがあります。

遺言能力をめぐるトラブルが心配される場合は、遺言能力に問題がない旨の医師の診断書を取っておくとよいでしょう。

詳しくは「認知症になると遺言書は作成できない?公正証書遺言でも無効になる?」をご覧ください。

8.公正証書遺言の存在は相続人らに通知されない

遺言者の相続が発生しても、公証役場から相続人らに、「○○公証役場に公正証書遺言が保管されています」といった内容の通知はされません。

相続人らが公正証書遺言の存在を把握するためには、遺言者本人の自宅や金庫を探すこととなります。

公正証書遺言を作成したら、その事実を相続人や受遺者に伝えておくと安心です。

なお、遺言者本人の自宅を探しても、公正証書遺言の正本や謄本が見つからないケースもあるかと思います。

このような場合は、公証役場で公正証書遺言の検索システムを利用すれば、公正証書遺言を探すことが可能です。

8-1.公正証書遺言の検索システム

公正証書遺言の検索システムとは、平成元年以降に作成された公正証書遺言を検索できるシステムのことです。

全国の公証役場において、「公正証書遺言の有無」や「保管公証役場」を無料で検索することができます。

なお、検索システムを利用できるのは「利害関係人(相続人・受遺者・遺言執行者など)」とされており、申出の際には以下の必要書類の提示を求められます。

- 遺言者が死亡した事実を証明する書類(除籍謄本等)

- 遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本

- 申出人の本人確認の書類(顔写真付き公的身分証明書など)

詳しくは「遺言検索システムとは?使い方・遺言書の見つけ方・利用方法や必要書類を解説」や、日本公証人連合会のホームページをご覧ください。

9.公正証書遺言は安全でメリットがたくさん

公正証書遺言は、最も確実で安全な方式の遺言書です。

作成に手間や費用がかかるといったデメリットはありますが、それを上回るメリットがあります。

遺言の内容が決まっていて複雑な内容でなければ、直接公証人に相談して作成を進めてもよいでしょう。

一方、相続人同士のトラブルが予想される場合や相続税対策も考えたい場合は、あらかじめ専門家に相談することをおすすめします。

公正証書遺言の作成を弁護士や司法書士に依頼すれば、遺言執行者を任せることができるため安心です。

9-1.チェスターグループにご相談を

公正証書遺言に係るご相談は、相続業務に特化したチェスターグループにご相談ください。

この記事を掲載している相続税専門の税理士法人チェスターをはじめ、法律事務所・司法書士法人チェスター・行政書士法人チェスターと提携して、公正証書遺言の作成におけるご相談をワンストップで承っております。

公正証書遺言の作成をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

>>【チェスター】公正証書遺言作成サポート

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。

様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ

各種サービスをチェック!

\ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続法務編