相続登記時の原本還付手続きで返却してもらえる書類とは?メリット・注意点を解説

家族が亡くなって相続が起きるとさまざまな手続きが必要になり、手続きごとに書類を揃える手間や費用がかかります。

相続開始後は何かと忙しくなりますが、手続き負担を少しでも軽くするために役立つのが「原本還付」です。書類の原本を返却してもらえば別の手続きで使うことができ、わざわざ再度発行する手間や費用はかかりません。

この記事では、法務局で相続登記をする際の原本還付について、手続きをするメリットや書類の書き方、注意点を紹介します。

この記事の目次 [表示]

1.相続登記時の原本還付手続きとは

相続登記とは、不動産所有者が死亡して相続が発生した際に、その不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。

また、原本還付とは手続きの際に提出する書類の原本を返却してもらうことです。不動産の名義変更手続きである相続登記でも、手続き時に原本還付を申請すれば提出した書類の原本を返却してもらえます。逆に、原本還付の手続きをしないと書類は返却されないので、他の相続手続きで書類の原本が必要な場合は、改めて発行の手続きをしなければならなくなり、手間が増えます。

以下では、法務局で相続登記の手続きをするときに提出する書類の種類や、その中で原本還付が可能な書類について紹介します。

1-1.相続登記の申請にはどんな書類を添付するのか?

相続登記をする場合、法務局のホームページからダウンロードできる「登記申請書」に必要事項を記入し、必要書類を添付して、不動産がある地域の法務局に提出します。

添付書類はケースによって異なり、「①遺言に基づく相続登記」「②遺産分割協議に基づく相続登記」「③法定相続分に基づく相続登記」ごとにそれぞれ以下の書類が必要になります。

| 提出書類 | |

|---|---|

| 遺言に基づく相続登記 |

|

| 遺産分割協議に基づく相続登記・登記申請書 |

|

| 法定相続分に基づく相続登記 |

相続登記の手続きを司法書士に任せる場合には委任状も必要になり、原本の還付を受ける場合には返却を希望する書類のコピーも提出します。ただし、相続関係説明図を作成して添付する場合は戸籍謄本のコピーの提出は不要です。

また、相続放棄をした人がいる場合は相続放棄申述受理証明書(通知書)が必要になるなど、ケースによっては追加で書類の提出が必要になる場合があります。ご自身で手続きをするときは、事前に法務局に問い合わせて必要書類を確認するようにしてください。

1-2.相続登記時の原本還付手続きで返却してもらえる書類

原本還付が可能なのは、以下の書類です。

▼原本還付できる書類

- 戸籍謄本等

- 住民票

- 遺産分割協議書

- 遺言書

- 印鑑証明書

- 固定資産評価証明書

なお、登記申請書、相続関係説明図、委任状などは、原本還付が請求できない(返却されない)書類です。この点は、本記事最後の注意点で再度触れます。

→(参考)相続登記の必要書類と取得の仕方、期限を一覧でわかりやすく紹介

→(参考)自分でできる!相続登記の必要書類とケース別追加資料完全ガイド

→(参考)相続手続で必要な戸籍謄本と取り寄せ方法

2.相続登記時に原本還付手続きをおこなうメリット

相続登記の際に原本還付の手続きをする主なメリットは次の3つです。

①大切な証拠書類を手元に残すことができる

②証明書の取得にかかる費用を削減できる

③同じ書類を取得する手間が省ける

1つずつ確認していきましょう。

2-1.①大切な証拠書類を手元に残すことができる

遺産分割協議書や遺言書は、相続人の誰がどの遺産を相続するのかという、相続財産の帰属を示す大切な証拠書類です。後々に相続人同士でトラブルになった場合や訴訟になった場合に証拠となるものなので、手もとに残しておく必要があります。

戸籍謄本や住民票であれば再発行もできますが、遺産分割協議書や遺言書は原本を返却してもらわないと他の手続きで必要になったときに困るので、原本還付の手続きをして原本を返却してもらうようにしましょう。

2-2.②証明書の取得にかかる費用を削減できる

預金口座の解約手続きや相続登記、相続税の申告など、相続に伴う手続きでは同じような書類が必要になることが多くなります。

多くの金融機関に口座を持つ場合や、異なる地域にある不動産を相続するため複数の法務局で手続きをする場合、手続きをする金融機関や法務局の数だけ書類を発行すると、枚数が多くなり費用がかさむことがあります。

しかし、原本還付によって原本の返却を受ければ各書類の発行費用は1通で済み、余計な費用はかかりません。

また、役所に出向く際の交通費や郵送で取り寄せるときに切手代などもかかったりするので、費用を少しでも抑えるためにも、原本還付の申請をするほうが良いでしょう。

2-2-1.相続登記時の書類取得にかかる手数料

相続登記の手続きで提出する書類の発行手数料は以下のとおりです。自治体によっても違いあるので一例です。

書類 発行手数料の一例

(1通あたり)戸籍謄本・抄本 450円 除籍謄本・抄本 750円 改正原戸籍謄本・抄本 750円 ※住民票 300円 ※印鑑証明書 300円 ※固定資産評価証明書 400円

引用:相続登記の書類の原本還付及び法定相続情報一覧図を作成する手順|時間を短縮する方法も紹介

2-3.③同じ書類を取得する手間が省ける

役所に出向くにしろ、郵送で請求するにしろ、同じ書類を難度も取得するのは、費用だけではなく、手間もかかります。原本還付によって書類を使い回せるようにすれば、このような手間を少なくできます。

3.相続登記時の原本還付手続きの方法

相続登記で提出した書類は法務局で保管されますが、原本のほかに各書類のコピーを提出した場合は、法務局ではコピーを保管すれば良いので原本を返却してもらえます。ただし、戸籍謄本の返却を希望する場合は、コピーではなく相続関係説明図を提出する形でも構いません。以下ではそれぞれの手続きの流れについて紹介します。

3-1.相続登記時の原本還付手続きの基本的な流れ

原本還付は次の手順でおおこないます。

▼相続登記における原本還付の手順

①原本還付を受ける書類をコピーする

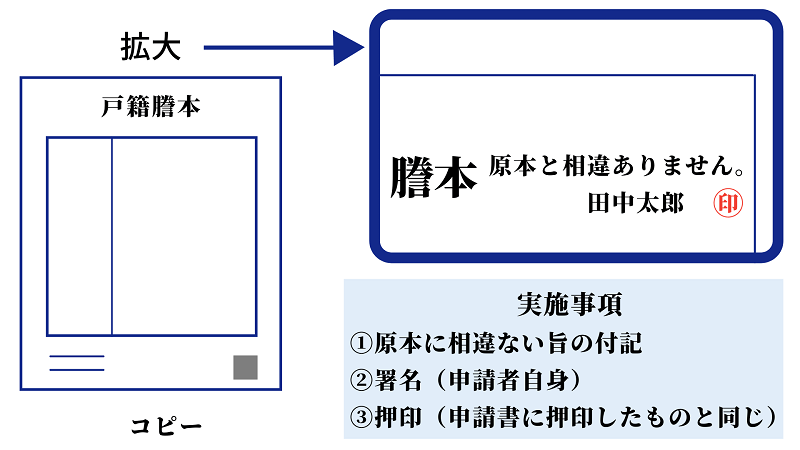

②コピーした書類に原本と相違ない旨を署名押印する

③コピーした書類をまとめ複数枚にわたる場合は契印する

④原本と一緒に提出する

引用:相続登記の書類の原本還付及び法定相続情報一覧図を作成する手順|時間を短縮する方法も紹介

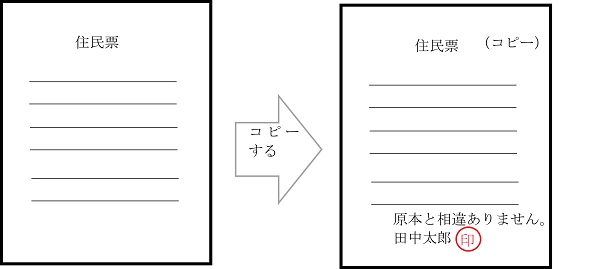

原本還付を受けたい書類を原寸大でコピーした後、以下のように原本と相違ない旨を付記して署名押印します。押印は実印である必要はありませんが、申請書に押印した印鑑(申請印)で押印してください。

引用:相続登記の書類の原本還付及び法定相続情報一覧図を作成する手順|時間を短縮する方法も紹介

相続登記に関係ないページのコピーは不要なので、関係あるページのみコピーして提出すれば問題ありません。ただし、どのページが登記に関係するのか判断を誤ると手続きがやり直しになるので、最初から全ページをコピーして提出するほうが良いでしょう。

3-2.相続関係説明図を提出する場合の原本還付手続き

「相続関係説明図」とは、被相続人と相続人の関係を家系図の形で示して、戸籍に記載された家族の相続関係の内容を確認できるようにした書類です。戸籍謄本の原本還付を受ける場合、戸籍謄本のコピーの代わりに相続関係説明図を添付することが認められています。

ケースによっては戸籍謄本の枚数が多くなり、すべてコピーを取ると手間がかかりますが、相続関係説明図を作成して提出すれば、そのような手間がかからずに済む点がメリットです。相続関係説明図は被相続人や相続人の戸籍謄本等をもとに作成します。

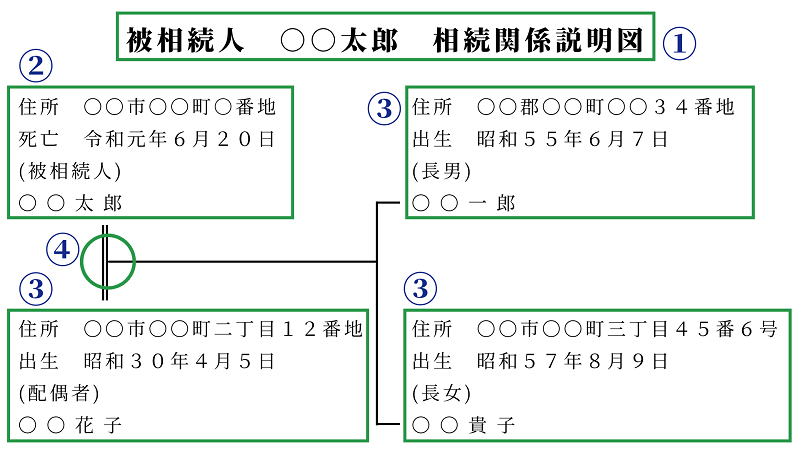

3-2-1.相続関係説明図のひな形・書き方

実は、相続関係説明図の書き方に法律で定められた明確な決まりはありません。しかし、戸籍謄本のコピーに代えて提出する書類なので、相続関係をわかりやすく記載する必要があります。続柄や関係性を線で区別するなどすると、相続関係がわかりやすくなってよいでしょう。

一般的な、ひながたと作成手順は以下のとおりです。

引用:相続登記の書類の原本還付及び法定相続情報一覧図を作成する手順|時間を短縮する方法も紹介

①タイトルには、被相続人の氏名、相続関係説明図であることを明記する

②被相続人の情報を記載する。氏名、最後の本籍地、最後の住所、登記簿上の住所、死亡日を明記する。

③相続人の情報を記載する。氏名、住所、生年月日、続柄。複数の相続人がいる場合は、それぞれを記載する。

④被相続人と相続人を線でつなげて、その人たちの関係性を明らかにする。配偶者との関係は二重線、その他は一本線でつなげるのが一般的。

法定相続分で相続する場合は、上に掲載したひな形のように各相続人の氏名の下や横に「相続人」と記載します。

不動産を相続する人を遺産分割協議で決めた場合は、不動産を相続する人のみ「相続人」と記載し、その他の人には「分割」と記載して誰が相続するのかわかる書き方にします。相続関係説明図では相続割合を記載する必要はなく、申請人の押印は不要です。

なお、相続人が多くて複雑な相続関係がある場合などで、相続関係説明図の書き方が不安な場合には、司法書士など相続の専門家に作成を依頼したほうがよいでしょう。作成に必要な戸籍謄本など各種書類の取得段階から依頼すればば、自分で発行手続きをする手間がかからずに済み、間違いのない相続関係説明図を作成できてスムーズに相続登記の手続きを進めることができます。もちろん、一定の費用は必要です。

>>【相続手続き専門】司法書士法人チェスターへのご相談はこちら

3-3.住民票の写しを原本還付する場合

住民票の写しの原本還付を受ける場合は、住民票のコピーを取り、コピーの余白部分に、原本と相違ない旨を付記して署名押印します。ちなみに、法務局には通常、「右は原本に相違ありません」というゴム印が用意されています。

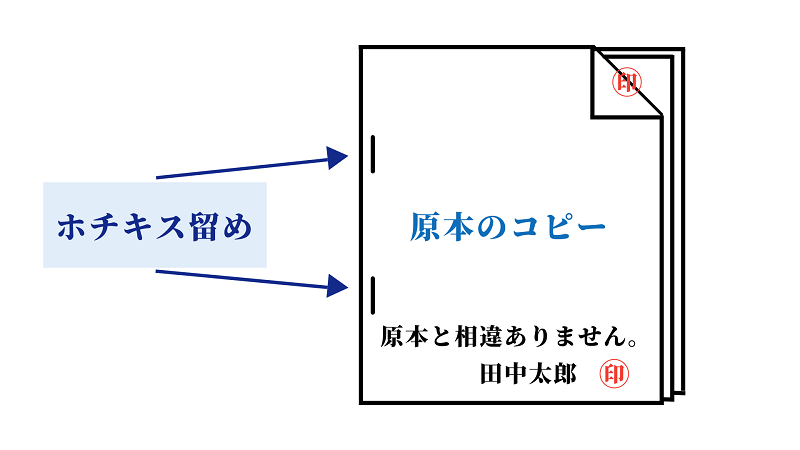

3-4.コピーが2枚以上ある場合

コピーした書類が複数枚ある場合は、1枚目に原本と相違ない旨を付記して署名押印した上で、書類を折って契印します。契印とは、複数枚にまたがる書類が連続していることを示すために押すもので、戸籍謄本のコピーが複数枚になる場合などに契印します。

引用:相続登記の書類の原本還付及び法定相続情報一覧図を作成する手順|時間を短縮する方法も紹介

3-5.戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の原本還付の場合

すでに紹介しましたが、戸籍謄本に関しては、コピーを提出しなくても相続関係説明図を作成して提出すれば原本の還付を受けられます。戸籍謄本は枚数が多くなることがあり、原本還付手続きをするためにすべてコピーすると手間がかかるので、相続関係説明図を作成して提出するほうがよいでしょう。

4.相続登記時の原本還付手続きの注意点

相続登記で原本還付の手続きをする場合、下記の2点に注意が必要です。

①手続き後すぐに原本が返却されるわけではない

②すべての書類を返却してもらえるわけではない

4-1.①手続き後すぐに原本が返却されるわけではない

相続登記の手続きをする際、原本還付の申請をして各書類のコピーを提出しても、法務局の窓口でその場で原本の返却を受けられるわけではありません。登記申請時に提出した原本は、登記完了後に登記識別情報通知書や登記完了証とともに返却されます。

登記申請書や添付書類を提出した後、登記官が登記申請内容を審査して登記が完了するまで、10日前後かかることが一般的です。管轄の法務局の混み具合によっては、さらに時間がかかる場合があります。

登記が完了するまでの間は原本が手元にない状態となるので、法務局から書類の訂正を求められたときに原本を確認できず困ることがないように、控えとしてコピーを手元に残しておくほうがよいでしょう。

4-2.②返却してもらえない書類もある

相続登記で提出する書類のほとんどは原本還付が可能ですが、一部返却してもらえない書類があります。法律で以下のように定められているので、「相続登記のためだけに作成された書面」は返却されません。

<不動産登記規則 第55条>

書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。ただし、(中略)当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。

引用:不動産登記規則 第55条

4-2-1.委任状

相続登記の申請を司法書士などの専門家に委任するための委任状は、相続登記の目的のみに作成された書類であるため、原本還付を受けることはできません。ただし、委任状の中に相続登記以外の委任事項が併記されている場合は原本還付できます。

4-2-2.相続関係説明図

戸籍謄本の原本還付手続きで、戸籍謄本のコピーではなく相続関係説明図を登記申請書に添付して提出する場合、相続関係説明図は法務局で保管されます。そのため、相続関係説明図を返却してもらうことはできません。

4-2-3.その他、登記のためだけに作成された書類

基本的な考え方としては、「登記のためだけに作成された書類は原本還付できない」ということになっています。例えば、登記申請書などは、当然、その登記のために作成するものなので原本還付されません。

→(参考)相続登記に委任状が必要となる場合や作成方法を解説【実印は必要?】

→(参考)相続関係説明図とは?役立つタイミングや書き方【テンプレート付】

5.間違いのない登記をしたい場合は、司法書士へ依頼することも一法

相続登記の手続きを法務局でする際、登記申請書に添付する書類のほとんどは原本還付が可能です。戸籍謄本や住民票などの原本を返却してもらえば、他の相続手続きで使うことができ、何枚も同じ書類を発行する費用や手間がかからずに済むので、相続登記では原本還付の手続きをすることをおすすめします。

とはいえ、法務局での法的な手続きは、慣れていないと「間違えるのではないか」という心配もあるでしょう。相続登記で必要になる書類の取得方法や登記申請書の書き方、相続関係説明図の作成方法などで不安がある場合は、司法書士をはじめとした専門家への相談・依頼をご検討ください。

司法書士法人チェスターでは、相続登記の手続き代行など相続に関するサポートを幅広くおこなっています。

>>【相続手続き専門】司法書士法人チェスターへのご相談はこちら

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!

相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。

慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。

そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。

税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。

相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。

※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続手続き編